【记忆】不尽的思念——追忆严良堃先生‖刘建一 李丹阳

不尽的思念

追忆严良堃先生

刘建一 李丹阳

2023年,在严良堃先生诞辰一百周年之际,我们撰写此文,以纪念可敬可爱的严老。

20世纪80年代初,我们因前辈的关系和古典音乐而认识了严良堃先生,但接触较多,真正了解他,还是在后来。2001年,丹阳的外公冯乃超百年诞辰,有关单位要我们请一些熟悉他的老人谈谈,于是我们访问了严良堃伯伯。他深情回顾了与冯乃超相交、相知的往事,认为冯是自己人生道路上的导师。2009年,我们受中华口述历史研究会委托,采编《抗战时期的中国文艺》,又几次采访他,与他结为忘年交。

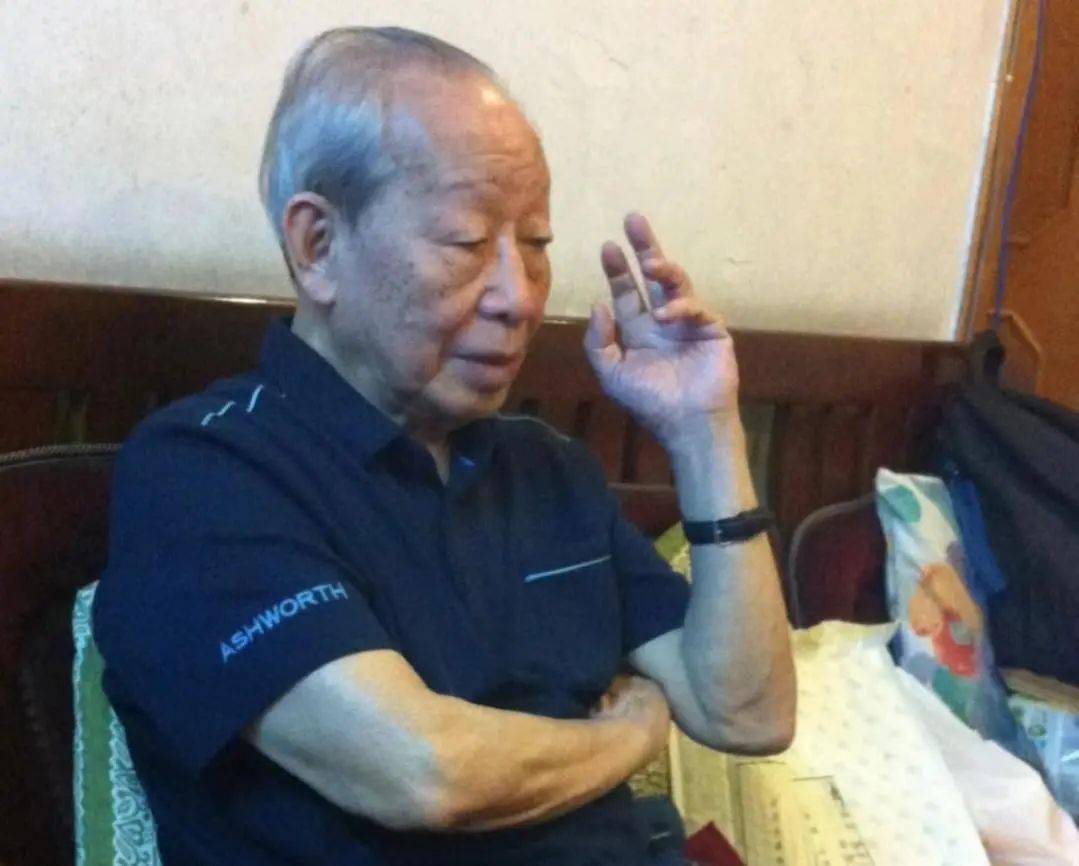

1923年出生的严良堃虽然年高,却如老顽童,思维、动作均很敏捷。他自言离休后每日琴棋书剑茶,还曾为我们表演持剑金鸡独立。每次去他家,他都要拿出全套功夫茶具,亲自洗、烫、沏茶。我们的谈话,就在一杯杯清茶的伴随下进行。

严老给郭翔(中,郭沫若孙女)、刘建一和李丹阳(摄影者)讲述抗战时期的音乐

严老谈话幽默风趣:“湖北人不是被叫做‘九头鸟’么,我什么都是‘九’——在武昌小学上九小,中学上九中,以后又在演剧九队。”他说原来自己不怎么喜欢音乐,因为小学的音乐女老师不喜欢男生。但他上初中一年级时,抗战爆发了。不久,全国很多文化人集中到武汉,包括冼星海等音乐家。他回忆道:“我最早看冼星海指挥是1937年的双十节在阅马场开歌咏大会的时候。星海先出来指挥大家唱几首歌,唱《义勇军进行曲》时,第一个‘起来’,他出左手;第二个‘起来’,他出右手;到第三个‘起来!’他把脚往前一伸,两只手一起举起来,特别激动人心。”

音乐的感染加上时代的召唤,严良堃与学校里的高中生们一起到街头去宣传,唱救亡歌曲。不久,他到群声歌咏队学唱歌、指挥。在一次街头演出中,“有个高中的大哥哥说:‘严良堃,你出去打拍子。’所以我14岁就开始指挥了。”以后,他在青年救国团儿童先锋队当合唱指挥。“冼星海、张曙、刘雪庵、盛家伦等,也常常去那里教我们唱歌。我们学唱的都是抗日歌曲,如,《义勇军进行曲》《牺牲已到最后关头》《救国军歌》《大刀进行曲》《救亡进行曲》。”

不久,为提高水平,严良堃参加了冼星海办的歌咏干部训练班,跟他学唱歌、指挥、乐理、作曲。有人回忆,冼星海那时很喜欢小指挥严良堃。但严老谦虚地说:“冼星海对谁都好,没有特别喜欢哪一个人,他是有教无类……星海这个人很朴素,他不善言辞,平常教课话也不多。记得他教指挥时说过一句话:‘你学习的时候,要把各样的功夫都要学到家,学得扎扎实实的。可是你要用的时候,不要把各样功夫都用上去,要根据音乐的需要来用。不然的话就是卖弄功夫,不是表现音乐了。’”

1938年8月,国民政府军委会政治部第三厅组织了十几支文艺宣传队,郭沫若任厅长的第三厅是宣传厅,那里集中了来自全国各地的文学艺术家,如田汉、冼星海、李可染等,其中有不少中共党员。时任副部长的周恩来对这个厅及演剧队很重视,三厅内建立了由冯乃超任书记、张光年和刘季平分任宣传、组织干事的中共特支,几乎每个演剧队都有中共党小组。冼星海建议,只有演剧队不行,还要有歌咏队,三厅就成立了抗敌歌咏队。冼星海、张曙推荐曾在青年救国团唱歌的人及海星歌咏队等歌咏团体的人去参加考试。严良堃通过考试加入了抗敌歌咏队。他说:“抗敌歌咏队开始以歌咏为主,后来以此为基础编为抗敌演剧九队,才开始演剧。我们队长是徐桑楚。我随演剧九队工作了近百天。我们在武汉三镇的剧院、中山公园、黄鹤楼上、码头、轮渡演唱抗战歌曲,有星海作曲的《到敌人后方去》《在太行山上》等。”

1938年10月,武汉失守。各抗敌演剧队随三厅撤退。年底,在演剧队即将开赴前线到各战区服务时,三厅负责戏剧工作的洪深见严良堃等三个孩子年龄太小,怕他们到前线跑不动,就把他们调到孩子剧团。孩子剧团是上海“八·一三”淞沪战争后由一批无家可归的孩子于1937年秋在难民收容所组成的,后来也隶属三厅。严良堃年底到桂林后参加了孩子剧团,然后辗转于1939年初到了四川。

严老还记得,孩子剧团刚到重庆不久,与中国电影制片厂合唱团等一起在中山公园联合演唱的情景:“台子上的人多,我们唱着唱着,临时搭的木头台子就塌了。但台子塌了我们还继续演唱。”他接着说:“孩子剧团在四川做各种各样的抗日宣传工作,演戏、唱歌、跳舞,写标语、写文章,也搞讲演,什么都干……除了在重庆市,孩子剧团每年都出去到四川各地的中小城镇和乡下去演出五至九个月。我们分成两队,两年中我们几乎把四川所有的县都走遍了。”有音乐天赋的严良堃先是担任孩子剧团指挥,后来成为音乐组组长、一般工作部部长。

1939年2月,严良堃(左一)在重庆校场口指挥孩子剧团演唱

首次指挥《黄河大合唱》,是严老最难忘的经历。1939年,李凌从延安到重庆后与赵沨创办的《新音乐月刊》曾每期发表一首《黄河大合唱》里的歌曲,“于是我们进城时买来这个刊物就开始排练。”1940年秋,“我在重庆第一次指挥孩子剧团的五六十个人演唱《黄河大合唱》,伴奏用的什么乐器都有,有风琴、二胡、口琴、锣鼓。我们买不起蛇皮的二胡,用的都是五毛钱一个,用硬纸皮做的二胡……《黄河大合唱》在重庆的首演是在驻有政治部各个厅的金刚坡下面总务厅前面广场的土台子上。来听演唱的除了政治部工作人员,还有当地农民和附近的学生、教员。那年我才17岁。《黄河大合唱》以后演唱了很多次,不光是在重庆,到下面巡回演出也唱过整个的《黄河大合唱》和选曲,我们几乎每场演出都唱。抗战时期,《黄河大合唱》在国统区到处唱。我们有时演出《黄河大合唱》的时候,国民党军政人员就在台下听。重庆的宪兵队上操的时候也唱着《保卫黄河》‘风在吼,马在叫……’”

周恩来、郭沫若及三厅中共特支很关心孩子剧团思想及艺术上的提高。严老说:“特支派了蔡家桂来当我们孩子剧团的指导员,直接负责我们的政治思想工作。特支书记冯乃超常常到我们住的地方来。”一起聊天时,冯乃超曾谈到自己在日本留学时很欣赏德彪西的音乐。“他非常重视对我们这些娃娃们的教育,要求我们每年要拿出一半时间进行学习。在武汉和重庆时期,三厅都给孩子剧团安排各种学习课目,请了很多有名的专家来教我们。如冼星海和张曙教音乐,黄苗子和李可染教美术,戴爱莲和吴晓邦教舞蹈,洪深和辛汉文教戏剧……

在四川,孩子剧团一般是春天、夏天到各地巡回演出、宣传,冬天集训学习——学政治、学专业、学文化,还定期听时事报告。我们上课的地方,就在孩子剧团在三厅的驻地——重庆郊区金刚坡下的三塘院子。为学好文化课,孩子剧团按团员年龄大小分成小同志班(8—10岁)和中同志班(11—15岁),分别进行授课。小班学算术、语文,中班学英文、物理等。文化课、专业课都有专门老师教……在专业课上,我们学习音乐、戏剧、美术、舞蹈等课程。冯乃超曾对我们说,越是普及的东西越是要有高超的技艺,我们要用艺术去唤起人民大众,艺术上、技术上的要求就应该更高一些。所以我们努力在艺术上提高自己。”

1941年,孩子剧团与在华日本人反战同盟在重庆金刚坡下联欢后,剧团的严良堃(后排右五)、许立明(后排左三)、于沪生(前蹲者)与三厅的冯乃超(前左二)等和同盟会长鹿地亘夫妇及孩子(前中)、盟员绿川英子(前左六)等合影

1941年“皖南事变”后,国共合作破裂,形势严峻,重庆卫戍司令部和三青团要收编、接收孩子剧团。严老回忆:“为了保存革命力量和储备文化干部,孩子剧团就在中共党组织的安排下解散了。团员都撤退,有的去延安,有的去上学。一些业务骨干被安排到各个专业院校去学习,如音乐学院、戏剧专科学校、工业技术院校。我被安排去投考当时设在重庆青木关的国立音乐院。分别前,冯乃超找我谈话,语重心长地对我说:严良堃,你去音乐学院好好地学习吧!你还记得你们学的英文课里的那篇课文吗?希腊神话中的英雄普罗米修斯,为了人类的光明到天神宙斯那里去盗取火种。现在处在战争时期,我们的根据地都在偏僻的山区,可将来总要进入大城市,那时要全面建设新中国,需要科技、文化和艺术各种专门人才。现在我们要通过国民党掌握的高等学校来培养我们将来需要的人才。你们去音乐院学习,就是像普罗米修斯那样为了人类的光明到国民党的高等院校那里去取‘火’。”

就这样,严良堃1942年入国立音乐院攻读理论作曲专业,师从江定仙,并随吴伯超学习指挥。他谈到,“在青木关音乐院学习时,我们曾唱过《歌八百壮士》《中国人》《为了祖国的缘故》等很多抗战歌曲,还演唱过《黄河大合唱》,是由我指挥的。”

谈起“八·一五”抗战胜利那天的情景,严老很兴奋:这一天学校还在放暑假,我在音乐院宿舍里听到日本投降了,高兴得不得了。学生们纷纷把旧衣服拿出来烧了,说这些东西用不着了。晚上,大家点起篝火,搞庆祝晚会,一起唱歌。音乐院老师夏之秋拿起小号,吹起了自己创作的曲子《中国不会亡》。

1947年,严良堃毕业后到了香港,在中华音乐学院从事作曲、指挥、教学。这时,冯乃超任中共华南分局文委书记,负责中共在香港的文化工作。他告诉严良堃,聚集在香港的这批文化人是为建设新中国储备的专门人才。1949年,严良堃与一大批文化人踏上解放了的土地,他先后担任中央音乐学院音乐工作团和中央歌舞团合唱指挥。1954年,严良堃赴苏联深造,成为莫斯科柴科夫斯基音乐学院指挥系研究生。毕业归国后,他担任中央乐团合唱兼交响乐队指挥。1982年,严良堃出任中央乐团团长,晚年又兼任中国合唱协会名誉理事长。

尽管严老一生指挥过无数中外乐曲,但他对《黄河大合唱》情有独钟,对《黄河大合唱》乐谱的改编、内容的诠释、完美的展现付出了很多心血。他的“黄河”情结也多少感染了我们。

2008年12月27日,丹阳打电话给严老,想请他审定自己的口述稿。严老说,他正好要去北郊,于是下午他乘着女儿严镝开的车来到丹阳的父母家。口述稿审改完后,严老与丹阳父亲李琦这两位抗战时期从事文艺工作的“小鬼”聊了起来,共同话题是冼星海和《黄河大合唱》。严老谈了早年在武汉跟冼星海学音乐的往事,李琦则回忆在延安参加冼星海指挥的《黄河大合唱》演唱的情形。

2008年,严良堃与李琦(右一)聊天(右二为严镝,右三为李丹阳,冯真摄)

不知不觉晚餐时间到了,两家人到附近一家小餐馆边吃边谈。餐毕,李琦提议严良堃指挥在座者唱一首歌。唱什么呢?两位老人不约而同想到《保卫黄河》。于是,严老挥动双臂指挥这寥寥数人唱起了“风在吼,马在叫……”雄壮的歌声传出餐馆,打破了夜空的宁静。

自2012年冬我们开始筹划在英国首演《黄河大合唱》以来,以后几次我们访问严老几乎都与《黄河大合唱》有关。2013年,当我们告诉严老,英国的华人合唱团准备在英国演唱《黄河大合唱》时,他很高兴,欣然答应担任中英文化交流学会及首演音乐会的名誉顾问,并为我们用毛笔题写了“黄河之水天上来”。

以后,他认真听了曾获欧洲华人歌唱大赛亚军的高维嘉演唱的《黄河颂》视频,对他的演唱做了具体指导,特别讲了应如何更好演绎三个“啊——黄河”,并对我们谈了《黄河大合唱》在世界各地包括在中国台湾演出的情况。他还建议我们与居英的著名指挥家邵恩联系。以后,他通过两个女儿给我们发来《黄河大合唱》单、双钢琴谱,赠送了一本管弦乐谱。我们给的两百元复印费被悉数退回。听他女儿说,老爸在买《黄河大合唱》乐谱赠送国内外各合唱团上花了很多钱。

2014年春末,严老听说在英国筹办《黄河大合唱》首演已有眉目,题写了“祝黄河大合唱英国首演成功!”以示鼓励。2015年初,他婉转表达希望伦敦华人爱乐合唱团能唱全《黄河大合唱》,并应合唱团要求,亲自用手机翻拍发来《黄河大合唱》英文歌词、朗诵词以及更清楚的双钢琴谱。严良堃大师默默做的这些事,远超出“名誉顾问”该做的,令我们感动不已,也感激不尽!

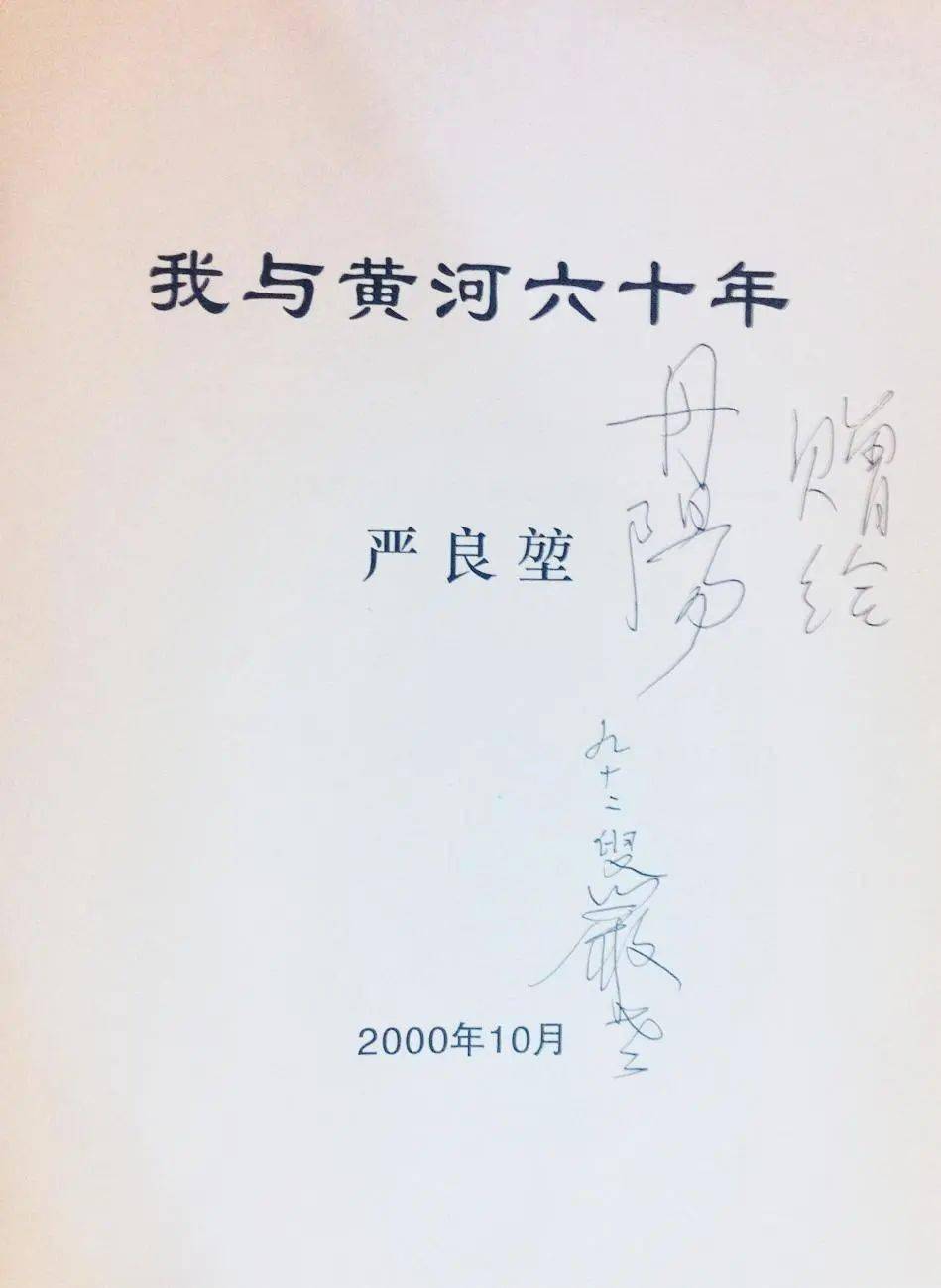

2015年8月20日,李丹阳给严老送去有他口述的刊物,并请他看伦敦华人爱乐合唱团演唱的《黄水谣》和李根、林琳夫妇演奏的《黄河船夫曲》视频。他对演唱和演奏都很满意,但指出《黄水谣》一处音高唱得不对。为使我们能更好地理解《黄河大合唱》并处理演唱和指挥中的问题,他赠了我两本书。不久,参加了9月13日在伦敦卡多根音乐厅《黄河大合唱》演唱的我们向他报告演出的成功,他知道后十分高兴。

2017年6月18日,严老驾鹤西去。2017年10月2日,我们回国后到他家,在严老遗像前奉上一捧白菊,眼泪禁不住涌出眼眶。张援姐为我们泡起了功夫茶,谈起她的父亲,聊着知心话。茶盘上依旧卧着憨态可掬的小陶狗、小陶猪,爱犬妞妞仍像以前那样在我们身旁蹭来蹭去。恍惚间,我们觉得严伯伯还在。

2018年,在严老离世一周年的日子里,丹阳写下了《放心吧,严老》:

在一年前的父亲节里,

我们痛失慈父般的严老!

多少次您娓娓道来早年经历,

茶香伴我们成为忘年之交。

如今再也听不到您的幽默话语,

却永远印刻下您的音容笑貌。

烽火中您活跃在孩子剧团,

用歌喉和双臂鼓动民族抗战的怒涛。

幼弱之躯透出了坚强与崇高。

数十年您在乐坛辛勤耕耘,

指挥了无数中外名曲,

培育了合唱事业天下李桃。

你从壮阔的长江走来,

钟情于诠释黄河的歌谣。

您与夫人魂随大江东去,

海波迎接中国乐坛的骄傲。

放心吧,我们一定继承您的遗愿,

在全球掀起《黄河大合唱》的歌潮!

2018年,在严老周年祭日,我们应邀出席了国家交响乐团举办的纪念音乐会。在《安魂曲》的乐声中,我们默默地流泪,追忆着与严老交往的点点滴滴。

“落花无言,人淡如菊”。对新中国音乐事业有巨大贡献的严老,一生低调。然而,菊花的淡香历久弥香。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:刘建一 李丹阳