【国庆特辑】红军走过越西‖孙晓青

红军走过越西

孙晓青

越西红军长征纪念馆(无人机照片)(柳军 摄)

不久前,我们在大凉山的越西县过了一次彝族的火把节,感慨良多。

火把节是西南地区诸多少数民族的传统节日。火之于人类,象征光明,传递温暖,驱除邪恶,表达热情,是人类告别野蛮、走向文明的标志之一。彝族先民创立火把节,想来也是源于对火的崇拜。节日里,人们斗牛、赛马、摔跤、表演歌舞、盛装庆祝,以寄托对五谷丰登、幸福生活的期盼。

越西火把节之夜,来此旅游的人们和当地彝汉群众一起载歌载舞欢庆节日(柳军 摄)

如今,尽管节日的庆祝方式变化不大,但更多表达的是对新时代、新生活的赞美,火把节成为一种各族人民都能参与的联欢。

拼版照片:在四川越西县普雄火把节上,当地百姓跳起彝族达体舞(柳军、薛舜尧 摄)

那几天,我们见识了越西县各乡镇代表队表演的达体舞、在绿色稻田里展示的民族服装秀,在露天广场举行的选美盛况,山河之美与民风之美令人赞叹不已。更令人感慨的是,游览越西的风景名胜、人文遗存,发现不少景点与红军有关。

今日小相岭上的诸葛亮率军雕塑(孙晓青 摄)

小相岭,相传三国时期诸葛亮曾率军南下由此打通零关古道。1700多年后,红军在这里突袭国民党守军,打开越西大门。

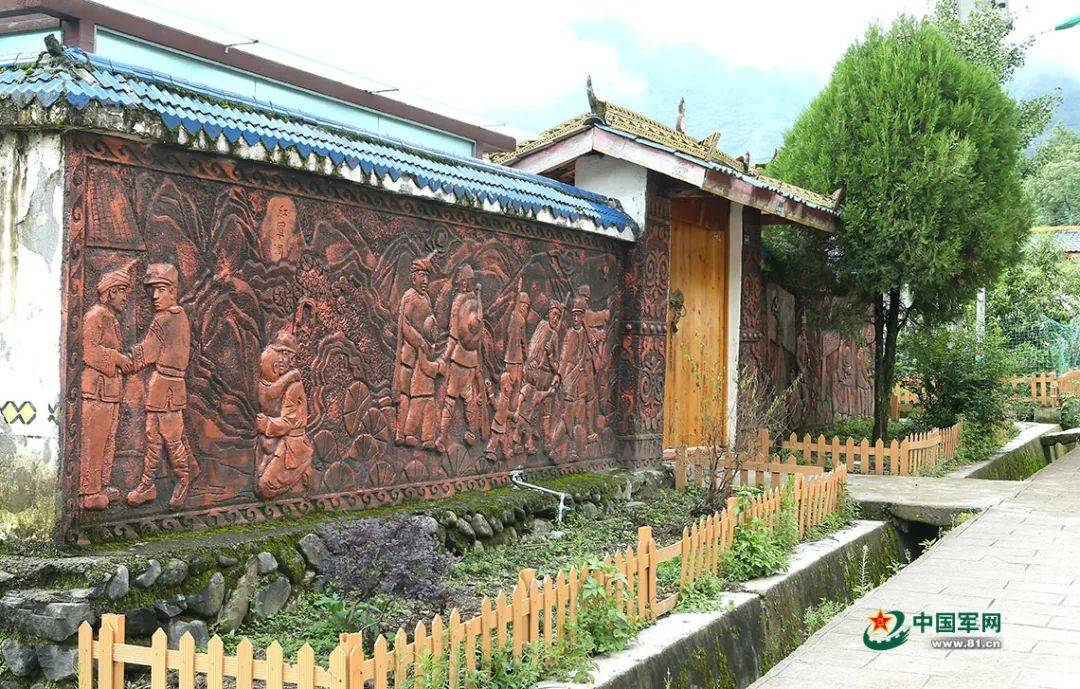

河坎村民居墙上描绘红军路过该村的壁画(孙晓青 摄)

红军洞前的雕塑是为缅怀红军长征路过越西时长眠于此的一名红军战士。(李德林 摄)

河坎村,红军进入越西后最先经过的村庄。今天,已经脱贫的小山村整洁安静,街道两旁绘有讲述红军故事的壁画,村民经营着“红军面馆”“红军驿站”等民宿。

陶家营,红军曾在此播撒革命火种,宣传抗日救国主张。村里青年踊跃参军,组成中国革命史上第一个彝族红军连队。

这里还有当地政府修建的越西红军长征纪念碑、纪念馆,用珍贵的历史文物和照片彪炳红军走过越西的英雄事迹。

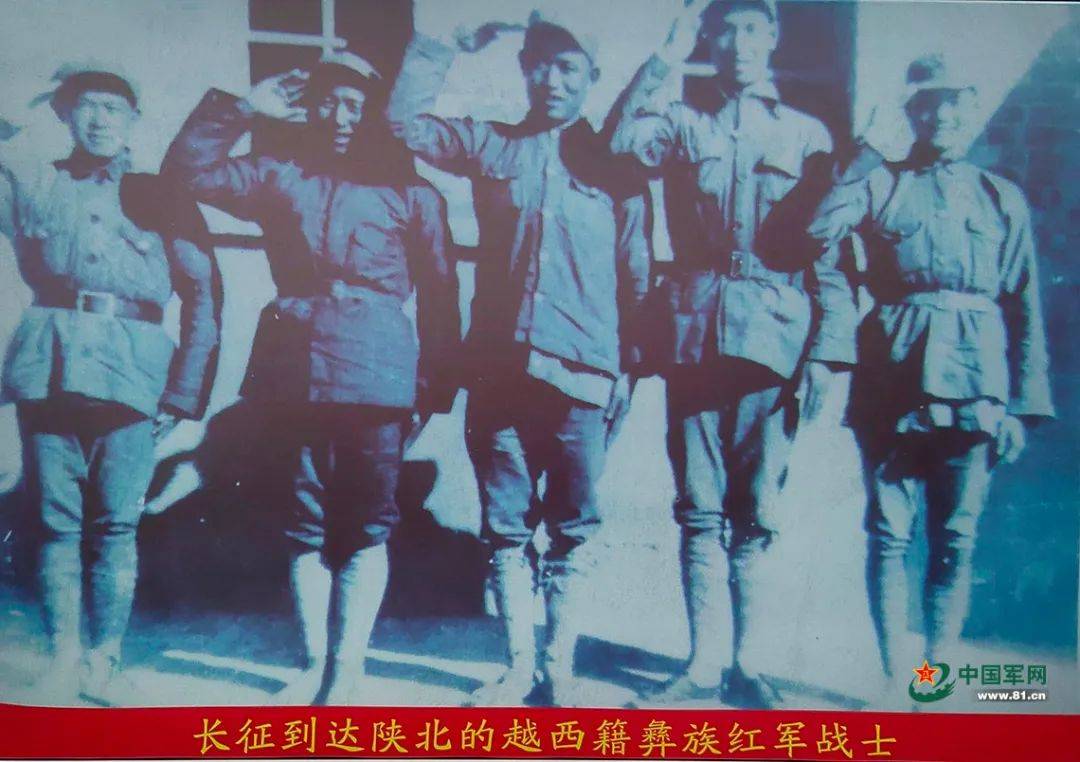

长征到达陕北的部分越西籍彝族红军战士合影(翻拍于越西红军长征纪念馆)

说实话,从知道红军长征开始,就知道刘伯承过凉山与小叶丹彝海结盟的故事。故事发生在冕宁县,过去我只知冕宁不知越西,这一次才搞明白,与冕宁相邻的越西,当年也有一队红军主力走过。

1935年5月,中央红军巧渡金沙江后,在会理召开政治局扩大会议,决定继续北上,争取与红四方面军会合。为争取渡河先机,突破天险大渡河,中革军委决定由泸沽兵分两路向大渡河北进:红军主力为左路,由总参谋长刘伯承、红1军团政治委员聂荣臻分别担任司令员和政治委员,率红1军团第1师第1团和工兵排组成先遣队,走小路,通过彝族聚居区,向安顺场前进,强渡大渡河,为主力开路;以红2师第5团一部和军团侦察连组成的第2先遣团,由左权和刘亚楼率领向大树堡前进,负责佯攻,钳制和吸引富林之国民党军,以保证红军主力经冕宁北进,在安顺场强渡大渡河。

细读长征地图可以发现,从泸沽开始,红军的行动轨迹果然出现由南向北两条平行线,左路经冕宁,右路过越西,分别指向大渡河的两个渡口。

越西县河坎村临街墙上描绘着1935年红军长征过越西的场景(柳军 摄)

最早讲述红军过越西的,是时任红4师第11团政委的张爱萍。作为亲历这次行动的指挥员,他在1936年红一方面军政治部所编《二万五千里》一书中,以“艾平”为笔名撰文,专门写到越西人民踊跃参军的情景:这里的人民对红军的认识,是更加清楚了。于是附近群众自动投入红军的愈来愈多,在两三个小时内,加入第11团当红军的达700余人,就是彝人加入红军的也有百余人……彝人在生活上、语言上以及一些习惯上都与汉人不同,加入红军的彝民另外编成了一个连……

“艾平”所说的加入红军的“700余人”,只是红11团的统计。据当地史志工作者考证,连同其他几支部队的“扩红”,越西县参加红军的彝、汉青年有千余人。

5月下旬,红1军团的17勇士在安顺场强渡大渡河成功,打开了胜利的通道。取道越西的第2先遣团完成佯攻任务,于大树堡掉头向安顺场靠拢。刚刚参加红军的越西子弟随队远征,从此踏上艰苦卓绝的长征路。明知征途多艰险,革命到底不回头。

越西红军长征纪念馆。(无人机照片)(柳军 摄)

红军走过越西,像是农人用犁耕地,在这片苦难而美丽的土地上留下深深的历史印迹。从5月21日至29日,红军走过越西只用了9天时间;从1935年至今,已将近90年。我想探究的是,红军究竟靠什么魅力,能够以9天影响这片土地90年,而且还将持续影响下去!

红军后人周如方、史志工作者余泽生和我探讨了这个问题。

周如方的伯父周耀武家境贫寒,从小给地主养猪放马。伯父后来告诉周如方,当年他之所以跟着红军走,不光是因为地主的压迫,还因为他见过红军那面有镰刀锤头的旗,他相信这面旗下的人。1934年3月,在共产党领导的土地革命影响下,越西各族人民不堪忍受地方军阀和豪绅势力的横征暴敛,进行过一次武装起义。起义虽然遭到残酷镇压,但一面有镰刀、锤头和五角星图案的红旗却被许多人记在了心里。原凉山彝族自治州副州长、越西籍红军陈占英(吉克木呷)参加过那次起义,也见过那面旗,他说那旗子和红军的旗子是一样的。

前方有旗帜召唤,身边有榜样示范。用行动诠释主义的红军时时刻刻都在感召着人们。除了严守纪律让老百姓见识到一支不一样的军队外,红军在越西还做了一件大快人心的事。

新中国成立前的越西,社会矛盾复杂,人民苦难重重。反动政府为维持统治,将数百名交不起苛捐杂税或稍有反抗精神的奴隶关押,包括彝族各家支也必须送一男丁到县衙作人质,称“质彝”。红军进入越西县城后,果断打开监狱释放所有被关押者,并当着围观群众焚毁地亩银粮册簿和人犯、质彝文书档案等,明明白白告诉大家:共产党和红军反对封建,反对奴隶制,主张民族平等、人人平等。人们开始不相信这是真的,等到反应过来,不禁热烈欢呼:“红军瓦瓦苦(红军万万岁)!红军卡沙沙(谢谢红军)!”

那时,红军叫一声“彝胞”,就足以温暖一颗颗无依无靠的心。王海民(阿尔木呷)当红军,就和这一声呼唤有关。他说:“这是我第一次听到对彝家这样亲切的称呼!”新中国成立后,他回到家乡,曾担任凉山彝族自治州政协主席。

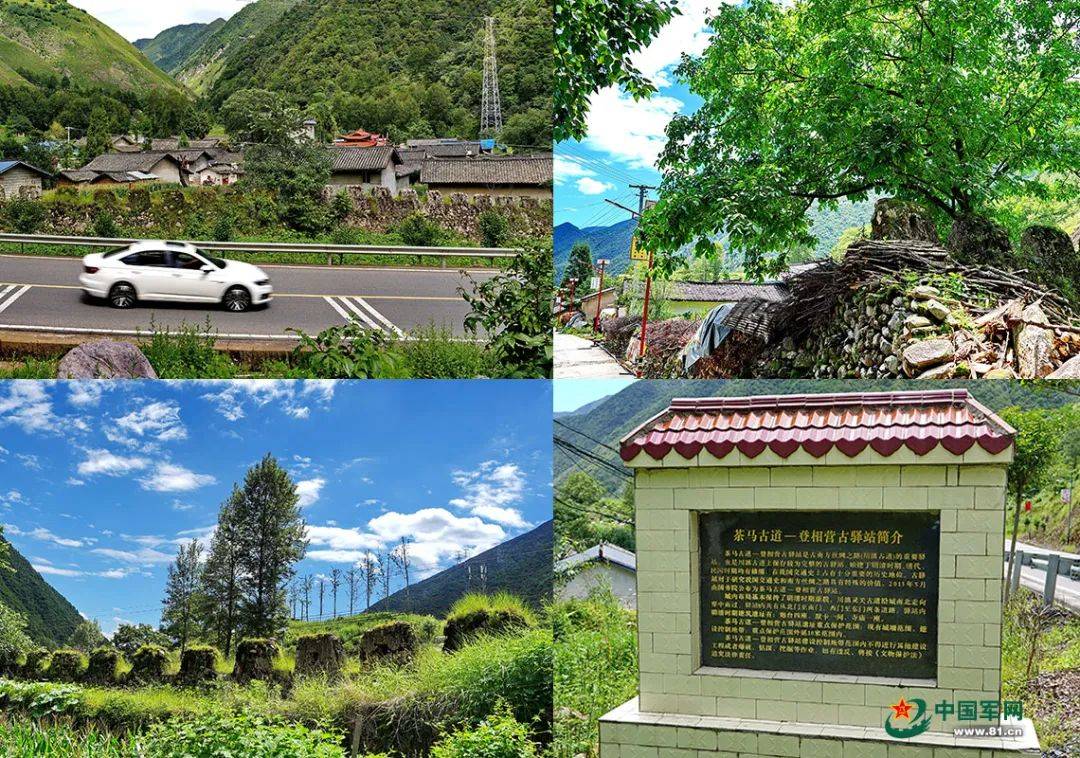

拼版照片:越西县茶马古道上的登相营古驿站,这里的古城遗迹依稀可见(柳军、薛舜尧 摄)

团结,平等,进步,繁荣。红军真心希望各族人民都过上好日子。这份初心,就是红军的魅力所在。史志工作者余泽生说:“越西参加红军的人多,涉及很多家庭,所以红军走后,老百姓一直挂念。挂念也是希望,希望生成影响,这种影响潜移默化,在这片土地上绵延不绝。”

拼版照片:(左上)越西县苹果科技创业园;(左下)越西县苹果科技小镇;(右上)越西县10万亩苹果产业核心示范区;(右下)美丽的越西原始森林。(无人机照片)(柳军、薛舜尧 摄)

几十年过去了,当地政府弘扬红军精神,在精准扶贫工作中不断攻坚克难,脚踏实地为人民解决问题,使越西县终于在2020年12月实现了全部脱贫。

拼版照片:越西彝族火把节上的当地百姓身着民族服装(柳军 摄)

入夜,一首熟悉的老歌从火把节主会场随风飘来。那是大型音乐舞蹈史诗《东方红》中的歌曲《情深谊长》,唱的正是越西人民心中永恒的红军:

五彩云霞空中飘

天上飞来金丝鸟

红军是咱们的亲兄弟

长征不怕路途遥

索玛花儿一朵朵

红军从咱家乡过

红军走的是革命的路

革命的花儿开在咱心窝

拼版照片:(左上)越西县对口新援建的中、小学学校新貌(无人机照片);(左下)越西县乡村旅游促进当地经济驶入快车道(无人机照片);(右上)越西县中所镇陶家营十八碉彝族民居(无人机照片);(右下)当地百姓在越西县苹果科技产业园采摘苹果(柳军 摄)

红军若在天有灵,一定能听到这歌声,看到这盛景。那遍地的火把,那欢快的篝火,映照出擎着火把、围着篝火唱歌跳舞的各族儿女的笑脸。当年,红军走过越西,不就是为了劳苦大众都能拥有今天的笑脸吗?如今,无数张笑脸在火把节绽放,不正是越西儿女向夜空中的红军英灵诉说今日的美好与幸福吗?

沧海桑田,凉山巨变,家国安好,如你所愿。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:中国军网

作者:孙晓青

摄影:孙晓青 柳军 薛舜尧