【历史文化】巴蜀地区简牍文献概述‖马明宗

本文载《巴蜀史志》2023年第3期

巴蜀地区简牍文献概述

马明宗

提到巴蜀文献,大家首先想到的是巴蜀地区的纸本古籍,还有一类简牍文献往往被忽略。近年来,随着国家基础设施建设和考古发掘的展开,各地出土了不少早期的简牍和帛书,因为这类文献多是出土于墓葬、窖藏、遗迹之中,学界因而习称为“出土文献”。严格意义上讲,根据载体,这类文献应当称之为“简牍文献”或“简帛文献”。简牍文献与纸本文献两者略有不同:首先是载体不同,一类是竹简、木牍、丝帛,另一类则是纸张;两者的时代也有差别,一类是早期文献,时代在魏晋之前,另一类相对较晚,大体是在唐代之后。但简牍文献和纸本文献在内容上并无本质差别,都是书籍、档案、文字,简牍文献只是在纸张尚未普及之前,将文字书写在简、牍、帛上而已。两者在校勘、训诂等研究过程中是相互证明、互相补充的关系,并不能偏重某一方。简牍文献与纸本文献,还有石刻文献,以及一些体量相对较小的其他类别文献,共同构成了巴蜀文献的整体。本文就对巴蜀地区近年来出土的简牍类文献,作简要整理和介绍。

一、

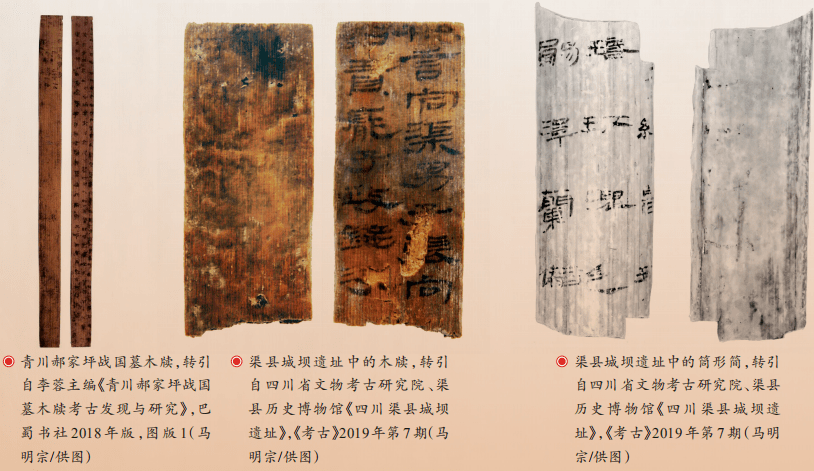

青川县郝家坪M50出土木牍

1979年2月至1980年7月,四川省博物馆(现四川博物馆)和青川县文化馆在青川县郝家坪,共发掘72座古代墓葬,其中在编号为M50的战国秦墓中发现木牍2块。其一,牍长46厘米,宽3.5厘米,厚0.5厘米,文字已漶漫不清,无法辨识。其二,牍长46厘米,宽2.5厘米,厚0.4厘米,正背两面墨书。正面121字,分3栏书写,牍文纪年为二年十一月起,至三年十月止。内容大体分为三部分:其一为王命更修田律;其二为新颁律令内容;其三为律令实施过程。该木牍背面的文字已残蚀过重,大部分难以分辨,但可以知晓分上中下三栏书写,上部直书4行33字,略能读清大意,内容为“四年十二月不除道者”干支记日的《日书》。经学者考证,木牍中的“二年”“四年”,应是秦武王二年(前309)、四年(前307)。青川郝家坪M50出土的木牍,对于研究先秦律法、田亩制度、商鞅变法等问题具有十分重要的价值。

二、

渠县城坝遗址出土的简牍

城坝遗址位于四川省渠县土溪镇渠江东岸。1970年以来,文物部门在遗址范围内陆续征集到大量战国秦汉时期遗物。1992年,重庆市博物馆对遗址进行过小规模发掘。2005年,经国家文物局批准,四川省文物考古研究院对该遗址进行了首次正式发掘,发现大量战国晚期至秦汉时期的遗存,同时对郭家台城址进行了初步调查。

这次发掘,该遗址共出土竹木简牍200余件,主要见于郭家台城址内的水井、窖穴和城外的“津关”区。材质分为竹、木两种。从形制上看,包括简、牍、楬等,还发现一种新的简牍形制,即将竹筒纵分,未对竹皮、竹节做刮削处理,有些甚至还有相当大的弧度,然后直接书于篾青、篾黄上的简牍。从书写方式看,除了用毛笔墨书外,亦发现少量刻字后涂朱墨未做修整加工的竹片。从简牍内容看,可分为楬、书信、爰书、户籍、簿籍、识字课本、九九术表、习字简等。譬如编号为T1⑧︰4的爰书简,长37.5厘米,宽3厘米。两面有字,书写规整,隶书。一面写有“河平二年十月”,另一面写有“平二年十月癸巳朔壬子都乡有秩□佐□史爰书长年里户人大女第君□卅八筭一产五子……”等文字。“河平”是西汉末汉成帝年号,这为遗址和简牍的系年问题提供了重要资料。譬如编号为T7⑦︰1的识字课本简,残长8厘米,宽1.5厘米。两面有字,单行,隶书,内容与《苍颉篇》《急就篇》不同,一面写有“铸销铜”等字,推测为类似的识字课本。《苍颉篇》的出土已有多次,20世纪初斯坦因在敦煌就有发现,后来的额济纳汉简、阜阳汉简中都有《苍颉篇》的身影,北大简《苍颉篇》较为完整。《急就篇》在居延简中就有竹简本的发现,在楼兰、吐鲁番等地也发现古写本,也发现了《急就篇》的砖铭。渠县简中识字书的披露,将会对相关研究起到推动作用。还有编号为H319⑤︰70的簿籍简,保存完整,长15厘米,宽4厘米。两面有字,篆书,记载物品名称、价值、人员姓名等。还有编号为J10︰6的户籍简,两行,有残缺,简长 21厘米,宽3厘米。单面书写,隶书,可见“平乡□□里户人公乘郡年六十九老”等字。还有编号为T7⑦︰13的习字简,残长23厘米,宽2.5厘米。两面有字,单行书写,隶书,可见“苍颉作书,以教”等文字。还有编号为T3⑧︰61的九九术表,残长7.6厘米、宽2.8厘米。两面有字,分栏书写,上栏四行为“五六卅,四六廿四, 三六十八,二六十二”,下面一行应为“三四十二,二四而八,三三而九,二二而四”。以上仅仅是择要介绍城坝遗址中出土的几种简牍,更多的简牍还在清洗、整理之中,尚未披露。

三、

云阳双江镇旧县坪遗址出土的简牍

旧县坪遗址位于重庆市云阳县城西南约15千米的双江镇建民村,作为三峡工程文物保护的A级项目,1999年至2005年由吉林省文物考古研究所先后对该遗址进行了7次大规模的考古发掘。在2002年的发掘中,该遗址中出土了汉代的简牍。这批汉代简牍共有20多片,已发现4块木简(牍)上刻有文字,字体为隶书,共计50多字。其中一块方形木牍上有“东阳”“年”“月”等字,另一块木简上则有“五石”等字样。这批材料虽尚未披露,但对于研究两汉时期四川地方治理、川东地区开发历史具有不言而喻的重要意义。

四、

成都天回汉墓竹简

2012年7月至2013年8月,成都文物考古研究所和荆州文物保护中心组成联合考古队对成都市金牛区天回镇的一处西汉时期墓地进行抢救性考古发掘,共发掘西汉时期土坑木椁墓4座,出土大量漆木器、陶器,以及少量铜器和铁器等珍贵器物。其中M3出土竹简951支,经整理共有9部书籍,其中部分医书极有可能是失传了的中医扁鹊学派经典书籍。墓中出土的完整的人体经穴俑,是迄今我国发现的最早的、最完整的经穴人体医学模型,与墓葬出土的经脉医书相对照。

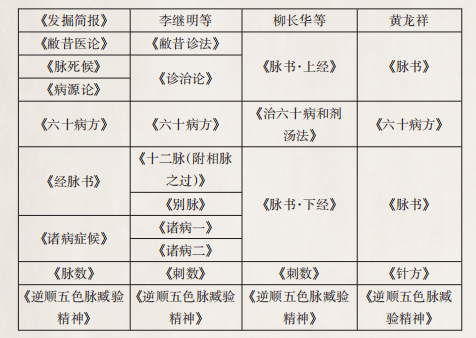

根据《发掘简报》,9部书籍中有8部医学书籍、1部律令,其中一部医书存有题名为《五色脉脏论》,其余均无篇名。其后,李继明等学者又根据医书内容将8部医学书籍分为9种,关于天回医简医学书籍的分篇和定名,还有其他的分类方法,如下表:

天回M3:121出土医简分篇定名对照表

根据最新的《天回医简》,则分为《脉书·上经》《脉书·下经》《犮理》《刺数》《治六十病和齐汤法》《疗马书》《经脉》和《逆顺五色脉臧验精神》。

根据研究推断,天回医简的主体部分应当抄录于西汉吕后到文帝时期,其时间大体与《史记·扁鹊仓公列传》中仓公淳于意的行医与授学时间相当,墓主人下葬时间当在西汉景帝、武帝时期,与淳于意的弟子辈相当。另外,天回医简《脉书·上经》中出现“敝昔曰”的开头,简文行文用字中也保留了较多的齐语特征,《史记》记载扁鹊、仓公皆是齐人,因此,天回医简在学理上很可能源自于扁鹊、仓公一系。

总之,天回医简及其医药文物的发现,为研究中国早期医学历史提供了新资料,也为当今中医学术的研究和应用提供了新思路和新方法。

五、

成都字库街出土简牍

2022年12月14日,成都文物考古研究院公布成都字库街遗址重要考古发现。字库街位于成都市中心,具体位置在成都东城根上街和西华门街之间,为明清皇城之西侧。2021年,考古人员在此发现了一批秦简,经清理发现字迹较完整且清晰的有53支,另发现疑似简牍残片212片。其中一片简牍上清晰可见“成都”二字,另一片木牍上能辨认出“西工师”等字迹。同时还发现“公士”等军功爵名,“革”“轸”等车马类原料及工具名称,“十二两”等数量用词,“二当一”等财物折算用词,“(卅)五年六月”“廿九年”等年代信息,结合简牍字体风格,推测这批简牍年代为战国晚期至秦代。这批资料也正在整理之中,尚未公布。

从更广义的角度来看,今天的云南等地在汉代也属于益州刺史部的辖域,故而也是广义上的巴蜀。近年来,云南地区也有简牍文献的发现。发现于20世纪50年代的河泊所遗址位于云南省昆明市滇池东南岸的晋宁区上蒜镇河泊所村附近,遗址总面积达12平方千米,核心区面积3平方千米。几十年来,河泊所遗址经历过多次发掘,2021年至2022年云南省文物考古研究所在上蒜一小附近布方发掘,发现丰富的汉代遗迹,其中就有简牍1万多片,其中2000多片写有文字,目前已辨认出的文字包括“滇池以亭行”“建伶县”“始元四年”(前83)等。这批简牍内容丰富,包括文告、往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍,涉及政区建制、职官制度、赋役制度、司法制度、民族关系、交通状况等,具有很高的史料价值。

整体来看,目前发现的巴蜀地区的简牍文献以先秦两汉时期为主,最早的有先秦时期的简牍,如青川木牍,其时代为秦武王时期(前310—前307),是在司马错伐蜀后不久。成都字库街发现的简牍,时代为先秦或西汉早期。成都天回镇老官山汉墓时代是在西汉早期,墓中出土的医简最为丰富,这也说明成都确实是秦汉时期巴蜀大地上最重要的聚落。在云阳和渠县发现的简牍都是汉代简牍,时代相对较晚,应在西汉中后期之后,两地都是位于水路交通线上,渠县位于渠江中游,云阳位于长江水道的要冲。川东地区汉代简牍的发现,是汉代巴蜀地区经济持续发展,国家对川东地区不断开发历史事实的反映。另一方面,随着汉武帝之后对西南夷地区的开拓,我们在云南地区、古滇国的中心地域也发现了大量的汉代简牍,这印证了《史记》《汉书》中的历史记载。

巴蜀地区的简牍,先秦时期的较少,两汉时期的较多,也反映出从先秦到两汉,巴蜀地区开发程度的提高和经济的不断发展。从内容上看,巴蜀地区的简牍文献主要是医书、律令、书信、户籍、识字课本等内容,其中以老官山汉墓中的医书体量最大、价值最高。

我们认为,巴蜀地区简牍文献的发现本应更加丰富,尤其是“东西鳞集,南北并凑”的成都地区,本应会有更多简牍文献的出土。或许是因为两千年来,成都一直是西南地区的中心,历代都有较为深入的开发,因此早期的遗迹、墓葬一直受到侵扰,以至少有简牍文献得以保留。反观其他早期简牍文献、简帛文献集中出土的地域,都是早年人类活动较为频繁,而之后逐渐没落的地区。如湖北荆州地区,楚国时期作为国家的中心,而随着郢都的东迁逐渐没落,秦人再次经营之后,又经历楚汉之争再次受到波及。又如西北边陲地区,两汉时期作为重要的边关充当着内外交通的枢纽咽喉,两汉之后,便逐渐废弃。还有出土大量简牍的海昏侯墓,也是在修建后受到鄱阳湖水位上升而湮没,因此得以保存。我们认为,巴蜀地区尤其是成都地区出土的简牍文献,只能反映先秦、两汉时期巴蜀地区社会、经济、文化的部分面貌,其真实情况应当更加丰富。另一方面,巴蜀地区的简牍文献虽然体量不大,但是作为一手材料,没有经过后世辗转誊抄、改编、整理,其研究意义和历史价值无疑是巨大的,应当引起文献工作者的高度重视。另外,我们也期盼巴蜀地区出土更加有意义的经学类、儒学类等典籍,这将对我们研究学术史具有更重要的意义。

附记:本文写成后,四川大学历史文化学院吴毅强副研究员告知,四川大学历史文化学院彭邦本教授上课时曾提到,四川著名考古学家王家祐先生曾讲述过另外一批简牍文献的消息。该批简牍于20世纪70年代出土于成都周边的大邑县,出土时数量不少,但由于当时缺乏文物保护常识,又值特殊时期,这批简牍遂被民众烧毁。此信息虽未经正规著录,但应当是可信的。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:马明宗(四川大学古籍整理研究所助理研究员)