【历史文化】新都建置沿革考略——以汉代新都城址的发现为契机

本文载《巴蜀史志》2023年第3期

新都建置沿革考略

以汉代新都城址的发现为契机

王 波

《华阳国志》所载新都与成都、广都同为蜀之“三都”,从文物遗存和史志记载看,不能将其释为古蜀国都城,而当为两汉以来蜀地的三座名城之一。秦并蜀后在蜀地推行郡县制,新都得益于优越的地理位置,应当在汉高帝分蜀郡置广汉郡之前即已置县。两汉至萧梁时期,新都县治在今城厢地,西魏据蜀后,因在城厢地新置白牟县,遂移新都县治至始康城,即今新都老城区所在地。

“蜀以成都、广都、新都为三都,号名城。”晋常璩《华阳国志》论及新都时的这段文字,引发了史志工作者对新都久远历史的无限遐想,同时也带来颇多争议。本文拟利用历史文献,结合文物遗存及考古新发现,截取新都(不包括1965年并入新都的原新繁县)建置沿革中的几个阶段作简要辨析,以期抛砖引玉,使新都这座文化名城的历史发展脉络愈辨愈明。

一、新都“古蜀国都”考

《华阳国志》“三都”说,使得新都地方志工作者在编纂1992年版《新都县志》时,将新都的得名上溯至公元前7世纪,认为是开明王朝初期营建的都邑,并以字面义释“新都”为“有别于杜宇氏的旧都郫邑,新建都邑遂名‘新都’”。为该版县志配套编印的《新都县建置沿革志》,从文物遗存和文献记载两个方面详细论证了新都为古蜀国都这一立论。文物遗存方面,1980年发掘的战国时期高等级墓葬马家大墓,相关研究认为墓主可能为开明九世至十一世期间的某位蜀王。马家大墓以东2千米有被认为是“蜀王妃墓”的丽元山双石镜,西北4千米的金牛山历年来陆续出土了一些战国时期青铜兵器、容器及巴蜀图语印章。编者认为蜀王墓、王妃墓和金牛山蜀族墓地的存在,证明了此地为蜀王开明氏的王都。文献方面,编者认为《华阳国志》所载蜀之三都,此处的“蜀”当为古蜀国,其理由是上自《汉志》记载汉高帝置广汉郡起,下至《华阳国志》成书止,作为县名的新都一直划属广汉郡,从未列入蜀郡,故“新都”得名于古蜀国时期。段渝虽未言明新都为古蜀国都,但认为春秋战国时已有新都,并与成都和广都共同构成了“春秋战国之际蜀国的中心城市体系……起着联系川西平原北部的作用”。李殿元对此提出异议,认为《华阳国志》蜀之“三都”说,其“蜀”未必指古蜀国,还有可能是秦汉时期的蜀郡、三国时期刘备的蜀汉国,另《华阳国志》记古蜀史涉及可能为都城的地名仅有郫邑、瞿上和成都,并无新都和广都,考古发掘古蜀之城亦不见新都、广都,新都和广都是西汉才设立的县,经两汉300余年的发展,至蜀汉时,与当时的国都成都合称“三都”,号为“名城” 。何俊华与李殿元的观点基本一致,认为古蜀时期并没有新都“城”,新都县显名于世,当在东汉末年的三国时代。

无论从考古发现还是文献记载看,笔者认为新都不会是古蜀时期的国都。如何认定早期都城遗址,学界向来争议颇大,张国硕、缪小荣在总结既有共识的基础上补充完善,提出了都城认定需要具备大型城垣、宫殿宗庙、王陵、高等级手工业作坊等4项主要标准,以及“重器”的使用、遗址的较大规模、辐射力与影响力等3项参考标准。参考以上标准,截至目前,考古发现所能确认的古蜀王都仅有三星堆和金沙两处。发现于20世纪20年代末的广汉市三星堆遗址,有着坚固厚实的夯土城墙,3.6平方千米城圈内生活区、作坊区、宫殿区、祭祀区分布有序,8个“祭祀坑”出土万余件珍贵文物,其中不乏青铜大立人像、青铜神树、青铜面具、金面罩、金杖、象牙等古蜀国重器。2001年2月在成都市区发现的金沙遗址,分布范围约5平方千米,已发现的重要遗迹有大型建筑基址、祭祀区、一般居住址、大型墓地等,出土金带、金面罩、太阳神鸟、玉琮、玉璋、青铜人像等大批珍贵文物,还有数以吨计的象牙以及数量惊人的野猪獠牙和鹿角。三星堆和金沙为商周时期的蜀国都邑应确凿无疑。相较于三星堆和金沙,现新都境内截至目前所发现的地下遗存在等级、丰富程度、分布广度等多个要素上存在着云泥之别。2000年于成都市商业街发现一处大型船棺葬,其规模比新都马家大墓更为宏大,出土器物种类也更为丰富,推测可能为古蜀国开明王朝王族或蜀王本人的家族墓地。该墓为多棺合葬的土坑竖穴墓,墓坑长30.5米,宽20.3米,面积600余平方米,墓葬虽经早期盗掘,仍清理出船棺、独木棺17具,其中4具为大型船棺。墓葬出土了铜、陶、漆、竹木器等重要随葬器物数百件。最新在新都马家战国墓所作的调查发现,于1980年所发掘墓坑的北侧2米处新发现一并置的墓坑,其形制大小与之前基本一致,初步清理显示有殉人现象,与前墓是否同为一座异穴合葬墓,尚待发掘整理结束才能给出确切答案,不过新的发现为墓主是一代开明蜀王的推论提供了更有力的证据。由此可见,开明王族墓地不止一处,不能简单将王陵所在地定为王都。古代墓葬与居址之间的空间关系,大致规律为商代及其以前多为居葬合一,商以后逐渐朝居葬分离方向发展,高等级贵族墓葬这一发展趋势更为明显,从已发现的两周时期诸侯国君墓看,其墓地大多在都城外及近郊处。李伯谦通过对山西曲沃晋侯墓地的分析,将西周诸侯国君墓地位置进一步明确为都城北面和东面依山面水的高平之地。所出遗址方面,新都历年来为配合工程建设项目所作的地下文物勘探工作中,发现的遗址主要为十二桥文化时期中小型聚落遗址,这些聚落呈点状分布于区境青白江、毗河两岸台地,现新都区政府以东3千米的西南石油大学、成都医学院及其东北面的工业园区,聚落址分布较为集中连片。2012年成都文物考古研究院在“成都大遗址保护调查、勘探”项目中,对新都马家大墓及其文献所载的丽元山“双石镜”约40平方千米区域作了较为密集的钻探,在4个地点发现有殷商至战国时期遗存分布,遗迹主要为灰坑、灰沟,遗物以实用陶器为主,出土少量的磨制石器。2019年始,成都文物考古研究院联合西南民族大学展开了清白江流域的考古调查,先期在新都区军屯镇所作的调查及钻探,获取的先秦时期遗存仍为一般小型聚落遗址。截至目前,没有任何考古发现能支撑新都为古蜀国都这一立论。

再来看文献记载,研究古蜀历史,《华阳国志》的确是最为重要且绕不开的史籍。该书以颇具文学色彩的笔调勾勒了古蜀大地上真实发生的社会生活图景,尤其是在概述五代蜀王历史时,这一特色尤其明显。“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王”,在三星堆遗址未被发现前,读到这个“目纵”的蚕丛时,人们大多可能仅仅将其归结为神话传说,并不会特别留意和格外重视。当1986年从三星堆2号器物坑中取出这件大型青铜面具时,其向外突出达16厘米的柱状眼球,向世人形象地展示了什么是“纵目”,给人以强烈的视觉冲击力。由此可知,《华阳国志》所言蚕丛之纵目,绝非空穴来风,古蜀人心中确有这般纵目的蜀王形象。书中如此细微的历史信息都被后来的考古发现所证实,那么对于古蜀王朝记述中那些不曾被重视的细节是否应当重新予以关注和阐释?例如“(鱼凫)王田于湔山,忽得仙道”是否意味着鱼凫王在一次田猎活动中被某支部族(极可能就是杜宇族)突袭灭杀,这一被隐瞒了真相的事件被故意伪装成鱼凫王“忽得仙道”而谣传,由此引发了王国的内乱。三星堆8个器物坑的形成或许与此次内乱直接相关,焚烧掩埋国之重器,即是向“得仙道”而没化的鱼凫王献祭。“时朱提有梁氏女利,游江源。宇悦之,纳以为妃”可能反映了杜宇族与朱提梁氏部族以姻亲形式结成政治军事联盟,“移治郫邑,或治瞿上”是联盟势力逐渐向平原腹心的鱼凫国都逼近过程中先后占据的领地,是杜宇取代鱼凫王之前的治所。“开明王自梦廓移,乃徙治成都”并非开明王受梦中指引迁都到成都,恰恰反应了鱼凫王朝将政治重心转移至成都后,成都一直就是古蜀的政治经济中心,杜宇和开明都以将旧王族势力驱逐出成都取而代之为终极目标。《华阳国志》五代蜀王的历史记述中,没有提及新都的只言片语,而开明王从郫县“旧都”迁出,营建新的都邑而命为“新都”的说法,纯属凭空而来,犯了望文生义的错误。且新旧之别,乃为华夏语系的意义范畴,“君长莫同书轨”的蜀国,断不会以此语来命名新的国都。再来着重分析“蜀以成都、广都、新都为三都,号名城”这句极易引起争论的提法。笔者认为,这里的“蜀”未必就一定指某一朝代,完全可以理解为地域,即“蜀地”。常璩在介绍广汉郡时也有“益州以蜀郡、广汉、犍为为三蜀。土地沃美,人士俊乂,一州称望”的类似提法,如何理解此处的“三蜀”?汉高帝“分巴割蜀,以成犍、广”后,犍为郡、广汉郡与蜀郡被习称为“三蜀”,显然这里的“蜀”应当被理解为历史上、传统上的“蜀地”,意即新的蜀、犍、广三郡属于原来的蜀地,至于其所指究竟是哪一时代的蜀地?是古蜀国还是秦并巴蜀后所设的蜀郡?此处并不确指,强调地域概念的意味明显大于时代概念。再有,“三都”之“都”不应特指国都或都城,当泛指城或邑。《史记·廉颇蔺相如列传》载有“今以秦之强而先割十五都予赵”,此处十五都即指十五城。从语义逻辑上讲,若将三都之“都”释为国都,其后的“号名城”就显得多余了,既为一国之都,何须再来强调“名城”?因此,可将“蜀以成都、广都、新都为三都,号名城”释为蜀地以成都、广都、新都为三大名城。除“三都”“三蜀”外,《华阳国志》还记有“三巴”等,如“建安六年,鱼复蹇胤白璋,争巴名。璋乃改永宁为巴郡,以固陵为巴东,徙羲为巴西太守,是为三巴”。书中多处对有共同特征的并列三项给出一合称,当是约定俗成的称呼,为常璩所喜用。

二、新都县“汉置”考

自《汉志》已降,各时期志书多将新都县始置时代定为汉,概因郡县制度虽始于秦,但目前尚未发现秦置新都县的现成传世文献记录,后世志书均沿用《汉志》所载,认为汉高祖置广汉郡时始置新都县。2021年在青白江城厢镇发现了西汉至蜀汉时期城墙、壕沟和“新都城”铭文包砖,这无疑是汉置新都县的铁证,但新都是否始置于汉,仍有进一步考证的必要。《汉书》载“正月,羽自立为西楚霸王,王梁、楚九郡,都彭城。背约,更立沛公为汉王,王巴、蜀、汉中四十一县,都南郑”,可知蜀郡不少县应当置于秦。秦并六国一统天下前,已在蜀地统治经营了近百年。秦孝公十二年(前350)商鞅第二次变法“集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县” ,开始在秦国推行县制。秦并巴蜀时,县制已在秦国推行实施30余年,秦帝国在这之后一百余年的对蜀统治中,于蜀地施行早已成熟的县制,应该是较为确定的。文献中也能找到一些零星的记载,“赧王四年(前311),仪与若城成都,周回十二里,高七丈。郫城周回七里,高六丈。临邛城周回六里,高五丈……成都县本治赤里街。若徙置少城内。”“秦惠王遣张仪、司马错定蜀,因筑成都而县之……(郫县)古郫邑也,秦灭蜀后因而县之”。从这些记载中可知,秦定蜀后,张仪、张若先后于蜀郡筑成都、郫、临邛三城并设县,此三县应当是郡内所设的最早一批县。出土文物也能提供有力佐证,如1977年在青川战国中晚期秦墓清理出两件带有“成亭”戳记的漆卮;2016年蒲江飞虎村战国晚期船棺葬M32出土的一件铜矛,其骹面阴刻铭文“成都”二字;2015年至2020年间,为配合成都高新南区新川创新科技园项目建设,共清理各时期墓葬数千座,其中的红花沟战国晚期岩坑墓M358出土一件青铜戈,在戈内部近后缘处阴刻一“郫”字。以上出土文献证实了史料记载的真实性,秦并蜀初期即在蜀郡设县,早期设县可能与驻军防范外敌内乱及开发盐铁矿产等重大迫切事项有关。之后,秦国及时有力地镇压了几任蜀侯的反叛,对蜀地政治控制逐步加强,社会趋于稳定。“戎伯尚强,乃移秦民万家实之”,有力地威慑了当地土著势力并解决了劳动力不足的问题。郡守李冰成功整治水患,有效解决了成都平原西涝东旱的弊病,把原来的灾害地区变成了“天府”粮仓。经过几十年的经营,蜀郡渐得天时、地利、人和之势,相信在这一过程中及之后不长时间内,蜀郡设县当如雨后春笋般不断涌现。新都地理条件优越,域内有湔水、沱江等多条河流贯穿,土地腴沃,宜于农业耕种。2016年在马家战国墓以东10千米的双元村发现了一处东周时期墓地,经过两年的发掘,共清理竖穴土坑墓274座,其中船棺葬132座。该墓地的发现,印证了战国时期此地人丁兴旺。新都又地处蜀地北出金牛道上,交通便利,人员往来频繁。因此新都设县于秦并巴蜀后至秦一统天下期间,应当是较为确定的。任乃强也认为秦已置新都县,其所著《四川州县建置沿革图说》引《华阳国志》“(李冰)导雒通山雒水,或出瀑口,经什邡、郫、别江会新都大渡”,认为新都与什邡和郫县都是李冰经营的水利地区,应当于秦已置县。最新的出土文献为秦置新都县提供了更有力的证据。1983年湖北江陵张家山M247号墓出土竹简1236枚,其中《二年律令·秩律》中罗列秩八百石县名中即有新都,第447简记有“胡、夏阳、彭阳、朐忍、郪、资中、阆中、临邛、新都、武阳、梓潼、涪……秩各八百石”,这批竹简的形成年代不晚于吕后二年(前186),学界认为汉初大多数县级政区是承秦而来,故新都极可能为秦置。2002年湖南龙山里耶古城遗址1号井出土年代为秦王政二十五年(前222)至秦二世二年(前208)间简牍38000余枚,其中第9层第1021简、第1371简经缀和,载有“新都蜀”,此为新都置县于秦的最直接证据。

三、新都治所考

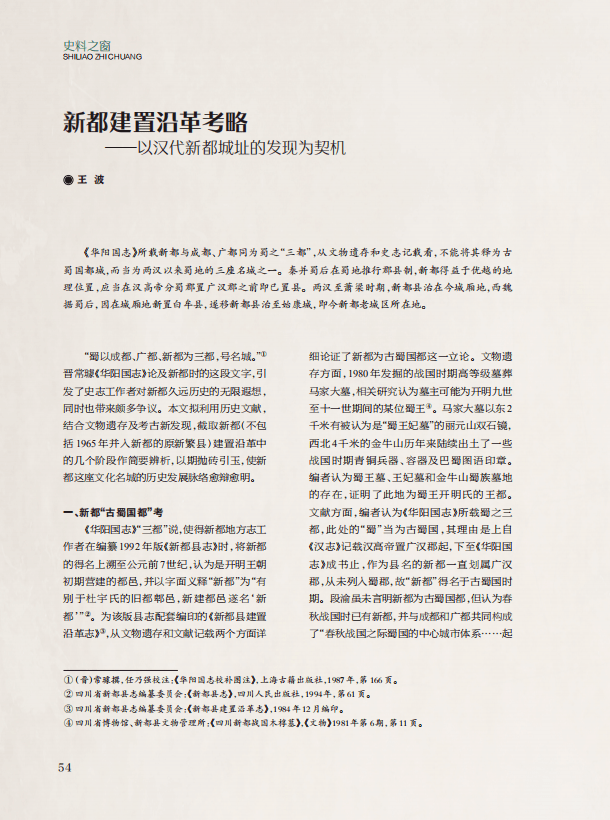

历史上,新都治所经历过由东向西迁移的过程。文献中最早给出线索的是《后汉书·循吏列传》介绍第五访补新都令时,唐李贤注新都曰“新都,县,属蜀郡,故城在今益州新都县东”。宋《舆地纪胜》载“故新都,去金堂县西十五里,在今新都县之东”给出了相对确切的位置。后世方志也有提及,如清嘉庆《新都县治》载“新都故城在今县东二十里”,清道光《新都县志》记“高帝六年(前201)分蜀郡为广汉郡,始以新都属焉,县城在今县东二里” 。新都县治究竟于何时从东迁到西,宋《太平寰宇记》有记“(新都)本汉旧县,属广汉郡。后置新都郡,故城在今县东,太康中又为县,隋移于此治”。《新都县建制沿革志》进一步将徙治时间确定到隋改新都为兴乐的开皇十八年(598),但未给出明确依据。要厘清新都县徙治情况,需要辨析清楚“旧治(故城)”位置、“现治”位置、徙治时间、徙治原因等几个方面的情况。若前文所述新都县始置于战国晚期至秦的推论成立,则此一阶段新都县治位置、是否筑城等情况由于目前缺少考古和文献材料参考,尚不具备展开讨论的条件。2021年于城厢镇发现的新都城址,索德浩、杨洋通过对发掘资料的分析,认为城墙修建于西汉早期,东汉晚期至蜀汉时期曾经过大规模的加筑。推测新都城平面大致呈长方形,周长约2000—3000米。城墙外有壕沟,城内有完善的水利系统,设置有官署、亭等管理机构,城内西部近城墙处分布有手工业作坊等。西晋时期六郡流民入川,战乱频起,新都城渐废弃不用。

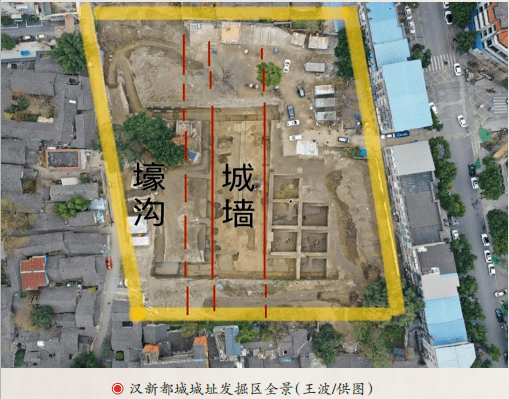

如果城厢汉新都城能确定为文献所载的“故城”,那么所指的“今县”位置是现新都区政府所在的新都老城区吗?查相关志书,最早较为详细记载新都县治位置的唐《元和郡县志》载“(新都县)南至(成都)府四十八里……丽元山在县北八里……诸葛八阵在县北十九里”。之后的宋《元丰九域志》载“新都,府北四十五里……有繁阳山、赤岸山、毗桥水”。通过对新都县与成都府的相对位置和距离,以及一些具有地标意义的古迹与县治的位置和距离进行判断,可以确定至迟自唐代以来,新都县治就在现新都区政府所在地的新都老城区,千余年来未发生过变动。那么新都县是何时因何原因从位于现城厢镇的“故城”徙治到位于现新都老城区的“今治”呢?真如《太平寰宇记》所言“隋移于此治”?查《隋志》,蜀郡所辖十三县中并无新都,只在介绍成都县沿革时论及“又有新都县,梁置始康郡,西魏废始康郡……(开皇)十八年改新都曰兴乐,大业初置蜀郡省兴乐入焉”。此段记述中首见始康郡与新都产生联系,弄清楚这段历史,或许可以找到打开新都县治徙治时间及原因的钥匙。明清两代志书论及始康郡和新都时,与《隋志》记述大体一致,但也有细微差别。如明《新修成都府志》载“新都县……梁置始康郡,西魏郡废”与《隋志》完全一致。清《四川通志》则有两种提法,介绍成都府沿革时提为“安帝初以秦雍流民置始康郡,寄治成都……梁移始康郡于新都”,记述新都县建制时提为“新都县……梁改为始康郡,西魏郡废”。清《新都县志》记有“改新都为始康郡,郡治始康县,郡城在今县南二里,西魏废”。以上几则记载均提及梁代于新都地置始康郡,西魏郡废,最大的区别在于“移始康郡于新都”和“改新都为始康郡”,前者可理解为分新都地移置始康郡,作为侨郡的始康郡与新都县分原地而治之,后者则为始康取新都而代之,即废新都县,由移置而来的始康郡管理原新都所辖区域。萧梁时期将寄治于成都的始康郡移治于新都地,应当是在推行“土断之法”使侨郡县逐渐实土化这一背景下发生的,当不会出现再寄治于新都这第三种可能。何种情形更接近于历史的真相?明《新修成都府志》里的一段记载提供了线索。“魏恭帝元年(554)……省新都入广汉,复置新都郡”,此句虽寥寥几字,却蕴含了极其重要的历史信息。魏恭帝元年省新都入广汉,可证在这一年之前存在新都县,那么梁代始康郡和新都县并存,也就不存在“改新都为始康郡”。为何要在这一年省“新都入广汉”?是因为这一时期,武陵王萧纪与湘东王萧绎为争夺帝位而剑拔弩张时,宇文泰的西魏政权乘虚而入,迅速夺取了巴蜀地区,《金堂县志》载“废帝二年(553)梁、益诸州俱入魏,遂于金水戍置金渊郡,领金渊、白牟二县”,而“白牟县故城,即今县治。隋志西魏置,后周废入金渊”,指明白牟县治即为今城厢镇所在地,也即汉新都城所在地。如果新都县治所从汉代一直到西魏伐蜀前没有发生过变动,那么“省新都入广汉”在其治所置白牟县也就顺理成章了。省新都后不久“复置新都郡”这一提法颇值得推敲,自“泰始三年(267),分益州,立梁州于汉中,改汉寿为晋寿。又分广汉置新都郡”到“太康六年(285)九月,罢新都郡并广汉郡”,除西晋初年近20年的短暂时间内曾设新都郡外,不见其他时代有设新都郡的记载。此处成都府志所提,西魏在新都县治地设白牟县,并省新都入广汉不久,又恢复新都建置并将行政级别提升至郡一级,似乎很是令人费解。但如果我们将复置新都与废除始康联系起来,一切就显得合情合理。首先是时间,始康郡废于西魏,复置新都为西魏恭帝时期,其次废除的始康是郡级,复置的新都也同为郡级。时间上衔接紧密,行政级别上对等,我们完全有理由推定,西魏恭帝时期,废除了梁代从成都移置而来的侨郡始康郡,并在始康郡治所在地复置新都郡。只是这个新都郡存续的时间并不长,很快又恢复为新都县治。再回过头来看始康郡治所在的始康城位置何在,明清志书有记“始康城,新都县南二里”“(始康郡)郡治始康县,郡城在今县南二里”。始康城位于明、清新都县城南二里,当与县城相去不远,以至于清嘉庆二十年新都知县杨道南为新镌之《新都县志》作序时,通篇以始康指代新都。新都县城以东2千米曾有一座正因寺,佛寺历史悠久、规模宏大,被誉为“蜀郡最上禅林,新邑无双梵宇”,该寺旧藏一通千佛碑,碑侧铭刻有“梁大同六年(540)造立千佛碑”,著名建筑学家梁思成先生评价此碑“惟南朝造像碑,稀如星凤,获此足弥其阙”,这通碑当为始康郡移治新都后随迁的北方僧人于此地营建佛寺所留存的遗物。综上,两汉至萧梁期间,新都县治在今城厢镇所在地,西魏废新都县入广汉郡,于治地置白牟县,旋复新都,将其治所移至西南向的始康旧城,即今新都区政府所在的新都老城区。

四 、余论

对于县一级行政区域建置沿革的考证,可资利用的史志资料相对有限。各时期总志对于州郡之属县大多记录甚简略,而本地县志则多为晚清民国时期的版本,相对单一,缺乏互证材料,错漏之处在所难免,使用时要多加斟酌。近年来,各地配合建设工程的地下文物勘探和考古发掘工作开展得如火如荼,重要发现屡有问世,对解决很多史志问题大有裨益。例如2002年新都三河廖家坡一东汉崖墓墓门题刻清楚介绍了墓主人姓名、祖籍地、卒年、造墓及下葬年代、墓葬所处位置等重要信息⑦,这些对于秦汉时期人口迁徙、移民分布情况、东汉时期新都地望等多个方面的研究都极具价值。因此,在研究地方史志时,应当尽量避免据书考地的单一模式,需要对考古新发现保持足够敏感并善加利用。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:王 波(新都博物馆副研究馆员)