【历史文化】敲黑板,划重点!这些中高考语文试题方志里有答案!

编者按

没有中华五千年文明,就没有我们今天的成功道路。党的十八大以来,习近平总书记多次调研传统文化保护传承,阐述弘扬优秀传统文化、保护历史文化遗产、坚定文化自信的重要性。“要坚定文化自信、担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。”在文化传承发展座谈会上,习近平总书记发出新时代建设中华民族现代文明的伟大号召。“益,古大都会也。有江山之雄,有文物之盛。”习近平总书记在成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式欢迎宴会上的致辞中,引经据典隆重介绍成都。

国家之魂,文以化之,文以铸之。涵育文化自信,当从娃娃抓起。今年,教育部印发《关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确,发展社会主义先进文化、弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化。《意见》提出要遵循“因地制宜,体现特色”的基本原则,结合实际,充分挖掘当地自然、社会、人文、科技资源,构建主题内容、呈现形式和实施方式等各具特色的课程,发挥独特育人价值。

作为“一方之全史”的地方志,其所载的地方历史与现状,不仅是优秀传统文化的重要集成性展示平台,更是挖掘当地自然风貌、区域经济、特色文化等资源的重要宝库。充分利用地方志资源,对于增强教育课程对地方的适应性具有重要意义。值此开学之际,让我们跟随成都市教科院专家学者一起走近“中学教育中的成都方志文化”,共同认识家乡,丰富体验,拓宽视野,在赓续不断的修志传统中,坚定文化自信。

今天,我们推出首篇文章《事关中高考!快来看看近年来中高考试题中,地方志元素的“惊艳亮相”》。

事关中高考!

快来看看近年来中高考试题中,

地方志元素的“惊艳亮相”

杨凌峰

2022年颁布的《义务教育语文课程标准》将“文化自信”置于语文学科素养的首位,其内涵包括“认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心”“关注和参与当代文化生活”。其中“当代文化参与”学习任务群对学习者提出的要求是:

关注当代文化生活,开展社区文化调查,搜集整理材料,对社区的文化生活方式、风俗习惯、思想观念、生活演变等进行分析讨论,增强弘扬社会主义核心价值观的自觉性。

地方志是“一方之全史”是“一地之百科全书”,其所载的地方历史与现状,正是“当代文化生活”的重要集成性展示平台,经过充分的挖掘、开发,可以构成重要的学习资源和命题来源。

《成都市志》

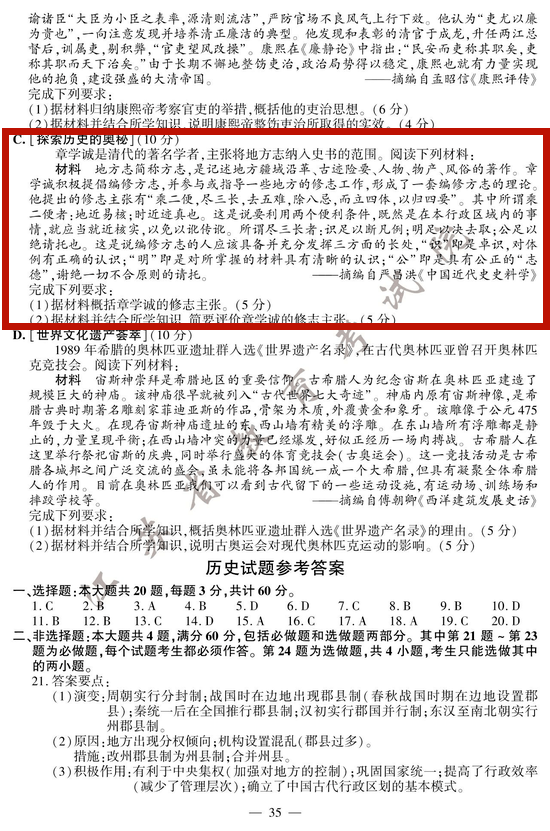

2020年江苏省高考历史试题选用了严昌洪教授《中国近代史史料学》中,介绍清代著名史学家、方志学家、目录学家,被公认为中国古代方志学的创立者章学诚先生方志理论的文字,作为命题材料。

图片来源:新浪教育微博

2020年、2021年,成都中考语文试题两次使用成都地方志中的文本作为命题材料。其中,2020年B卷文言文阅读部分,使用的是明代《天启新修成都府志》中收录的杨廷和《重修杜工部草堂记》一文:(上下滑动查看)

成都草堂,唐杜工部旧居之地也。堂屡废矣,辄新之者,重其人也。今日之举,则巡抚都御史钟公蕃倡其议。既成,成都府同知吴君廷举以书与图来属予记之。

盖翘然而起,临于官道者为门。门之后为祠,祠后为书院。引水为流,桥其上,以通往来。于其前门焉,榜曰“浣花深处”。进于是,则草堂也。堂之左右,亦各为屋,缭以周垣。其东为池,引桥下之水注其中,菱莲交加,鱼鸟上下相乐也。名花时果,杂植垣内。其外则树以桤、柳,象子美之旧也。经始于弘治庚申之春,落成于其年之秋,财不费而功侈,民不劳而事集。

夫世称子美者,概以为诗人。愚以为诗道极于子美,而子美重于人者,不独诗也。唐文章之士千百人,而祠于后者,仅可指数。子美之草堂,人皆知之,是独以其诗哉?蜀自先秦以来,数千年间,通祭祀者才数人。若秦之李冰,汉之文翁、孔明,皆以功德流远。而子美徒以羁旅困穷之人,轩然与之并,是诚不独以其诗也。盖子美之为人,孝友忠信,大节俱备,读其诗,考其素履,一一可见。志其墓者,不过称之为文先生耳。於乎!此何足以知子美哉?不知于当时,而知于后世,一世之短,百世之长,子美之名若草堂,虽与天壤俱存可也。今日诸公之举,尊贤厉俗,其于风教岂曰小补之哉!(选自《天启新修成都府志》卷四十三,有删节)

蒲孝荣先生在《中国地方志集成·四川府县志辑》序言中将《天启新修成都府志》列为“优志”。本文选自其中的《艺文志》部分,作者是杨廷和,也就是大学者杨慎的父亲,新都人,十九岁时中进士,先后拜东阁大学士、少傅兼太子太傅、谨身殿大学士。正德年间继李东阳为首辅,后世赞其“诛大奸,决大策,扶危定倾,功在社稷”。本文记载的是明孝宗弘治年间重修成都杜甫草堂的过程,并以“不知于当时,而知于后世,一世之短,百世之长”对诗圣杜甫作了历史性评价。从方志的角度而言,此文内容涉及成都名胜和成都历史文化名人,且体现了文化传统的延续过程,而作者本人更是成都本土的文化名人,可谓“四难并”,有助于学生感知成都文化的源远流长,增强对家乡文化的自豪感。

2021年B卷诗歌鉴赏文本,清代诗人彭懋琪的《锦城竹枝词四首(其三)》,选自《同治重修成都县志》:

百花潭对百花庄,小小朱楼隐绿杨。

听得门前花担过,隔帘呼买夜来香。

(选自《同治重修成都县志》卷十一)

这首小诗为竹枝词形式,具有民间风味,而不失含蓄隽永。其中出现了成都地名“百花潭”,“呼买夜来香”的场景特写,更展现了成都闲适的市井生活风貌,读来很有亲切感。

2020年成都市中考语文试卷B卷 图片来源:成都市教育考试院

除直接引用地方志资料作为命题材料外,近年来,成都中考语文试题出现了大量以地方文化为背景的材料。比如,两次使用《全蜀艺文志》中关于成都的文章,作为B卷文言文阅读文本。值得一提的是,《全蜀艺文志》的编者正是杨慎。他于明武宗正德六年(1511年)状元及第,授官翰林院修撰,参与编修《武宗实录》,博通文史,深于考据,于经史诗文之学发明极多,蔚为有明一代最有学问的学者。此书是一部有关四川的诗文选集,共收有名氏的作者630人,诗文1873篇,相当于地方志中《艺文志》的性质。

2019年选用的是《全蜀艺文志》卷三十三所收宋人刘光祖的《万里桥记》。万里桥是成都历史上著名的古桥,原址在今南门大桥所在地。三国时,蜀汉丞相诸葛亮曾在此设宴送费祎出使东吴,费祎叹曰:“万里之行,始于此桥。”该桥由此而得名。历代大诗人在此处留下佳句,杜甫有:“西山白雪三城戍,南浦清江万里桥。”张籍有:“万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿?”刘禹锡有:“凭寄狂夫书一纸,家住成都万里桥。”薛涛有:“万里桥头独越吟,知凭文字写愁心。”陆游有:“万里桥边带夕阳,隔江渔市似清湘。”《万里桥记》一文发怀古之幽情,以桥借题发挥,追摹诸葛亮“用法而人不怨,任政而主不疑”的道德勋庸。

成都万里桥( 弗瑞兹·魏司 摄)

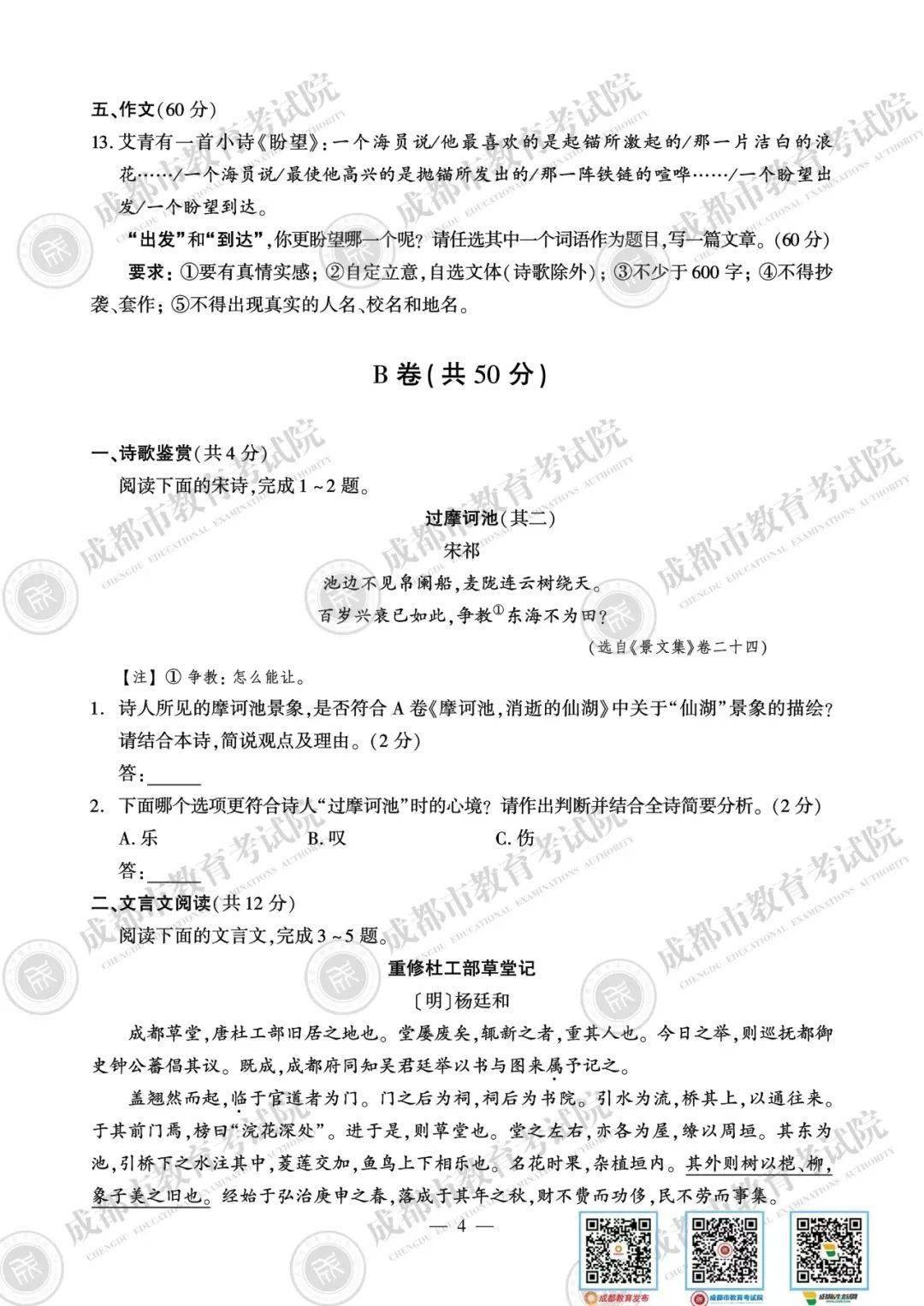

2021年选用的是《全蜀艺文志》同卷所收宋人席益的《淘渠记》,文中记述的是两任成都地方官解决城市内涝问题的过程,凝结着古人城市治理的智慧。

后三十年,益忝世官,以春末视事。夏暴雨,城中渠湮,无所钟泄。城外堤防亦久废,江水夜泛西门,入城中。两水合,汹涌成涛濑,居人趋高阜地。又春夏之交大疫,居人多死,众谓污秽熏蒸之咎。嗣岁春首,修戊子之令,邦人知畴昔便利,无异辞。且补筑大西门外堤,引江水入城,而作三斗门以节之。旧有汙池,积水日深大,行人不戒,误蹈犯,岁有死者。凿此池,挹池之盈,以汇入大渠,筑短垣以护池岸,兹患遂弭。是岁,疫疠不作,夏秋雨过,道无涂潦,邦人滋喜。(席益《淘渠记》节选)

席益既是讲述者,也是当事者。“通达沟渎,毋有障塞,此长民之所当务也”,其中地方官员的担当精神、责任意识至今尚不过时。

2021年成都市中考语文试卷引用《淘渠记》 图片来源:成都市教育考试院

除此,还有不少命题文本或者话题具备“方志元素”。

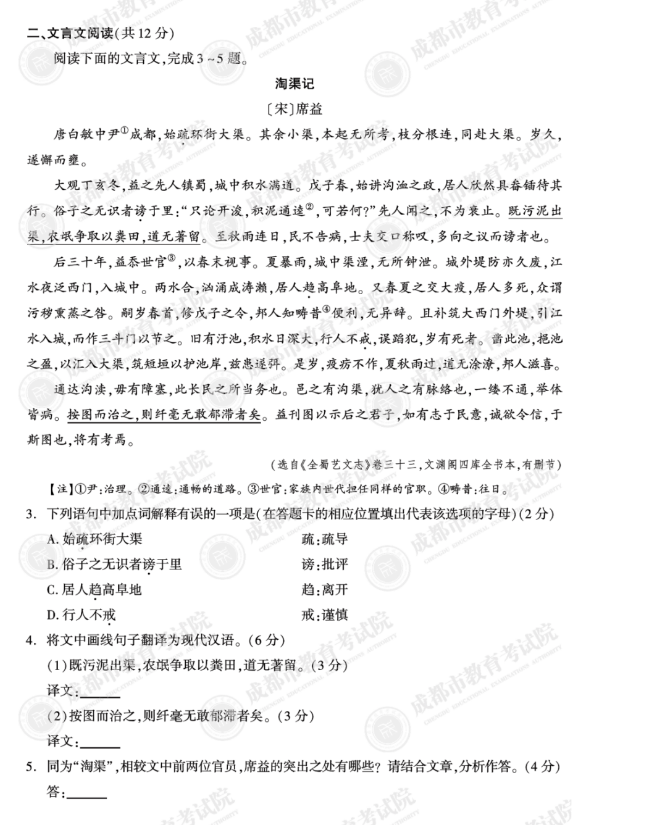

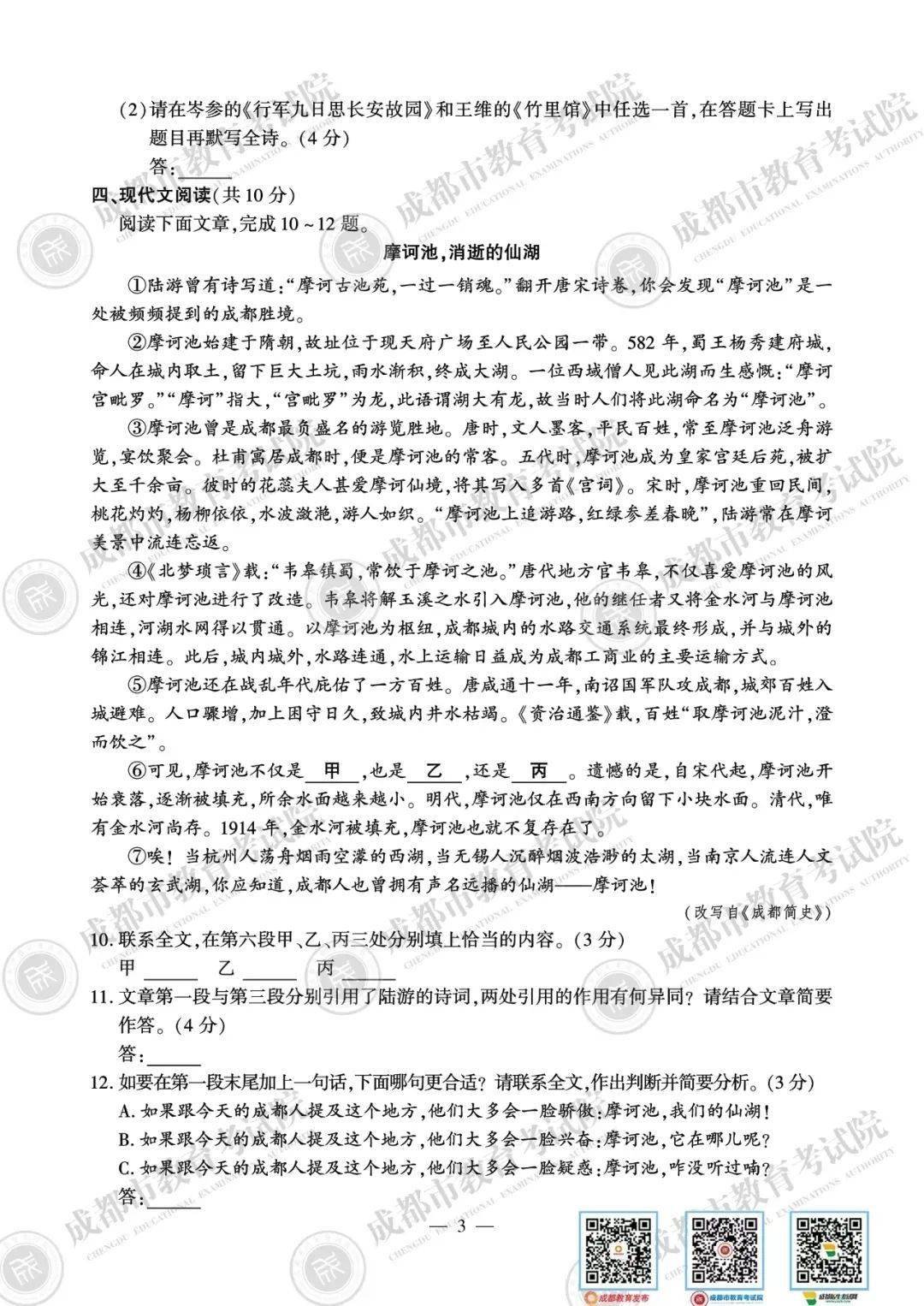

2020年A卷现代文阅读、B卷诗歌鉴赏文本都涉及摩诃池,向考生和市民展现了这一唐宋时代成都名胜的风姿;2022年B卷现代文阅读选用了作家肖复兴的《桂湖》,展现了这片“川西第一湖”的自然和人文之美;2023年A卷现代文阅读部分,以《百年风流华西坝》《叩问华西坝》双文本组合的形式,回溯了百年华西坝的历史沿革、文化传承……

2020年成都市中考语文试卷A卷 图片来源:成都市教育考试院

作者介绍

杨凌峰

成都树德中学语文教师、课程与发展中心副主任,成都市高中语文学科中心组成员,成都市教育学会教师教育专委会常务理事。

本文经成都市教育科学研究院

传统文化教研室教研员薛涓审核

【参考文献】

1.《中国地方志集成·四川府县志辑》,巴蜀书社,1992.8

2.叶瑛《文史通义校注》,中华书局,2014.7

3.李怡《现代四川文学的巴蜀文化阐释》,湖南教育出版社,1995.8

4.阿来《草木的理想国:成都物候记》,江苏人民出版社,2012.3

5.中华人民共和国教育部《义务教育语文课程标准》,北京师范大学出版社,2022.4

6.中华人民共和国教育部《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社,2020.5

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杨凌峰(成都树德中学语文教师,成都市高中语文学科中心组成员)

供稿:成都市地方志编纂委员会办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册