【历史文化】跟着总书记看蜀道丨穿越蜀道,邂逅南充,遇见西华师大

穿越蜀道 邂逅南充

遇见西华师大

杨晓江 龚 莉

盛夏时节,青山叠翠,蝉鸣阵阵。7月25日下午,习近平总书记来到广元市剑阁县翠云廊考察。西华师范大学历史学教授、蜀道文化研究院院长蔡东洲承担讲解工作。

7月25日下午,习近平总书记在四川省广元市考察了翠云廊古蜀道

西华师范大学坐落在历史悠久、文化厚重的南充,已有77年办学历史。77年来,西华师范大学与南充共成长,谱写了校地合作的动人乐章。立足南充,放眼川东北,走向全国,西华师范大学在生态学、天文学、中国语言文学等多个学科领域取得突出成就、广受赞誉。近年来,该校历史文化学院的专家学者集中对蜀道进行探

探寻研究,取得了一些重要成果,为推动蜀道的保护和利用提供了科学支撑。

7月28日,记者来到西华师范大学,听蔡东洲讲述古蜀道和人文南充的故事。

提起蜀道,人们马上会想起唐代诗人李白的名句“蜀道之难,难于上青天”!这句诗无疑是千百年来对蜀道最生动贴切的表述,险峻也成了蜀道留给世人最突出的印象。其实,蜀道不仅以险峻著称,它还是中国古代一条凝聚着物质文明和精神文化的景观大道,是人类至今保存最早的大型交通遗存之一,其沿线遗存及相关文化现象具有珍贵的遗产价值。

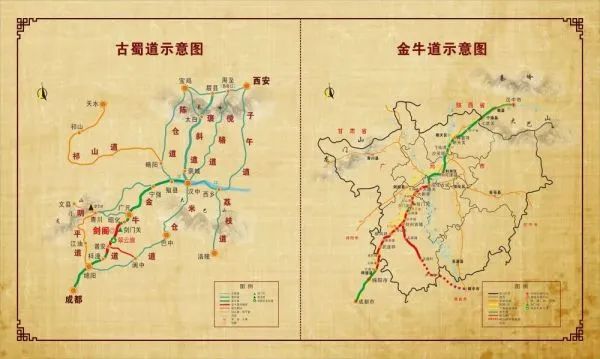

翠云廊现场展示的古蜀道和金牛道示意图

一条千年蜀道,闪烁着辉煌的中华文明之光。

“古蜀道,顾名思义即古代出川入蜀的交通通道。历史上,人们通常所说古蜀道,是指经四川川北往返于陕西秦川的交通通道。”蔡东洲告诉记者,作为穿越秦巴山地、分合多变的道路体系,蜀道不同路段或分支被称为子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道、荔枝道、金牛道等。

“一条古蜀道,半部华夏史。”蔡东洲说,蜀道的历史可以追溯到先秦时期。秦并巴蜀时,古蜀道中最重要的金牛道正式开通。李白诗中所写的,正是古蜀道金牛道这一段。

“蜀道上承载着丰厚的历史文化积淀,也是历史文化研究的富矿。”蔡东洲介绍,在西华师范大学,有一批专家学者长期从事蜀道研究,形成了一批学术论文,出版了《蜀道行纪类编》(46册),成立了西华师范大学蜀道文化研究院,取得了一定的研究成果。

西华师范大学历史学教授、蜀道文化研究院院长蔡东洲(总台央视记者 贾林拍 摄)

1993年,蔡东洲与研究者龙显昭、李纯蛟等人一起出版了《三国文化历史走向》一书。如果从那时算起,他研究蜀道已经有30年。

“集中研究蜀道要从2017年开始,我和研究团队先后走遍了阴平道、荔枝道、金牛道、米仓道、褒斜道上所有有历史遗迹、遗存的地方。”蔡东洲说,通过两年时间的调查研究,形成了蜀道考古调查报告,为蜀道申报世界文化遗产提供了科学而充分的学术支撑。

蜀道研究是一个庞大的课题,蜀道上的三国文化、古城堡、风土人情等都值得调查研究。蔡东洲表示,接下来研究团队将从考古调查、文献整理、专题研究三个方面着手开展研究,为蜀道的保护和利用提供科学支撑,让蜀道能更好地带动沿线百姓致富增收,同时促进其文化的传承。

蔡东洲所任教的历史文化学院,是西华师范大学重点建设单位,前身为成立于1949年的私立川北大学哲史系和私立川北文学院历史系。学院自创建以来,现代墨学翘楚伍非百、史学名家张静虚、吴景贤、赵吕甫等曾先后执教于此,培养毕业生万余名。

西华师范大学历史文化学院

长期以来,立足川东北这片沃土,历史文化学院发挥地区优势,确立了7大特色优势研究方向:南部县衙档案整理与研究、川陕革命根据地与川北行署研究、巴蜀古城寨研究、蜀道研究、革命文物与地方文化研究等。

2011年10月,西华师范大学历史文化学院教授吴佩林作为首席专家,领衔成功申报国家社科基金重大项目《清代南部县衙档案整理与研究》,10余位老师以及50余名学生全心投入这项研究工作,取得了丰硕成果:入选国家社科基金项目近10项,2项成果入选《国家哲学社会科学成果文库》,出版辑刊《地方档案与文献研究》多辑,完成“清代南部县衙档案展览馆”“川北道署”等地方服务项目。

位于阆中古城内的川北道署(张晓东 摄)

2014年底,项目课题组承接阆中《川北道署展陈内容策划方案》,对川北道署设置、演变、终结以及空间布局和数十位明清道员的履任情况深入探究,最终形成深入浅出、图文并茂的《川北道署展陈内容策划方案》,通过鉴定后付诸实施,成为清代南部县衙档案研究成果服务地方的“代表作”。

巴蜀古城堡调查研究也是历史文化学院特色研究方向之一。2013年初,西华师范大学组建了国内首个专门调查研究古代山城寨堡的专业学术机构——四川古城堡文化研究中心。在李健、蔡东洲、蒋晓春等研究者的积极推动下,与广安前锋区、南充蓬安县、重庆合川区等开展合作,对川、渝、陕南、甘南、黔北、桂北等地区现存的50余座宋元山城及大量明清寨堡进行了持续的考古调查和科学研究,取得重大成果,并强有力地推动了川渝地区古城堡遗址的宣传推介、科学研究和保护利用。

江湖有传,在四川,人人都有一只大熊猫——这当然是“戏言”。四川没有人手一只“滚滚”,不过,四川确实有一所位于南充的“熊猫大学”——西华师范大学。

西华师范大学

创建于1946年的西华师范大学,学科优势突出,现有82个本科专业,有文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等10个学科门类。办学77年来,为社会培养了众多以中国科学院院士、国家杰出青年、长江学者、名优校长、特级教师为代表的各类优秀人才,被誉为“读书的好地方、选才的好去处”。

西华师范大学大熊猫研究始于20世纪70年代,以胡锦矗、秦自生教授为代表的专家学者开始了大熊猫研究,并取得一系列世界瞩目的成就,西华师范大学也因此享有“熊猫大学”的美誉。

被称为“大熊猫之父”的胡锦矗

作为“大熊猫之父”,胡锦矗教授第一次调查出中国野生大熊猫的数量,他发明的通过大熊猫粪便分析大熊猫数量的“胡氏方法”沿用至今;他还建立了世界上首个大熊猫野外生态观察站“五一棚”,出版了世界上第一部关于野生大熊猫生态研究的学术专著……成就连连,荣誉赫赫,被誉为“保护国宝的国宝”。

两千多年前,南充阆中人落下闳醉心天象,在家乡的蟠龙山建立中国最早的民间观星台,改制了观测仪器浑仪,其后被汉武帝征召,创制《太初历》,是中国古代一部比较完整的历法。

西华师范大学邓李才(右)和杨帆(左)在选址点的地面进行第一次实验

两千多年后,一批追星星的人从古老的巴蜀大地再次出发,再一次改写了天文史:西华师范大学邓李才教授领衔的冷湖地区光学天文台选址团队发现青海冷湖地区国际一流光学天文观测新台址,研究成果发布于2021年8月18日的Nature主刊上。这一重大发现,彻底打破了长期制约我国光学天文观测发展的瓶颈,也让世界天文观测者的目光,聚焦到东半球的中国。

脚踏实地,所以能于山林中守卫国宝;志存高远,所以能在星海下向天图强。77年来,西华师范大学形成了“勤奋、求实、敬业、创新”的校训精神,一代代西华师大人上下求索,在平凡的生活中书写伟大的传奇。

西华师范大学所呈现出来的书卷气息,根植于南充流淌了2200多年的文化基因。

南充是一座崇文重教的城市,这里三国文化、丝绸文化、红色文化、春节文化、生态文化交融生辉,川北大木偶、川北灯戏、川北剪纸、川北皮影饮誉中外,孕育了辞赋大家司马相如、史学大家陈寿、天文历法巨匠落下闳和忠义大将军纪信等众多历史名人。

相如故城

司马相如出生于蓬安,少时好读书,慕前贤蔺相如之勇毅,遂改名司马相如。汉武帝元光六年,司马相如官至中郎将出使西南夷,成为打通南方丝绸之路的先驱。

司马相如的故乡就是桑蚕之乡。据《华阳国志》记载,南充早在三千年前的巴子国时已盛产桑蚕,周王朝时,南充丝绸成为贡品;秦汉时期,丝绸业一跃成为南充的经济支柱;到汉唐时期,民间栽桑养蚕更为普遍;在唐宋时期,有绸、绫、绵、绢、丝等10多种产品被定为朝廷常贡。因此,南充素有“巴蜀人文胜地,秦汉丝锦名邦”的美称。

阆中古城

“天上取样人间织,满城皆闻机杼声。”这是古人的心声。在1000多年前,诗圣杜甫慕“阆苑仙境”的盛名来到南充阆中,用文人独特的审美观,为这座千年古城留下了动人诗篇。“阆中胜事可肠断,阆州城南天下稀。”如今成了人们熟悉的阆中古城宣传语。

为阆中古城代言的,还有张飞。公元214年,刘备自领益州牧,命张飞为巴西郡太守,进驻蜀地川北重镇阆中。乃文乃武的张飞保境安民,拓路植树,奖励农桑,惩治不法,不仅以武功威宣剑阁,而且以赫赫政绩泽被巴西(因地处巴郡以西而得名,治所在今天的阆中市)。

西山万卷楼

张飞的故事被南充人陈寿写进了《三国志》。今天,我们之所以能拥有如此精彩的三国文化,应该感谢陈寿。是他,以一己之力钩沉史迹,凭借一部《三国志》书写时代风云,为后人留下了解和研究三国政治、经济、文化和人物的信史,开启了三国文化之源头。

登上顺庆区西山万卷楼,在陈寿著书立说之地,抚今追昔,聆听到的是南充这座历史文化名城的千年回响。

南充,从历史的深处走来,一路芬芳,风华正茂。

既然选择了远方

只顾风雨兼程

——记西华师范大学历史学教授、蜀道文化研究院院长蔡东洲

从巴中到南充,从少年到中年,再到头发花白,蔡东洲如一根迁移的树苗,扎根于此。吸收阳光雨露,汲取日月风华,成为一棵参天大树,枝繁叶茂,郁郁苍苍,育得桃李满天下。

蔡东洲主要从事中国历史的教学与研究。从20世纪90年代开始,他研究成果不断:1991年与学友完成《中国十大名道》,1993年又同龙显昭、李纯蛟一起出版了《三国文化历史走向》,1996年与胡昭曦一起出版了《宋理宗 宋度宗》,1999年独立完成了专著《宋代阆州陈氏研究》,2001年与文廷海教授一起出版了《关羽崇拜研究》,2004年又出版了《安丙研究》。其中,《清代南部县衙档案研究》等8项成果荣获四川省人民政府社会科学优秀成果奖,1项成果入选《国家哲学社会科学成果文库》。

西华师范大学历史学教授、蜀道文化研究院院长蔡东洲(李向雨 摄)

一段段文字,一本本著作,都蕴含了蔡东洲的心血与汗水。在蔡东洲的学术研究中,不仅有文献研究,还有实地考察。蔡东洲自豪地说,他的足迹遍及了四川的绝大多数市县。在多次科学考察中,有两次行程令蔡东洲记忆犹新。

一次是去达州渠县礼义城。为探寻古迹,蔡东洲同考察小组前往礼义城旧址,不料途中下起了大雨。蔡东洲一行不甘无功而返,于是冒雨上山,在雨中造访了礼义城,还留下了一行人的赤脚合影。

另一次去达州开江峨城山。山势陡峭、行路艰难,蔡东洲等人顶着烈日,穿过茫茫竹林,人员走散,最后只剩下他与另外一人成功登顶。下山后,蔡东洲的衣服已经能拧出水来,累得精疲力尽。

“既然选择了远方,便只顾风雨兼程。”面对艰难,蔡东洲说,“搞研究这一行,若是没有一个‘倔脾气’,怎么会有收获?”

蔡东洲给记者展示了一张照片,那是他59岁时攀登猿猱道的场景,“现在过了60岁,工作人员不允许攀登了。”

近些年,在三国历史文化、巴蜀山城寨堡、清代南部县衙档案、川陕革命根据地的调查或研究等领域,都能看到蔡东洲的身影。在阆中川北道署、蓬安相如故城、华蓥安丙公园皛然殿、乐西抗战公路纪念馆等地,都可以看到蔡东洲研究成果的运用。

蔡东洲简介

西华师范大学历史学教授、蜀道文化研究院院长蔡东洲

蔡东洲,巴中市平昌人,西华师范大学历史学教授,四川省教学名师,四川省学术和技术带头人,四川省落下闳研究会会长,西华师范大学蜀道文化研究院院长。 1981年9月,蔡东洲以优异成绩进入原南充师范学院历史教育专业。1988年硕士毕业后,蔡东洲留校任教。

来源:《南充日报》2023年7月31日第3版

作者:南充日报社全媒体记者 杨晓江 见习记者 龚莉