【历史文化】国家蜀道重大项目首席专家马强谈蜀道

国家蜀道重大项目

首席专家马强谈蜀道

田雨欣

近日,习近平主席视察了四川蜀道剑阁翠云廊,返京途中又视察了蜀道枢纽城市陕西汉中,并观看汉台博物馆展览的栈道模型,询问了褒斜栈道的情况,引发国人对蜀道的热切关注。作为国家社科基金蜀道重大项目首席专家,西南大学马强教授在答媒体记者问时,就国人们关心的蜀道几个问题作以简要解答。

一、何谓蜀道?

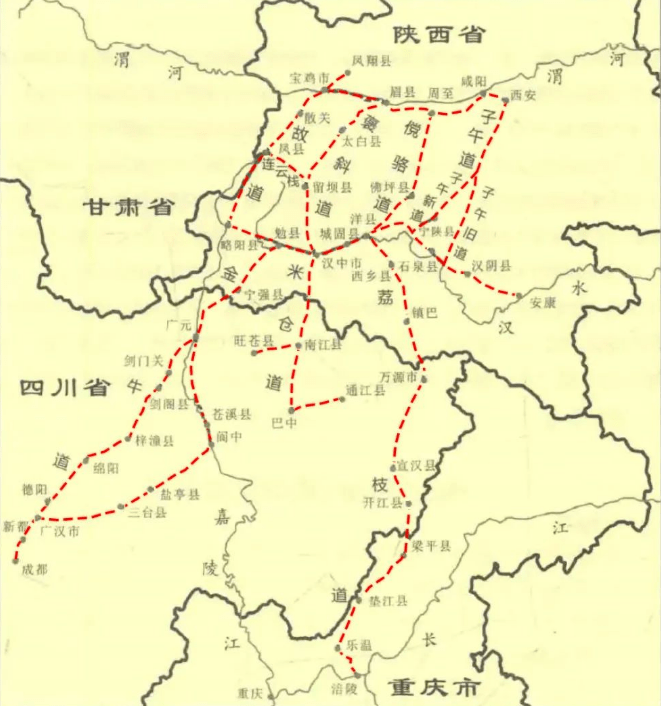

传统意义上的蜀道,指从周秦汉唐国都长安(今陕西西安)翻越秦岭、大巴山,经汉中盆地通往成都平原的古道交通网络。其中,蜀道秦岭段主要有故道(陈仓嘉陵道)、褒斜道(唐宋改道后在明清时期又称“连云栈道”)、傥骆道(又称骆谷道)、子午道与阴平道;经汉中盆地大巴山的古道主要是金牛道、米仓道与荔枝道,号称“北五南三”。因蜀道许多地段蜿蜒于秦巴山地的河谷险峡之中,须伐木架栈行走,故蜀道在明清诗人笔下又俗称“栈道”。栈道是战国时期就出现的一个地理语汇,就是指秦岭、大巴山之间的蜀道。

位于古蜀道上的剑门关鸟道(图片来源:视觉中国)

二、蜀道是如何开凿出来的?

蜀道最早通行的是故道(陈仓嘉陵道),绝大部分地段是在先民沿着嘉陵江河谷自然踩踏基础上形成的,也就是王国维认为青铜器铭文《散氏盘》中的“周道”,至少在商周之际已经通行,故道迂回偏远,但基本上可以沿河谷地行走,交通成本较小。但蜀道的褒斜道、傥骆道、子午道、金牛道诸多地段,须经过险江峡谷,无路可行,于是先民们发明了架设“栈道”这一交通形式,即在临江石壁上开凿栈孔,插木为梁,立水为柱,架设桥阁以通行,即三国蜀汉丞相诸葛亮与其兄诸葛瑾通信中所说:“其阁梁一头入山腹,其一头立柱于水中”。当然这只是栈道的一种主要形制,其他栈道还有千梁无柱式、老虎嘴式(凹陷式)等。东汉初期,朝廷诏令拓展褒斜道,东汉时还在位于褒斜道南端出口之地开凿了一个人工山体隧道“石门”,据学者研究,系世界史上第一个人工开凿的山体隧道。“石门”东西两壁,镌刻有自东汉至明清历代大量题刻,其中著名的汉隶《石门颂》、魏碑《石门铭》就在石门摩崖石刻之中。据史志记载,这一隧道是采用“火焚水激”的办法开凿而成,即用木柴将山石烧红,再泼上冷水致使岩石炸裂,再开山凿洞。但秦汉三国时期的这种“栈道”近水架设,一旦山洪暴发,很容易被洪水冲毁,大致从元代开始,栈道修建有所变化,某些路段由插柱架桥的“栈道”改为以土石为主的“碥道”,即在山上开挖土石成道,盘山而上。因为避开洪水冲毁而将“碥道”盘旋升高,有的路段甚至高至山顶,因此险峻程度相较之秦汉三国栈道有过之而无不及。

三、蜀道的历史作用

蜀道是中国古代沟通中原与西南地区的交通大动脉,对于王朝中央统治西南地区有重要的政治、军事、经济意义。在中华民族共同体形成过程中及其在国家反分裂、捍卫国家统一进程中,蜀道也曾发挥过十分重要的历史作用。如清代乾隆年间平定大小金川叛乱战争中,清廷曾多次下诏维护川陕蜀道交通畅通,以保证运送粮草军饷运输。在清代,蜀道还是内地通往川藏的交通要道,中央使臣入藏及其西藏宗教领袖达赖、班禅等去北京觐见清帝,都要取道蜀道一线行进,蜀道在维系西藏与中央王朝的关系方面同样有重要的交通意义。雍正十二年,果亲王爱新觉罗·允礼护送达赖喇嘛归藏即取道陕川蜀道过川入藏,著有《奉使纪行诗集》、《西藏行纪》。同时,蜀道还是连接西北丝绸之路与西南丝绸之路的重要纽带,蜀道自陕西宝鸡向西北可经陇山、天水、兰州,连接西北丝绸之路西行至河西走廊去青海、新疆,向西南可经散关、益门镇沿连云栈道经汉中、广元进入川滇,连接西南丝绸之路进入缅甸、印度。

蜀道主要交通线路示意图(图片来源:李久昌《中国蜀道·交通线路》第一卷,三秦出版社)

四、何谓蜀道文化

蜀道文化这一概念是我在20世纪90年代发表的论文《蜀道文化述论》(《成都大学学报》1995年第3期)中提出的一个交通文化概念,认为蜀道并非只有交通史意义,还衍生出一系列文化现象,大体包括蜀道的选线智慧、蜀道开凿的工程技术,由于蜀道开拓与交通而出现的历史名人古迹、蜀道书法、军事战争、人口移民、宗教传播与造像、蜀道文学(蜀道游记与诗歌)、蜀道旅游等。蜀道上的栈道工程技术是中国古代山地交通的一大发明创造,而栈道则将秦岭、大巴山之间诸多无法通行的险江峡谷地段连接沟通起来,完成了对“蜀道难,难于上青天”的超越。历史上蜀道作为军事行旅通道多次发生军事战争,以三国时期与宋金、宋蒙战争最为典型,遗留下大量的关隘、要塞等古战场遗迹与历史人物故事。蜀道文学主要由蜀道行旅赞歌与行旅游记构成。蜀道诗在中国文学史上源远流长,从汉代民谣《孤云两角》到曹操《秋胡行》王粲《行路难》到六朝时期阴铿、萧纲等人的乐府诗《蜀道难》,再到唐宋时期大量出现的蜀道诗发展到鼎盛,王维、李白、杜甫、岑参、白居易、元稹、刘禹锡、李商隐、韦庄、文同、苏轼、陆游、吴泳、范成大等都有蜀道诗传世。明清时期,蜀道诗数量更加繁多,直至晚清民国,蜀道诗犹有其流风余韵。在蜀道游记中,清代方象瑛《使蜀日记》、王士禛《蜀道驿程记》、张邦伸《云栈纪程、李德淦《蜀道纪游》都是文学与史学价值并重的著名游记。

五、蜀道的现代文旅价值

蜀道历史悠久,历史文化积淀十分丰富。我在20世纪90年代首先提出“蜀道文化”这个地域文化概念,认为蜀道并非仅仅具有古代交通史意义,而是一个历史文化遗产的富集地带,包括中国古代山地道路工程技术、中国古代行旅文学、中国古代书法史、中国古代军事遗产、古代移民通道、秦巴山地生态环境变迁等综合要素。蜀道还是一条极具开发潜力的文化旅游地带,其文旅内涵包括蜀地古史传说遗迹、三国文化古迹、古代军事著名关隘如剑门关,百里古柏翠云廊、白水关、天雄关、阳平关、大散关、武休关等,都是现代蜀道保护与文旅开发的重要资源。秦巴山地作为中华生物重要基因库,明清时期以森林为主的生态环境破坏很大,应加强对蜀道历史时期生态环境及变迁的研究,重视对当今蜀道地带生态环境的保护。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:西南蜀道

作者:田雨欣

用户登录

还没有账号?

立即注册