【历史文化】寺观之外:文学作品中的青羊宫‖谢丽云 徐豪

本文 载《巴蜀史志》2022年第6期

寺观之外

文学作品中的青羊宫

谢丽云 徐 豪

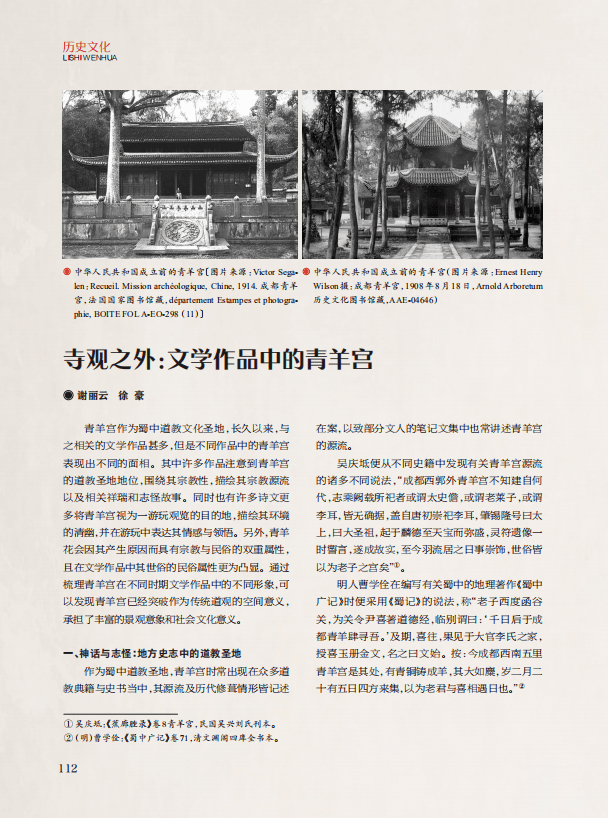

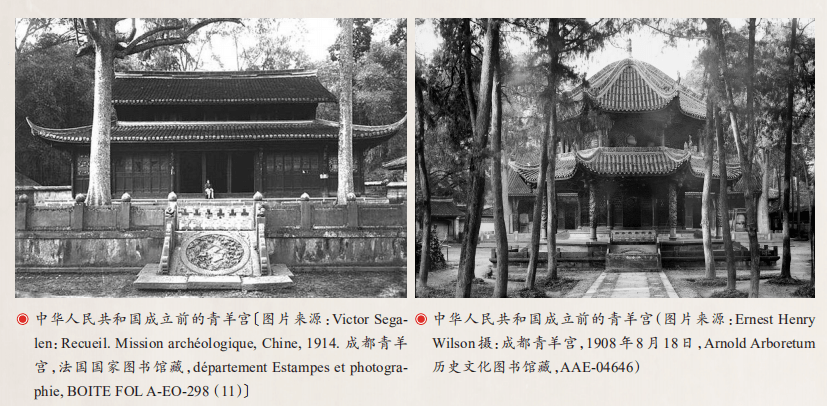

青羊宫作为蜀中道教文化圣地,长久以来,与之相关的文学作品甚多,但是不同作品中的青羊宫表现出不同的面相。其中许多作品注意到青羊宫的道教圣地地位,围绕其宗教性,描绘其宗教源流以及相关祥瑞和志怪故事。同时也有许多诗文更多将青羊宫视为一游玩观览的目的地,描绘其环境的清幽,并在游玩中表达其情感与领悟。另外,青羊花会因其产生原因而具有宗教与民俗的双重属性,且在文学作品中其世俗的民俗属性更为凸显。通过梳理青羊宫在不同时期文学作品中的不同形象,可以发现青羊宫已经突破作为传统道观的空间意义,承担了丰富的景观意象和社会文化意义。

一、神话与志怪:地方史志中的道教圣地

作为蜀中道教圣地,青羊宫时常出现在众多道教典籍与史书当中,其源流及历代修葺情形皆记述在案,以致部分文人的笔记文集中也常讲述青羊宫的源流。

吴庆坻便从不同史籍中发现有关青羊宫源流的诸多不同说法,“成都西郭外青羊宫不知建自何代,志乘阙载所祀者或谓太史儋,或谓老莱子,或谓李耳,皆无确据,盖自唐初崇祀李耳,肇锡隆号曰太上,曰大圣祖,起于麟德至天宝而弥盛,灵符遗像一时讆言,遂成故实,至今羽流居之日事崇饰,世俗皆以为老子之宫矣”。

明人曹学佺在编写有关蜀中的地理著作《蜀中广记》时便采用《蜀记》的说法,称“老子西度函谷关,为关令尹喜著道德经,临别谓曰:‘千日后于成都青羊肆寻吾。’及期,喜往,果见于大官李氏之家,授喜玉册金文,名之曰文始。按:今成都西南五里青羊宫是其处,有青铜铸成羊,其大如麋,岁二月二十有五日四方来集,以为老君与喜相遇日也。”

除了青羊宫的源流受到关注,青羊宫内部的陈列情形也常成为文学作品中重要的部分,其中有些是在实际观察之后的写实描写,同时也有对青羊宫大胆想象的写意之作。

青羊宫内的青羊与铜鼎颇受关注。传说青羊“有疾者摩之辄愈,相传遂宁张文端公所施”。有诗言:“流闻疴痒关剥肤,恣摸羊头及羊腹。手所乍到痛辄蠲,医院铜人效同速。”曾任四川学政的吴庆坻曾言“相传旧有青羊二,一已逸去,今尚存其一,范铜为之而以鏁炼锢其足,谓防其更逸,尤为可哂”。受邀入观的李调元特意观察了宫中的铜鼎,有感于古鼎的古朴,于是写下诗句:“宝光逼我不敢近,起视照日持当阶。”方如簠簋底如鬲,缘尻凹凸形葳里。初疑浮河曝日龟,又似迥立当风騧。团团菌蠢胀腹豕,缩缩负壳垂涎蜗。”

肃穆的环境气氛也是进入道观者共同的感受,“殿古灵纵肃,庭幽鸟迹荒”,“缥缈双台古,溟蒙万树苍”。台阶上的青苔、缠绕古树的藤蔓足以使来访的游人沉浸于道教玄思,以致“玄存神理妙,珠探俗尘忘” 。可见青羊宫的环境幽深肃穆,往往能引人遐思,是城市一处忘却俗尘的超凡所在。

太平盛世之时的青羊宫则常有祥瑞降临。宋初的蜀中,历经五代与王小波、李顺战乱后,皇帝礼行泰岳,“是岁冬十二月,甘露降于大圣慈寺、甘露寺、净众寺、金绳院、龙兴观、青羊宫,及衙内道院凡八处竹柏之上”,时人以为祥瑞,感慨得遇明主,做太平民。

作为一座道教宫观,青羊宫当然成了一些志怪故事的发生地。黄休复的《茅店客话》便讲述了一个名叫《雍道者》的故事。一个叫法志的人笃信老君,一日梦见一位道士找他借三千贯文,他辞以家贫,于是道士给他一个扫帚,并说病人以此扫帚扫之即可痊愈,醒来试验以后发现居然是真的,便给乡里的病人以帚扫之以治病。一次他经过青羊宫时帮一个老妪治病,一时间传遍全城,病人都来此求治,病愈者便送钱帛给青羊宫修缮,不久后扫帚治病就不灵了,正好青羊宫收到的钱刚好三千贯。

王培荀的随笔中也讲述了一个叫陶友美的人在青羊宫发生的故事。他父母早逝,从小孤苦,成年后也时常思念双亲。一日,他与友人路过青羊宫,并单独进入宫中见诸羽士列作,其中一人说他是六世善人,寿命当有七十七。一阵风后,又一羽士飘然而下,告诉他他并非亲生,他的亲生父母现居温江田家寺。陶友美便去往温江寻访,果然找到了亲生父母,迎归孝养20余年后去世。陶友美从此素食清修,正77岁之年去世。笔记、随笔中有许多这样的故事,这些故事增加了青羊宫的神秘性,吸引了越来越多的人来此祈拜。

总体而言,作为道教圣地,青羊宫的源流及内部陈列常常受到文学作品的关注,宫殿中发生的史事也不时成为关注的重点,此外,相关的祥瑞、志怪故事也是笔记、随笔的重要内容。

二、从游情心境到恐怖记忆:文人笔下的青羊宫

青羊宫历史悠久、清幽僻静,且坐落于浣花溪畔,与杜甫草堂为邻,环境优美,这些使得青羊宫不只是一个道观,也成为游人游玩的目的地,同时也成为成都独具地方特色的文化意象。众多文士游览其中,感受浣花溪的明练,宫观的幽深,留下了众多脍炙人口的诗文。

然而,尽管在同一个宫观之中踱步观览,不同心境下的作者所表达出的意涵大相径庭。有人被澄碧的浣花溪所吸引,“西折纤秀长曲,所见如连环如玦,如带如规,如钦仁如鉴,如琅玕如绿,沈瓜窈然深碧潆回城下者,皆浣花溪委也”。湍急的江流与飞鸟白鹭都足以清人耳目,“霜降水落,江流之湍急锵鸣金石者,有以清人之耳。其泽之澄碧涵虚者,有以清人之目,与凡近岸之疏篁折,远波之浴凫飞鹭,皆足以娱心意而供出游之观”。

宫内森森竹柏,宫外澄碧溪水,无不使人称颂不已,“锦江明似练,玉殿净无尘。苔合青羊洞,莺啼翠柏春” 。寒风吹动宫内竹柏,一片凄凄之感迎面而来,黄昏之时,落日余晖洒在青羊宫殿,平静而安宁,“凄风摇影入修竹,竹外一枝如白玉。云车雨马纷来下,落日却照青羊宫”。秋日的青羊宫则有另一番景象,暮色渐近之时,江上的涟漪与天边的晚霞皆是秋日的痕迹,“万里澹秋色,一江明暮波” 。宫内传来稀稀疏疏的蟋蟀鸣,宫外的芙蓉尚带着雨滴,“祠边蟋蟀吟秋急,江上芙蓉带雨芳”。这些都能描绘出青羊宫超越宫观之外的另一面,作为一名胜古迹,吸引无数游人来观,清幽的古殿与澄碧的浣花溪交相辉映,使众多文人为之倾倒。

青羊宫作为一古迹,常有文人于此观瞻之际忆及往事,以致感怀历史。不少文人墨客携友人来游,因不同的际遇与心境,在同一空间内往往产生不同的感悟。明代文学家陆深在蜀期间曾访青羊宫,清晨宿雾侵袭,不禁想起千里之外的故土,不知何时方得重回故地,“无数乡心山水隔,酒阑重与听骊歌”。有人则抛却其余杂念,只沉浸在青羊宫的景色中,“无双亭外暮烟生,清磬数声出门去”。甚至将身心都融入佳境,“欲把诗肠对佳境,天风飘?入玄思”。游玩之际,到外面的村店沽上一壶酒,与友人一同闲谈畅饮,把酒闲数路旁花,亦别有一番闲适,“随意自沽村店酒,无名闲数路旁花”。又或者独自一人寻一店把酒畅饮,亦能怡然自得,“茅棚乍小结,沽酒坐相宜”。

南宋著名诗人陆游在蜀中任职期间曾被免职,免职期间即居于浣花溪畔,常野步至青羊宫,并与宫中道士交好,留下许多诗句。宫中的森森竹柏让他沉浸其中,“青羊宫中竹暗天,白马庙畔柏如山” 。放空的心态之下,甚至懒得拿起酒杯,就已经沉醉其中,“欲把酒杯终觉懒,缓歌曾醉落花风”。与宫中道士交游的情景亦让他足以忘却身外俗事:

青羊宫小饮赠道士

青羊道士竹为家,也种玄都观里花。微雨晴时看鹤舞,小窓幽处听蜂衙。

药垆宿火荧荧暖,醉袖迎风猎猎斜。老我一官真漫浪,会来分子淡生涯。

多年后陆游回到江南,仍然梦到与道人于青羊宫中看竹:“梦到青羊看修竹,道人告我丹将熟。试求一黍换肝肠,它日重来驾黄鹄。”可见这一段经历对于作者具有别样的深刻意义。

青羊宫的梅花也常被游人所注意,以此作诗借以表达情感的意象,陆游的“二十里中香不断,青羊宫到浣花溪”已成千古佳句。陆游对青羊宫的梅花痴迷无比,称其“曾为梅花醉似泥”,多次赋诗咏梅,“青羊宫里春来早,初见梅花第一枝”。甚至离开成都回到江南多年以后仍然念念不忘,看见溪头的梅花开,便想起当年走马锦城的乐事,“溪头忽见梅花发,恰似青羊宫里时”。清人汤右曾亦有诗言:“小笔风流自一家,草堂寒色上梅花。青羊宫路千株雪,最爱横枝竹外斜。”

青羊宫作为一座名胜古迹,其文化象征意义已经超出其宗教场所的空间属性,作为一个风景优美、意象丰富的公共游赏空间,游人来此观览之际,以诗文表达其情感,使得青羊宫的文化意象日渐丰满。

然而,这种和平宁静的诗词在明末清初却染上了恐怖色彩。明末张献忠入蜀期间曾在成都大肆屠杀,青羊宫屠戮上万秀才的故事成为成都清初一代人的共同记忆,多次在诗文中出现。李调元详述了张献忠在青羊宫屠戮士人的情形:“贼诡称开科,用军法发遣后,至者诛及,至尽杀于成都西门外青羊宫,凡二万二千三百人,笔砚堆积如山。又开武科取状元,张大受宠赐无比,三日阖门尽诛文人,怪事竟至此,二万秀才同日死宫中,笔砚堆如山门外,浣溪血成水,玉石不分尽遭戮。若比焚坑祸尤酷,即今元气虽复,还天黯犹闻酸鬼哭。富贵如浮云,儒冠解误身,君不见当时状元张大受,三日荣华万年臭。”当日青羊宫中士人惨状表露无遗。“锦官城头夜乌叫,青羊笔砚堆枯骸”,“坑儒之厄兹适丁,月黑天阴鬼纷哭”,这些描写将战乱中成都的凄凉情形描绘得淋漓尽致。平日里肃穆幽静的庄严道观俨然成为人间地狱,这种巨大的反差无疑使得时人对屠杀的记忆印象深刻,常于文字中表露出恐惧之感,成为川人在明末战乱中所遭遇痛苦经历的记录。

在张献忠驻蜀期间,文人笔下的成都常常充满肃杀恐怖的气氛,而张献忠兵败焚城,致使繁华古都尽成焦土。“此地兵燹几过眼,战马蹂躏时填街。往年流贼肆屠戮,计簿草杀攒鞲靫。蜀宫图书付灰烬,血染城郭掳其娃。锦官城头夜乌叫,青羊笔砚堆枯骸。浮屠村舍俱瓦砾,兵民百万为狠豺。”“经历张献忠之乱的成都,废殿荒台满烟草” 。“锦市当年百宝陈,遭逢离乱不成春”,使人不禁“登高西望邛崃近,转恨铜山赏弄臣”。此处引用西汉文帝宠幸弄臣邓通的典故,欲以此感慨明末因弄臣而导致天下大乱的历史。肃杀的恐怖和战后的离乱,成为明末清初蜀地文人笔下难以抹去的伤痛记忆。

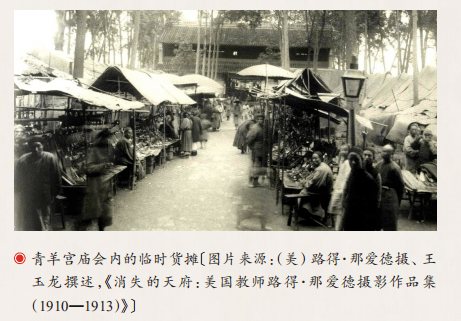

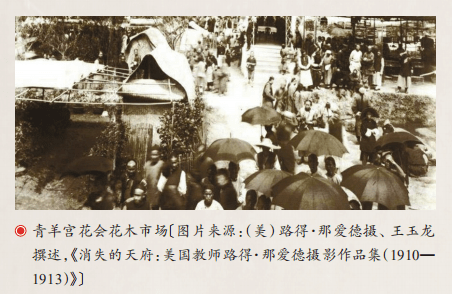

三、在宗教与民俗之间:青羊宫花会

青羊宫除了冠以道教圣地和锦城名胜之外,历来还有举办花会的传统。据民国《华阳县志》介绍:“二月十五日为花朝,相传即老子生日也。都人士女皆赴青羊宫进香,花市昔皆乡农耕作用具及竹木铁器,陈列青羊宫及二仙庵。外往游者谓之赶青羊宫,清光绪季年由四川劝业道改组劝业会,征集全川州县实业局出品货物诣会陈列,中华民国因之。”每年春天,各处游人集中于青羊宫花会,会场上“奇木珍卉,连圃接畦,异鸟佳禽,层笼累立,农耕蚕器,与夫家居必须竹木各具,儿童游弄细物,鳞萃其中。古书籍字画,真赝参半,盈摊满壁。游人场中簇拥,车马郊路喧闹,往来如织,积日不衰,始终三四十日而后罢散”。

早在唐宋时便有来蜀的诗人被花会所吸引,唐代随僖宗来蜀避难的萧遘便生动地描写了当时花会之盛:“月晓已开花市合,江平偏见竹簰多。好教载取芳菲树,剩照岷天瑟瑟波。”宋人薛田亦有诗以赞夜月下春风拂过柳堤的美景:“柳堤夜月珠帘卷,花市春风绣幕搴。”此种美景吸引了许多人出城来此踏青,清人沈寿榕忆及与友人共游花市,感叹“君家旧居涪陵东,我思前游追冥鸿。成都花市共携手,红紫烂漫迷春风”。

清末官方为奖进实业,在花会的基础上将之改造为劝业会,开四川博览会的先河。青羊宫、二仙庵两庙在清末新政时虽是官方、精英改造的对象,但其形象仍是清代成都最为繁华的集会之地,到民国则骤然降低到了“腐朽庙舍”。由于军阀战乱,劝业会时断时续,不过民间的花会仍相沿无辍,四乡的人来此赶青羊宫仍然如故。据李劼人描写赶青羊宫花会的情形可见花会之盛如故:

四乡的人,自然要不远百里而来,买他们要用的东西。城里的人,更喜欢来。不过他们并不像乡下人是安心来买农具竹器的,他们也买东西,买的却是小玩意、字画、玉器、花草等;而他们来此的心情,只在篾棚之下,吃茶吃酒,作春郊游宴罢了。就是官宦人家,世家大族的太太、奶奶、小姐、姑娘们,平日只许与家中男子见面的,在赶青羊宫时节,也可以露出脸来,不但允许陌生的男子赶着看她们,而她们也会偷偷地下死眼来看男子们,城里人之喜欢赶青羊宫,而有时竟要天天来者,这也是一种原因。

清末秀才出身的刘冰研常于青羊花会宴饮,春日花会乍暖还寒、莺莺燕燕之景在其诗句中展现得淋漓尽致:“谩许花痕留醉靥,谁勾草色入裙腰。如尘细雨沾衣湿,送我归来十二桥。瘦尽东风是柳条。渡江不远浣溪桥。莺花天气鹅儿酒,桑柘人家燕子巢。”景致之美不禁使人感慨春天何以如此迟来,“如此韶华谩轻负,年年总是恼春迟”。

青羊花会老少咸宜,每年经久不衰地开办,许多竹枝词描绘了花会的盛况:“青羊花市景无边,柳绿桃红更媚然。纵览难穷千里目,来春多办买楼钱。”各色花卉与岸边垂柳交相辉映,令人目不暇接,以致各方人士相伴而游,“旖旎袅娜女儿身,姊妹相邀共一群。杨柳腰肢娇又软,花鞋扑得起灰尘”。

会场上陈列的物品除了日常用品外,尚有许多珍奇事物,足以新人耳目,“四方辐辏更云屯,陈列珍奇眼为昏”。不过,民国不休的战乱让人不禁感慨花会虽盛,但又如何得以长久,“漫伤荆棘卧铜驼,回首青羊泪转多。此日花间频欢饮,明年花会复如何?”

青羊宫作为一道教宫观,因祭拜太上老君的庙会与花市合一,成为了成都每年春日的一大盛事,近代又利用花会的传统习俗而托生近代劝业会,这一共享的公共空间,既有宗教属性,同时也有很明显的世俗民俗属性和现代属性,其间,民俗属性无疑相对更为突出,这在文学作品中尤为明显。

结 语

青羊宫作为道教圣地,常常被视为宗教场所,但因其悠久的历史以及幽古的环境,更成为蜀中文化名胜。一方面,青羊宫长期以来吸引了许多文人墨客,酝酿出许多文学作品,另一方面,在庙会的基础上与花市合一,青羊宫花会成为传统成都春日的一大盛事,历代相沿,经久未衰,亦成为著名的文学素材。长久以来,围绕青羊宫产生了许多相关的文学作品,但是不同作品中的青羊宫呈现出不同的面相。其中许多作品注意到青羊宫的道教圣地地位,围绕其宗教性,描绘其宗教源流以及相关祥瑞和志怪故事。同时也有许多诗文更多将青羊宫视为一游玩观览的目的地,描绘其环境的清幽,并在游玩中表达其情感与领悟。近代以来,青羊花会因由生出劝业会而兼具传统与现代、宗教与民俗等多重属性,但在文学作品中其民俗属性更为凸显。通过梳理青羊宫在文学作品中的意象,可以发现青羊宫的文学意象和社会文化意义已经远远超出寺庙宫观宗教场所的范畴,其神话志怪中记录着地方文化和历史发展的脉络,文人诗词中寄托着文人墨客的游思和怀古玄思的心境,青羊宫花会更是独具地方特色和市井气息的民俗空间。道教圣地青羊宫,是具有多元涵义的成都文化意象,也是承载城市历史和文脉、维系地方认同的不可或缺的文化符号。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:谢丽云(成都七中育才学校汇源校区高级教师)

徐 豪(四川大学历史文化学院2019级硕士)