【历史文化】三件青铜器同展 以“成都”之名

三件青铜器同展 以“成都”之名

公元前316年,秦国的张仪、司马错、都尉墨带兵,从石牛道进军,先灭掉蜀国,一鼓作气又顺道灭了巴国,在两地分设蜀郡与巴郡。张仪在历史上最为著名的,是创立了“连横说”;而对于成都来说,他最大的功绩则是与第一代蜀郡守张若一道,筹划组织了第一座成都城的修筑。成都城始筑于公元前311年,也被认为是成都城市史之始。然而“成都”之名最早何时出现?一直都是一个谜团。

戴金面罩铜人头像 商代

在金沙遗址博物馆举行的“吉金万里——中国西南地区青铜文明展”上,首次同台展出的三件刻有“成都”铭文的青铜器,为成都的得名时间提供了有力的实证。

这三件青铜器分别为最早发现“成都”铭文,出土于四川雅安的虎头纹“成都”铭文青铜矛;唯一一件出土于成都地区的“成都”铭文矛;以及出土于四川青川的“九年吕不韦”铭文戈,其正面刻铭“九年相邦吕不韦造蜀守金东工守文居戈三成都”,背面铸文“蜀东工”。

三件有“成都”铭文的青铜器齐聚一个展柜。它们不仅为研究巴蜀青铜兵器提供了重要的实物资料,更为后人追溯成都城市称谓的历史,提供了实物证据。这三件兵器都出土于四川省的不同地点,说明当时成都已经是一个重要的城市和地名,被广泛使用和认可;这三件器物都与军事、政治相关,反映了当时成都在西南地区的战略地位和影响力,见证了成都在先秦时代的历史变迁和文化发展;这三件兵器都是珍贵的文物,经过2000多年的沧桑,仍然保存完好,铭文清晰可辨,它们是成都2000多年来城名不改的有力实证。

虎头纹“成都”铭文青铜矛,将成都得名前推200年

1985年,在四川雅安荥经县同心村船棺葬出土了“成都”矛,它长21.9厘米、宽3.1厘米,銎径2.8厘米,弧形窄刃,刺身呈柳叶状,圆弧形脊,中空至尖。时代为战国晚期,弓形双耳间骹面铸饰一浅浮雕虎像。其一面为虎的头顶和前躯,另一面为虎头的下颚。虎首前端的骹面阴刻铭文“成都”二字,刺身脊上另阴刻一“公”字。此矛因铸“成都”二字,故称“成都矛”。这一青铜矛出土时,曾轰动一时。

荥经县同心村出土的“成都矛”

在这支矛被发现前,关于“成都”城市称谓的最早由来是西汉,在战国墓里发现了“成都矛”,说明当时已经有关于“成都”的说法了,将成都历史向前推了200年。而虎头纹的青铜矛,则在向世人展示着古巴蜀人的“尚武”精神。

战国青铜矛,是战国时期一种常规长兵器,在青铜矛的正反两面、中部和骹部,有多处小片的规则花纹。战国至秦汉时期,荥经曾是“南丝绸之路”上的一个边关重镇,是西南地区与中亚、西亚物资交流的商品贸易集散地。由于其特殊的地理位置,荥经不仅是中央政权控制西南夷的桥头堡,还是防御西南夷的军事要塞。考古人员推测,这把“成都矛”应是在成都生产加工,后运到荥经供军队使用。

出土于成都的“成都”铭文矛,完善和补充了“成都造”的历史

时间来到2016年12月23日,在蒲江飞虎村盐井沟船棺墓群,成都市文物考古工作队和蒲江县文物保护管理所考古人员在M32号墓挖出一柄附着淤泥的青铜矛。随着出土文物清理保护工作的展开,矛身中部被掩埋在淤泥中的“成都”二篆书刻字赫然显现。

这件矛的时代为战国晚期,弧形刃,柳叶形刺身,圆弧形脊,弓形双耳间骹面铸有纹饰,一面为虎纹,一面为手心纹。虎纹前端的刺身脊上阴刻“成都”二字,手心纹前端的刺身脊上阴刻“公”字。此件矛与荥经同心村船棺葬出土的“成都矛”形制相似,在成都属首次发现。这一发现再次印证了:至少在战国晚期成都的城市称谓就已存在并被当地人广泛运用,也见证了那时成都制造业的欣欣向荣。

蒲江县飞虎村大型船棺葬墓地出土的“成都矛”

自20世纪70年代以来,成都蒲江就不断发掘出战国船棺。直至2006年12月,出土的战国船棺已达10具,其中有9具就出现在盐井沟。而蒲江“成都矛”出土的墓葬位处交通要道,富有战略资源,考古专家推测,结合此前发现的船棺葬墓附近盐井丰富的情况,船棺葬墓主人可能是当时管理盐业的官员。

蒲江县飞虎村墓地为战国晚期至秦的大型船棺葬墓地,墓地经过严格规划,应为家族或聚落公共墓地,墓地在文化因素上以巴蜀文化为主,含有较浓厚的楚文化和秦文化元素。而当时,在该墓葬中随着“成都矛”一同出土的,还有各种珍贵器物,以及形态和颜色皆保存较好的10竹篓粮食和种子。墓中发掘出的木梳、木几案、两件铁斧木柄、铜弩机臂弓、铜矛柲杆等漆木质及竹质器、草编器保存也十分完整,皆为考古新发现。精致华美的蜻蜓眼玻璃珠与两枚巴蜀印章出土于墓主人腰部附近,足见其尊贵地位。出土的11枚刻有神秘图案符号的“巴蜀印章”,为解密“巴蜀文字”提供了研究实物。

蒲江“成都矛”的发现,打破了“成都矛”全国仅一件的纪录。作为冶金考古方面的专家,四川大学教授李映福认为,“成都矛”对于研究古蜀历史文明有着重要意义。“成都矛的出土和展出,向人们阐释了‘成都’城市名称的来历,为人们了解成都的历史脉络提供了重大的实证材料。”

对于两件成都矛的制造和使用历史,成都文物考古研究院副研究员左志强表示:“青铜矛上的‘成都’二字是矛铸造好之后刻上去的,可以确定的是,成都是两把矛的置用地,而通过矛上鲜明的巴蜀符号和造型可以推测,它们有极大可能性就是在成都制造的。”

据历史文献记载,战国时期,许多能工巧匠迁入蜀地,成都一时成为重要制造中心。左志强表示,尽管成都市内之前也曾发现过刻有“成都”铭文的铜戈、漆器等,但“成都”铭文青铜矛的出土还是第一次。可以说,蒲江“成都矛”完善和补充了“成都造”的历史。

秦灭巴蜀后,将蜀国改为其治下的蜀郡。秦昭王时期,大约公元前250年左右,李冰被任命为蜀郡守,正是他主持的都江堰水利工程,让成都平原成为天府之国。在这片土地上生活的勤劳百姓,用自己的汗水和创意,在此后2000多年的时间里,为成都带来了一个又一个繁荣美丽的时期——汉代的“列备五都”,唐朝的“扬一益二”……历年来各类“成都造”文物的出土,则让我们对古代成都的繁荣印象更为直观:不仅兵器上刻有“成都”,还有不少生活器具、工艺品上也发现过“成都”的字样。

1975年12月,湖北云梦县睡虎地秦墓出土的竹简上就有“成都”二字。1936年,云南昭通石门坎汉墓出土的三件铁锸,也铸有“蜀郡”篆文。1954年,云南鲁甸一汉墓封土发现一件铁锸,其上有“蜀郡”“成都”铭文等。

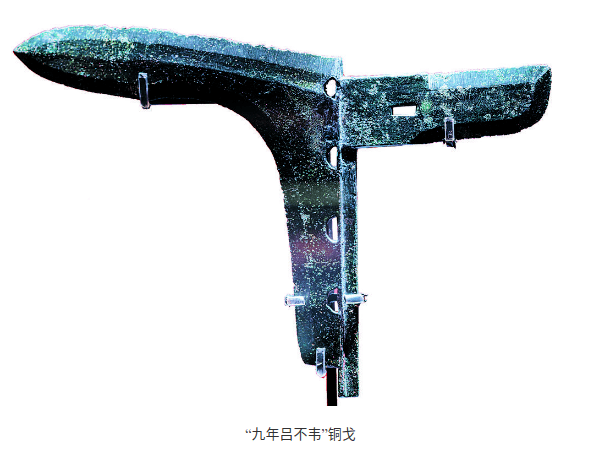

“九年吕不韦”铭文戈,最早有明确纪年、铭刻“成都”二字的实物

1987年,在四川广元青川县白水区(现沙洲镇),一农民在田间劳作时发现一件颇似镰刀的物件,后被文物专家认定为战国晚期,公元前238年的青铜戈。

该青铜戈全长26.5厘米,援长16.8厘米,宽3.6厘米,胡长15厘米,阑长16.3厘米,内长10厘米,宽3.3厘米。援中部有凸棱,阑侧四穿,内一穿,援、胡、内有斜刃。内部两面均有铭文,共23字。正面刻铭为“九年相邦吕不韦造蜀守金东工守文居戈三成都”,背面铸文为“蜀东工”。短短一行字,透露出丰富重要的信息:这件铜戈是秦王政九年(公元前238年),由“相邦”吕不韦监造。相邦即相国,比丞相职务更高。根据秦国规定,丞相负责全国政务,铸造兵器自然由他监督,因此要刻上其名。通过铭文,我们看到了一个完善、严格的秦国军事系统缩影。

据史料记载,也是在秦王政九年,与吕不韦关系密切的嫪毐作乱,秦王政对嫪毐处以极刑,并罢免吕不韦。这种“吕不韦戈”,迄今在国内仅发现4件,而广元青川的这件,极可能是吕不韦在世时监制的最后一批铜戈,因此也是国家一级文物。

这件铜戈铭文的记录符合秦兵器铭文的格式:某年、相邦某、工师某、丞某、工某,可认定为国都所造。国都所制造的兵器上款识多在中央官吏监造后,直接刻上工师某、丞某、工某等,地方官作坊制造的兵器上款识多在纪年后刻地方官吏(郡守)监造。而“九年相邦吕不韦戈”上既有中央官吏监造,又有地方官吏蜀守的铭文,这充分说明了铜戈的重要性,凸显了成都的历史地位。

“九年相邦吕不韦”铜戈上铭刻“成都”二字,说明“成都”一名至迟在公元前238年已经存在,是迄今发现最早有明确纪年、铭刻“成都”二字的实物资料,它以实物的形式证明文献记载真实可靠,这对成都得名的由来,对成都城市发展史的研究有极其重要的价值。此外,“九年相邦吕不韦”铜戈在青川发现,说明秦并巴蜀以后,秦国开始了对“天下粮仓”蜀地的经略,进一步巩固了秦国在秦楚之争中获得的战略地位,使秦国日益富强,才终于有了天下归一的盛景。

延伸阅读

青铜,古称“金”或“吉金”,在中国古代历史长河中书写了浓墨重彩的一笔。其中,西南地区古代先民创造的青铜文化,以浓郁的地域风格和民族特色著称,在其鼎盛时期代表了当时亚洲青铜文明的高峰。“吉金万里——中国西南地区青铜文明展”正在成都金沙遗址博物馆展出。该展汇集中国西南地区32家文博单位先秦至秦汉时期以青铜器为代表的精品文物294件(套),为我国目前规模最大、展品数量最多、文物等级最高的西南地区青铜文明专题展。

先秦至秦汉时期,西南各地先后进入青铜时代,孕育出灿若星辰的古代青铜文明,在中国古代文明史上书写了浓墨重彩的一笔。展览从中国西南地区的宏观视角出发,选取了各地区的最具代表性的遗址,如川渝地区的三星堆遗址、金沙遗址、涪陵小田溪墓地、城坝遗址、茂县牟托大墓、盐源老龙头墓地等,云南地区的晋宁石寨山墓地、江川李家山墓地、晋宁河泊所遗址、昌宁大甸山遗址、牡宜遗址等,贵州地区的赫章可乐遗址、威宁中水遗址、普安铜鼓山遗址等,广西地区的罗泊湾汉墓、合浦汉墓群等,其中不乏历年中国十大考古发现和近年来的考古新发现,是“考古实证中华民族多元一体”的重要见证。

此次展览展出的展品,涵盖铜器、金器、玉器、海贝等多种器类,其中一级文物超过百件,有88件/套文物为首次外展。三星堆铜扭身跪坐人像、小铜立人像,中国境内发现最早的三轮马车实物模型之一,目前四川地区首次发现的铜纺织工具等,这些考古新发现中出土的珍贵文物,不仅是发掘出土后首次面向公众展出,更证明了西南地区各地与中原文化相融合,汇入了多元一体的中华文明的发展脉络。

敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载。

来源: 《成都日报》2023年6月5日第8版