【文史英华】魏了翁与《毛诗要义》‖李冬梅

本文 载《巴蜀史志》2021年第6期

魏了翁与《毛诗要义》

李冬梅

在蜀学历史发展进程中,两宋时期可说是蜀学发展的鼎盛时期。此时不仅产生了数量众多的蜀学名著,也诞生了一大批蜀学名家,程颐有“易学在蜀”之誉,刘咸炘亦有“史学莫隆于蜀”之说,蜀学之盛,古今鲜俪。以魏了翁为例,他是宋代继朱熹之后的著名经学家、理学家,对经学、理学都有深入研究,且颇有特色,在中国学术史上占有非常重要的地位,时有“南方共宗鹤山老”之说。本文即以《毛诗要义》一书为切入点,探讨魏了翁主张义理从考据出、舍经学无理学的思想。

魏了翁其人

魏了翁( 1178— 1237),字华父,号鹤山,邛州蒲江(今四川省蒲江县)人,史称“年数岁,从诸兄入学,俨如成人。少长,英悟绝出,日诵千余言,过目不再览,乡里称为‘神童’。年十五,著《韩愈论》,抑扬顿挫,有作者风”。宋宁宗庆元五年( 1199)登进士,授签书剑南西川节度判官厅公事。宋宁宗嘉泰二年( 1202),召为国子正;次年,改武学博士。宋宁宗开禧元年( 1205),除秘书省正字;次年,迁校书郎,出知嘉定府;三年,以奉亲归里,筑室白鹤山下,授徒讲学,世称“鹤山先生”。宋宁宗嘉定初( 1208),知汉州,历知眉州、泸州、潼川府。宋理宗初( 1225),被劾欺世盗名,谪居靖州(今湖南省靖县),湖湘江浙之士多从之学。居靖 7年,宋理宗绍定四年( 1231)复职;绍定五年,进宝章阁待制,为潼川路安抚使、知泸州。史弥远卒,召为权礼部尚书兼直学士院。“还朝六阅月,前后二十余奏,皆当时急务,上将引以共政,而忌者相与合谋排摈,而不能安于朝矣”。宋理宗端平二年( 1235),同签书枢密院事、督视京湖军马兼江淮督府。宋理宗嘉熙元年( 1237)正月,知福州、兼福建安抚使;三月卒,终年 60岁,朝赠少师、谥文靖。事迹具《宋史》卷 437本传。

魏了翁其著

魏了翁诗文造诣很深,时值“南宋之衰,学派变为门户,诗派变为江湖,了翁容与其间,独以穷经学古”,推崇朱熹理学,提出“心者人之太极,而人心又为天地之太极”,强调心的作用,自成鹤山一派;其学术思想兼收并蓄、独具特色,为宋代蜀学之集大成者。魏了翁一生著述丰硕,《宋史》本传称其“所著有《鹤山集》《九经要义》《周易集义》《易举隅》《周礼井田图说》《古今考》《经史杂抄》《师友雅言》”。《宋史·艺文志》亦录其有《易集义》 64卷、《易要义》 10卷、《书要义》 20卷、《诗要义》 20卷、《仪礼要义》 50卷、《礼记要义》 33卷、《周礼折衷》 2卷、《周礼要义》 30卷、《春秋要义》 60卷、《论语要义》 10卷,《宋史·艺文志补》又补录其有《鹤山全集》 110卷、《渠阳集》 22卷。此外,许肇鼎先生所编《宋代蜀人著述存佚录》还著录魏了翁有《豳风考》 1卷、《孟子要义》 14卷、《九经要义类目》 10卷、《国朝通典》 200卷、《三先生谥议》 1卷、《正朔考》 1卷、《渠阳杂抄》 2卷、《学医随笔》 1卷、《鹤山笔录》 1卷、《蕉窗杂录》 1卷、《鹤山题跋》 7卷、《鹤山诗集》 1卷等,足见魏了翁著述之多,遍涉经史子集各部。

魏了翁与《九经要义》

魏了翁著述虽多,然佚失者亦多,今可考见者主要有《周易集义》《周易要义》《尚书要义》《诗经要义》《仪礼要义》《礼记要义》《周礼折衷》《春秋左传要义》《鹤山大全集》《经外杂抄》《读书杂钞》《师友雅言》《古今考》《正朔考》等。其中《九经要义》是魏了翁对唐人所撰各经义疏的删节摘要。唐代孔颖达等作《五经正义》,贾公彦撰《周礼注疏》《仪礼注疏》,徐彦撰《穀梁注疏》,杨世勋撰《公羊注疏》,形成所谓《九经正义》。宋初,邢昺等又撰《论语注疏》《孝经注疏》《尔雅注疏》,南宋又有托名孙奭撰《孟子正义》,于是儒家《十三经注疏》最后形成。诸经义疏对以往的经书训释进行总结,这是汉学达到高峰的重要标志。然因转相传抄,特别是五代“监本”又校勘不精,以致内容讹误颇多。北宋太宗时期,曾以政府之力,组织学人对唐修诸疏进行校勘刻印,颁行天下学宫,对宋代经学的繁盛不无促进。但唐人所撰诸经义疏,坚持“疏不破注”“惟古注是从”原则,在发明经义方面往往不惬人意;又兼“以《纬》证《经》”,以孔子所不言的“怪力乱神”资料以解经,引得后世学人不满。加之疏文广引诸家,不厌其烦,训释文字浩繁芜杂,极不便于读者观览。故后之学者每有重修注疏之议,如北宋欧阳修曾打算对该书进行删削,剔除谶纬资料;南宋苏籀也提出要削其繁芜,增加北宋研究成果,而别撰新疏,惜皆未果。

南宋理宗宝庆元年( 1225),魏了翁遭朱端常弹劾,诏降三官,谪居靖州。《宋史》本传载:“了翁至靖,湖湘江浙之士不远千里负书从学,乃著《九经要义》百卷,订定精密,先儒所未有。绍定四年复职,主管建宁府武夷山冲佑观。”在靖州期间,魏了翁讲学授徒,潜心向学,对诸经义疏重加辑比,删繁挈要,谓之《要义》。他多次提到:“山中静坐,教子读书,取诸经、三《礼》自义疏以来,重加辑比。”“山中自课以圣贤之书,日有程限,诸经义疏,重与疏剔一遍。”《四库全书总目》亦云:“了翁以说经者但知诵习成言,不能求之详博,因取诸经注疏之文,据事别类而录之,谓之《九经要义》。”

《九经要义》是魏了翁对唐修《周易》《尚书》《诗经》《仪礼》《礼记》《周礼》《春秋》诸经“正义”以及宋修《论语》《孟子》“注疏”进行的整理和摘录。其显著特点是超越宋代理学立场来重新审视汉学成果,使经传注疏中所蕴含的典制与义理资料得到进一步阐发和突出。魏了翁作为南宋理学的重要人物,也反对“束书不观,游谈无根”,着力矫正盲目迷信朱学、不求创新的时弊,提出“一字一义不放过”,形成“倡读古注”的实学风格,对其中的事事物物、正确讹误,都要寻根溯源、类集区分。元虞集《鹤山书院记》云:“于是传注之所存者,其舛讹抵牾之相承,既无以明辨其非是,而名物度数之幸在者,又不察其本原,诚使有为于世,何以征圣人制作之意,而为因革损益之器哉!魏氏又有忧于此也,故其致知之日,加意于《仪礼》《周官》、大小《戴》之记,及取诸经注疏正义之文,据事别类而录之,谓之《九经要义》。其志将以见道器之不离,而有以证其臆说聚讼之惑世。”因此,《九经要义》采掇谨严、别裁精审、精华毕撷,实为读注疏者之津梁,于学者最为有功。

《毛诗要义》撰著体例及价值

《毛诗要义》凡 20卷,为魏了翁《九经要义》之第三种。魏了翁治《诗》,既重义理又重考据,他说:“自《易》《诗》《书》、三《礼》《语》《孟》重下顿工夫,名物度数,音训偏旁,字字看过,益知义理无穷。”即主张讲说义理要下考据功夫。在魏了翁看来,这种既重视义理又重视考据的学风,才是士人解经的正确之法;故魏了翁《毛诗要义》的显著特点就是以宋代理学的《诗》学观来重新审视《诗经》汉学,在对《诗经》汉学提出批评的同时,又对《诗经》宋学加以扬弃,反对“束书不观,游谈无根”地盲目迷信朱学、不求创新的流弊,提出要“一字一义不放过”“倡读古注”的治学态度。这种阐释《诗》义注重义理与考据相结合的态度,体现了魏了翁求真求实的精神,亦是其《诗经》学与汉唐《诗经》学相互区别的一个界限,这对于宋儒空谈义理之风大有抵制之用。

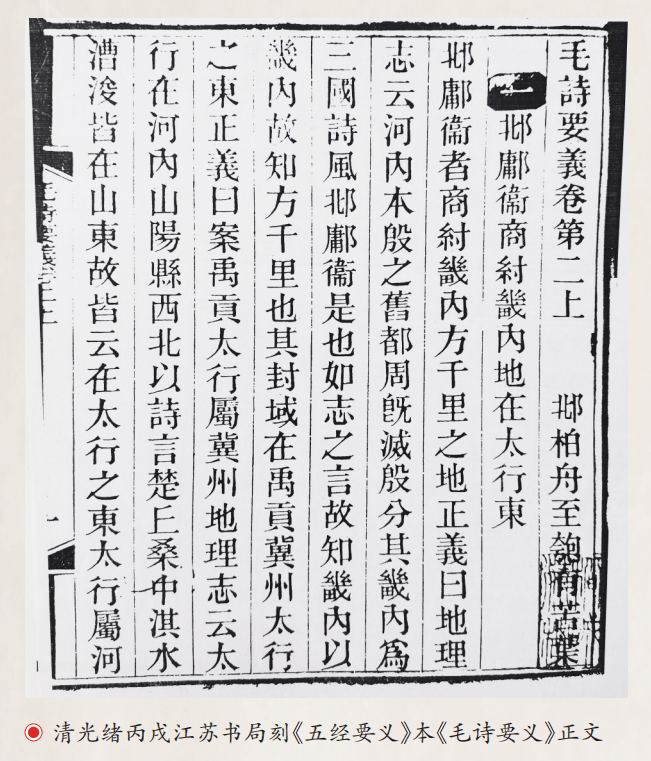

是书体例与诸经要义相同,节录经注义疏原文,每条之前各为标题,而系以先后次第。其取孔颖达《毛诗正义》之文,提纲挈领、去繁举要、据事分类而录之,于《毛传》《郑笺》则间取之。每节之首冠以标题,以概括本节内容,亦有一条中不能截分者,则以纲领书于眉间。综观其列目主题,“大抵意取故实,不主说经,故不求详备,第录之以备遗忘。足征宋儒亦不忽汉、唐实事求是之学也”。但由于其书多不附己见,故有些学者评价不高。然从魏氏删谶纬、削繁文的角度而言,此书实启后人读《诗》之新途径。如莫伯骥《五十万卷楼群书跋文》评论曰:“谶纬之书,《唐志》犹存九部四十八卷,孔氏作《正义》,往往引之。宋欧阳修尝欲删而去之,以绝伪妄,使学者不为其所惑。言不果行。迨魏氏作《九经要义》,始加黜削,而其言始微。此前人之说也。嘉兴钱氏泰吉谓:唐人义疏,读者每病其繁,魏氏《九经要义》以删谶纬为主,然于繁文未能尽节。武进臧氏琳欲仿《史通》削繁之法裁剪义疏,别为《九经小疏》……此可证魏氏著书之主见,又为后人启读之新途径矣。”今按其书,虽谶纬文献未能尽除,然奇谈怪说、不切实际者亦已遁迹。

又魏氏所据《正义》系当时善本,保留孔疏原貌较多,甚至有可补正阮元本之处。故《续修四库全书总目提要》云:“孔颖达《五经正义》以《诗疏》为最详赡,而辞繁义当,不易得其要领。了翁此编不独去取精审,可为读注疏者之津梁,且诸经注疏自宋时至今,脱文讹字,不知凡几,了翁所据,犹系宋时善本,足资纠订,故其书宜为世重焉。”

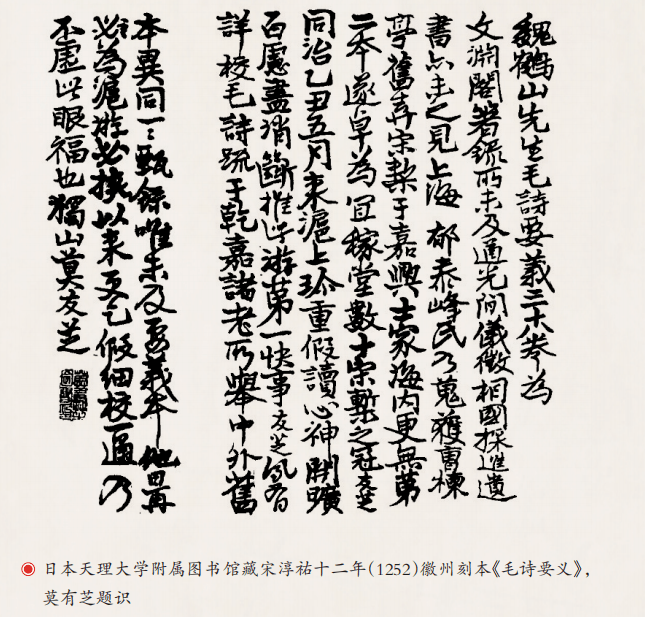

《毛诗要义》初刻于宋淳祐十二年( 1252),系魏了翁次子魏克愚徽州刻本。此本今有传世,卷首有莫有芝、钱天树识语,以及目录、《谱序要义》 1卷。正文编为 20卷,中又有分上下者,共计 38卷。左右双边,上下单边,双鱼尾,黑口,每半叶 9行,行 18字,《续修四库全书》《域外汉集珍本文库》《儒藏》等即据此影印,其先后遞藏情况可参看杨青华《魏了翁〈毛诗要义〉文献学研究》。清光绪年间,江苏书局合刊《五经要义》,《毛诗要义》收录其中。此外,亦有清光绪八年( 1882)莫有芝刻本、清抄本等传世。

《毛诗要义》作为魏了翁《九经要义》之一种,其提纲挈领、删繁就简、据事别类而录之,不仅开启后人读《诗》、研《诗》、著书之新途径,且魏了翁主张考据与义理相结合,实开明末清初“舍经学无理学”思想的先河。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李冬梅(四川大学古籍整理研究所研究员)