【历史文化】果亲王允礼新津行迹‖颜斌 干倩倩

爱新觉罗•允礼(1697—1738),清康熙帝第十七子,雍正的异母弟,雍正六年(1723)被封为和硕果亲王。允礼博学多闻,娴雅翰墨,工诗文,善书画,是一位兼具风流文采和行政才干的皇室宗亲。清雍正十二年(1734年),允礼奉旨前往四川泰宁(今四川省甘孜州道孚县)惠远寺,经理七世喇嘛格桑嘉措入藏事宜。途中,允礼撰写了《西藏日记》,并附《奉行纪行诗》,全程记录了所经各地的人文风物。这部《西藏日记》是研究川藏历史、人文、交通、自然生态的重要著作。

此次四川之行,允礼往返俱途经成都新津。在《西藏日记》并诗(指《奉使纪行诗》,以下同)中,果亲王用相当笔墨追溯新津历史沿革,描绘新津旅途风物,观察新津地方民俗,记载新津名人逸闻,描绘了一幅清中期的新津世态风物图,蕴含着丰富的历史信息和鲜明的地域特色。

雍正十二年(1734)十月,允礼一行从北京海淀出发,经燕晋秦蜀四地,于十二月初二,抵达成都。初七日,从成都出发,经行新津,取道邛崃、蒲江,前往雅安、甘孜,意欲与达赖喇嘛会面,以彰显国威。

关于成都新津行迹,允礼在雍正十二年十二月七、八日的日记中记叙到:

……是日,发成都,憩新津之金花桥。至双流旧县……过黄水河竹桥,再憩花桥铺,过金马河竹桥……是夕宿新津。初八日,微雨,憩邛州之斜江河,其水自大邑县流入,遂宿州治……

花桥铺上的驿店——高升店(现为成都市历史建筑)

该段行迹中,允礼记述了自成都赴邛崃经行新津的详细路线,即从成都出发,经金花桥、双流旧县,过黄水河竹桥,再憩花桥铺,过金马河竹桥,夕宿新津,再跨斜江河进入邛崃。该路线与康熙十一年(1672年)王世祯来川主持乡试时经行路线基本一致。对此,《蜀道驿程记》记述到,“发成都府,陆行之嘉州……骑行次双流县,县已废入新津……晚抵黄水河。二十六日,骑行至新津县,渡江,江流绕修觉山下,山容郁秀,宛然画图……”此外,《西藏日记》中提及的金花桥,位于成都与双流旧县之间,《清史》称其为“卫藏要冲、休憩之所”。允礼日记中,将“双流金花桥”内容记述为“新津金花桥”,恰恰反映了清康熙六年至雍正八年双流并入新津的重要史实(其时双流县虽已复置,但新津金花桥地名未及时更新纠正)。

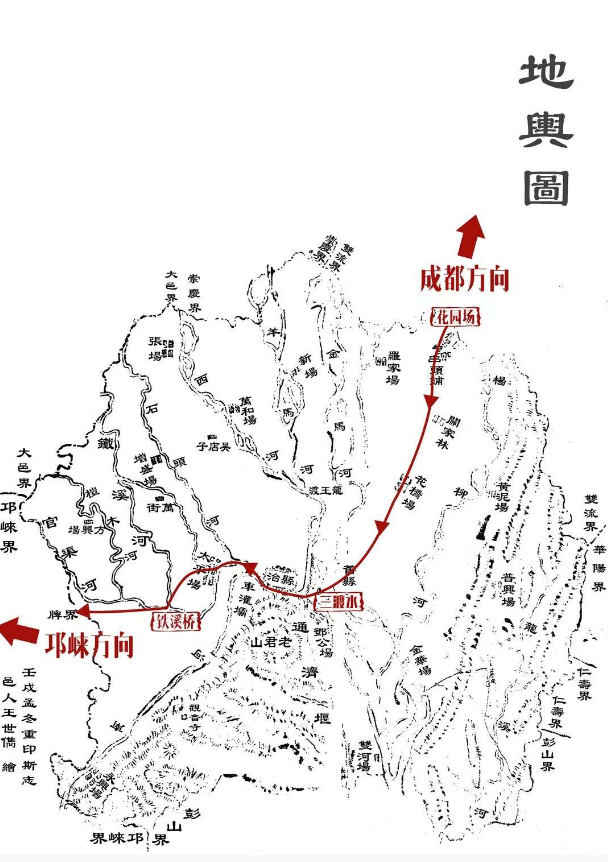

允礼从成都取道新津前往邛崃的路线

关于新津—成都、新津—邛崃区间道路,清宣统《新津乡土志》有详细记载。其中新津前往成都的官道路线(东门正路)为“到省正路”,具体为“东门过西河大渡、十五里花桥梓十六里花园场(上场石桥交双流界)九里黄水河十五里双流县城二十里簇桥(交华阳界)二十里成都省城”。而新津西行前往邛崃的官道路线(西门正路)为“走邛雅大道,为建南通西藏正路”,具体为“西门五里太平场十里铁溪桥十二里界牌(交邛州界)七十里邛州城”。允礼从成都取道新津前往邛崃的路线,与《新津乡土志》所记载的“正路”基本一致,也为考证清代成都—新津—邛崃区间官道路线提供了翔实资料。

新津地处成都南路分岔口,自古以来就是成都通往川南、西藏、云南等地的交通要冲,不论是南方丝绸之路灵关道还是四川驿道西大路干线,新津均为重要站关。允礼新津行迹,从侧面例证了新津“成南门户、雅藏通衢”重要地理位置,对清代成都地区交通地理研究有一定的参考价值。

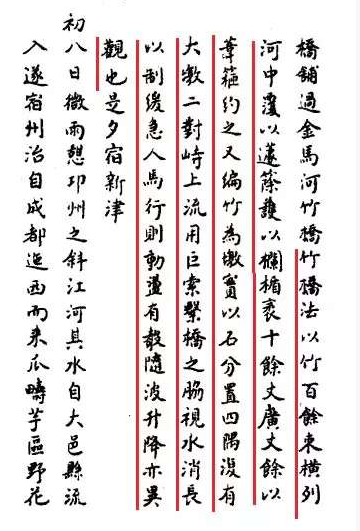

允礼《西藏日记》亦专门提及了黄水河竹桥、金马河竹桥,并对竹桥修筑方法进行了详细描述:

……过黄水河竹桥,再憩花桥铺,过金马河竹桥。竹桥法,以竹百余,东横列河中,覆以籧篨,护以栏楯,袤十余丈,广长余,以苇箍约之。又编竹为墩,实以石,分置四隅。复有大墩,二对峙,上流用巨索紧桥之肋,视水消长以制缓急。人马行则动荡有声,随波升降亦异观也……

据上可知,清代时期新津金马河上修建有竹桥。该竹桥,先用绳子将一百多根竹子捆扎在一起,再用籧篨(一种用苇或竹编成的粗席)覆盖桥面。桥的两侧须加上护栏,并用苇草紧固。此外,为使竹桥坚固,用竹条编成竹墩,中间用石头填充,分置于桥的四角。与此同时,在桥的两肋还编造了两个大竹墩,在河流上游分别用大锁链予以固定。

图4 《西藏日记》记载的新津三渡水竹桥

关于金马河竹桥的记载,最早可追溯到唐中期。公元761年冬,蜀州皂江(即金马河)竹桥即将修建完成,杜甫应邀参加竣工典礼,并以七律、五律、七绝三种格律,先后写下《陪李七司马皂江上观造竹桥,即日成,往来之人免冬寒入水,聊题短作,简李公二首》和《李司马桥成,承高使君自成都回》等三首诗歌,其中尤以“伐木为桥结构同,褰裳不涉往来通”诗句,感慨李司马“厥功甚伟”,突出表现其建造竹桥造福于民的济世之功。

杜甫、允礼之所以关注金马河竹桥,与其重要的地理位置与巨大的交通作用密切相关。该竹桥位于新津城东“三渡水”处,居“六诏通津、炉藏要道”,是雅安、康藏通往成都的必经之地。但此渡江面开阔,流急滩险,行人过往甚为不便,有民谣叹曰:“走遍天下路,难过新津渡,过了新津渡,耽误十里路”。为了通行方便,古代的新津人民,每年利用冬季枯水期搭建竹木桥,待来年夏季水涨后,再撤去竹木桥,以舟船摆渡往来商贾行人。

到了清末,竹桥依然发挥着重要作用。据《新津乡土志》载,清光绪新津县令孙文嘉“建三渡桥梁,冬修夏拆,将旧义渡加以整顿”。又载:“孙公倡捐募,民一月醵千金余,造木桥三所,长约半里许,九月开桥,四月始拆。每岁余有修费议经首二,至今以为常,来往甚便,行旅德之。”后因政绩卓著,孙文嘉被四川总督丁宝桢保举为“川省牧令第一”。

金马河竹桥的修建,避免了“三渡潮平断客车”的发生,保障了成都至康藏、眉嘉的道路通畅,也是当时官府济世利民的重要举措,自然引起杜甫、允礼的倾情赞颂。允礼在日记中对竹桥详加描绘的基础上,又在《奉行纪行诗·发成都》写下了“���江何修广,架竹通行辙,长虹卧澄澜,中流俨超越。伟彼报节君,兼此济川伐”的诗句,对竹桥的重要作用予以充分肯定。

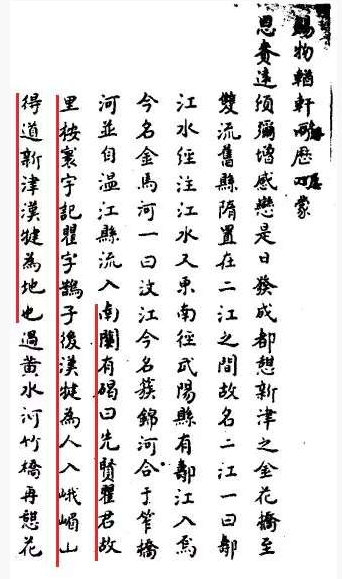

关于新津名人逸闻,《西藏日记》记载到:

……南关有碣曰“先贤瞿君故里”。按《寰宇》记“瞿字鹊子,后汉犍为人,入峨眉山得道”。新津,汉犍为地也……

图5《西藏日记》记载的新津瞿君故里碑

如允礼所记,清雍正年间,新津南关曾立有“先贤瞿君故里”圆顶石碑,表明其时新津曾以“瞿君故里”自称。瞿君是东汉著名道教人物。据文献碑铭记载,瞿君为“犍为人”,新津为其“故里”,曾在新津平岗山隐居,并于此“乘龙升仙”。据北宋《元丰九域志》记载,至晚在宋代时期,新津就有专门祭祀纪念瞿君的瞿君祠,可见新津瞿君文化历史之久远。关于其人其祠,唐《洞天福地岳渎名山记》、南宋《三洞群仙录》等道教记传,北宋《元丰九域志》、南宋《舆地纪胜》、明《蜀中广记》等地理著作均有记述。此外,据清道光版《新津县志》记载,至清时,新津县东仍保留有瞿君祠和系龙桥等相关遗迹。

综上,瞿君与新津渊源深厚,关系异常紧密,可谓出生于斯、修道于斯、升仙于斯、祭祀于斯。允礼关于“新津为瞿君故里”的记述,可与上述有关文献史志相互补充印证,也为探讨瞿君文化、道教文化、养生文化等新津特色文化资源,提供了新的重要线索。

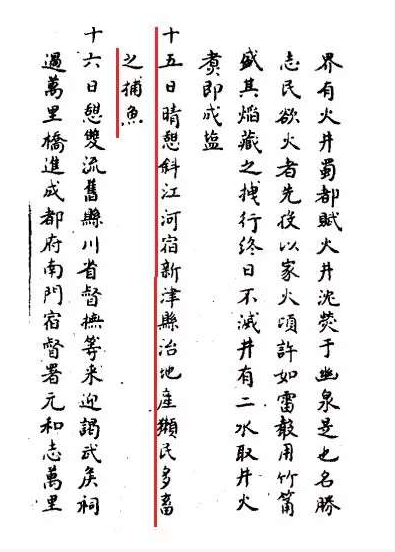

雍正十三年(1735)二月,完成任务由涉藏州县归来的果亲王允礼,“宿新津县治”,并在日记中记叙:十五日晴,憩斜江河,宿新津县治,地产獭,民多畜之捕鱼。

《西藏日记》记载的新津渔俗

古代的四川地区,有驯养水獭捕鱼的渔俗。水獭亦称鱼猫子,是半水栖兽类,感官敏锐,动作敏捷,水性娴熟,是一名高效的捕鱼能手和帮手。旧时,新津就有“十只渔老鸹(鱼鹰),当不得一只鱼猫子”的俗语。此外,1989版《新津县志》记载,1958年春,新津县成立了国营繁殖渔场,其捕捞队有渔船30艘,网具200多张,鱼猫子2只,渔鹰120余只。

新津五河汇聚,河网如织,水域广阔,鱼类资源尤为丰富,渔文化源远流长,也衍生了丰富多样的捕捞技艺。《新津民俗志》载,新津捕鱼方法有撒网、垂钓、凫渔、渔筒、渔鹰、渔荃、鱼猫子、叉鱼等等,达十八种之多。考古学家在新津宝墩遗址发现了不少新石器时代晚期的捕鱼工具网坠。新津出土的《鸬鹚捕鱼》画像石,则表明东汉时期新津或已出现了鸬鹚渔业。北宋苏辙“爨烟惨淡浮潜浦,鱼艇纵横逐钓筒”,清代叶芳模“几回烟浦锁渔筒”,清代葛运际“行人税驾喧争渡,渔子推舟钓设筒”等诗句,均描述了新津利用钓筒工具捕鱼的古老方法。清嘉庆年间,新津县令王梦庚曾作《南河观打鱼用昌黎乂鱼韵》,描绘了新津南河追鱼逐浪的打鱼场景,再现了清代的渔猎风俗。

随着时代发展,新津水獭、渔筒捕鱼等古老渔俗,已成远逝的风景,早已淡出了人们视线,只剩下永恒的乡愁记忆……

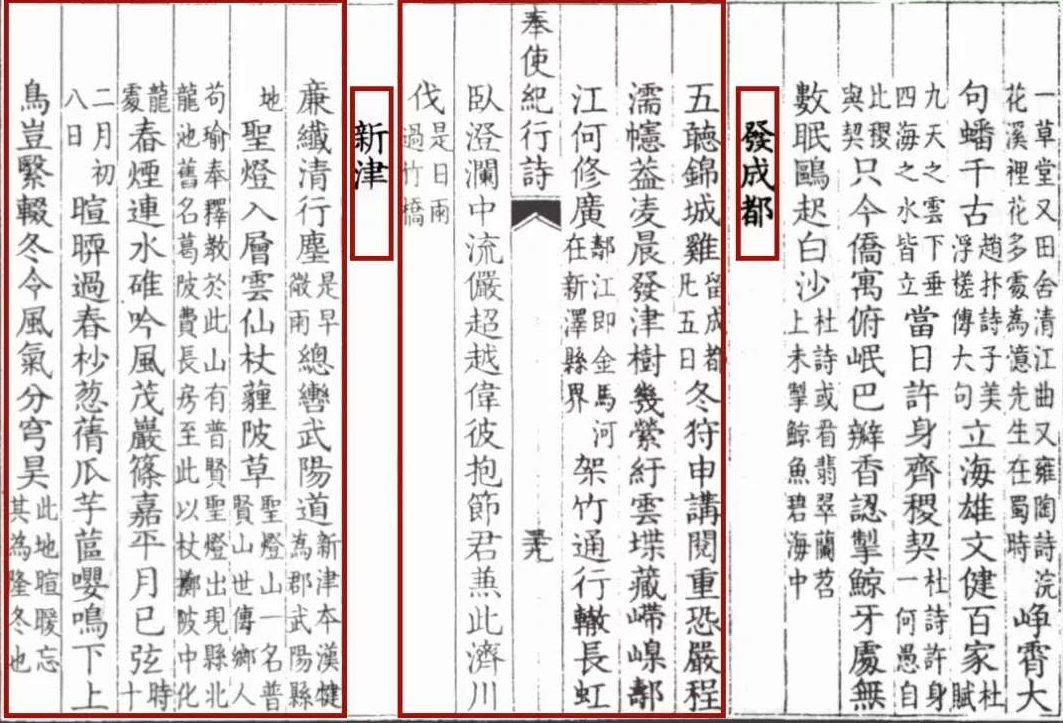

允礼在《奉行纪行诗》中,写下了两首与新津有关的五言排诗:

发成都

五听锦城鸡①,冬狩申讲阅。

重恐严程濡,幰盖凌晨发。

津树几萦纡,云堞藏嵽嵲。

���江何修广②,架竹通行辙。

长虹卧澄澜,中流俨超越。

伟彼报节君,兼此济川伐③。

原注:

①留成都凡五日。

②���江即金马河,在新津县界。

③是日雨过竹桥。

新津

廉纤清行尘①,总轡武阳道②。

圣灯入层云,仙杖埋陂草③。

春烟连水碓,吟风茂岩条。

嘉平月已弦④,暄暖过春杪。

葱倩瓜芋蓲,嘤呜下上鸟。

岂紧辍冬令,风气分穹昊⑤。

原注:

①是早微雨。

②新津本汉犍为郡武阳县地。

③圣灯山一名普贤山,世传乡人苟瑜奉释教于此山,有普贤圣灯出现县北。龙池旧名葛陂,费长房至此,以杖掷陂中化龙处。

④时十二月初八日。

⑤此地暄暖,忘其为隆冬也。

《奉行纪行诗》中与新津有关的两首诗

允礼此行,虽值隆冬,还遇微雨,但气候暄暖宜人,沿途所见春烟水碓、瓜畴芋田、葱倩草木,耳旁闻及风吟鸟鸣。面对此情此景,允礼诗兴大发,以清新明丽的语言,摹景状物,描绘了武阳道途中的迷人风光。除自然风光,允礼还关注到双流圣灯山和龙池寺,其中“山寺圣灯”为双流古八景之一,费长房“掷杖化龙”为著名神话传说。此外,《发成都》一诗主要赞叹劳动人民伟大的创造力,并对竹及竹桥的作用大加赞扬,前文已有论述,此处不再赘述。

允礼奉命入川经理七世喇嘛返藏,是允礼政治生涯中的一件大事,也是清朝治藏史上的一件大事,为清代边疆的安定作出了重要贡献。

如今,我们仍能从果亲王《西藏日记》并诗中,体会到新津行程的轻松愉悦和丰富厚重,领略清时新津暄暖的气候、秀丽的风光、伟大的竹桥、新奇的渔俗及悠久的文化,并想象新津宿营“梦魂亦清丽”的美好……

(原文撰写过程中,得到新津县社科联朱鸿伟老师和蒲江县文物管理所陈学林老师指导和帮助,特致谢忱!)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:颜 斌 干倩倩

供稿:成都市新津区地方志办公室