【文史英华】王云路:汉字蕴含的思维方式和文化基因

编者按:2023年2月26日《光明日报》第5版发表王云路教授《汉字蕴含的思维方式和文化基因》一文,刊发时有所删略,今据原文推送,希读者察之。

汉字蕴含的思维方式和文化基因

王云路

文化是一个国家、一个民族的灵魂,而文化的载体主要是语言文字。去年十月,习近平总书记视察安阳殷墟博物馆,指出:“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。”我们研究汉语汉字,溯源探流,正能够印证这一论断的正确性。也是去年,全国古籍整理出版规划领导小组印发了《2021—2035年国家古籍工作规划》,更明确把“加强汉字阐释,揭示汉字蕴含的中华文化内涵”列为“促进古籍资源普及推广”的重要工作内容,要求语言工作者“科学解读汉字文化,解释汉字发展规律,为中华文明传承发展和古籍保护传承夯实文化根基”。

在此背景下,我们呼吁在现有语言研究基础上,开展发掘汉字密码、传承文化基因的现代汉语溯源研究,建设全新的现代汉语语源数据库,讲好汉语故事。中国故事中最具特色的是汉语的故事,每一个汉字、每一个词语都是一幅画、一个故事。每个字词的构造与变化,都体现着古人认识世界的思维印记,承载着先民独特的认知模式。我们希望通过揭示汉语字词演变规律,呈现汉语的来龙去脉,从而揭秘古人的思维方式。

母语是我们每个人赖以生存的精神家园,了解汉语字词的来龙去脉,对于提升个人修养、增进文化认同和民族认同都极为重要。就像每个人都希望找到自己的祖先和根脉一样,我们日常所用的语言发展源流在哪里,每个以汉语作为母语的人都应该了解。

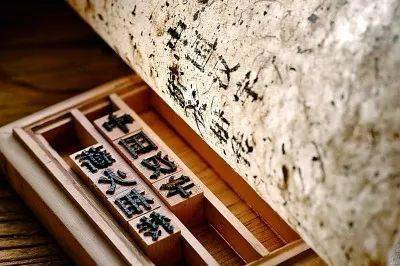

光明图片/视觉中国

01

汉字蕴含先民思维方式

汉字是保留汉民族文化基因的重要载体。因为汉字是一面镜子,其独特的造字方式,映射出古人认识世界、表达意愿的途径和方法。汉字的创造和使用,承载了汉民族独特而严谨的思维方式和基因密码;研究汉语字词关系和演变中呈现出的传统文化基因,是我们这一代语言研究者的使命。我们从具象思维与抽象思维两个角度揭示先民造字与用字的特点。

一个汉字可以用一幅图画表示,或源于日常生活,或源于自然山水,也可以源于人体自身,我们要透过这幅“画”去看其中的深意。这里举“夺”“得”“间”三个汉语中极为常见的字,说说它们的造字理据,看看古人是如何通过具体画面表达抽象含义的。

从字形看“夺”(奪)的造字之义:“奞”表示鸟展翅欲飞,“寸”就是右手,整体表示手里抓着的一只大鸟一下子飞走了,其蕴含的特征义是“失落,离开”,“夺”的所有词义都由此展开。校勘学术语“夺文”指文字脱落;“泪水夺眶而出”,指泪水离开眼眶;“夺目”指目光离开原来所视之物、即目光转移。失去与夺走这两者本质上是一体两面。使一方失去的手段,便是另一方进行逼迫或夺取。李密《陈情表》“舅夺母志”,是说舅舅让母亲失掉了不再嫁人的志向(想法),换言之就是逼迫母亲改嫁。夺走对方的东西,也就意味着使对方丧失了原有的东西。“失落——丧失(使失落)——夺取(使对方丧失而自己获得)”,这就是古人思考的线索。

“得”的甲骨文字形 表示一只手拿着一个贝壳,后来作“

![]()

”,表示在路上捡到一枚贝壳。“贝”在远古时代曾是通用货币,“拾贝”是一种获得,更是一种快乐与满足,是一种心理预期与实际获得的吻合。古人用所经历过的这个生活场景,既表达获取之义,也表达心理上的“相亲和”“相契合”的意思。如此,我们就可以准确理解“得计”“得体”“得意洋洋”“得心应手”“相得甚欢”等众多复音词和成语的含义了。你看,汉语是不是很有趣!

甲骨文“间”字

一个“间”字,画出了一幅生活场景:两扇门的门缝中有一个月亮。表达的景象是:夜晚,皎洁的月光从门缝中透入。这里传达出的含义是什么?约2000年前的许慎有解释:《说文·门部》:“间(閒),隙也,从门,从月。”具象的含义是门缝,而奥妙在于画面之间各种事物的关系,也就是抽象义,表达出的概括特征是缝隙(或形成缝隙)。活动的场所叫“空间”,活动的过程有“时间”,拥有充足的时间是“闲暇”(繁体字即“閒暇”,“闲”字是借用,其本义是栅栏,已经不用),让人产生隔阂叫“离间”,窥探对象国家(地区)或敌对方内部事务的人叫“间谍”……这些词义都是由“缝隙”这个特征义产生的。从空隙到空间,再到时间,以及抽象的人与人之间的心理距离,不凭借这个生活场景呈现出的画面,我们真不知该如何表达!

在浙江省湖州市德清县下渚湖街道,老师指导孩子学写字(谢尚国 摄/光明图片)

02

汉字保存民族文化基因

汉字大多数呈现出来的图画是传达意义的载体,而不是意义本身。我们从造字中提取出抽象特征义,就会明白古人如何用具体表达抽象,用客观表达主观,用物质表达心理的。在掌握从具象到抽象的思维模式之后,古人主要使用了两种方式来运用它:表现在字词上,运用偏旁创造了大量同源词等;表现在词义上,运用联想和类推使一个字发展出了多种词义。

首先来看同源词。一幅画是一个字,创造出的意象就是单个的字义。如果每个字都这样画,不仅费工夫,有些也无法画出。古人采用了提取抽象特征的方法,把一系列相关的事物共用同一个象形字作为偏旁,加上类属偏旁,从而产生了一组同源词,表达出对一类事物的认识。

比如“吕”就是一个取象人体的字,画的是一节节脊椎骨相连的样子, 其特征就是“相连”。先民从人体脊椎骨的形象联想到了其他具有同类特征的事物:把一节节铺排下来的屋檐叫做“梠”,把成片的野生谷子叫作“稆”,把一户户人家构成的里巷叫作“闾”,把人跟人的结伴叫作“侣”,甚至把一块块布缝缀成衣服叫作“絽”。这些我们称为“同源词”,其实也是“同源字”。这是根据事物抽象特征创造的新字,是一种高智商的造字法。屋檐、人家、伴侣、野生植物、缝纫衣服,这些毫不相干的不同类属的事物,如何能够联系到一起?靠的是古人高超的联想,而这个联想的纽带是这些事物或动作的抽象特征——相连。这个特征是共性的,是这些事物之间最大的公约数。可见,古人的抽象概括能力是惊人的。用偏旁部首合成形声字,尤其同源字,是先民造字中普遍运用的最为经济和便捷的手段。

认识到这一点,我们在分析这些字时,就不能随意分解,把古人布局好的一系列有规则的具有同类抽象特征的事物打乱,按照浅显的表面现象进行归类:将“侣”字归入“亻”旁,“闾”归入“门”旁,如此分类,我们就太低估古人的认知水平了,“侣”是人,但是要表达的是人与人相连的关系特征;“闾”是里巷门户,但是要传达的是门户与门户的连接。所以其核心特征是相连,这是偏旁“吕”展示的,我们就应当将这些字归入“吕”部,这种分类能够呈现出先民善于抓住事物本质特征的认知风格。

其次,一个字为什么有许多含义?我们查阅词典,一个字头下可以有十个、二十个义项,这些义项是怎么联系的?词典只用数字标注,并没有揭示其间的联系。事实上,汉语词义的演化最能够展示古人用字上丰富奇妙的联想,而这个联想是有规律的,是用原始造字义抽象出的特征贯穿诸多义项。

我们也用例子来说明。

![]()

是“候”的甲骨文字形,表示瞄准箭头射向靶子。箭头射到靶子上,必须目光集中到靶心,就是瞄准。这是其造字义,其用字义就是目光对事物的瞄准,也就是“察看”。目光接触的对象不同,含义则发生变化,由此,古人展开了丰富的联想:

(1)目光瞄准敌人及其军事设施接触,就是伺望,侦察。双音词有“侦候”“刺候”“斥候”等。

(2)目光瞄准下属及其管理对象,就是监视,督察。双音词有“候望”“逻候”“虞候”,督查和实施督查的官吏也都称“候”。那么,各个地方的管理者就是“诸侯”(“侯”与“候”本为一字),这已经是一个泛称了。

(3)目光瞄准宾客,就是迎接、问候。组成双音词“等候”“守候”“伺候”“问候”“恭候”“耑候”等的“候”即是此含义。

(4)目光瞄准其他特定对象,就是观察。对病人的观察,就是候诊、候脉。转为名词,有“征候”“症候”等。对火的观察,转为名词,就是“火候”。

(5)目光瞄准天空,就是观天象,占验,测算。转为名词,“候”表示时令、时节、天气,有“气候”“节候”“时候”“岁候”等并列双音词。可以看出:“候”的核心义是“察看”,即目光对事物的关注。

古人以最适合于他们的认知方式,画出一幅简单且可理解的外界图像,这种图像的运用则是在经验的基础上。射箭需要目光对准,就是注视,而目光从箭靶子移到其他事物,就产生了一系列的义位,然后先民就用这种认知体系来指代周边的相关事物,这是词义间产生联想的关键环节。为什么“候”构词能力强?因为人无论干什么都离不开眼睛观察,都离不开注视。古人把射箭的主要动作“瞄准”应用到了一切可以观察的事物上。用这样抓住核心义的方法来系联词义,比如气候、火候、时候、等候、候诊、候鸟、问候、恭候等,这些常用词的来历就都怡然理顺了。

再如“汉字”的“字”,造字义是一个小孩子在屋子里,是说孩子在屋里出生。从“生育”的角度延伸,“字”有四义:嫁——孕——生——养,“字”是“生育”义,之前的婚嫁、孕育,之后的抚养也都与之衔接。既然“字”是生育义,与文字有何关系?原来,古人先创造出象形字,就是图画,称为“文”(独体字)。然后用“文”这样的独体字组合起来,就创造出合体字,生育后代是繁衍,产生新字也是“文”的繁衍滋生,于是“字”由生孩子义转到了“(产生)文字”的意义,这是事物抽象特征义的联想,即把造字义的特征提取出来,移到有类似抽象特征的事物上,而其关键是“联想”。

以上仅是举例性质,已经可以证明:汉语词义是有规律可循的,通过一个个汉字,我们可以穿越到古人的生活情景中,看看他们是如何认识世界的。

国家典籍博物馆“殷墟甲骨”专题展展出的“甲骨2174”。左上为甲骨文中的“兔”字(新华社发)

03

汉语探源以赓续传统文脉

现代汉语词汇语义的溯源与演变研究,包括两个方面:第一、汉字怎样形成?字形往往记录本义,这是对词义来源的探讨。二、词义怎样发展?词义的引申往往有迹可循,这是对词义演变路径的追溯,也涉及到词义发展过程中新字形的产生。由此揭示汉字的基因密码,进而探索中国传统文化的思维模式以及汉民族观察世界的认知思路。

依据先人的造字模式,就可以推导古人认识事物的思维特点和规律。上文已经讨论,创造汉字,完美体现了中国人的思维方式:构造汉字,是一种艺术创造,主要运用形象思维的方式,描摹出一个个具象的场景或画面;创造同源字,是一种科学推理,运用抽象思维的方式,提取出事物意义间的共性特征,加上类属,其意义范畴与隐含特征就都清晰地呈现出来了。而使用汉字,同样是理性的、科学性的推演:一是用抽象思维提取其特征义,施用于其他对象,比如“奋(奮)”的造字义是大鸟展翅飞过原野,其特征是用力向上,由此构成的“奋力”“奋勇”“振奋”“奋不顾身”等常用词却都用于“人”。二是对造字义特征的联想,比如“管理”的“管”,本指竹管,后来指称古时的钥匙,因为其形状像长而中空的竹管。掌握钥匙就是掌控事物,“管家”“管事”“管理”的“管”都由钥匙这个意思产生。三是对相关事物的联系,比如“字”由生育义联系到相关的“婚嫁、孕育、抚养”义,就是线性引申。凡此意义的演变与应用,靠的是符合逻辑的联想与推理。按照这样的思路,我们可以一步步走进美妙的汉字世界,走进古人观察事物的视野中。

我们的具体方法主要有二:一是由今及古,古今融合,通过现代汉语追溯其词语源头。二是从造字义入手,结合训诂材料和文献例证,运用核心义分析的方法,探讨词语产生的构词理据和意义变化等。我们的目的是呈现出汉语造字、用字、构词与意义演变中呈现出的独特思维模式和认知理念,揭示出传统的文化基因。期望进一步挖掘传统语言文字学的活性学术因子,汲取养分,赋予传统学术以更多的现代意义,从而做到传统与现代交融,开展语言学史和社会文化史的多层级和多维度研究。

来源:浙大汉语史研究中心

作者: 王云路(浙江大学敦和讲席教授,教育部长江学者特聘教授,中国训诂学研究会会长)