【历史文化】姜国伊与《守中正斋丛书》‖李冬梅

本文载《巴蜀史志》2022年第3期

姜国伊与《守中正斋丛书》

李冬梅

姜国伊,生卒年不详,字尹人,四川郫县(今成都市郫都区)人。清光绪十二年(1886)举人。王闿运主讲尊经书院时,姜国伊曾条举“四书”疑义数十以问,王闿运亟称之。姜氏自幼聪颖,立志穷经,涉猎汉唐宋儒,笺注传训,尤精于《易》。其所注经传,系以经解经,一扫唐宋诸儒窠臼,兼综条贯,处处有新解,条条有卓见,于经学、医学、农学无所不包。论者谓其经学优于诗赋,诗赋优于文章,医学则在经学、诗赋之间。平生著有《周易古本》《诗经思无邪序传》《大戴礼记正本》《春秋传义》《孝经述》《大学古本述注》《中庸古本述注》《孟子外书》《孔子家语》《经说》等20余种著述,多收入《守中正斋丛书》中镌版行世。另有《神农本经》《本经经释》《脉经真本》《伤寒方经解》《姜氏医学六种》等,收入《姜氏医学丛书》。当时四川总督奎俊、学政张之洞将姜国伊著述呈给朝廷,并奏请奉官以资褒赏,光绪皇帝诏见大臣商议,结果谕旨特授五品章服,后卒于家。《郫县志》有传。

《守中正斋丛书》是一部规模较大、颇有学术价值的丛书。本丛书仅收姜国伊自撰著作,有《周易古本》12卷附2卷、《诗经思无邪序传》4卷、《春秋传义》12卷、《孔子家语正本补注》10卷、《孝经述》1卷、《孟子外篇》1卷、《大学古本述注》1卷、《中庸古本述注》1卷、《蜀记》1卷、《蜀记补说》1卷、《颐说》1卷、《尺牍存》1卷、《癸甲乙记》1卷、《丙申丁酉续记》1卷、《尹人文存》2卷、《尹人诗存》附赋话对联不分卷、《制艺存》1卷、《神农本草经》3卷、《本经经释》1卷、《晋王叔和脉经》10卷首1卷、《伤寒方经解》1卷、《医学六种》7卷、《大戴礼记正本》1卷,凡23种,成28册,约120万字。

《守中正斋丛书》本《周易古本》内页(李冬梅 供图)

不过这并非姜国伊的全部著作,据其《蜀记》载,清光绪二年(1876)夏,姜国伊渡黄河时归装甚多,船家疑为重货宝物,遂全部盗走,其实全为书稿,计有《易诗注解》《神农本经注释》《伤寒经解》《论方经解》及诗文、杂著若干种。可见若不遇盗,《守中正斋丛书》当更为丰富,内容远不止28册,故姜国伊无限感慨说:“关天下后世之民命,最可惜者也。”这无疑也是巴蜀文献的损失。除此之外,还有《尚书考释》《仪礼考释》《论语翼注》《孟子翼注》《孟子述注》《颐说补》等书稿,可惜今亦已难觅踪影,盖早已散佚无存。

其中,《周易古本》以孔子为宗,后儒诸说一概不取,内容包括《八图》《周易上下篇》《彖上下传》《象上下传》《系辞上下传》《文言传》《说卦传》《序卦传》《杂卦传》,末卷附《洪范说》,阐释注疏,语多精辟,乃姜国伊力作,为时人所看重。《诗经思无邪序传》肯定《诗经》言性情,促人伦,以温柔敦厚为教化,谓“诗三百情则诚而意则贞”,遂能成天下万世之业,故诗之所以为教化之本,归结起来不出“思无邪”;并说诗有四难,读诗有二法。这在一定程度上体现了姜国伊的诗论水平、鉴赏能力以及评诗标准。《大戴礼记正本》,全书收文40篇,且有《序》《后序》《例序》各1篇,置于《守中正斋丛书》之末,可谓全书殿卷之作。

由上述可见,是书内容丰富,其中绝大多数是体现文人内在功底的对经书的注释、阐发、笺疏、考辨。不过姜国伊又精医理,善于诗赋,故《守中正斋丛书》中于医学、农学、文学等方面亦都有展现,于此足见姜国伊的知识浩瀚、修养渊深,因此能彪炳于世,领袖一代学人。而《守中正斋丛书》的成书刊刻,也是巴蜀文化在清季的一种复苏现象,更是地方学术与文化繁荣发展的表现。姜国伊乡梓郫都区,文化向来独领风骚,西汉之扬雄,隋代之何妥,宋代之张愈、杨天惠,清代之许儒龙、孙澍、孙錤等,都堪称一代才彦。姜国伊承乡邦文化之润,研经著书,俨然成一大家。这在晚清的文化方阵中,无疑为巴蜀文化的焕然耀眼又增添了许多亮色。

是书刻于清同治、光绪年间,百余年来仅此一刻,版刻精善,然国内藏家却不多,仅上海图书馆、南京大学图书馆、湖北省图书馆、四川大学图书馆有此藏书。因此《守中正斋丛书》可谓特藏书籍、善本珍藏,弥足宝贵。

兹特选取其中几种著述,略作介绍,以见其大要。

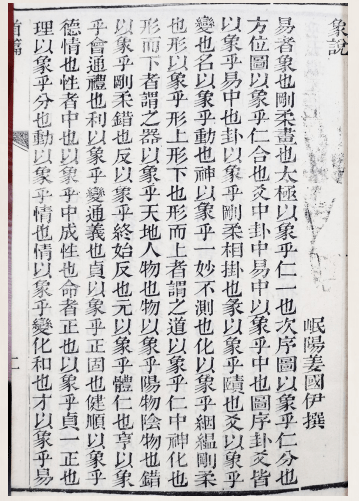

《春秋传义》

晚清四川经学,因何绍基、张之洞入川主持学政,学风大有改观。戴纶喆说:“蜀自何公后,蜀人始知治经;张公后,蜀人之治经者始众。”此期治《春秋》者,如万县何志高、井研廖平、郫县姜国伊、合川张森楷等,皆有著作传世,各说其义。

姜国伊所著《春秋传义》共12卷,另附1卷。卷首有姜国伊清光绪十一年(1885)《自序》及《春秋义说》,其后以十二公各为一卷,末附之以《春秋补义》。全书大旨以为孔子秉周礼而作《春秋》,又礼以义起,故《春秋》取义,惟在惩劝,虽因鲁史旧文,必有劝惩而后书,盖圣人以褒贬行天子之赏罚。所以说,姜国伊此书是意在玩味经文,以推阐其义。大体而言,经文多从左氏,至于传义,则折衷于四传之间,略偏于《公羊》,而主于以礼说经。

《守中正斋丛书》本《春秋传义》书名(李冬梅 供图)

张寿林析评此书云:“按清顺、康间,万斯大为学根柢于‘三礼’,撰《春秋随笔》十卷,多以《礼经》说《春秋》,虽较宋、元诸儒空谈书法者略胜,犹不免失之于牵合。是编持论与万氏略同,而疏于考证,详于议论,凡所诠释,皆不如斯大之密。且书中虽于四传之失多所攻驳,然其持论仍不出诸家深刻严酷之习。谓《春秋》取义惟在惩劝,于是深文周纳,凭私率断,拘于日月、名字、人爵及一字褒贬之义。如此说经,又何异于老吏断狱耶?”张氏以为万斯大撰《春秋随笔》,多以《礼经》说《春秋》,失于牵合。姜著《春秋传义》持论与万氏略同,且诠释又不如万氏之密,故评价偏低。

《孝经述》

《孝经述》凡1卷,卷首有姜国伊《自序》,以为《孝经》乃夫子自著。其论说根据是以《论语》门人所记称“子”,《家语》子孙所记称“孔子”为例,认为此经首称“仲尼”,仲尼者,夫子字,是为自著之证。此据虽然并不充分,但肯定《孝经》与孔子有关,这却是非常正确的。

又以为古书有篇无章,凡分章者,汉儒也。旧本《开宗明义章》第一,宜去“章”字。其第二篇明孝终始,以为当名《五孝》第二。其下《三才》第三,以为自此以下,旧本凡四章,皆无“子曰”字,盖孔氏原本必上承《天子篇》而为一,其天子、诸侯、卿、大夫,言孝而不言父言母者,以既为天子、诸侯、卿、大夫时言之也,其为世子也,则孔子尝论《士冠礼》曰:“天子之元子犹士。”故其未为天子、诸侯、卿、大夫也,则皆士礼也。诸如此论等等,伦明认为“俱言之成理”。不过姜国伊对于庶人之孝不引《诗》,以为诗者,乐也,乐所以行礼,礼不下庶人,故不引《诗》。伦明则指出此“乃牵强之说”。至于诠释字句,姜国伊能详他人之所略,切而不冗,亦不失为此书之优点。

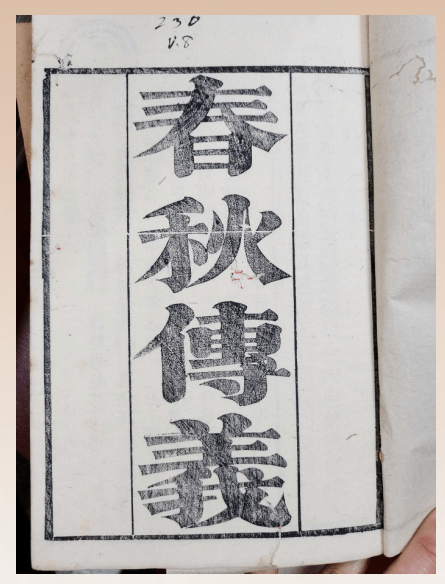

《大学古本述注》

《大学》本《礼记》之一篇,宋儒以为曾子所作而重其传。司马光首先取出《大学》,作《广义》1卷;二程继作,以为《大学》为孔氏遗书,乃“儒者入德之门”,且将其与《中庸》《论语》《孟子》并列;至朱熹作《章句》《集注》,统称“四书”。朱熹说:“学问须以《大学》为先,次《论语》,次《孟子》,次《中庸》。”又说:“某要人先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。《大学》一篇有等级次第,总作一处,易晓,宜先看。”自此以后,师儒执教,朝廷考试,皆以“四书”为本,中国经学遂进入“四书”时代。

然而二程又认为《礼记·大学》原有错简,于是移易章次,以成《大学定本》。而二人所移又不尽皆一致。程颢以“《康诰》曰”以后释“明”字“新”字“止”字者联于首章“明德、新民、止至善”三语之下;然后及“古之欲明明德”一章;又然后以所谓“诚其意”以后,节节释之。程颐则移“古之欲明明德”一章于前,然后及“《康诰》曰”一章,等等。朱熹撰《大学章句》章次大致从程颐而又有所区别,复于《大学》分别“经”“传”,以为一文之中,自相申衍。于是,《大学》文献不复原貌矣。对这些移易经文之举,后儒多致诟病,以为非孔子“信以传信,疑以传疑”之道。王阳明亦重视《大学》,但否定《大学》有错简与脱简,而“以旧本为正”,说:“《大学》古本乃孔门相传旧本耳。朱子疑其有所脱误,而改正补缉之。在某则谓其本无脱误,悉从其旧而已矣。”

《守中正斋丛书》本《大学古本述注》书名(李冬梅 供图)

姜氏此书说本朱子,而经由旧章,盖欲以补朱子之不足而避后儒之诟病。其《自序》述此用意甚明:“朱文公倡明绝学,而《大学》用程氏改本,以致继起大儒及海内有识之士往往疑之,而旁门邪说转得窃古本《大学》以疵诋吾道。今欲使文公之注不违孔、曾之旧,乃次《大学》六篇,仍用朱注,叠附己说,明其述文公以合乎孔子。”

是书凡1卷,卷首有姜国伊《自序》,其以古本《大学》为本,注用朱熹之注,并附有己说。其中于朱子之注用大字写,凡姜国伊补说皆小字写,每节标明其旨,每章亦然。总观全篇,论说析理甚精,于朱注之疏谬亦多有纠正,实可谓朱子之功臣也。

《中庸古本述注》

《中庸》为子思所作,自汉已重其书,著有专篇解说(《汉书·艺文志》著录《中庸说》2篇),小戴收入《礼记》之中。自晋宋而下,代有述作,而以梁武帝《中庸讲疏》《制旨中庸义》、唐李翱《中庸说》,颇为人所称道。至宋而尤夥,胡瑗、陈襄、司马光、张方平、范祖禹、苏轼以及程门弟子,并皆有作。至于朱子《四书章句集注》成,而兹学大盛。

朱熹《四书章句集注》将《中庸》分为33章,无所凭依,自我作古。郑明选即批评说:“子思作《中庸》,朱子定为三十[三]章。按《孔丛子》云:子思撰《中庸》之书四十九篇,不当作三十[三]章。”姜氏亦从此说,以复《中庸》之古本。

是书凡1卷,卷前有姜国伊《自序》《序例》,谓依《孔子家语》“子思名伋,伋常遭困于宋,作《中庸》之书四十七篇,以述圣祖之业”之言,易《中庸》之章为篇,共为47篇。以为首篇,挈其纲也;述孔子言10篇,谓中庸至也;明道费隐11篇,前5篇人事,次3篇鬼神,次2篇国政也;博学1篇,极言择善固执之诚,辟中人以下学圣之道,《中庸》所以作也;自诚明以后12篇,皆言诚也;大哉圣人之道以后8篇,皆崇礼也;仲尼祖述篇,时中之至也;至圣篇,致中和位育之极功也;至诚篇,终率性修道立教之旨也;末篇反复戒慎不睹,恐惧不闻,隐微慎独之学也。

此书体例与姜国伊《大学古本述注》全同,以古本《中庸》为本,注仍采用朱熹之注,且朱注用大字写,姜国伊补说用小字写。只是此书补说不如《大学古本述注》多,且不甚关于要旨。不过伦明却指出其20、21两篇,因各有“子曰”字,以为古书篇幅繁重,每分上下篇,问政分两篇,亦此例,则“系其特见”。如此等等,皆表明姜国伊是书亦不失为朱熹之注的一个补充。

《蜀记》

《蜀记》凡1卷,卷首有清光绪三年(1877)冬姜国伊《自序》,云:“在蜀读书,日有所记,故曰《蜀记》。”可见此书并非记蜀中之事,而是如日记般记读书所得。内容包括《体仁》《道学》《存诚》《慎独》《改过》《不动心》《躬行》《格致》《致用》9章,每章以摘拾古人精语,加以提要阐释,重在倡导人伦与道德修养方面启迪时人和后人。

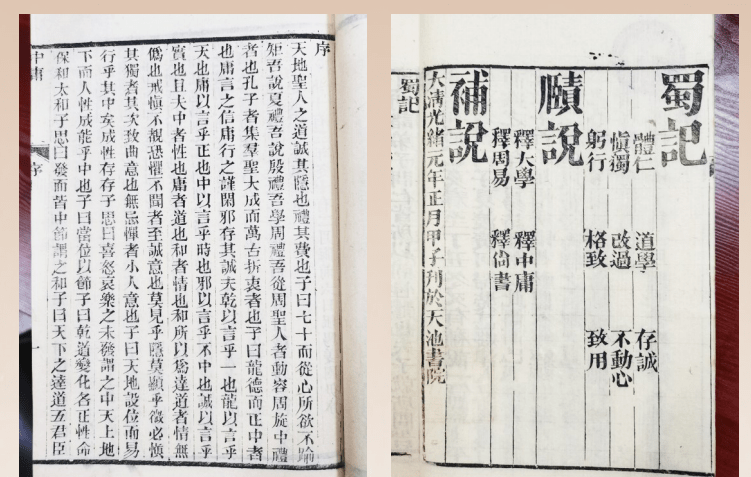

左图为《守中正斋丛书》本《中庸古本述注》内页;右图为《守中正斋丛书》本《蜀记》内页(李冬梅 供图)

此外,姜国伊又作有《蜀记补说》《颐说》《颐说补》,这三种著作与《蜀记》均为同一系列。《颐说》1卷,刻于清同治十三年(1874)。据其《自序》所言,自同治癸酉(十二年,1873年)冬至甲戌(十三年,1874年)春完成,日有所记,杂四子诸经之说,内容包括《释大学》《释中庸》《释周易》《释尚书》四部分。

《蜀记》《蜀记补说》《颐说》俱刻于清光绪元年至三年(1875—1877)间,今收录于《守中正斋丛书》中。《颐说补》则未见传本,盖已散佚。

来源: 四川省地方志工作办公室

作者:李冬梅 (四川大学古籍整理研究所副研究员)