【历史文化】四川客家人第一大县为何是隆昌?‖余广琪

四川客家人第一大县

为何是隆昌?

余广琪

成都东山地区约有50万客家人,是四川第一大聚居区,其中龙泉驿最多,约20万。而1995年《隆昌县志》记载:调查县境内各方言交际人口,湖广话约40%,客家话35%,3种湘方言约25%。现有人口76.4万,则客家人约26万。以县级行政区来看,隆昌市客家人为第一!曾一书先生在《四川隆昌·客乡石牌坊新篇》中记述:“根据民国25年《隆昌县志》及田野调查,闽粤赣填隆客家人初步计41姓116支”,加上最近笔者等调查收集已超过209支。

隆昌市为什么成为四川境内客家人第一大县,初步研究有5个方面原因。

追逃殆尽空位待客

明末清初三十多年中,四川相继遭到张献忠屠戮、明军滥杀、清军滥杀、吴三桂反清等,加之瘟疫、天灾、虎害,邑中土地荒芜,烟火寂灭,实同无人之境。

县令钱振龙在康熙二十五年《隆昌县志》序中载,隆昌“以弹丸而居六路之冲,担荷喘血之时无停,惫殒周道之情可惨,以致四景萧条,百里无烟”“隆自历屠戮灰烬后文献无存”。该志仅24页,且仅存于日本上野图书馆。

县令黄文理纂修乾隆二十九年县志(后简称《乾隆县志》)载:扈湘、黄平、胡克开三进士墓,华表零星,碑石纵横,仅得其姓,余皆剥蚀莫辨。因隆邑自明季兵燹后,学士大夫故家旧族流离播迁,后人无回或无力整修。胡克开故里胡家坝地名延续至今,但清初房屋田土都换了主人,并无胡氏居住。隆昌首富的云顶寨郭氏族谱载:“明末大乱族众流亡遵义者三千余人,乱平还乡仅十一世叔侄九人,即本族清代肇祖。”

《乾隆县志》载,顺治年间即有马于良任县令,外逃者容易返乡。但据民国《隆昌县志·祠祀》记载,隆昌的老湖广仅有明代洪武初年“湖广填川”的丁、傅、吴、张、彭、李、熊、韩、程、胡、郭、钱、陈、王共14支。近有南街薛家花园薛氏后裔说,老谱载始迁祖从广东梅县迁隆,明末外逃清初回隆时土地房屋都被他人所占,打官司只要回了薛家花园。另据郑一旺公谱,明洪武先祖凌冲公进士知叙府,现隆昌有一旺一蛟两支。此3支是老客家人。可见,老湖广老客家人是指明初迁川迁隆、明末被迫外逃、后来回到隆昌的极少数家族的很少族人。

康熙十年(1671年)规定,“各省贫民携带妻子入蜀开垦者准其入籍”。康熙二十九年“定入籍四川例,凡他省人在川垦荒居住者,准其弟子入籍考试”,凡流寓愿垦荒居住者,将地亩给为永业。规定5年起才征税,对滋生人口永不加赋等。这些优惠政策,极大地吸引邻近各省移民大规模迁川,形成“湖广填四川”乃至粤赣闽“上川”热潮。最早得到好消息的湖广移民迁隆最快,占据了隆昌的好田好土,这是最主要原因。

到雍正时,四川米价每石三钱,广东长乐每石八百余钱,差将近三百倍。长乐与邻县兴宁客家人结伴上路,迢迢5000多里。兴宁迁隆石鹅场余氏族谱载:“时至圣主颁诏入往川省,亲朋往者济济,乘风谋者洋洋,我祖泰生带男五人亦遂往川,共族祖叔兄弟皆然来至川中,分散立业安居。”其黄垌寺背余氏老谱满篇载迁川族人,与陂塘口两村余志钦后裔18人、下一辈22人几年内迁川,多支迁隆。

隆昌人口基数不大,增长不快。据《道光县志》记载,到雍正七年土地清丈,隆昌承粮花户仅3744户、15584丁。翌年即“丁条粮合并积算,按亩核明征银”,占有过多田土的家庭多数是先到的湖广人,低价抛售田土,而购买田土的多是后到的客家人。地价不高致乾隆年间仍有客家人迁隆,朱氏族谱载,始迁祖世琮、殿琮两兄弟乾隆入籍,仅在南乡三里买田土1—2分,后裔发展不错。

迁隆好处原乡传播

余泰生雍正五年迁荣昌,数年后儿子维源、维淑、维澜、维鸿分迁内江、合江、隆昌和新繁,其三子维濵仅说生二子,没说是否迁移。邻村余汝彰及弟汝兴、汝伟、汝贤,堂兄汝康、永宁、汝忠等雍正四年迁隆。为什么迁隆或紧邻的荣昌?极大可能是受同住兴宁汤湖的王氏影响:族谱载,王以温及以良、以恭、以俭、以让、以义六兄弟,康熙六十一年迁隆分居县南的胡家镇、云顶镇、圣灯镇。以温后裔王敬堂说,迁隆时以温及长子长孙年龄,依次是65、42、18岁,以温6个儿子6个儿媳,长子4个儿子,包括未成年女儿迁隆时约有25人。以温5个兄弟平均每家16个子孙,合计约100人,迁隆几代后在各家中心位置修了王氏祠堂共祭。至于汤湖王氏受到何人影响,相关族谱记兴宁黄氏康熙六年,邓氏顺治年间就已迁隆。

隆昌客家人多数是广东迁隆,其中长乐县仅武城曾氏后裔就有25支,全县达79支,兴宁县达34支,其他县44支。福建含迁江西迁湖南再迁隆11支。江西含迁湖南再迁隆19支。这与洛带客家博物馆展示的迁川客家人来源差异巨大。特殊的是福建上杭县蓝仲荣,因二哥在官场斗争中以涉反清复明罪被处死,率家族10多人逃离福建迁隆,以300两黄金购买南三里老君坝1000亩田土,修祠堂兴族学,重修族谱载明家规族训,人才辈出,修建新桥等。

最终落户隆昌的,还有不少是先迁移到邻近县,若干世后部分裔孙繁衍到隆昌,如2008年共同编纂《隆昌古氏族谱》的16支古氏,有8支是迁移内江、富顺、荣昌甚至江津的后裔迁隆的。当然,先期迁隆的也有部分或全家一段时间后再迁成都、宜宾等地。

余泰生和王氏是一次性举家迁移。另有分段式家庭迁移。余汝彰携3个弟弟先迁隆,当年其父余睦恭也迁隆,不久,汝彰回广东兴宁竹几接母。广东龙川县李文苑闻四川招民开垦,携妻先往调查再返回向阿公梓谦说好处,梓谦谓“老不辞勤,星霜莫畏”,82岁夫唱妻随乘竹舆,携长子三子全家于雍正四年迁荣昌县。次年,次子迁近邻隆昌现高铁北站。后四子迁荣昌终于全家迁完。家族一人迁隆后,相距数十年上百年,后裔仍然有多人迁隆,最典型的是邬氏家族。正在纂修的邬氏族谱记载,康熙14年即1675年1支迁隆,康熙庚子年1支,乾隆年间9支,其中1736年3支,1777年1支,1783年2支。足见隆昌真有口碑,真有吸引力。

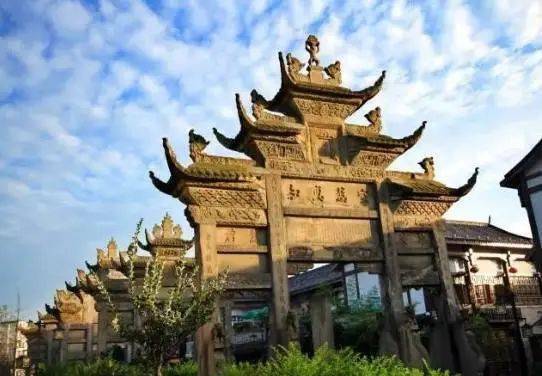

圣谕坊促官民和谐

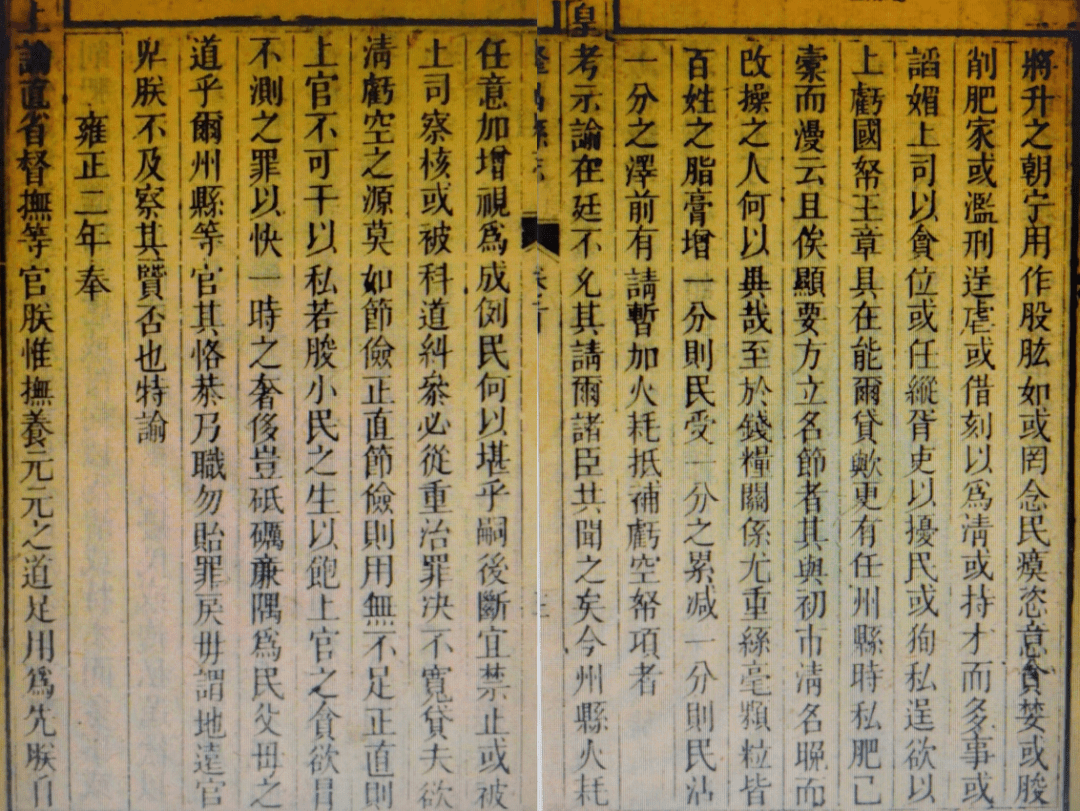

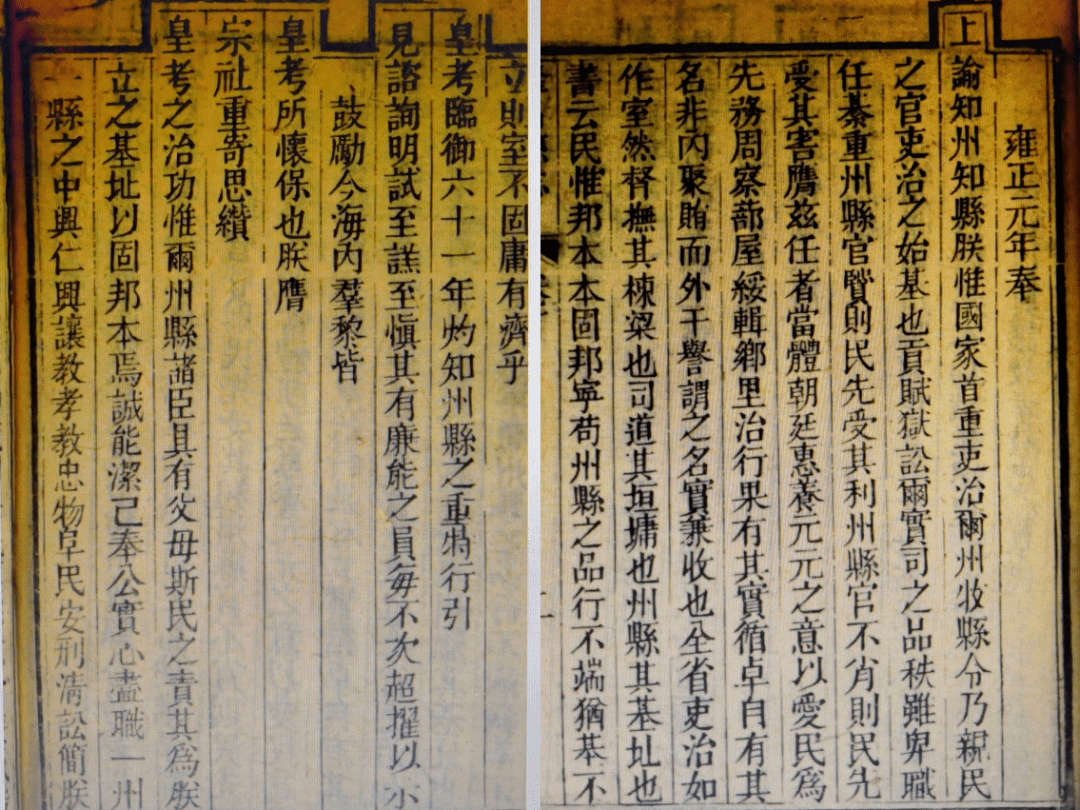

《乾隆县志》记载:圣谕坊在县大堂前,雍正元年奉文建。该年正月初一,雍正皇帝连发十一道治吏谕旨。《道光县志》首次仅记载雍正第十一谕知州知县,摘要如后:上谕知州知县,朕惟国家首重吏治,尔州牧县令乃亲民之官吏治之始基也,贡赋狱讼尔实司之,品秩虽卑职任甚重。州县官贤则民先受其利,州县官不肖则民先受其害。书云:民惟邦本,本固邦宁。皇考之治功惟尔州县诸臣具有父母斯民之责,其为朕立之基址以固邦本焉!诚能洁己奉公实心尽职,一州一县之中兴仁兴让、教孝教忠、物阜民安、刑轻讼简,朕将升之朝宁用作股肱。前有请暂加火耗抵补亏空帑项者,皇考示论在廷不允其请,尔诸臣共闻之矣!

将此圣谕勒石牌坊公开阐扬,雍正爱民明君形象即迅速传遍全县,大利整顿吏治,又利笼络民心。同时,智慧的隆昌绅民理解“州县官贤则民先受其利,州县官不肖则民先受其害”后,注重通过对贤达者建坊竖碑表达呼唤清官德政。隆昌现存5德政坊中,最早修建的牛树梅德政坊镌刻:“并冀后之君,子宰斯邑者,其奉我公为筮龟,则实惟隆人之庆。”史载,隆昌建德政坊、德政碑21座,涉及18人。乾隆四十年县志删除圣谕坊,但载修建圣谕坊的县令刘琨“邑人爱之如父母,迁直隶开州”,于中行善恤下、邑无废事,迁江南六塘河务同知等。而据《同治县志》蠲赈记载,因康熙雍正年间川省士民乐输米石上佐军需,蒙恩全免额征钱粮、以金川凯旋蠲免十分之七、以55年寿蠲免三分之一、以乾隆传位全行蠲免等。

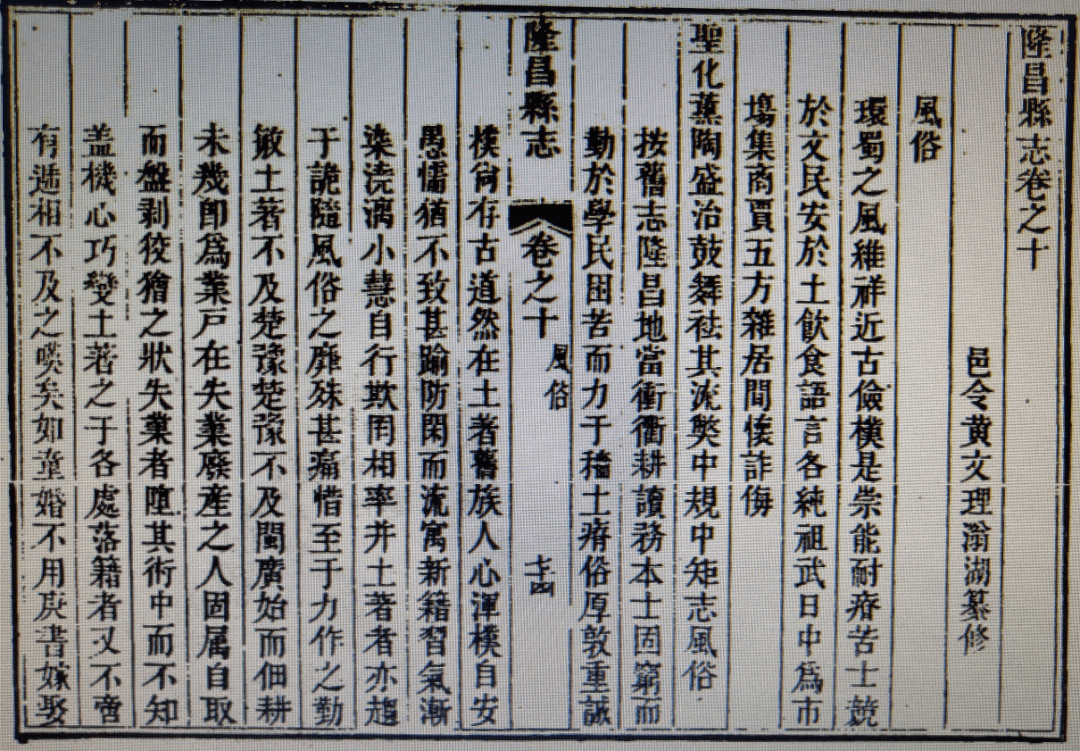

《乾隆县志》之风俗载:隆昌地当冲衢,耕读务本,士固穷而勤于学,民困苦而力于穑,土瘠俗厚敦重诚朴,尚存古道……力作之勤敏,土著不及楚豫,楚豫不及闽广,始而佃耕,未几即为业户。在失业废产之人固属自取,而盘剥狡狯之状失业者堕其术中而不知,盖机心巧变。出生湖南的邑令黄文理这样评价闽广客家人,足可理解客家人在隆昌的发展环境和实际发展都很不错。

据相关族谱载,基本在三代余汝彰家买田业30000余石、吴子康家置田万顷、龙市镇薛氏买田业5000有奇,泸家滩钟氏买田业3000余亩,石碾镇魏氏、龙市镇戴氏买田1000以上。相关族谱载,薛学仁、薛达升、骆弘宁、张有元等迁隆进行麻布编织、收售、贩运,后来也购置田土。由于该志是隆昌现存最老且对继任者有先入为主影响的县志,客家人发展好应是东大路上形成唯一大聚居区的主要原因之二。

百业兴旺最常绩麻

《乾隆县志》之土产载,植物含农产品分为谷、帛、货、蔬、果、蓏、木、花、药、竹等10类共84种,其中花首先是兰、蕙,可见朱德亲自命名的世界名兰“隆昌素”及前身至少经过了数百年人工选择。而帛直接指麻布与棉布,货则指棉花、靛、灯草等。

《道光县志》改土产为物产,丰富了内容,如稻含糯稻6种,粳稻12种,有香谷,有7种六十早或百日早或7月熟。豆类13种,载黄豆可酱可油可腐,中草药20种。载动物毛属11种、羽类19、鳞属8、介属9、虫属31。由此可知,隆昌物产颇丰,栽种、养殖、捕捞、运输、贩卖,需要人工,若深加工再贩卖也需要人工,从而创造了许多行业与工作岗位。

1983年《隆昌文史资料选辑》第二辑载陈永年文:隆昌手工业包括麻布棉布漂染织袜4种、锅铧铁器锡器铜器4种、木器竹器藤器草席4种、骨器布伞纸扎火炮土硝土纸6种、成衣制帽布鞋裱糊绳索丝线6种、酿酒榨油米坊面粉条粉酱园6种、陶器砖瓦石灰3种,并说明一些泥、木、石、雕刻、弹花、屠宰、理发等未列入。以上各行各业大多源远流长,在隆昌明朝建县以前的若干朝代,隆昌地处成渝等交通要道,许多行业技术即已传来发展传承,例如1995年县志载,隆昌城郊罗汉寺东汉墓出土陶猪,约2000年的陶砖上隆昌白猪栩栩如生,证明隆昌土陶和养白猪历史悠久。笔者认为,隆昌尚有一些特色或非特色行业没有总结到:如塾师武师掌墨师掌坛师祭师医师药师名角乐师画师、修园建桥立坊、耍龙舞狮说书、传书抬轿马运挑盐保镖、补锅补碗、阉鸡骟猪吆鸭捕鱼打猎猪牛配种,麻布12工序中需专业技术的多种匠人及封建迷信的算命看相、看期拆字、道士巫婆、阴阳等。正是土著、客家人与湖广人传承了适用先进的丰富业态,客家人容易选择适合自己的行业作为主业或副业以利生存,何况还有底线即绩麻。

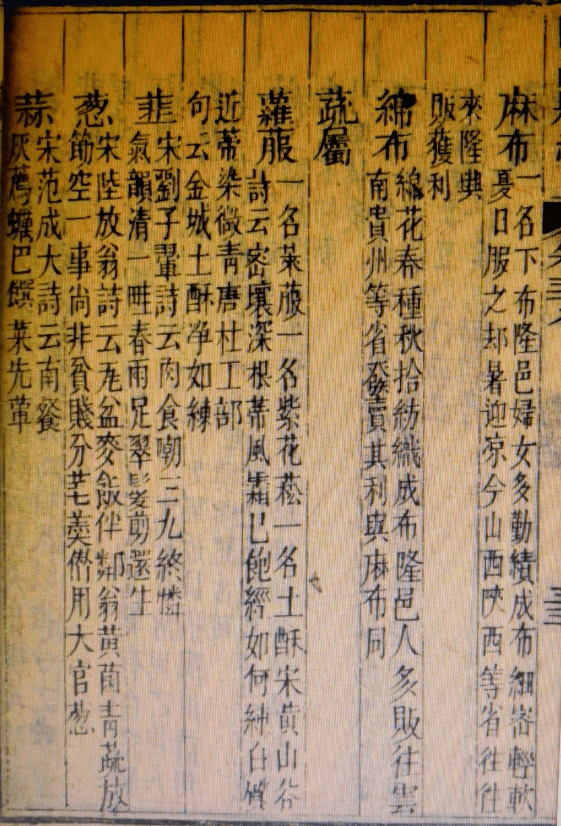

道光3年县志载:“麻布一名下布,隆邑妇女多勤绩,成布细密轻软,夏日服之却暑迎凉。今山西陕西等省往往来隆兴贩获利。”200年前,麻布大量外销是有原因的。据“隆昌人文”微信公众号创办者叶履宁考证,3000年前,《诗经·周南》写到麻布,西汉扬雄《蜀都赋》载,用竹筒保存运输精细麻布。唐朝文献记“泸川郡贡葛十疋”“昌州贡筒布”。古昌州即今荣昌,泸川即今泸州,后来隆昌置县,即从荣昌、泸州和富顺析地而成。而泸州和富顺全境与荣昌主产地均不在东大路上,隆昌则占据东大路驿、街、镇5地,更可能先有麻布。

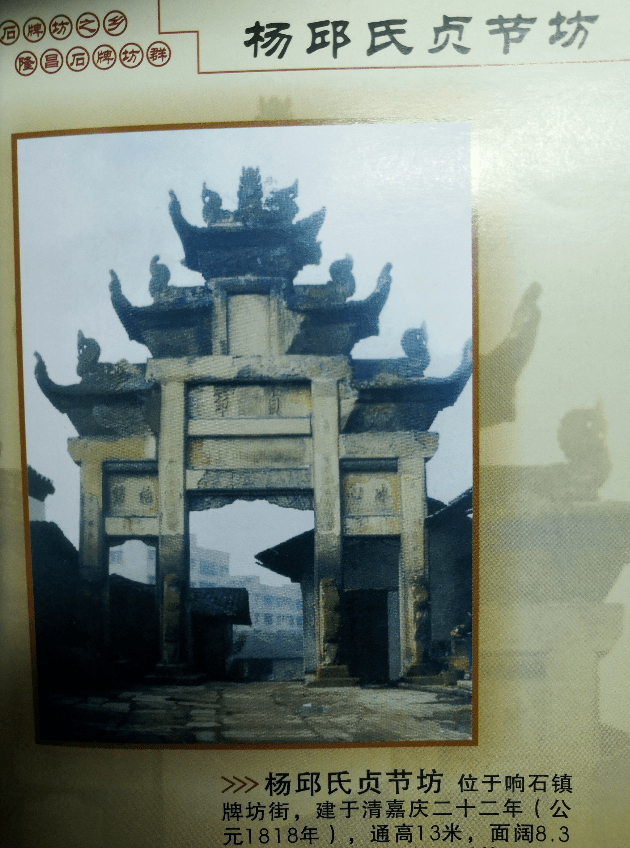

响石镇现存杨邱氏贞节坊由叙州知府施光辂撰坊主事迹,突出“对孤灯而纺绩”。其孙媳杨林氏节孝坊由内邑甲辰恩科解元张德元撰坊主事迹,突出“缟衣茹素,躬纺绩”。二人夫家杨氏是广东客家人,称一门双节。《道光县志》记彭湜母“孺人朝夕纺绩”,记彭湜次女“甫九岁随母至署纺绩弗辍”,彭湜是雍正乙卯年举人,其母纺绩至迟在康熙中期。《隆昌云顶寨郭氏牌坊人物》载,明泰昌元年旌表郭懋宏妻贞烈杨氏,其长孙媳郭吴氏夫故后,“每夜织布,陪两子读书,直至鸡鸣”,应在康熙初年。

《隆昌文史资料选辑》第一辑载,1925年当麻布店学徒,后自开诚昌店,自创金鹅牌与鹰球牌商标,一口气列出隆昌50家麻布店牌号和经理人的钟辉武撰《隆昌夏布简史》,记隆昌夏布产量素来包括荣昌盘龙场和内江观音滩、田家场的一部分,盘龙场每年约2万匹运销隆昌;观音滩、田家场1万多匹运销隆昌。隆昌最高年自产8、9万匹。

《隆昌文史资料选辑》第七辑载杨祥文引1937年《四川月报》第10卷“全县业夏布者,约占农家百分之四十。其每年生活费用恃此以资弥补者约占二分之一。农家无论老少妇女,均操结麻线工作。”又记1943年隆昌乡镇概况调查载,县属28个乡镇除中城镇外均产夏布,另有航空麻制厂专业生产降落伞专用夏布。

宫祠林立抱团取暖

客家人每迁一地,几兄弟并不落户在一处,常小分散大集中,以利尽快开枝散叶而又互相支持。一般各自成家立业、创立字辈。但常共用祠堂,如前述王氏;祭祀共祖,如余氏返兴宁迁太公骸骨,清明祭祀可达100桌。有的亲兄弟甚至堂兄弟后裔共用字辈,有的几代之后再共用,如4支余氏字辈到第四代完全相同,但是各支自修族谱,几年前统一修谱与近年隆昌古氏16支、现在邬氏16支、罗氏8支统一修谱,都各支谱系单列。特殊的武城曾氏后裔,从广东、江西、福建、湖南、湖北等地迁隆,多少世代以前就开枝散叶,但许多支沿用明清皇帝为孔、颜、曾、孟四姓钦赐的统一字辈,2008年30支统一修谱也是各支谱系单列。

目前,隆昌一些族支已认祖归宗到原乡,常用客家话微信联系。龙川县李梓谦、李昌熺迁荣昌衍隆昌的李展器、李国庸等支,已参加龙川县李氏总祠统一修谱。兴宁市余氏老族谱损毁,无法查兴宁始迁祖,但迁隆5支老谱记载相同,已深入研讨。

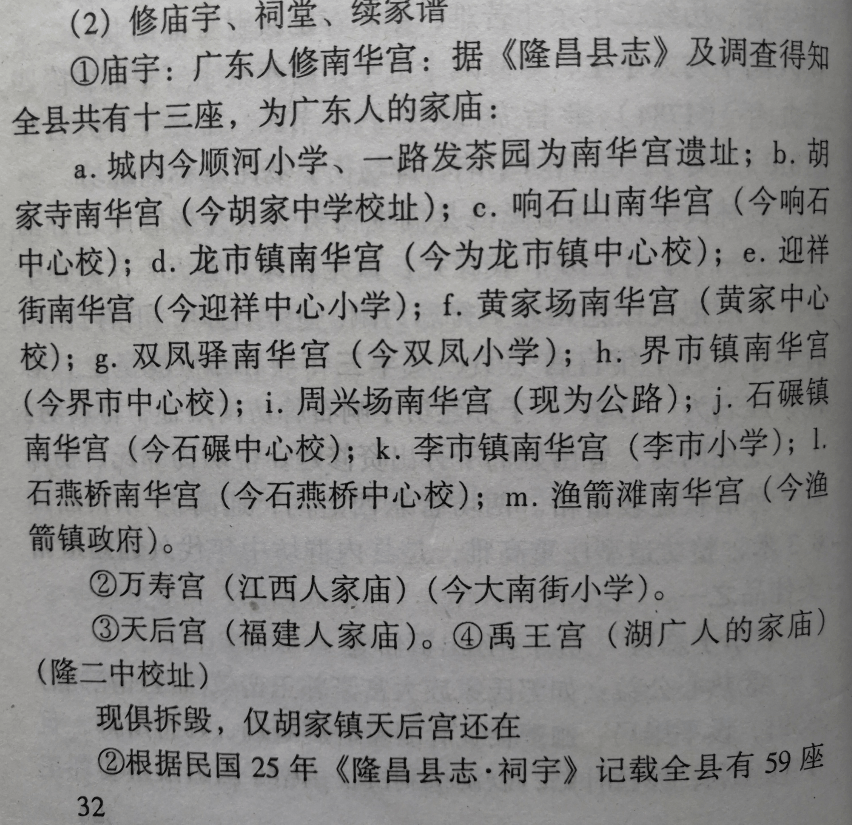

一定地域的客家人也抱团取暖。隆昌最繁华的是县城,各个乡镇是当地的的经济文化中心。迁隆广东人家庙是南华宫,曾一书先生记载,县城、胡家、响石、龙市、迎祥、黄家、双凤、界市、周兴、石碾、李市、石燕、渔箭有13座,县城江西人家庙万寿宫1座、福建人家庙天后宫1座,湖广人家庙禹王宫1座。中华人民共和国成立后基本原址办中小学。可见客家人尤其是广东人喜欢建家庙,每座南华宫的建成至少显示该地广东人多,且很团结愿意出钱出力。当然也修了数十座祠堂,一般都购买了祭田,收入用于祠堂祭祀开支。有的还购买学田奖励读书。

一般客家人会保存原乡主要的建筑风格,家族修祠堂与家庭修房,也就展示了特有的建筑语言,让人们容易看出房主祠堂的客家人属性。这与客家话都在呼唤着客家人的团结,更显示不容无理冒犯的威严,使客家人有安全感,也促进客家方言岛长存。

隆昌客家人的融资,不知起于何年的“邀会”很常用。一般是由信誉良好有号召力的人牵头,邀请10数个经过考察确认有需求经费有保障的人入会,每月交定数现金,集中后依次交给事先排定的一人使用,该人当天请客致谢。此法的优点是解难救急,如有多人同年或连年家有娶媳妇、嫁女、做大寿等需用钱较多的,参加邀会提出用钱月份,经过协商达成一致即可实施,一般都会顺利进行。

客家人迁隆以来,出过清朝进士、圣旨批准数个孝子与百倍节孝妇修建石牌坊、修城修桥修书院;出过辛亥革命先驱、全川武打第一、千人大院年收10元租金支持上海立达学园迁隆办学;出过共和国院士数人,获国务院特殊津贴五姓10人,获省部级各类奖励无数,教授、研究员、教授级高工等难以数及。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:余广琪(四川省隆昌市乡村教师,全国优秀教师)