【历史文化】千年文化古邑 激扬英杰风流‖丁禹强

本文载《巴蜀史志》2021年第1期

千年文化古邑 激扬英杰风流

丁禹强

一方水土养一方人民,一方人民孕育一方风情。在近1500年的建置历史 中,邻水县这片古老神奇的土地上,曾建立州(郡)县两级地方行政机构,人文蔚起,英杰辈出,创造了辉煌灿烂的文明。木本水源,绵延传承,邻水县获得“全国文化先进县”荣誉称号最早,保持至今。

邻州与邻水县的文献引征

中国从秦代开始实行郡县两级地方政治制度,东汉开始实行州郡县三级地方政治制度,以后历代都有继承和发展。古代邻水县地域,曾设立州(郡)县两级地方行政机构,即邻州、邻山郡、邻水县。《隋书》《旧唐书》《宋史》《太平寰宇记》《舆地纪胜》和明清省州县方志著作,均有记载。

邻州。建置于梁大同三年(537),管辖邻水县、邻山县,州治设在邻水县邻山里(今兴仁镇)。最早见于《隋书·地理志·宕渠郡·邻水县》:“梁置县,并置邻州。后魏改邻山郡。开皇初郡废。”唐武德元年(618),又分邻水、垫江县地置邻山、盐泉2县,设置邻州,此时邻 州管辖邻水、垫江、邻山、盐泉4县。

邻山郡。后魏设置渠州邻山郡。隋开皇初郡废。唐天宝元年(742),改为邻山郡。《宋史·地理志》:“渠州,邻山郡,军事。宝祐三年(1255),徙治礼义山。领县四:流江、邻水、邻山、大竹。”

邻水县。因川东平行岭谷“邻次相比”而名邻山,发源于邻山的河流名邻水,因大邻水、小邻水(大洪河、御临河)而名邻水县。建置于梁大同三年(537),距今已有1480余年历史,属邻州,县治在邻山里(今兴仁镇),同州治。西魏恭帝三年(556),属渠州邻山郡。隋开皇元年(581),治地由原邻州城迁移至岳池溪(今县城北)。宋乾德四年(966),治地由岳池溪迁移至崑楼镇(今县城北)。隋唐、前蜀、后蜀至两宋期间,邻水县归属屡有变化,曾归属渠州、邻州、邻山郡等行政区管辖。元代邻水县因编户不足并入大竹县,改称邻水镇。明成化元年(1465),复置邻水县,在鼎屏镇建立县治。

邻水县天意谷瀑布

邻州故城遗址。20世纪80年代,兴仁镇寒丰村发现一块石碑,镌刻碑文“古潾州城基于龙鼻岩东南五里地,东北沿向西南,城长二里”。刻碑的时间和落款均无法辨认。根据碑文指示方向和已发掘文物查考,基本可以断定古邻州城位于现在的兴仁镇街场坝至老车坝之间,州衙门设在现官井塆。

官井及古井。现官井塆周围有古井16口,存有官井(县级文物)、沙井、双井、干井等遗迹。《四川通志·卷七·名宦》记载,毛敏“建炎间知邻州时,普惠。诸井皆废,敏复之,以苏民病”。建炎为南宋高宗赵构年号,即1127―1130年。由此可知,南宋建炎间的邻州城在今兴仁镇。

白鹤寺。清道光十五年《邻水县志》记载:“在古邻州二里许。昔庙貌宏敞,有大方丈居之。宋时赵学士题诗于壁。”“绍兴六年丙辰冬十二月戊申,赵德载赴官宕渠,入境小雨,肩舆中戏作一绝。后修职郎奏差邻山县尉高匪躬,从政郎奏差邻山县令史彦时,共立石碣。庙毁辱泥涂久矣。嘉庆中,包姓于田中得之,移于兴仁市川主庙,永垂不朽。”

《赴官宕渠入境小雨》

赵德载

三年冷眼笑吹竽,

世态炎凉我自知。

却怪天公亦人事,

入邦便有雨随车。

这段记叙十分详细,时间精确到十二月戊申,事件交代很清楚。绍兴是南宋高宗赵构年号,六年即丙辰年,从“邻山县尉高匪躬”“邻山县令史彦时”“共立石碣”的文字看,可见当时的邻山县设在邻州城,清道光十五年《邻水县志》与正史的记载一致。嘉庆是清仁宗年号,即1796―1820年。这个“石碣”距今200年左右,还被发现“移于兴仁市川主庙”,当是古邻州城州治在今兴仁镇的重要证明。

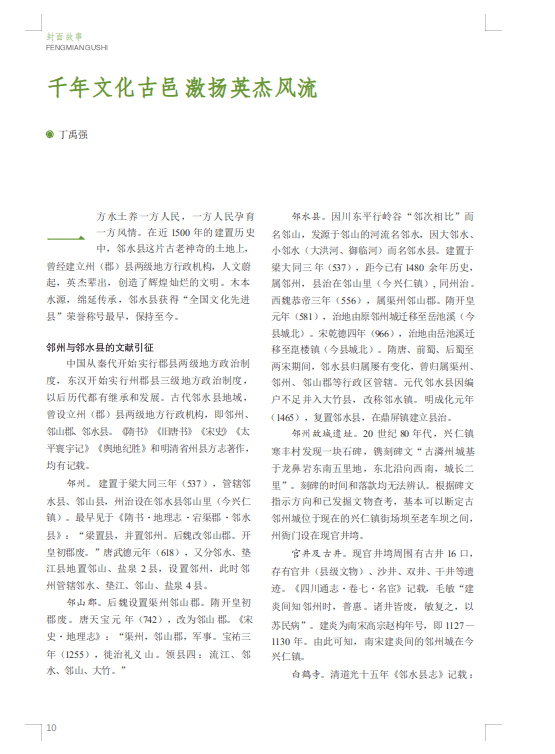

上:中华人民共和国成立前的邻水西门桥; 下:古邻州官道

御临河。清道光十五年《邻水县志》记载,明建文皇帝朱允炆靖难之役后曾流落邻水,居御临镇洪武旧臣杜景贤家。有诗《题清风亭及剑井》,县境内有古迹清风亭、剑井、白龙洞、松柏滩等。故幺滩河又称御临河,幺滩镇即称御临镇。

唐宋遗迹考古发现举例

据《元丰九域志》记载,唐代邻水县有10里2乡10镇,宋代邻水政区依旧。明初洪武年间,邻水编为4乡16里,有人丁5500余丁,折合人口大致可以计算为3万―4万人。从现存唐宋遗迹和考现考察,可以认定唐宋时期邻水县经济社会繁荣,人口众多,达到一个相当繁盛的程度,成为四川东部经济、文化名区。尤其是在南宋时期,邻水人口繁盛、财力雄厚、物力充裕成为支撑南宋王朝的经济重地,成为屏卫广安大良城、合川钓鱼城的后方基地。

高石乡唐代千佛岩摩崖石刻。位于原高石乡(今王家镇)地龙村,与王家镇峡马村大佛岩遥相对应。千佛岩壁题记说,该石刻刻造于唐僖宗广明庚子年(880),距今已有1140多年历史。该石刻有7洞1000多个人物和动物石雕、600多个石刻人物佛像。其中第一洞有大佛1个、小佛230多个;第二洞有大佛2个、小佛90余个;第三洞有大佛5个、小佛200多个。以第3、第5洞佛像保存完好,神采飞扬,栩栩如生。佛教人物造像最高的有1.5米,最小的仅有4寸。除佛教人物外,还刻有大象、狮子、麒麟等动物图像,神情自若,饶有风趣。

唐代杜甫“书岩”石刻和陈子昂“流杯池”。清道光十五年《邻水县志》记载,书岩(又名“少陵岩”),在治西20里(今属城南镇)。唐杜工部游览寓此,见石壁秀润光滑,因刻“书岩”2字于石上,字画清劲,洵属名笔。明隆庆元年(1567),南充进士、山东巡抚张鉴,与县尹吴乾亨往游其地,爱谷中和风袭人,又复书其旁曰“阳春谷”,亦邑中名胜也。流杯池,距书岩2里,唐陈子昂于溪流浅漱处,凿石为池,纵横丈余,波流委折,状若回文,时与宾客宴游其间。明万三十六年(1608),知县尹愉,同邑人冯从龙、孔宏颐等,临池宴饮。于池岸石壁上,刻“曲水流觞”4字,又刻“茂林修竹”,字刻遒劲可爱,亦大观也。

鼎屏镇南宋水文石刻。位于鼎屏镇北门右侧岩壁石窟内,刊刻碑文“丁亥宝庆三年六月初七日甲寅水泛至此谨记”。这是宋理宗赵昀宝庆三年(1227)农历六月初七邻水县的一次洪水水位标识,距今将近800年。经四川省水利厅专家1984年考证,这是中国仅存的5处宋代水文碑刻之一,具有重要史料价值。

龙桥乡南宋黄陵寺摩崖石刻。位于今袁市镇黄陵村,残存佛像3组。中组为圆觉菩萨,有佛像34尊,分为上下两排。左组为地藏王菩萨,共5尊,中间为地藏王,左右各2佛为侍者,保存完好,彩绘遗迹鲜明。右组为接引佛,共3尊,正中为释迦牟尼佛,高约7米,左右各站立侍者1人,高约3米,雕刻精美。遗存有碑记2块,一块是《黄陵山至圣会焚献碑志》,记载黄陵寺从清道光至咸丰年间购置庙产情况;一块是《黄陵山记》,记载黄陵寺南宋以来修建、发展情况。现为四川省文物保护单位。

黄陵寺摩崖造像及石刻

城南镇灵宝山南宋古石桥。位于城南镇三合村,清道光元年《邻水县志》记录此桥,名叫灵宝桥。桥长22米、高1.2米、宽1米,9墩,桥面用10块长厚不等的板石铺砌,最长者2.5米,最厚者0.3米。桥体外表已无錾子凿痕,石形粗犷不规则,经四川省文物研究院鉴定为宋代石桥。据邻水县文管所1980年普查,灵宝寺附近大石头上曾发现一块石碑,镌刻“丁酉淳熙四年造桥”文字。淳熙是南宋孝宗皇帝年号,淳熙四年即1177年,距今有840多年历史。可见此石桥应为南宋淳熙四年所造。现为四川省文物保护单位。

城南镇南宋民间墓葬群。2015年,在邻水县城南镇牌坊村许家塆,由四川省考古研究院发掘南宋民间墓葬1处。墓主滕姓,墓室宏敞,兄弟合葬,雕刻朱雀、玄武、青龙、白虎四兽和十二生肖图案。2019年,在附近南约1000米处城南镇郑家村,由四川省考古研究院发掘南宋民间墓葬1处。墓主不详,墓室宏敞,夫妻合葬,雕刻朱雀、玄武、青龙、白虎四兽和十二生肖图案。

科举数据见证教育实力

一个地方产生进士的数量,一定程度上反映该地经济繁荣、文化昌盛的基本状况。由于元末明初、明末清初大规模战乱,邻水县明代以前的地方文献无迹可寻。综合《大明一统志》《四川通志》等文献,可知邻水县在唐宋时期的科举、人才概况。历史上,邻水虽为山区小县,但文化昌达、人才辈出,略高于全省平均水平。

唐宋时期,邻水县(邻山县)的教育基地不能确考,大抵以官学(文庙和书院)和私塾并存。但是,两宋300余年间,邻水这个偏僻、闭塞的山区小县,考中文科进士24人,文风广播,青史流芳。其中匡鼎考中探花,雍公说(治平年间)官至东京制置大使,杨端(元祐年间)官至观文殿大学士,彭辑(元祐年间)提举两浙、名满江南,均乃一时翘楚。

明清时期,据不完全统计,邻水县考中文科进士16人。其中明朝文科进士7人,排名全省28位,举人27人;清朝文科进士9人,排名全省13位,举人42人。清道光元年《邻水县志》评价说:“士多秀良,力学者众,文风兴起,学使每称为八属(顺庆府二州六县)之魁。”邻水县为什么会取得如此优异的科举考试成绩?主要得力于兴办义学和开办书院。

邻水县黄桷树公园

清乾隆时期,邻水县有义学31所,分布于县城和20多个乡镇。各地士绅带头捐款捐产,延请教师设馆,开办义学。有士绅乡贤义学,如鼎屏镇文昌宫、幺滩场、柑子乡、丰禾乡、高滩乡、石稻场、牟家坪、双龙寨、高穴子义学。有寺庙信士开办的义学,如龙安乡金台寺、高滩乡乐游庙、丰禾多来寺、柳塘缘咸庵义学。这些义学履行教育青少年读书识字、传播文化知识的功能。

邻水文庙在治东一里怀仁山下,即今鼎屏镇东门外食品公司一带。始建于北宋徽宗崇宁年间(1102―1106)。明万历戊申(1608)知县尹愉重建,明末被毁。清代邻水知县李时亨、蒋摺、徐枝芳、吴秀良、余绍元等人多次重修、增修。至清道光十一年(1831)形成宏大规模。

邻山书院,清顺治十八年(1661)知县李时亨创办,院址在鼎屏镇中街文昌宫,乾隆时期院址迁今鼎屏小学内。书院选拔县内优秀生员深造,培养科举人才。此外,廖寅绍庭书院和管作霖玉屏精舍,均是清中叶以来邻水著名书院,起到培育人才的重要作用。

文化传承谱写英杰风流

农耕时代,人们重耕读、重家教,相沿成习,蔚成风气,故形成“万般皆下品,惟有读书高”的社会共识。

匡鼎。南宋时期柳塘匡家庄(今石滓镇)秀才,学富五车,为人忠厚至孝,以常年在外教授私塾谋生。某年除夕,匡鼎家贫,买不起刀头(块状猪肉)敬神,只好将学生家长(渔夫)赠送的大洪河河虾、鲤鱼煮成一锅汤锅,祭祀祖先。在堂屋祭祀时,匡鼎本想吟诗一首,表达歉意,结果临场只说出三句:杯中无酒斟清水,锅里无肉炒红虾。寒士家贫鱼祭祖……匡鼎思维短路,面红耳赤,不知怎样接续下去。冥冥之中,突然有一个声音吟诵道:他年必定点探花。果然,南宋淳熙年中,匡鼎连中举人、进士,并在殿试中获得第三名(探花)。至今,邻水东槽仍有“匡鼎探花白侍郎,孝心感格到上苍”的言论。匡鼎探花鱼,作为邻水民间孝道的象征和美食的标志,流传至今。

杜景贤。生于元至正七年(1347),明洪武二年(1369)进士,钦点文渊阁大学士,升授两京监察御史。建文二年(1400),辞官还乡,隐居学堂沟,读书乐道。英宗正统四年(1439),封吏部天官。圣贤师范,一生正气,忠奸善恶待不同;两袖清风,是非曲直量有度。《明史记事本末》载,建文皇帝朱允炆于永乐三年(1405)、永乐七年(1409)两次到邻水善庆里杜景贤家中避难。同行旧臣程济曾写下诗歌《白龙洞皱眉柑》:“弃却春光独爱秋,至今不改皱眉头。主人若把金箭割,点点酸心对客流。”证明邻水柑橘历史悠久,受到文人品题赞美。

刘三才。明万历己卯(1579)解元、癸未(1583)进士,授吏部文选司主事。英才冠众,政绩超群。邑令皆器重之。当今,邻水投入1.5亿元修复刘三才故居,建成铜锣山生态旅游度假区,成为文化和旅游融合发展的崭新载体。

包永怀。号明德,明代武进士出身,以军功平服台湾,升协台;再迁陕西省镇台,兼代提台职。晚年力请告退,生平勤于王事,从事征战。暮年因劳成疾,殁于故里。

廖寅。字亮工,号复堂,清乾隆四十四年(1779)举人,大挑一等,署河南叶县知县,剿白莲教有功,擢江苏镇江知府、江西吉南赣道,历署布政使、按察使。清嘉庆十六年(1811),迁两淮盐运使。后以老病归乡,主持编修清道光元年《邻水县志》,校勘出版题襟馆《华阳国志》。

甘家斌。字佚斋,清乾隆癸丑(1793)进士,翰林院庶吉士,刑部员外郎,大理寺正卿。历仕三朝,勤慎奉公,清廉自守。任内上疏,反对洋教在中国内地传播。晚年在重庆、万县等地讲学,主持编纂清道光十五年《邻水县志》。

李准。字直绳,号任庵,清光绪三十一年(1905)任广东水师提督。宣统元年(1909),李准率伏波、琛航2艘军舰前往西沙群岛进行复勘,查明岛屿15座,分别刻石命名,并在邻水岛(今永兴岛)上升旗鸣炮,庄重声明南海诸岛是中国领土。著有《广东水师国防要塞图说》《粤东从政录》《任庵自编年谱》等书,成为中国有效行使南海主权的有力证据。

山川毓钟灵,人才搜更出。“文化古邑、山水之城”的文化名片响彻川渝,“巴蜀风韵、橙意邻水”的文化节日走向神州。千年文化古邑正在焕发蓬勃生机,百万邻水儿女必将绽放更美风采。

(本文载《巴蜀史志》2021年第1期 )

来源:四川省地方志工作办公室

作者:丁禹强(邻水县人大常委会教科文卫委副主任、邻水县党史地方志办公室原主任)