【记忆】父亲的剪刀‖洪林

父亲的剪刀

洪 林

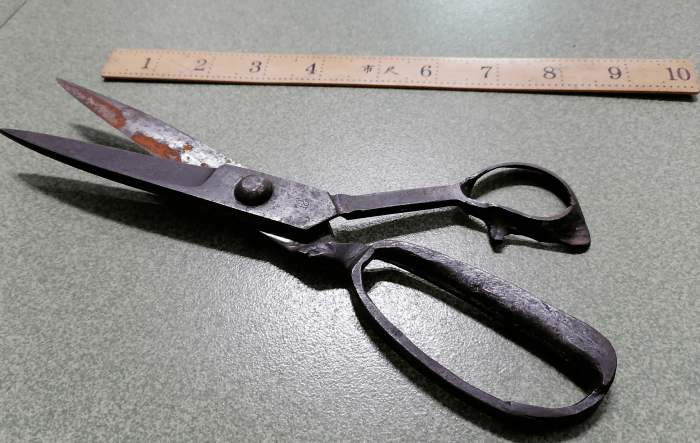

家里珍藏着一个老物件,一把刀柄磨得锃亮却一直被大姐擦着油保护着的剪刀,那是父亲留下来的。

作者父亲用过的剪刀

父亲是裁缝,过去的长衫马褂,还有后来的中山装、军干服等,只要是父亲做的,乡邻都一个劲儿地夸他,“洪师傅,您做的衣服好撑展,穿起来就是安逸,合身得很!”父亲总是笑眯眯地说,“合身就好,合身就好!”

记事起,父亲是老家缝纫社的裁剪师兼负责人。那时,街上还没有服装专卖店,老百姓婚丧嫁娶、过年过节的新衣服,都要找当地缝纫社里手艺好的师傅,量体裁衣,私人订制。父亲为人谦和,手艺又好,找他的人很多。他既要接单,又要裁剪;既要派单,还要亲自缝制,一天到晚忙得不亦乐乎。但是,父亲的工资并不高,缝纫社的所有收入,基本上按“工分”你有我有大家有的方式分配了。

后来,缝纫社解体了。父亲分到了两台华南牌“黑头机”和一把陪伴了他多年的剪刀。母亲很担心,在缝纫社上班,虽然收入不多,但每个月是固定的,旱涝保收。单位解体,啥子都没得了,上有老,下有小,如何是好。父亲说,有了剪刀和“黑头机”,生活就不用愁。

作者父亲用过的华南牌“黑头机”

父亲在家里排行三,却算是老大。他们兄弟姊妹七人,大伯、二伯被抓了壮丁,杳无音讯,四叔、七姑早年夭折,只留下父亲和五姑、六叔。听父亲说,祖父是小裁缝,以前在隆昌云顶寨里帮地主老财做长衫马褂,累了一身病。父亲十一岁那年,祖父病逝,不识字的祖母为了把家撑下去,托人把只读了两年私塾的父亲送到几十里外的隆昌骡子滩,在那里拜师学艺。父亲学了裁缝,也算是“子承父业”。毕竟祖父就是小裁缝,也是依靠自己勤劳的一双手养家糊口的。

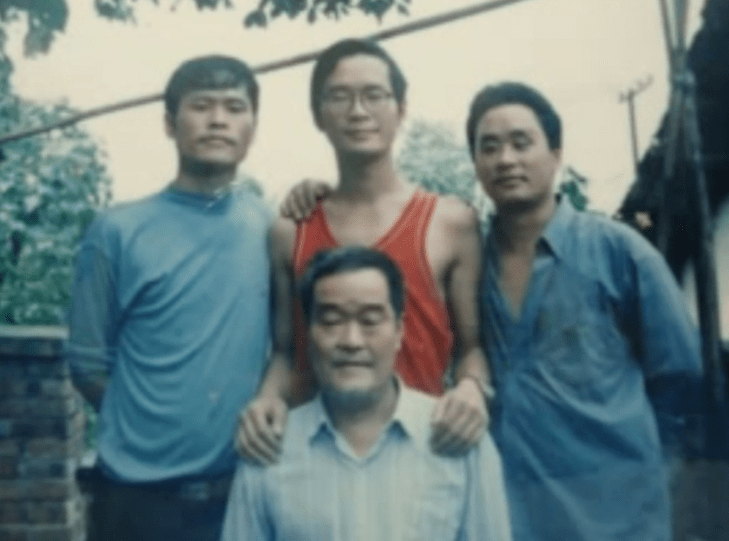

作者父亲

那时,还没有缝纫机,传统的长衫马褂全是量体裁衣后,一针一线缝出来的。我们稍微懂事后,常听祖母唠叨,父亲在师公家学手艺,砍柴挑水,洗衣做饭,啥子都做,就是想早点把手艺学会,早点挑起维持生计、孝敬祖母、抚养五姑和六叔重担。十三岁那年,父亲出师了,师公奖励他一把剪刀。父亲带着这把剪刀独立门户,开始含辛茹苦经营一家。这把剪刀陪伴了父亲六十一年,直到他去世。

1994年,作者(左一)三兄弟与父亲合影

父亲带着“黑头机”和陪伴了他多年的剪刀,在老家门店里,开起了裁缝铺。父亲做传统衣服的手艺过硬,第一次上门的,尚需量一下身高、肩宽、胸围和腰围,如是回头客,把布料拿过来,说一声做什么样式、什么时候做成就可以了。父亲曾说过,做衣服,三分量,七分剪,在剪上下足了功夫,缝出来的衣服就不会差。

父亲缝衣服的口碑越来越好,找他做新衣服的乡邻越来越多,尤其农闲时,还特意请他到家里去,为他们的一家老小做过年的新衣。那时,下乡做衣服,主人是要好酒好菜招待师傅的。父亲知道他们的不易,通常把一天半或两天的活路紧打紧算地裁剪成一天。有时,父亲和母亲下乡回到家就是半夜了。

1998年春节,作者(左上二)一家团聚

后来,有老板找到了父亲,要加工成品服装,裤子八分钱一条,衣服一角五分钱一件。那时,家里除了父亲和祖母是场镇户口,可到乡公社粮站凭票购买一角三分八的供应粮,母亲和我们六姊妹都是农村户口,却又跟随父亲生活在街上,日子过得紧巴巴的。父亲说,虽然价钱不高,但是来料加工量大,多几剪刀的事情,收入还是很可观。于是,除了平时来找父亲做新衣的乡邻,家里裁缝铺扩大了经营范围,大姐、二姐开始跟随父亲学手艺,三姐放学到铺子里缝边、订扣子,四哥也学着裁剪长衫马褂,我和幺弟放学后的主要任务就是到碾米站,捡别人家不要的米糠,或是去打猪草。一家老小,每个人都有分工,每个人都有任务。日子也在完成分工和落实任务中一天天好起来。

2011年春节,作者(二排右三)一家人合影

再后来,土地下放了,老百姓的日子也好过了。街上慢慢兴起了服装店,传统的中山装、军干服不再“吃香”,来料加工也在逐渐减少。还好老家农村有做“寿”衣的习俗,父亲把做长衫马褂的手艺用在了“寿”衣订制上,裁缝铺的生意一如既往的忙。只要提到做“寿”衣,乡邻们就会想起父亲,“找洪师傅,他裁的寿衣,规规矩矩的!”

那时,街上好多人都笑话父亲子女多,也瞧不起我们是农村人。父亲划拉着剪刀,总是乐呵呵的,“怕啥子?我有手艺。大不了苦点、累点!”每年春耕秋收,父亲也会放下他的剪刀,和母亲一起,带着哥哥姐姐,走几十里的山路,回我们的农村老家,拾掇田地,然后把收割的粮食一点一点搬回家。

2018年春节,作者(左一)一家人合影

父亲是手艺人,也吃过农村的苦,知道生活的不易。他只读了两年私塾,却经常告诫我们“千好万好,不如读书好”“要不就好好读书,要不就回农村挖田,要不就把剪刀传给你们”。其实,在父亲心里,并不是农村不好,也不是做手艺人不好,就是觉得太苦太累。他希望我们通过读书,跳出“农”门,改变一生。

大姐、二姐跟随父亲的时间最多,学到的手艺也多。她们放弃了读书的机会,主动留在家里帮父亲照看裁缝铺,帮母亲料理田地。后来,三姐考上了师范,四哥和幺弟先后当上了老师。我是家里唯一读了普高的,毕业后也选择了教师职业。我们陆续上班了,每次回家,父亲都不忘提醒我们几句,工作来之不易,好好珍惜,粉笔头儿总比锄头和剪刀轻。

作者(左一)父亲(右一)73岁生日合影

父亲一辈子没有打过牌,也没有坐过茶馆。他最大的爱好就是一边听着收音机里的黄梅戏,一边划拉着他的剪刀,在咔叽布、的确良或是涤纶面料上裁剪乡邻们喜欢的款式。那时,我们都觉得,父亲是快乐和幸福的。父亲在划拉他的剪刀时,也告诉我们,要“勤拔苦挣才能过好日子”,要“勤俭节约才能持家立业”,要“踏踏实实才能走得更远”。

去年,我跟大姐说,我有一件毛料大衣,太长了,买来两年多,没有穿,还是新的。大姐把大衣拿去,用陪伴了父亲六十一年的那把刀柄早就磨得锃亮的剪刀,给我剪成了一件中长的衣服,穿起来特别舒服。

写于2022年4月4日

作者简介

洪林,中学高级教师,创业咨询师,就业指导师。四川省散文学会会员,泸州市评论家协会会员。喜欢文学,在各级各类刊物发表论文、散文、诗歌50余万字。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:洪 林(泸县农民工服务中心)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册