【人文地理】王怀林 ‖ 打开康巴之门(25):汉藏分野与西南丝路(下)

大渡河:一条屡屡被人误读的河

汉藏分野与西南丝路(下)

川滇地区传奇的贸易古道——南方丝绸之路

西南丝绸之路,是汉王朝为开边而辟筑的。一个伟大的时代,以士兵与民夫的血汗造就了一大批名垂青史的英雄,同时也造就了一座沟通东西方经济、文化交流的不朽的陆桥——西南丝绸之路。蜀布、邛杖、盐茶铁器,以及灿若彩云的丝绸锦缎,载着华夏的文明与荣光,跨越峻险的崇山、湍急的大河与莽莽的丛林远播海外。异域的文明器物也由此道而进,在与华夏文化的撞击中,迸发出更新异炫目的光华。

西南丝绸之路示意图(图片来自网络)

除了上述作用外,西南丝绸之路对走廊地区经济、文化交流及族群移动也影响至深。政治上的联系,总是推动经济上的交往。木雅大草原居民便能将大量牦牛和牛尾运往大渡河东交换。元鼎六年(前111年),汉朝于筰都(今泸定沈村)置沈黎郡,辖21县,大都为康区东部及大渡河两岸的笮人地区。

汉代史籍所称的笮人,《说文》称:“笮(同‘筰’),筊也。”“筊,竹索也。”意指以竹索飞渡(即今康区尚随处可见的溜索渡河)。估计当时内地人看到此地居民以溜索过江而命名。牦牛和筰马、僰僮为西南夷与巴蜀商贾市易的三宗土产。史称由于贩运这三种商品“以此巴蜀殷富”,可见交易量是相当大的。由于牦牛这时成了“笮”人与外界的主要交换物,“牦牛羌”一名才取代了“笮”人之名。唐李泰撰《括地志》载:“笮州本西蜀徼外,曰猫羌”。“猫羌”即“牦牛羌”的音变别写,由此可证“笮”即牦牛部。

以后走廊地区的人口流动始终熙熙攘攘,没有断绝。今天分布在走廊中的几个主要民族如藏、羌、蒙、回等,许多是从外部即从北或从西迁入的。而分布在云南境内和川西南一带的彝族、纳西族等民族,都有本民族祖先沿着藏彝走廊南下迁徙的传说、记忆。在彝族的词汇中,将北方称为“水头”,南方称为“水尾”,并称:“水从北方来”“北方以水为本”等。这种以水头、水尾表示北、南的方位词,无疑表明彝族最早的先民是生活在一个江河之水南北流的地区。过去多认为这些族群的来源为西北的氐羌民族,或许是受汉文史籍经常笼统将其称为“羌”(如上文的牦牛羌、羌碉等),其实,认真研究,他们的来源主要还是横断山系的走廊地区。

据云南彝族的一份资料,其迁徙路线非常清楚,即麻迪尔曲波(贡嘎山)—尼日尔觉(泸定)—阿七比尔(冕宁境内)—勒洛俄卓(西昌)—木特董勒(大兴)—普诗甘同(玄生坝)—沙拉地坡(烂坝乡)—斯克拉达(四开)—久图木沽(好谷乡)—好谷交脚(昭觉)—尼木卓黑(竹核)—金义素罗(黄茅埂)—日哈洛木(日哈乡)—特觉拉达(布拖县拖觉区)—阿尼玛合(金阳县狮子山)—日史特布(不详)—日史布卡(金沙江)—日史破卡(不详)—伊木合木(不详)—合古夜洛(云南永善境内)—滋兹南见(云南昭通境内)—滋兹普乌(洱海一带)。

可见其源头最远也只是走廊地区的贡嘎山一带。

贡嘎山(图片来自网络)

在纳西族的葬俗中,最重要的仪式就是由祭司即东巴为死者念送魂经,把死者的灵魂送回到祖先居住的地方。这条送魂路线,实际上也就是纳西族祖先的一段迁徙路线。从死者生前居住地开始,朝北经过一路转辗,到达木里以北的“什罗山”。“什罗山”有人论证就是贡嘎山。在走廊内的哈尼族、拉祜族、怒族、傈僳族、基诺族等少数民族中,也有暗示他们的祖先最初是居住在北方的。该“北方”,也主要是受中原汉文化挤压或经贸往来而南迁的走廊族群,主要还是土著的夷人族群。

当然,从北方进入这一带的民族也有来得较远的,如元代忽必烈南征经过这一地区,但留下的驻军应该不多,笔者考证木里一带的蒙古族,还多是明代建政后逃进这一地区的蒙古统治者后裔。

元世祖忽必烈(图片来自网络)

明以后,茶马古道的开通又为这一带的经济往来和民族迁徙注入了活力。除了唐以后进入西藏的主道外,走廊地区的茶马盐交易也十分兴盛,直到解放,从雅安、康定、九龙、木里到云南的古道一直非常兴盛,当时云南的盐铁,四川的丝绸布匹交易,通过康定中转,一直活跃在群山中。洛克当年从木里到贡嘎山和西北,就是走的这条道路。今天,九龙等地的藏彝汉和平共处,以及在冕宁等地看到的古碉残遗,说明这一地区自古以来文化交流的频繁,见证着多族群频繁交往、共同发展的历史。

那些如燕子般轻松飞渡的笮人,那些远到雅安做生意的牦牛种人,那些涉水而过南下远方的邛人、蜀人和孔明的部队,这道天险都挡不着他们的脚步。直至今天,那些有着独特口音,发着古汉语“入”声音的泸定汉族,原是历代特别是明末清初避难到此的汉人,还有一直生活在大小金川两岸的嘉绒人,那些属于羌系民族的鱼通人,还有近代起义失败被迫迁徙到泸定一带的彝族人,构成了这一带纷繁多彩的文化图景。

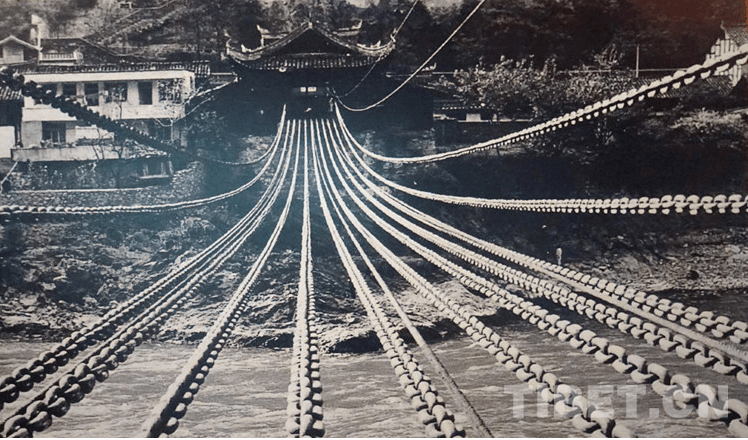

据说,当年修建泸定桥时,由于跨度达100余米,13根铁链每根重达千余公斤,加之水深流急,无论如何也难以将铁链运过河去。最后还是受当地人点拨,利用笮人溜索过江的传统技术,先将竹索固定,后用竹筒将铁链套着,得以轻松溜渡。这是族群文明在交往中得以提升的典型例子。

图为1935年泸定桥,全长101.67公尺,宽2.67公尺,由13条铁索系于两岸,上铺木板以作桥面。红军到达前,敌人已将木板拆除,只剩下13根铁链横在大渡河上(图片来源:中国西藏之窗)

看来,那位窃取了孤儿寡母位置、心中老是忐忑不安的宋太祖,看来缺乏对这一历史的了解和足够的胸襟,他曾用玉斧沿大渡河一挥:“我不过此也”,但仍挡不住族群交流的脚步,以后的茶马古道、川藏大路愈加熙熙攘攘,自己反倒成为历史的笑柄!

(未完待续)

作者简介

王怀林,藏名王·扎西尼玛,中国作家协会会员,四川省康藏研究中心特聘研究员。自考祖籍西部,母系源鲜卑后裔,故不安份,喜流徙,两次进藏工作而乐此不疲。曾主编或参与主编《中国大百科全书·四川教育卷》《可爱的四川》《香格里拉丛书》《天府英姿》《巴蜀民间节日》等书;有专著《寻找康巴——来自香格里拉故乡的报告》《西部冲击——一个援藏干部的手记》《寻找东女国――从丹巴到泸沽湖的女国文化带》《魅力甘孜》公开出版发行;发表论文、文章50余篇并有获奖。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王怀林