【红色记忆】听爷爷讲红军到通安的红色故事‖何宗林

听爷爷讲红军到通安

的红色故事

何宗林

在我童年时,每逢进入冬季,天寒地冻,农事很少,于是爷爷把火烧得异常旺盛,全家人围着火塘烤火取暖,享受火给予的恩惠,听爷爷给我们兄弟3人讲故事。其中爷爷讲的1935年5月红军长征经过通安时《稻谷与大米的故事》,至今让我记忆犹新,难以忘怀。早就想把它记下来,可一直拖沓很久没写,今天提笔写下此故事。从故事里,我们可以窥见当年中国共产党领导的红军纪律严明,从不强行要老百姓做不该做的事情,爱戴老百姓,红军真正是咱老百姓的队伍,是为老百姓打天下的仁义之师,是深受老百姓敬重的队伍。记录这个故事,就是要后代们永远记住红军,发扬红军精神,继承革命传统,珍惜革命先辈们用生命和鲜血换来的今天的好日子,恪尽职守,努力学习、工作,为建设祖国,富国强民,去实现伟大的中国梦而奋斗。

当年红军渡金沙江入川第一镇——通安镇全景图

1935年5月3日,红军先遣团抢占皎平渡的当夜,立即动员当地彝、汉、傣、纳西族37名船工,分成两班轮流,人歇船不歇,开始日夜不停地北渡。尽管红军当时给养困难,还是尽力优待船工,后勤部门四处寻找和购买猪、羊、鸡等畜禽,保证船工天天有肉吃,每天还发5元工钱。5月3日至8日,3万多红军在船工张朝满等37位船工的竭尽全力帮助下,在金沙江的皎坪渡(云南渡口)分乘7只小木船,经7天7夜顺利渡过金沙江,陆续来到入川第一镇—会理通安州。

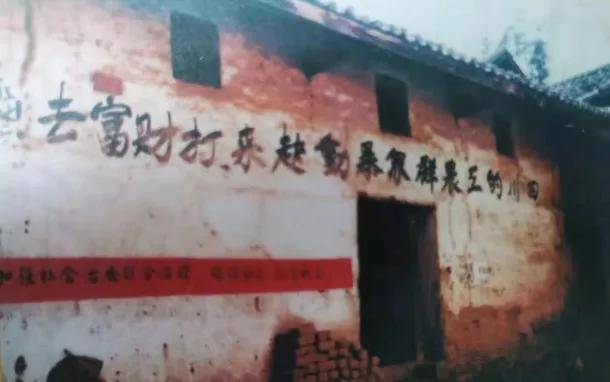

1935年5月4日红军入驻通安时在通安区公所门口墙上书写的巨幅红军标语

红军来到通安,首先就放手发动群众,大力进行革命宣传,告知广大人民群众:“暴动起来,打财富去!”红军政宣部在原通安区公所门前隔壁农户墙上书写大幅宣传标语:“四川的工农群众暴动起来打财富去!”

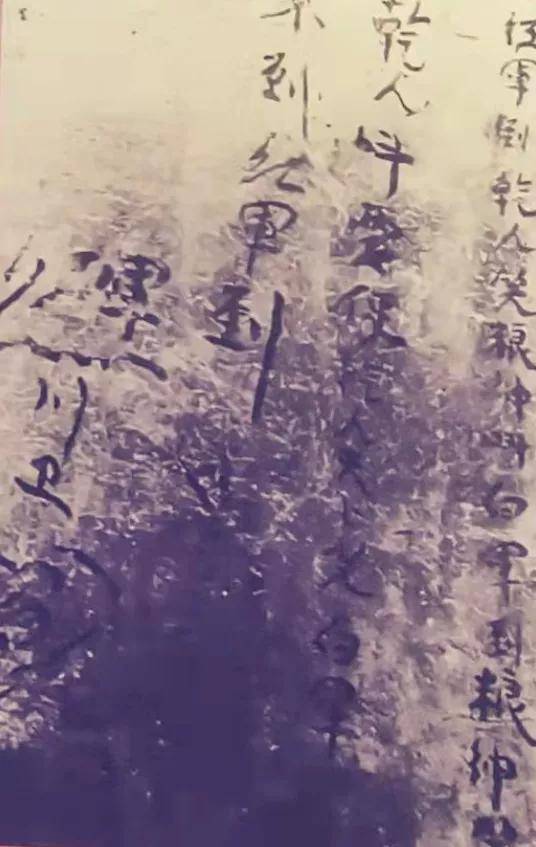

1935年5月4日,红军写在通安州豪坤康家屋里墙上的歌谣:“红军到,干人笑,粮绅叫。白军到,粮绅笑,干人叫。要使干人天天笑,白军不到红军到”。红军川卫(宣)

5月4日,红军胜利占领通安的当天下午,就在通安四方街召开群众大会,号召通安的广大工农群众积极行动起来,打富济贫,共同团结起来与地主恶霸作斗争。一时间,通安变成了轰轰烈烈的红色革命活动区,在通安掀起打倒地主、恶霸,打富济贫的热潮,又在红军的组织下成立了贫农团,选举罗开友为主席,王树芝为副主席,罗发林、罗开聪、马振发为委员。组织了一支近百人的群众武装,驻扎在通安街土司的衙门里。贫农团成立后,积极协助红军打富济贫,开仓放粮,支援红军,为红军带路。贫农团先后到四一、新发、杨家坝、海潮、富乐、竹箐,向年收租五百石的财主“打财富”,并三次将胜利果实分配给贫苦农民。

1935年5月4日,红军过江后在通安歇脚时大水井处挑水做饭的“红军井”

数万红军从通安州通过,对群众秋毫无犯。红军纪律严明,执法如山。听我家通安镇坝心村老一辈回忆:有个叫张少清的红军(云南人,在红军过云南境内时刚参军的),因拿了群众的八毫钱、五合红糖及一个水烟袋,被游街示众两天,枪毙在通安镇老乡政府背后的祁家河沟里,红军还在通安街上贴了罪状,昭告群众。

1935年5月4日,红军在通安州四方街召开“四方街会议”,成立入川后的第一个革命组织通安贫农团时的会议遗址一角

新当选的贫农团罗开友主席家就居住在现今通安镇四一水库里面约二三里路的马厂,在他的带领下,广大贫苦农民纷纷来到大地主马连举家(小地名是花房下老屋基处的村庄),撬开大地主马连举家的门仓,分了马连举大地主的粮食、财物。粮食除了分给穷苦的老百姓外,其余的作为军粮,可这些军粮都是稻谷,大都没有舂成大米,随着红军大部队陆续渡过金沙江,来到通安的红军还要继续往会理城方向前进,红军要吃饭,每天炊事班都要煮许许多多的大米饭,满足陆续过往的红军战士吃饭需求。于是来了一位红军队伍中的领导,下了一道命令,叫炊事班的红军到村子里,用没收了的地主家的稻谷与附近村子的老百姓换舂好的大米来做饭。由于红军队伍中的大多数红军战士都是从江西瑞金来的,江西的红军老表说话时带的地方口音太重,当地老百姓听不懂,交流成了问题,于是生发了爷爷在我孩提时讲给我听的《稻谷与大米》的故事。

安葬在通安镇字库堡的1935年5月1日红军渡江后在狮子山战斗中负伤后牺牲的红军指导员孔开先烈士墓

爷爷说,那是在1935年5月4日那天,突然有人来敲门,爷爷去开门,来了两位身背钢枪肩扛装满稻谷麻袋的红军战士,进门后说:“大哥,我们用谷子(即稻谷)来与你换米子(即大米)做饭给红军吃,希望你能帮我们一下好吗?我的爷爷叫何国富,奶奶叫张何氏,当时两位老人听了半天,仍没有听明白两个红军战士所说的话,奶奶好似听到两位红军战士是要拿“牯子”换“母牛”,奶奶听后暗想,我才不干呢!我家租地主家的母牛可以生小牛,还可以抵地主家的田粮租费,牯子(当地人把阉过的公牛叫“牯子”)又不能生小牛,你拿“牯子”与我交换“母牛”,到时耕地时,我怎么种田啊!于是奶奶首先发话:两位老表啊!你们拿“牯子”与我家换“母牛”,我们不换,请你们走吧!爷爷听奶奶一说,也接着说:算了,算了,我们不换,你们走吧!其实是我奶奶、爷爷都听错了,他俩误把两位红军说的“谷子”(稻谷)听成了“牯子”,把“米子”(大米)听成了“母牛”,才造成了交谈时的僵局。

以纪念1935年红军农历四月初一到通安命名的“四一”水库

两位江西籍的红军战士由于方言太浓,爷爷、奶奶无法与他俩交谈,没有换成大米,急得他俩没有办法。两位红军战士非常聪明、机灵,于是他俩把扛来的稻谷放在我爷爷家,回到炊事班找来半碗大米,又来到我爷爷家,他俩用物作对比,意思是我们红军用谷子(稻谷)与你家交换米子(大米),经这么一解释,爷爷、奶奶终于明白了两位江西籍红军战士所说的用谷子换米子,而不是用“牯子”换“母牛”,原来红军战士是想用稻谷换舂好的大米哟!我们就是没有听明白。随后,爷爷、奶奶立马就把家中用“圆兑窝”(当地的方言,即用石头打制成的一种舂米的工具)舂好的米换给了红军。一时间,两位江西籍红军战士因换米由方言引起的误解就此迎刃而解,爷爷、奶奶带头到村子里向各家各户作解释性宣传,叫大家把分到地主家的稻谷舂成米换给红军做饭吃。

今日金沙江皎平渡

其实这个故事看似简单,但从中可以看出,红军是一支纪律严明的仁义之师,他们从不强行要老百姓做不该做的事情,做什么事与百姓交流,平等相待,力求得到百姓理解,不强买强卖,公平交易,买东西要付铜钱或银元,不拿群众一针一线。

红军长征经过通安前前后后共7天左右,留下了许多有关红军守纪律、不扰民的传奇故事。这只是其中的一个小故事,却广泛地流传在当年家乡通安坝心村老一辈的心中。说起红军,他们谁都会记忆起此事,这在他们心中留下了不可磨灭的印痕。这记忆从他们口里流传给我们,使我们明白:正是因为当年中国共产党领导的红军有严明的纪律性,他们爱戴老百姓,老百姓拥戴他们,支援他们,红军才摆脱了数十万国民党反动派军队前堵后追的艰难局面,从一个胜利走向另一个胜利,取得二万五千里长征这一战略性转折的伟大胜利,这为后来取得中国革命的伟大胜利,解放全中国奠定了坚实基础。

新修建的远眺当年红军巧渡金沙江皎平渡的瞭望台

想想革命先辈们不畏艰辛走完长征路是多么的不容易,他们用生命和鲜血换来了我们今天幸福美满的生活,我们每一个人应倍加珍惜这幸福时光,不忘初心,牢记使命,好好学习,好好工作,弘扬长征精神,将长征精神一代又一代传承下去,做一个敢拼敢闯、乐于奉献的新时代奋斗者。

今日发生巨变的新通安(局部)

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:何宗林(四川省会理市人,彝族,高级教师,中国教育教学会员,四川温江微篇文学协会会员,会理市作协会员。有新闻、诗歌、散文、论文发表报刊、网站,有作品入选书刊,并有作品获奖)

用户登录

还没有账号?

立即注册