【红色记忆】书信里的“两弹一星”——75年前发表的一封公开信‖秦韵

书信里的“两弹一星”

75年前发表的一封公开信

秦 韵

前 言

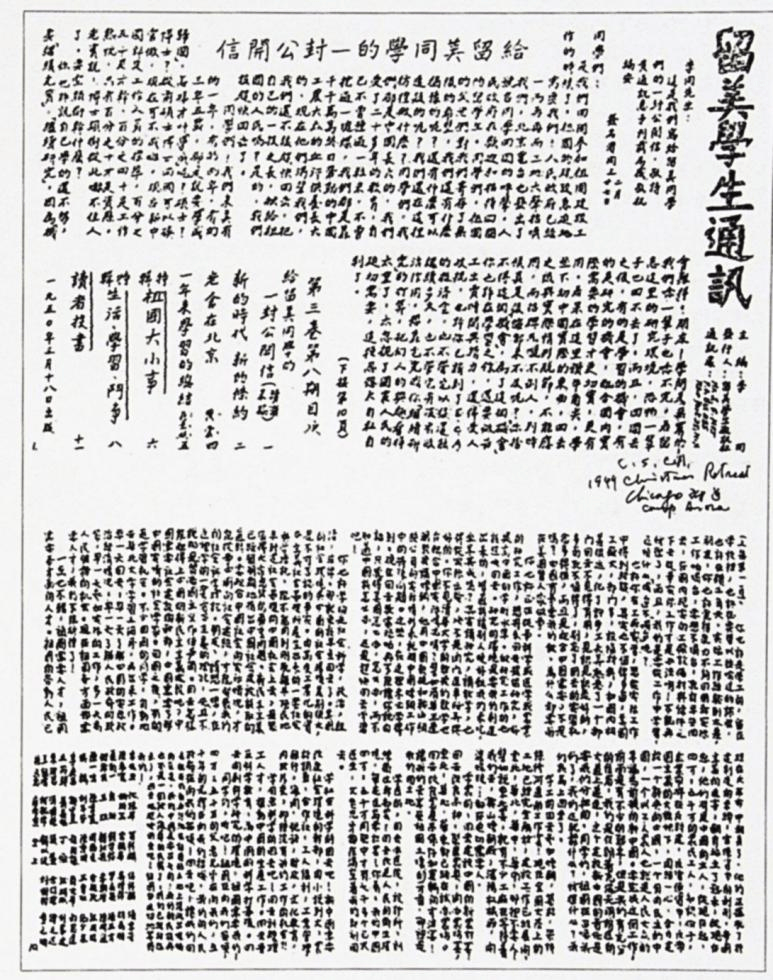

1950年3月18日,一封由52位中国留美学生联合署名的公开信发表在《留美学生通讯》第3卷第8期上。这封信的标题是《给留美同学的一封公开信》,它在海外学子间引起了强烈反响。这封信的牵头起草人之一,便是后来中国“两弹一星功勋奖章”获得者——朱光亚。

在大洋彼岸思考祖国的未来

朱光亚,1924年生于湖北武汉,1946年考取公费留学,进入美国密歇根大学攻读博士学位。然而,彼时的中国百废待兴,解放战争的胜利和新中国的成立,让远在海外的朱光亚深受触动。

在密歇根大学期间,朱光亚与许多志同道合的中国留学生保持着密切的联系,他们时常讨论一个问题:“新中国成立了,我们该何去何从?”

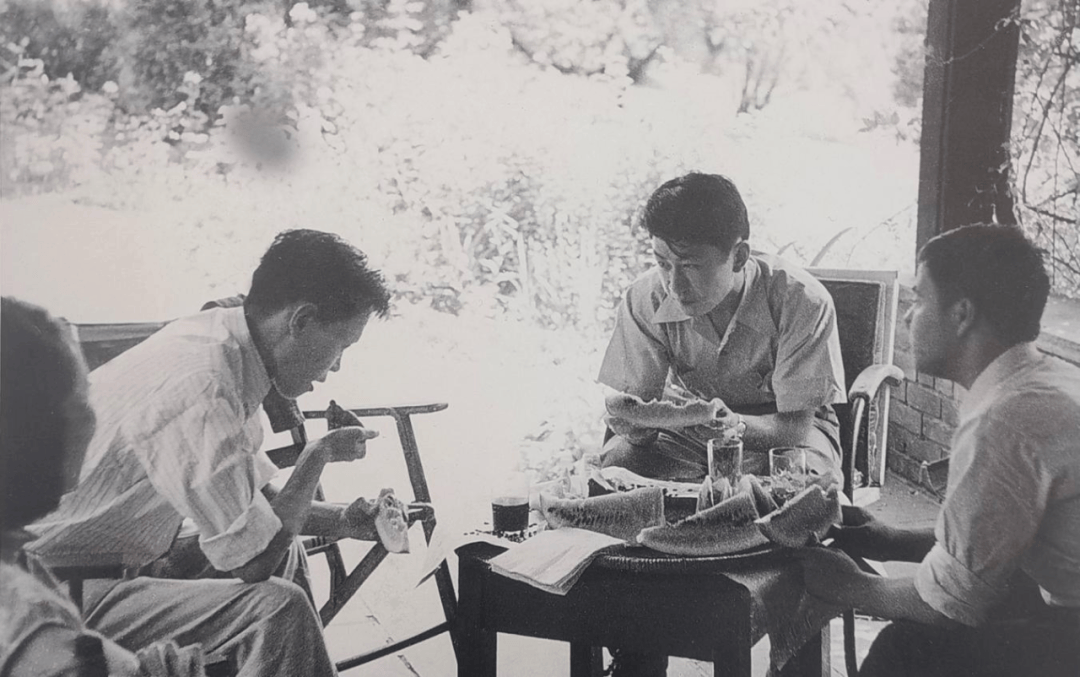

朱光亚、杨振宁和李政道在美国密歇根大学聚会

此时,许多西方国家对新中国采取敌视态度,留学生的回国之路充满了未知的挑战。但朱光亚和他的同学们深知,新中国迫切需要科学人才,祖国的未来要靠自己人去建设。

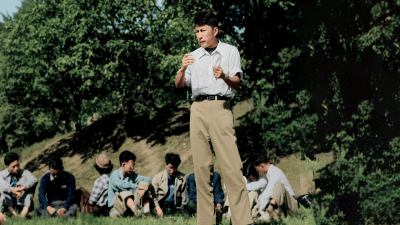

1948年夏,朱光亚在中国留美学生夏令营上发言

一封公开信,召唤留学生回国

1950年3月18日,这封由朱光亚带头起草的公开信在《留美学生通讯》进行了发表,信中充满了炽热的爱国情怀。信中写道:

同学们:

是我们回国参加祖国建设工作的时候了。祖国的建设急迫地需要我们!人民政府已经一而再再而三地大声召唤我们,北京电台也发出了号召同学回国的呼声。人民政府在欢迎和招待回国的留学生。同学们,祖国的父老们对我们寄存了无限的希望,我们还有什么犹豫的呢?还有什么可以迟疑的呢?我们还在这里彷徨做什么?同学们,我们都是在中国长大的,我们受了20多年的教育,自己不曾种过一粒米,不曾挖过一块煤。我们都是靠千千万万终日劳动的中国工农大众的血汗供养长大的。现在他们渴望我们,我们还不该赶快回去,把自己的一技之长,献给祖国的人民吗?是的,我们该赶快回去了。

你也许说自己学的还不够,要“继续充实”、“继续研究”,因为“机会难得”。朋友!学问是无穷的!我们念一辈子也念不完。若留恋这里的研究环境,恐怕一辈子也回不去了。而且,回国去之后,有的是学习的机会,有的是研究的机会,配合国内实际需要的学习才更切实,更有用。若呆在这里钻牛角尖,学些不切中国实际的东西,回去之后与实际情形脱节,不能应用,到时候,真是后悔都来不及呢!

也许你在工厂实习,想从实际工作中得到经验,其实,也不值得多留,美国工厂大,部门多,设备材料和国内相差很远,花了许多工夫弄熟悉了一个部门,回去不见得有用。见识见识是好的,多留就不值得了,别忘了回去的实习机会多得很,而且配合中国需要,不是吗?中国有事要我们做,为什么却要留在美国替人家做事。

你也许正在从事科学或医学或农业的研究工作,想将来回去提倡研究,好提高中国的学术水准。做研究工作的也该赶快回去。研究的环境是要我们创造出来的,难道该让别人烧好饭,我们来吃,坐享其成吗?其实讲研究,讲教学,也得从实际出发,决不是闭门造车所弄得好的。你不见清华大学的教授们教学也在配合中国实际情况吗?譬如清华王遵明教授讲炼钢,他用中国铁矿和鞍山钢铁公司的实际情况来说明中国炼钢工作中的特殊问题。这些,在这里未必学得到。

你也许学的是社会科学:政治、经济、法律。那就更该早点回去了。美国的社会环境与中国的社会环境差别很大,是不可否认的事实。由高度工业化的资本主义社会基础所产生出来的一套社会科学理论,能不能用到刚脱离半殖民地半封建社会基础的中国社会上去,是很值得大家思考的严重问题。新民主主义已经很明显地指出中国社会建设该取的道路。要配合中国社会的实际情况,才能从事中国的社会建设,才能发展我们的社会科学理论。朋友,请想一想,在这里学的一套资本主义的理论,先且不说那是替帝国主义作传声筒,回去怎样能配得上中国的新民主主义建设呢?中国需要社会建设的干部,中国需要了解中国实情的社会学家。回国之后,有的是学习机会。不少回国的同学,自动地去华北大学学习三个月,再出来工作。早一天回去,早一天了解中国的实际政治经济情况,早一天了解人民政府的政策,早一天参加实际的工作,多一天为人民服务的机会。现在祖国各方面都需要人才,我们不能彷徨了!

一点也不错,祖国需要人才,祖国需要各方面的人才。祖国的劳动人民已经在大革命中翻身了,他们正摆脱了封建制度的束缚,官僚资本的剥削,帝国主义的迫害,翻身站立了起来,从现在起,他们将是中国的主人,从现在起,四万万五千万的农民、工人、知识分子、企业家将在反封建、反官僚资本、反帝国主义的大旗帜下,团结一心,合力建设一个新兴的中国,一个自由民主的中国,一个以工人农民也就是人民大众的幸福为前提的新中国。要完成这个工作,前面是有不少的艰辛,但是我们有充分的信念,我们是在朝着充满光明前途的大道上迈进,这个建设新中国的责任是要我们分担的。同学们,祖国在召唤我们了,我们还犹豫什么?彷徨什么?我们该马上回去了。

同学们,听吧!祖国在向我们召唤,四万万五千万的父老兄弟在向我们召唤,五千年的光辉在向我们召唤,我们的人民政府在向我们召唤!回去吧!让我们回去把我们的血汗洒在祖国的土地上灌溉出灿烂的花朵。我们中国要出头的,我们的民族再也不是一个被人侮辱的民族了!我们已经站起来了,回去吧赶快回去吧!祖国在迫切地等待我们!

这封信在留学生群体中迅速传播,影响深远。许多徘徊在回国与留美之间的学子,受到了极大的鼓舞,纷纷决心投身祖国的建设事业。同年8月“威尔逊总统”号从旧金山启程,载着至少130位在美留学生归国。这次归国成为50年代初留美回国潮中,同船回国人数最多的一次航程。

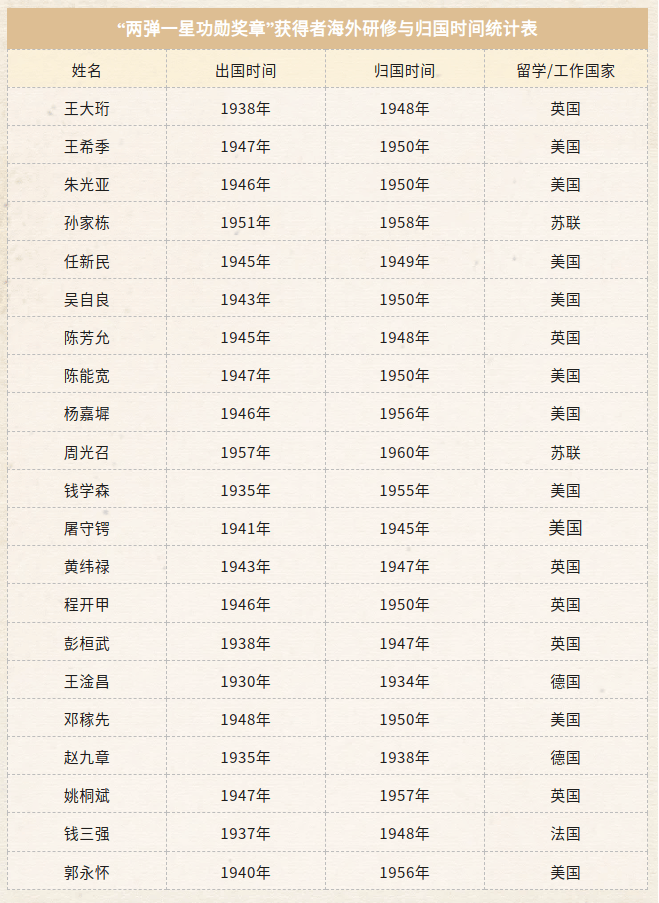

1999年9月荣获“两弹一星功勋奖章”的23位科技专家中,有21位曾有海外留学或工作的经历。他们中,有毅然回国、坚定地说出“回国是不需要理由的,不回国倒需要理由”的彭桓武;有在被软禁长达五年后,冲破重重阻碍、历经艰险归国的钱学森;有放弃国外优越的生活条件和科研环境,怀揣报国之志毅然归来的郭永怀;还有在获得学位证书仅第九天便启程回国、将个人前途与祖国命运紧密相连的邓稼先……他们用实际行动诠释着同一个信念——科学无国界,但科学家有祖国。

跨越时空的信念

四川两弹一星干部学院为纪念老一辈科技工作者“干惊天动地事、做隐姓埋名人”的家国情怀,自主开发情景宣讲《记忆里的“两弹一星”》,其中《听吧,祖国在向我们召唤》篇章,讲述了朱光亚牵头组织起草的《给留美同学的一封公开信》,动员留学生回国参加新中国建设的事迹,生动地展现了他的拳拳爱国之心,是“两弹一星”精神的生动写照。

回望1950年的那封公开信,它不仅是一个时代的见证,更是一种精神的传承。朱光亚等人的选择,影响了无数后来者。今天,我们纪念这封信的发表,不仅是对历史的回顾,更是对那份炽热家国情怀的致敬。无论时代如何变迁,这份赤诚依然值得我们铭记和思考。

(参考文献:《记忆里的“两弹一星”》,四川两弹一星干部学院编著,人民日报出版社2024年出版)

来源:四川两弹一星干部学院

作者:秦 韵

用户登录

还没有账号?

立即注册