【纪念邓小平同志诞生120周年】吹糠见米:从成渝铁路建设看邓小平经济思想的超前意识和实践精神

吹糠见米

——从成渝铁路建设看邓小平经济思想的超前意识和实践精神

刘德元

“吹糠见米”是邓小平于1950年12月在重庆召开的西南区第二次财经会议上关于修建成渝铁路的讲话用到的一个通俗语言。邓小平根据当时西南地区交通建设的困境和特性以及当时薄弱的财政状况,审时度势地提出了“吹糠见米、因地制宜、节约成本”等原则。他说:“要解决农民问题,满足农民需要,必须加强对地方工业指导,首先是要研究能在本区内解决原料与销路的问题,然后由近及远;其次是必须有利可图、吹糠见米,至于那些虽然有前途但目前无利润的工业,只能等过些时间再办。”此后,邓小平在主政西南时期的几次会议上,都曾使用过“吹糠见米”这个说法,以致1975年7月8日的《人民日报》有一篇报道也曾引用,报道称:“有人提出:多派些人到外地搞副业,抓现钱,说这个办法‘吹糠见米’,收效快。”可见,“吹糠见米”之说由邓小平提出,后经《人民日报》引用,其影响之深,意义之远,让人仰之弥高。

1949年,进军大西南时的第二野战军指挥部。左起:邓小平、张际春、刘伯承(图源:广安日报)

今年是邓小平诞辰120周年,并随着电视连续剧《一路向前》的热播,笔者试以成渝铁路建设为例,从以下三个维度阐释邓小平“吹糠见米”经济思想的超前意识和实践精神。

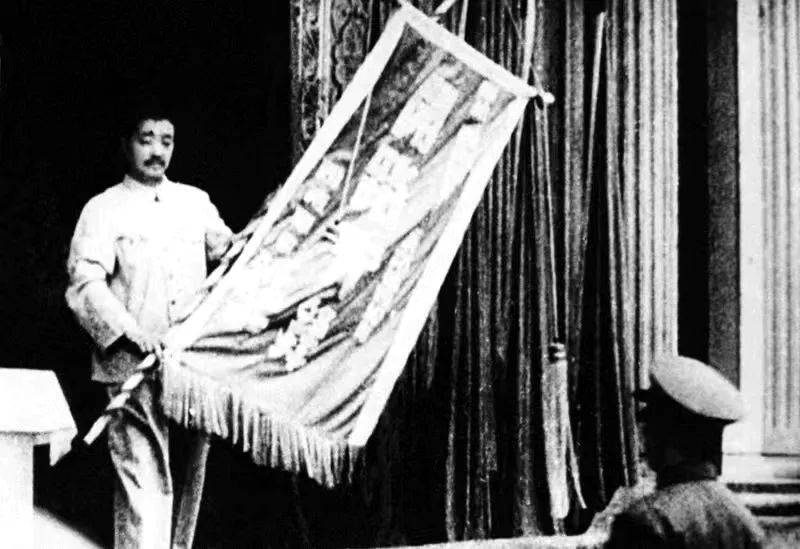

1950年6月15日,贺龙司令员向西南铁路工程局(中铁二局前身)成渝铁路修建者授予开路先锋旗帜。

一、1949年初夏人民解放军第二野战军进军西南途中,邓小平超前提出修建成渝铁路及成渝铁路建设决策

1949年的初夏,按照中共中央、中央军委部署,人民解放军第二野战军开始进军西南,实施解放川、黔、滇、康的作战计划。解放大西南的作战计划制定后,根据中央指示,6月23日,中共中央西南局在湖南常德成立,邓小平、刘伯承、贺龙,任第一、第二、第三书记。根据资料记载,在常德的日子,刘伯承、邓小平两个四川人就商量好了,四川解放后,首先修铁路!11月1日,刘、邓率部千里奔袭,第二野战军发起了进军川黔的作战。11月30日,人民解放军长驱直入重庆城区,宣告重庆解放。1949年12月1日,解放军举行入城式。次日,中央人民政府任命刘伯承为西南军政委员会主席;8日,人民解放军领导机关进驻重庆。当日,中共重庆市委成立,陈锡联、张霖之、曹获秋分任第一、第二、第三书记。

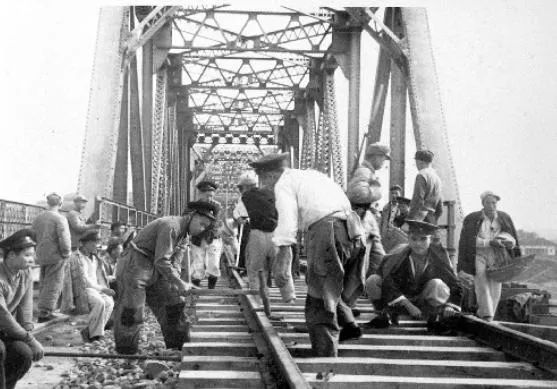

1950年6月15日,西南铁路工程局(中铁二局前身)13万筑路大军修建成渝铁路。图为修筑成渝铁路的开路先锋(图源:重庆日报)

1950年1月,根据中共中央决定,在四川(此时包括四川省、西康省和重庆市)分设川东、川南、川西、川北4个省级行署区以及西康省、中央直辖的重庆市,分别组建相应的党委机构,谢富治、李大章、李井泉、胡耀邦分别担任中共川东、川南、川西、川北区委第一书记,陈锡联任中共重庆市委第一书记,由随即成立的中共中央西南局统一领导。与此同时,建立相应的同级政府机构,由西南军政委员会统一领导。

民工们浩浩荡荡开进成渝铁路施工场地(刘德元供图)

四川解放后,各级党组织面临着危机四伏、清匪反霸的严峻形势和百废待兴、巩固人民政权的重大任务。为遏制物价上涨,安定人心,各地军管会成立后,宣布人民币为唯一合法币,金融市场的面貌很快得到改观。1950年春节前后,四川各地根据西南局指示,采取果断措施,严厉打击投机倒把和限制交易,积极加强市场管理,加强剿匪,武装押运粮食、食盐、纱束以保障市场供应,把行政强制手段与经济调节手段结合起来,巩固新生的人民民主政权。在城市,按照新民主主义经济纲领的要求,在建立国营经济的同时,调整工商业,扶持私营经济,按照“公私兼顾、劳资两利”的方针,采取一系列措施帮助私营工商业恢复和发展生产。

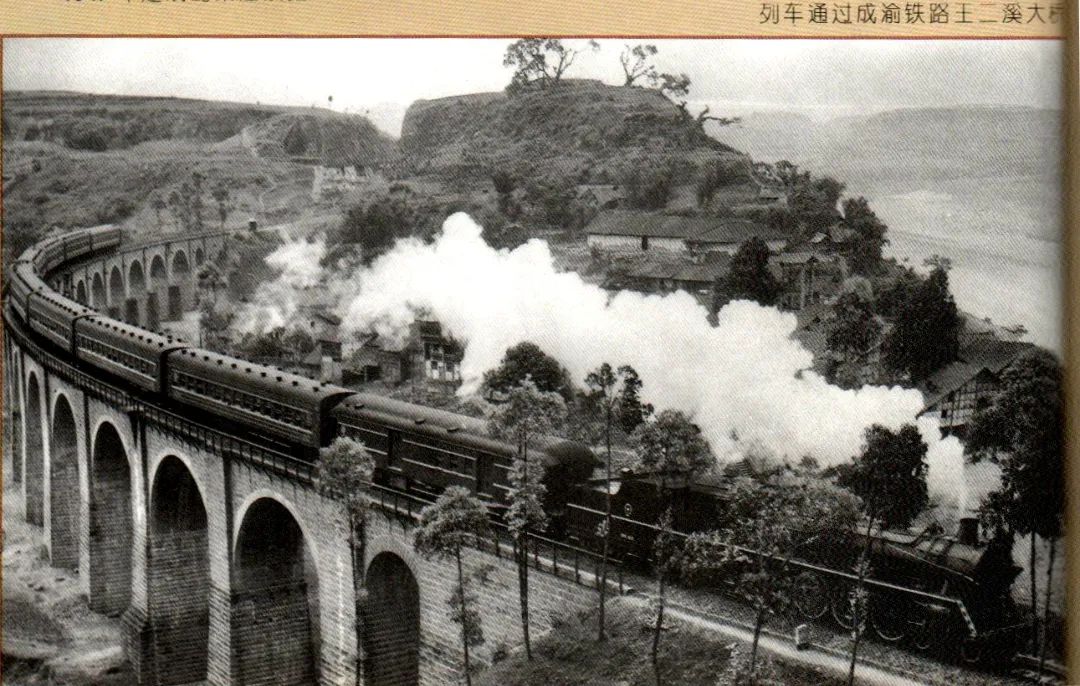

列车通过成渝铁路王二溪大桥(图源:《四川省志交通志》(下)(1995年5月四川科学技术出版社第1版)

待四川经济形势初步稳定后,1950年1月20日,刘邓首长又在一起,二人分析,面对西南地区的复杂局面,要恢复经济、发展生产,进行建设应从何处着手呢?在众多可能采取的措施中,邓小平认为,还是以修建成渝铁路打头阵——成渝铁路是四川人民几十年的愿望,如从修筑成渝铁路着手,既符合经济发展客观规律,又有助于西南经济的复苏,带动百业发展,同时还对新中国成立初期的经济建设具有引导和驱动作用。由于天气寒冷,刘伯承摘下有一些模糊的眼镜,用衣角擦了擦说:好,明天开会。

成渝铁路铺轨(图源:“中铁二局”微信公众号)

会上,邓小平首先说道:今天请大家来,是要商量一件大事,这件事就是,我们要把成渝铁路修起来。这件事我们等了几十年,今天终于可以放开胆子说,我们要修成渝铁路。邓小平的讲话迅即引发全场热烈掌声。邓小平接着说:修建成渝铁路,我们还面临着很大困难。我们只好集中力量办一两件事,绝不能百事俱兴。刘邓首长的远见卓识敲定了这一重大决策,认为从财力上、人力上,只要保持发扬自力更生、艰苦奋斗作风,本着取之于民用之于民的原则,是能够承担这一历史使命的。同时,邓小平又分析了当前的形势,认为通过修建铁路所需材料物资的购置,可以带动工商业发展,促进社会经济繁荣;通过参加修筑铁路,可以吸收广大城乡失业人员就业,还可带动农民增加收入。至于有人担心修路会遇到很多困难,比如对各地土匪的袭扰,只要我们依靠群众,严加清剿,不难肃清;而且经过清匪反霸,人民生活更加安定而有保障,他们对人民政府和人民军队会更加信赖,参加筑路与生产会更积极,因此清匪反霸与成渝铁路施工完全可同时并进。

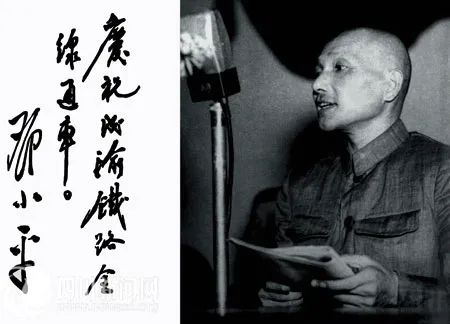

1952年,邓小平为成渝铁路建成通车题词(图源:中国共产党新闻网)

通过刘邓首长的全盘分析并定下基调后,1950年2月12日,邓小平亲赴北京向毛泽东主席汇报,得到毛主席批准。次日,邓小平乘飞机回到重庆。

位于内江梅家山上的成渝铁路筑路民工纪念碑(薛长林摄,图源:四川方志图库)

1950年3月21日,重庆铁路工程局(6月12日改为西南铁路工程局)在重庆嘉陵新村挂牌成立。6月15日,成渝铁路开工典礼在重庆复兴关西南军区大礼堂举行。会后,西南军政委员会交通部长赵健民又奉派赴京向中共中央及铁道部汇报。当赵健民返回重庆后,刘邓首长随即做好了成渝铁路前期施工准备工作。

西南党政军领导在审阅成渝铁路线路图。右五为邓小平,右四为贺龙(图源:人民网)

二、成渝铁路建设体现了邓小平“吹糠见米”的朴素哲理

重庆铁路工程局(1950年6月12日改为西南铁路工程局)成立后,具体负责成渝铁路建设工程技术。但是,在当时的条件下,要在山水迤逦、沟壑纵横的川中丘陵修筑一条新中国成立后的第一条铁路谈何容易,况且当时西南解放不到半年,清匪反霸战斗尚未停止,社会主义建设刚刚开始,如何才能化解这些矛盾,实现成渝铁路尽快开工呢?刘伯承、邓小平二位首长遵照毛泽东主席“人民解放军不但是战斗队,又是工作队”的指示,刘、邓、贺三位首长决定,由西南军区司令部首先号召直属部队,组成军工筑路大军第一总队两千余人,开赴指定地点,率先施工,拉开筑路序幕。

位于内江梅家山上的成渝铁路筑路民工纪念堂(刘德元供图)

1950年6月15日,西南军区与西南铁路工程局联合举行成渝铁路开工典礼,邓小平致辞。他指出:“我们进军西南就下了决心,要把西南建设好,并从人民交通事业做起。我们今天建设成渝铁路,是在经济与设备十分困难的条件下开始的。因此,人民对建设的希望,是花钱少,事情要办好。我们还要调动部分军队参加建设……”“我们今天建设成渝铁路,是在经济与设备困难的条件下开始的。因此人民对建设的希望是,既要花钱少,又要事情办得好,因此我们调出一部分部队参加建设,也是为着替人民少花钱,把铁路建设起来。修成渝铁路,我们的军队要打头阵!”

成渝铁路沱江大桥全景(四川日报全媒体记者向宇摄,图源:四川日报)

在1950年12月召开的西南区第二次财经会议上,邓小平再次提醒参会人员,四川土地改革引起了经济情况的巨大变化,提出了一系列新问题,必须逐步加以解决,但是修建成渝铁路还是首要问题,有了成渝铁路什么问题都好办。这次会上,邓小平根据西南地区交通建设的困境和特性以及当时薄弱的财政状况,审时度势地提出了“吹糠见米、因地制宜、节约成本”等原则,并就这些原则进行了集中阐述。

邓小平和刘伯承在一起(图源:广安在线)

其一,为了解决贸易交流滞涩的困境,提出吹糠见米的原则。邓小平强调,成渝铁路是大头,除成渝铁路外,1951年西南准备修建綦江铁路的三(江)赶(水)线,“这是吹糠见米的做法,各地可以仿此办理。”同时,邓小平进一步谈到对铁路建设的规划:“修筑铁路应接到重庆北碚,否则,天府的煤无出路。我主张修铁路要趁热打铁,一年修一条,今年天成路,川黔路五三年开工,川滇路五四年开工,贵州到昆明五五年开工。”

其二,根据西南地区交通的特殊性,提出因地制宜的原则。邓小平分析,1951年仍不可能发展航运,目前只有依靠民生公司,民生公司是新中国成立初期重庆地区最大的民营轮船公司,建立与民生公司的合作,可以在国营力量薄弱的情况下,发挥私营企业的积极作用。对于物资集中的重点地方,可以因地制宜地建造一些木船。邓小平算了一笔账,说:“建一条载重130吨的木船,大约需要修建费12万斤米,虽然划算,但在修铁路与造轮船之间,成渝铁路的修建还是重中之重。”

成渝铁路简介(薛长林摄于内江成渝铁路筑路民工纪念堂,图源:四川方志图库)

其三,考虑到当时薄弱的财政状态,提出节约成本的原则。邓小平强调:“运输工作应当研究如何经济实用,减低成本,降低运价。汽车要坚决改用酒精、木炭,以酒精为主,资中、内江都产酒精,又通公路,节省汽油,可从改善管理上降低运输成本。”新中国成立初期,百废待兴,各项建设都需要资金,在财政还十分薄弱的情况下,邓小平以四川农村常见的用簸箕簸粮食而“吹糠见米”的动作为例,形象具体地提出“吹糠见米、因地制宜、节约成本”三项原则,既符合中央的统一要求,又是审时度势的具体应对。

成渝铁路内江椑木镇大桥施工现场(刘德元供图)

成渝铁路开工后,在邓小平“吹糠见米”指导思想的精神鼓舞下,组织有军工30174人、失业工人18981人、民工107500人参与建设。此外,邓小平还专门指示同意西南铁路工程局党委会确定依靠群众完成修路的工作方针:“必须以修路为光荣,自觉自愿地积极参加,才能胜利地完成任务。”由于依靠人民充分地发动群众,依靠群众,使之认识修筑成渝铁路的政治意义,进而发挥人民群众的主体作用,成渝铁路沿线有很多农民不计报酬,老人将用来打寿材的木料以及建房的房料等,均无偿捐献出来作铁路枕木;民工自带干粮,自备工具,看到哪里需要人手就在哪里干活,另有不少群众及时为沿线筑路大军供应了充足的粮食等等。实践证明,修筑成渝铁路是一个大胆而具远见卓识的决策,正如时任内江专区筑路地方委员会主任委员张励所说:“在经济战线上抓关键,牵‘牛鼻子’,反映了邓小平等老一辈无产阶级革命家的伟大气魄。”特别是“吹糠见米”这一通俗易懂的提法,更体现了邓小平经济建设思想的超前意识和朴素哲理。“吹糠见米”在今天看来,实际上就是把一些轻浮的、虚假的、不重要的东西去掉,保留实实在在的、有用的、切合实际的东西。

三、成渝铁路建设体现了邓小平“吹糠见米”的实践精神

1950年6月15日,成渝铁路正式开工建设。开工典礼上,邓小平特意强调了精神力量、制度规范、军队参与、技术人才和以人为本等因素的关键作用。

首先,伟大精神、制度规范是战胜困难的重要力量。邓小平指出,“我们今天建设成渝铁路,是在经济与设备困难的条件下开始的”“必须以为人民服务的精神,逐步地求得解决和克服,并防止官僚主义的倾向发生”,这是吹糠见米的精神内核!同时,他还强调,“修路部队要遵守劳动纪律”,这是制度规范的作用。

1952年7月1日,成渝铁路(渝内段)通车典礼(重庆市档案馆供图,图源:四川日报)

其次,军队参与修建铁路十分必要。新中国成立后,随着大规模战争的逐步减少,军队参与国家建设,既节约了建设资金,又发挥了人民军队的作用。因此,邓小平强调:“人民对建设的希望是花钱少,事情办得好”“我们调出一部分部队参加建筑,也是为着替人民少花一些钱,把铁路建设起来”。

第三,要掌握修路技术,尊重技术人才。随着经济建设成为国家的主要任务,技术和人才的重要性更加凸显。邓小平要求,“要学会掌握修路技术,尊重技术人员的指导,要紧密团结起来进行工作。”对技术和人才的重视,为成渝铁路的修建提供了重要保障。

1952年7月1日,成渝铁路纪念碑奠基(供图:成都铁路局生活段徐磊,来源:“最内江”搜狐号)

第四,修筑成渝铁路要以人为本,争取人心,发挥人民群众的作用,从为人民服务角度搞好成渝铁路的建设。

修筑成渝铁路从谋划之日起到施工阶段,邓小平就倾注了大量心血。据参与成渝铁路建设并以92岁高龄在电视连续剧《一路向前》中出镜的孙贻荪老人讲,1950年冬天,天气非常寒冷。一天,邓小平同刘伯承还穿着补丁衣服来到工地看望大家。见大家停下手中的活路,邓小平用手压了压,示意大家继续干活,并指了指刘伯承说,“我们两个都是四川人,大家不要客气”。就这一句地道的四川话,一下子拉近了与民工的距离。随后,邓小平、刘伯承二人沿着施工场地一路走了过去,寒风中,留下两位伟人并肩而行的背影(不久,刘伯承奉命离开西南局领导岗位赴南京任中国人民解放军军事学院院长。笔者注)。又据获得西南铁路工程奖的陈绍武老人回忆,1951年3月的一天下午,当路轨铺到重庆九龙坡时,百忙之中的邓小平又抽时间来到工地现场,当他看见整齐的枕木上放着闪着银光的钢轨,路基上也铺着一层厚厚的石渣,工人们有条不紊地开展轨道两边的后续工作,而一年前这里还是杂草丛生、一片荒凉,此情此景,小平同志感慨万千。在他的心里,既有欣慰,更多的是担忧,因为从大渡口站开始,到九龙坡的18公里铁轨,全是靠民工们担运到工地,然后再用手工铺设。除开这里已经铺设的18公里,前面不仅还有400多公里的铁轨等着铺设,一些大型桥梁也等着钢铁构件来完工。如何把这些钢铁运到各个工地,成了当务之急。机车没有,车辆没有,怎么办?这时邓小平来到工地视察,其实他是在等待一个消息,那就是——一座大桥的建设。果然,不久,国家铁道部就从东北调来大批工程材料、机车车厢,钢锭则由汉口装船启运。这座全钢铁架设的桥梁就是沱江大桥,它位于有川南第一门户之称的内江市椑木镇。该桥全长367.4米,高27米,桥面宽7.5米,是成渝铁路全线最大的一座钢结构梁桥,也是西南地区的第一座钢结构梁桥,因为成渝铁路西北段的大型器材必须经过这座大桥才能运达,所以它就成了成渝铁路通车时间的控制性工程。1951年11月30日,沱江大桥建成,等候在重庆九龙坡的机车顺利地把物料运到了各个工地。1952年五一劳动节这天,铺路工人甚至创下了一天铺轨5000米的最高纪录,这个速度比刚开始的时候足足提高了14倍。可以说,这一力量的源头,来自邓小平经济建设思想的超前意识、“吹糠见米”的实践精神以及全国人民的大力支持。

1952年7月1日,成渝铁路正式通车,图为成渝铁路渝内段通车典礼(图源:央广网)

1952年6月13日,成渝铁路铺轨到成都,比计划工期提前了90天。

成渝铁路全面竣工后,从材料上看,由于完全按照邓小平“吹糠见米、因地制宜和节约成本”的原则进行施工,成渝铁路所用的全部钢轨、鱼尾板和螺丝钉等全部都是在四川当地制造的,桥梁、涵洞工程大量使用当地石料,吹糠见米,就地取材,既节省了许多钢材和水泥,又经济美观耐用;从造价上看,成渝铁路全线505公里,总造价人民币19014万元(其中政府投资15583万元),每公里平均造价37.65万元,这是新中国成立后在丘陵地区完成的最快最省的铁路,堪称铁路建造史上的一个奇迹。1952年6月17日,邓小平在听取西南铁路工程局关于成渝铁路全线通车情况的报告后指出:“成渝铁路通车是一件大事,不但是西南,在全国来说也是一件大事。西南的铁路建设是全国建设中的一个重点,恐怕今后要争取每年有一条铁路开工。”“往后的任务是很多的,西南是交通第一,有了铁路就好办事。”

1952年7月1日,在成渝铁路通车典礼上的邓小平、贺龙(图源:人民网)

1952年7月1日,邓小平、贺龙出席在成都举行的通车典礼,铁道部部长滕代远在重庆出席通车典礼。在成都的通车典礼上,邓小平抑制不住内心激动,为《新华日报》挥毫写下“庆祝成渝铁路全线通车”的题词。

1952年7月1日,由重庆开出的第一辆列车到达成都(图源:人民网)

1953年,铁道部西南铁路工程局奉西南财政经济委员会批复,在内江梅家山修建成渝铁路筑路民工纪念堂和成渝铁路筑路民工纪念碑,以志纪念和缅怀那些为成渝铁路做出贡献的人民。

四、结语

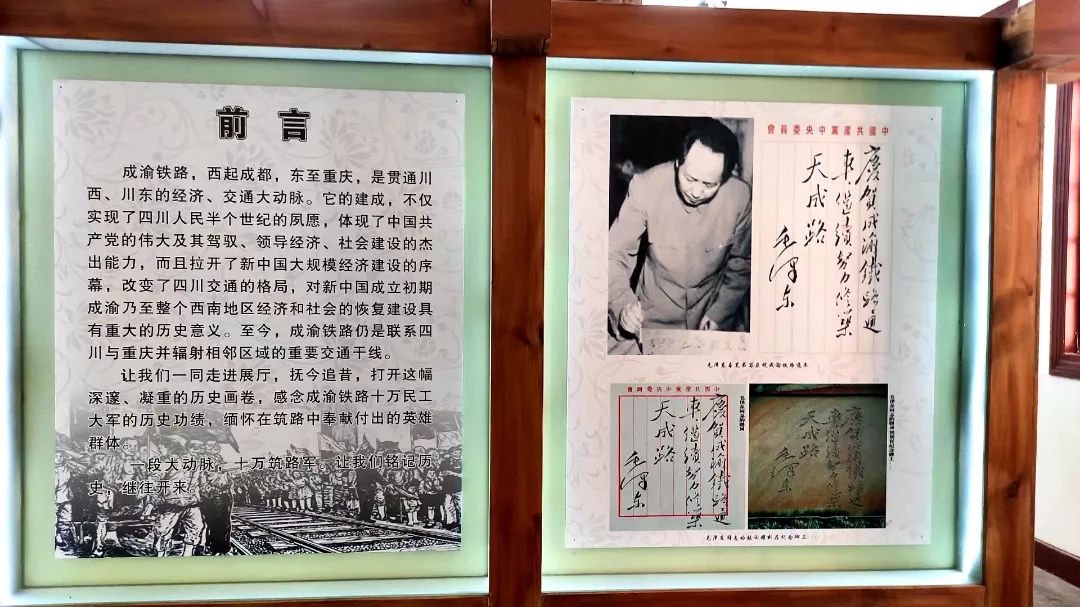

刘邓大军进军大西南前夕,邓小平即把入川后要干的第一件大事锁定为成渝铁路建设,此时正值新中国经济建设的起步时期。邓小平对修建成渝铁路定下的基本原则是“吹糠见米、因地制宜、节约成本”。按照邓小平这一基本原则,成渝铁路建设不仅速度快,而且质量好;成渝铁路通车后,四川的经济社会发生了翻天覆地的变化:20世纪50年代的经济建设,六七十年代的三线建设,改革开放后市场经济体制的形成,这些成绩的取得,与邓小平超前的经济意识密不可分,蕴含着邓小平“吹糠见米”的朴素哲理和实践精神。成渝铁路“敢为人先、众志成城、自力更生、无私奉献”的筑路精神,成为新时代四川人民的智慧启迪和精神支撑,今天看来,它同样是我们当下经济工作可以挖掘和可资借鉴的不可估量的价值宝藏。

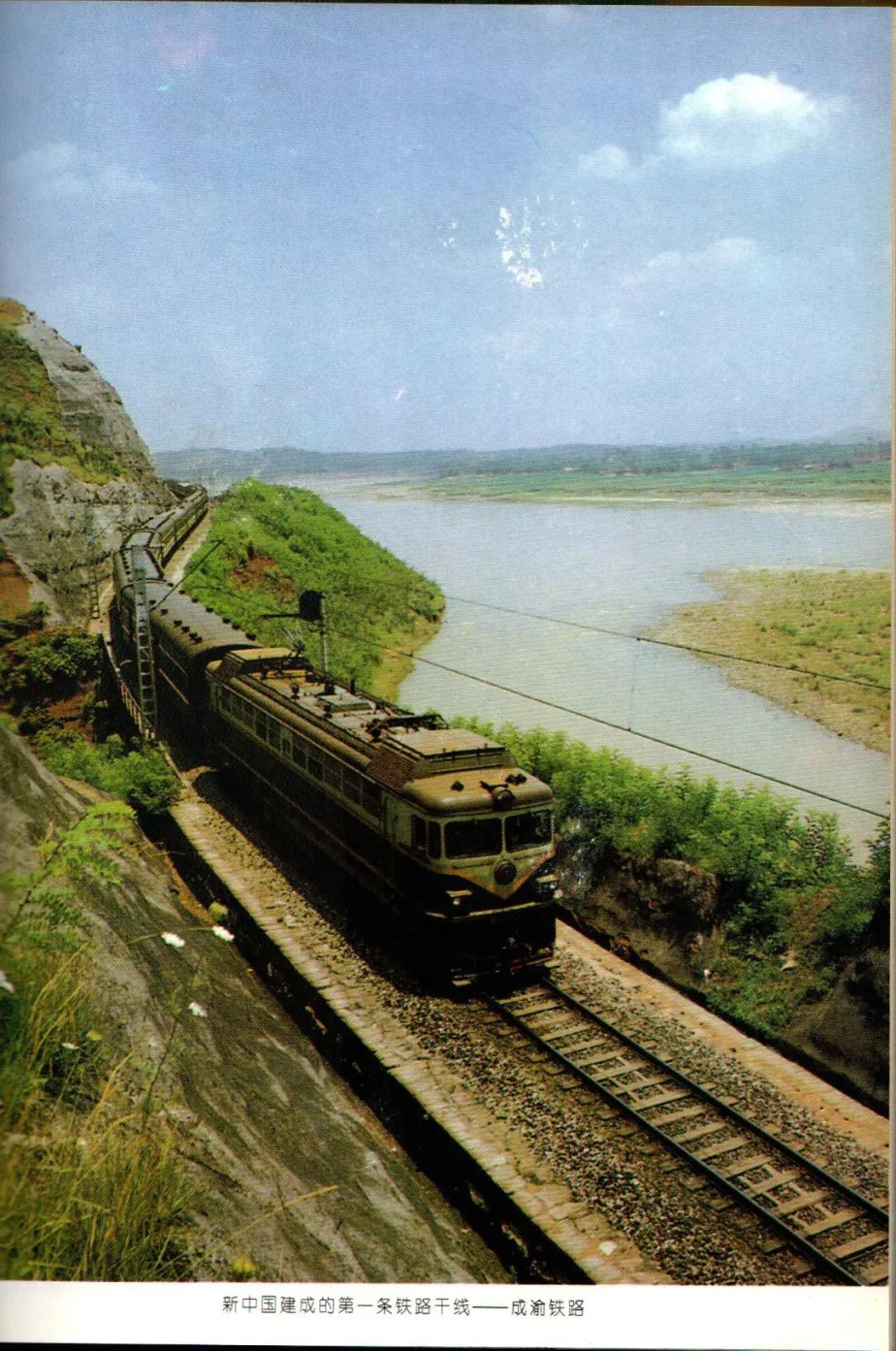

新中国建成的第一条铁路干线—成渝铁路(图源:《四川省志交通志》下,1995年5月四川科学技术出版社第1版)

参考文献:

1.中共四川省委党史研究室编,《中国共产党四川100年简史》,中共党史出版社、四川人民出版社2022年3月出版。

2.李龙飞,《邓小平主政西南时期关于处理城乡关系的思考与实践》,《党的文献》2023年第4期。

3.刘祯贵,《从成渝铁路的修建探析邓小平经济建设思想内涵》,《“纪念成渝铁路建成通车70周年—推动成渝地区双城经济圈建设”学术研讨会论文集》,中共内江市委党史地方志研究室编。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刘德元(中共内江市委党史地方志研究室)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册