【红色记忆】永不休止的《国际歌》‖陶延东

永不休止的《国际歌》

陶延东

陶悉根同志1925年参加五卅运动,1926年任上海地下党支部书记。1927年参加上海市第三次工人武装起义,同年四一二大屠杀后坚守信仰,继续战斗在隐蔽战线。1928年,因叛徒出卖而被捕,在狱中建立了秘密党支部。1936年假释后初心不改,一路辗转西行,寻找党组织。延安十年成为劳动模范。延安失守后,举家徒步四千里投身东北军工事业。中华人民共和国成立后历任多职,后调国防科委某部队工作,艰苦奋斗,研制核动力潜水艇。

让一轮红日照遍五大洲

1925年春,一个20岁的青年来到沪东工会联系工作。工会里正在油印歌片,他捡起一张飘落在地上的歌片——啊,《国际歌》!这是共产党的歌呀,那歌词多么震撼人心哪——他还记得当年翻译的《国际歌》中有这样一句:“让一轮红日照遍五大洲!”共产党的气度是何等豪迈呀!社会上三人群五人党的太多了,来找他的也不少,但都是些不成气候的;共产党是为人民说话的,共产党员都是些作风正派的人,将来一定能成大业,要入就要入共产党!

没想到这张歌片就这样让他产生了加入中国共产党的信念,并真的在不久后就加入了中国共产党。他入党后,在申新五厂发展了一批党员,建立了党支部,组织上任命他为支部书记。

这个青年后来成了我的父亲,叫陶悉根。他组织工人参加了五卅运动。这一年的5月30日,示威游行的各支队伍挺进贵州路南京路口的老闸捕房,要求释放被捕的学生,英国巡捕便开枪镇压。父亲一直走在队伍最前面,时不时还要招呼着后面的队伍。当游行队伍到达南京路敌人开枪镇压时,他正好不在前排,幸免于难。

隔了一天,6月1日开始,党组织领导市民将愤怒引向罢工、罢市、罢课的三罢斗争,全国参与,掀起了震惊中外的五卅运动。这是共产党领导的第一次大规模反对帝国主义侵略的运动。他在党的领导下,参与了大罢工、唱国际歌、示威游行、街头演讲等示威鼓动工作。

1927年,在国共合作之下进行了轰轰烈烈的北伐战争,打倒军阀,统一中国。2月的一天,周恩来在华德路斯文里13号沪东部委机关召集会议,研究第三次武装起义,笔者父亲等六七位同志参加了这次会议。3月21日,上海总工会发布总同盟罢工令,中午12点,全市80万工人总罢工,并且即刻把总罢工转入武装起义,震惊中外的上海市第三次工人武装起义爆发了。也就是说,他们是以总罢工为掩护,目的是武装起义。

笔者父亲也按部署带领着一支队伍发动了对电报局据点的进攻。

浴血战斗30小时 攻克敌人全部据点

全市的战斗打了30个小时,一直打到22日傍晚6点多,工人武装攻克了敌人的全部据点,占领了整个上海,取得武装起义的胜利,上海工人坚守在自己的岗位上等待北伐军的到来。

然而,当北伐军从南向北乘胜向前推进时,蒋介石看到共产党在迅速壮大,工人武装在迅速壮大,他为了稳固自己的地位,叛变了革命,命令北伐军在南京停了下来;同时纠集上海的杜月笙等人,武装了地痞流氓,准备全歼共产党,借机取缔共产党组织。

武装起义中的烈士们尸骨未寒,这一年4月12日凌晨——一个永远不会被中国革命史忘却的日子——蒋介石向毫无准备的工会、工人武装、共产党组织开始了接连几天的血洗,“四一二大屠杀”发生了!

整个上海完全笼罩在白色恐怖之中。我听父亲说,“四一二”中,共产党员除了被枪杀的外,被捕、叛变的不少,而仍有很多党员隐姓埋名自行消失,逃离上海,与组织主动失联。马路上遇到自己的同志不仅不能打招呼,还要立即隐蔽,因为相互都不知晓对方此时的政治态度。在这种极度的危情之下,党的机关和工会全系统遭到了灭顶之灾。在这历史危急关头,对每一个党员来说,信仰,面临严峻的考验,他们都在考虑自己该走哪条路。父亲和我说:“那时候我还没有太多的政治理论,但是我心里却有一个誓言——投了红旗不投白旗!绝不动摇,干到底!”这时党的地下工作更加危险重重,每一天、每一刻,党员都有着生命危险。人们说打仗靠的是群胆,地下工作靠的是孤胆,我要说孤胆靠的就是坚定的信念!

投了红旗不投白旗

这时,笔者父亲已被巡捕房挂上了抓捕牌票,组织上为了保护他,把他调离沪东机关,到江苏省委机关工作,找时机调离上海去打游击。

在江苏省委机关期间,1928年的一天下午,他约了特科队的负责人到福州路的接头机关见面。接头是一件很危险的工作,很多人都是在接头时被捕的。隐蔽在福州路泰华旅馆里的这个接头机关,又因叛徒出卖,几小时前被敌人破获。巡捕房的人待在房间里蹲守,进来一个抓一个。这天,笔者父亲来到泰华旅馆,他与这家旅馆的门房认识,门房如果对他眨眨眼或努努嘴,他就会明白。可是这天门房什么表情也没有,于是他上了楼。一敲房间门,里面传出“哪个啊”?这苏北口音是巡捕房的一个小头目。他立即转身要走,可是两支枪顶了上来,于是被抓进了巡捕房。

笔者父亲和十三四位党员被捕了。刚到巡捕房时,他们有过短暂的串供机会,父亲急忙嘱咐大家:第一,互不相识,各编各的口供,各挡各的官司,以造成假象——这些人不是一伙的;第二,绝不能承认是共产党员,这样就能逼迫敌人把自己按刑事犯在租界处理。因为按当时规定,凡是在租界的共产党员都属于政治犯,要交给国民党的龙华警备司令部处理。交给国民党那就有去无回了。

这时大家纷纷改名字以便编造假口供。我问过父亲:“那时为什么你不也改个名字呢?”他说,他干的是工人运动的领导工作,工运领导工作必然是处在被半公开状态的,所以改名字也没用。

笔者父亲编的口供是:他是个小偷集团的人,接到通知叫他到这家旅馆来分赃的,他忘了房间号码,于是就敲错了房门。这口供编得是成功的,敌人几乎也要释放他了。但过了一天后情况急转直下。在被捕的人里,有个人身上藏着一份名单被敌人搜了出来,名单上有陶悉根的名字,于是他被列入了不予释放的行列。

拷打,上电刑,让人生不如死。

长时间关进1平方米的单人囚笼里,超过法律时限。

戴脚镣也超过了法律时限,致使脚腕溃烂长蛆。

上刑,就是用超过人体耐受极限的手段让人不得不招供。但是,共产党员的意志是用钢铁铸成的,这些经过了“四一二”洗礼的共产党员,他们对革命的信仰是坚定不移的!

这时,党组织也在聘请律师大力营救。最后,由于父亲他们坚决不承认是共产党员,敌人又没有过硬的证据,只得以“扰乱租界治安罪”将笔者父亲判刑12年。

宣判那天,法庭外挤满了人,笔者祖母也在人群里焦急等待着。当父亲被押出法庭时,祖母喊着:“悉根哪,你不要急噢,娘会给你上诉的!”这时一个巡捕冲上前来,挥起一巴掌,把我祖母重重地打倒在地。

共产党人也是有血有肉的。笔者父亲说,他从被捕、上刑,直至最后宣判,几个月里一直没有害怕过,一直没有伤心过。但是,当他看到自己的母亲被打时,心里难受到了极点……他挣扎着要冲过去,但他被五花大绑着,动弹不得。

监狱是个摧垮人意志的地方。大家都知道“海啸”这个词,但很少有人知道“狱啸”。他们遇到了罕见的大规模狱啸。在摧垮人意志的监狱中,也许是犯人在潜意识里都埋着一种压抑,不知哪一天,有一个人在梦中惊叫起来,渐渐引起“共振”,莫名地引发全监狱的人在睡梦中疯狂惊叫,持续几十分钟,能把醒着的人吓个半死!

在这种压抑的状态下,为了能发挥党组织的战斗堡垒作用,笔者父亲秘密地和一些党员领导了提篮桥难友反对敌人迫害的斗争。提篮桥监狱是英国人的远东第一大监狱。据父亲说,这是有史以来西牢里共产党领导的第一次“闹狱”。从此,犯人们可以锻炼身体,阅览图书,学文化,宣传唯物主义。有个倒卖黄金的犯人张兆鹏,每天念经、拜佛,笔者父亲经常和他聊唯物主义和唯心主义的区别,告诉他从来就没有什么救世主,告诉他只有共产党才是救劳苦大众的。张兆鹏刑期不长,出狱后,向地下党报告了狱中情况,并接济了几家狱中党员的家属。

初心易得,始终难守

笔者父亲他们入狱后遇到过几次大赦,每次大赦会减一点刑期。到1936年,囹圄8年,父亲获假释出狱。

“假释”就是要在敌人的监控下生活,每星期向巡捕房报到,想要寻找党组织几乎是不可能的。再加上,八年里革命形势和社会情况发生了巨大变化,已不可能找到任何一位过去的领导和同志了。被长期关押过的人,出狱后找不到组织,大都是不干了,挣钱养家过日子。但是,信仰,对党的信仰,却一直在驱使笔者父亲摸索着寻找组织。

一天,他在街上遇到了狱友张兆鹏。张兆鹏人脉很广,建议笔者父亲去找一个叫李君实的人,说这个人很可能是你们共产党的。于是,李君实介绍笔者父亲到“上海壁报工作服务团”工作。那时只知这是个社会上的进步团体,后来才知道那是共产党的外围组织。

笔者父亲在里面一边做事,一边注意观察。

有一天,他找两位负责人说:“我看出来了,你们俩是共产党。”

那俩人很警惕:“你能看出共产党?”

“我是从‘四一二’过来的老党员,所以从你们的作风我能看得出来。”

于是他们聊起了我父亲参加革命的情况。然后,两位负责人说:

“你现在打算怎么办呢?”

笔者父亲说:“请帮我联系党组织!”

“你是假释,在上海是没法开展工作的。南京有八路军办事处,你到南京去吧!”

家里有老有小,笔者爷爷、奶奶和幼小的大姐全靠他挣钱生活呢!怎么办?最后他终于对我奶奶说:

“我要离开上海,到南京去找党组织。”

笔者奶奶对他参加共产党从来不阻拦的,说:“那你去吧。”

“我走了,你们祖孙三人怎么生活呢?”

“我会要饭的!”

笔者父亲的眼泪往肚里流:“你能要饭就好!”

上海的办事处给笔者父亲写了一封暗语介绍信,临行时又给了他一封密写的介绍信。密写介绍信看上去就是一张白纸,把一张白纸带在身上容易引起怀疑。父亲把密写的介绍信包着一张当票,伪装成一张包装纸带在身上,并且设法摆脱敌人监控离开了上海。

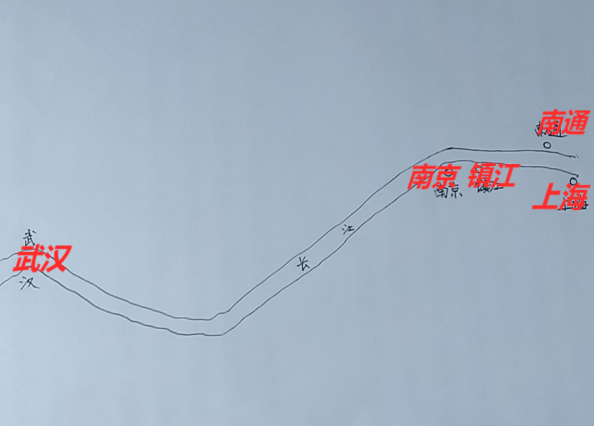

上海到南京的火车停运了,他乘轮船出了上海。一出上海是一片战争气氛,日本鬼子的飞机在头顶盘旋,气氛紧张,船到南通就不开了。他漫无目标地在南通走着,盘算着怎么能到南京。路边停着一辆沾满泥浆的卡车,像是跑长途的。上前一问说是到镇江去的,他搭上了这辆拉货的卡车,走一段算一段吧。

到了镇江已是晚上。镇江停电,全城漆黑,他想打听火车站在哪里,路上没有行人。他看到有户人家闪着微弱的亮光,便去敲门问路,人家立即灭了油灯,再怎么敲门,就是不作声。继续往前走,遇到一家烟纸店,门缝里透出一点光。

“老板,火车站怎么走?”

“一直往北走!”

再问就没声音了。天快亮时他找到了火车站。

到了南京他买了两个烧饼填饱肚子。找到八路军办事处时,大门紧闭,贴着一张启事说已迁往武汉!他在路边坐了很久:“好吧,那我就追到武汉去!”

可是他没有盘缠怎么办?他到码头上去观察。随后,他进了码头,先是给警察递了支烟,然后和他笑嘻嘻地聊了一会,最后给警察敬了个礼,警察就放他过去了。他混上了轮船。

南京到武汉要两天,笔者父亲用仅剩的两毛钱买了一碗炒饭。

上海到武汉示意图

到武汉后,他借住在亲戚家,白天四处寻找八路军办事处,跑遍了武汉三镇,可仍然找不到。亲戚害怕他招来麻烦,日子一长,脸色不好看了。

第五天,马路边问讯处的老头低声告诉他,这个机构已经撤走了。其实是不知道武汉的八路军办事处转入地下了。怎么办呢?

他知道,西安是有八路军办事处的。但是,西安,在当年上海人心目中,那是遥远的、人迹罕至的大西北呀!这一走,抛家舍业,家里老小怎么办?心绪翻腾……初心易得,始终难守。笔者父亲跟我说,他最后抱定了一个信念——“要革命啊!”

“要革命啊!”坚定的政治信念让他迎着一轮照遍五大洲的红日,踏上了只身奔向大西北的征程!

他一路躲避军警、特务,艰难辗转,终于在西安找到了八路军办事处,像孩儿找到了娘,他有种回到家的美好感觉!

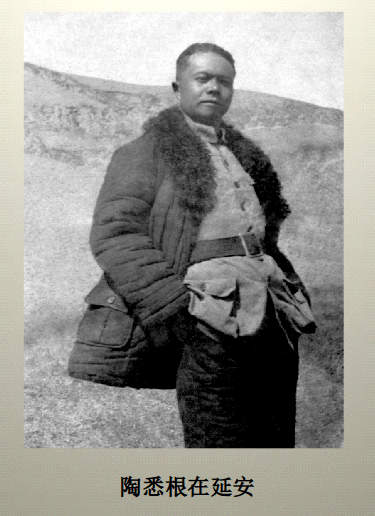

李克农热情接待了他。李克农是上海的老地下党了,他们详细聊起了现在上海地下党以及工运的情况。之后,李克农说:“到延安去吧,延安搞得可好啦!”笔者父亲后来感叹地跟我说:“西安我都到啦,那就到延安去吧!”

李克农见笔者父亲是单身一人到西安的,就说,过些天有去延安送货的汽车,到时搭车去延安吧。

黄河之滨中华民族的子孙

汽车在沟沟峁峁间奔驰,看到很多成群结队的青年意气风发地徒步向着延安行进。笔者父亲的心情像这起伏的黄土高原一样不能平静。为什么那么多的年轻人不去投奔国民党,而都奔向延安呢?停车休息时,他就和青年们聊天。原来青年们都知道共产党对民族解放是矢志不渝的;他们还听到共产党民主自由,官兵平等,没有私有财产。这就是党的初心和党的好名声啊!正是这样的初心和好名声,集合了一群中华民族优秀的子孙奔向黄河之滨!

革命青年向延安挺进

笔者父亲一到中央组织部招待所,就听说当晚毛主席将在中央礼堂讲话。他一心想见到他崇敬的毛主席,费了好大劲要到一张票。

延安中央大礼堂(原基督教堂)

礼堂里,他已经久违了这种热闹的场面:大家兴高采烈地互相拉歌,唱着高昂的抗日歌曲。这让他热血沸腾!

一会儿会场安静下来了,有几个人走进了礼堂。最前面一个瘦瘦的,个子很高,面色很黄,穿一身灰布旧军装,膝盖上打着补丁。大家突然鼓起掌来,呼喊着毛主席。笔者父亲觉得太出乎意料了!

毛主席讲话平易朴实,用生动的比喻表达着深刻的道理,一下子抓住了笔者父亲的心,让他终生念念不忘!

第二天,组织部问笔者父亲来延安想做什么工作。父亲说,想上前线打仗,要不就进学校学习。组织部认为,奔赴延安的工人很少,来自上海的工运干部就更寥寥无几了,希望他到总工会去工作。

正值1937年年末,到处都在张灯结彩迎接新年,人人脸上都挂着笑容。延安果然让他觉得舒畅,可以大干一番。

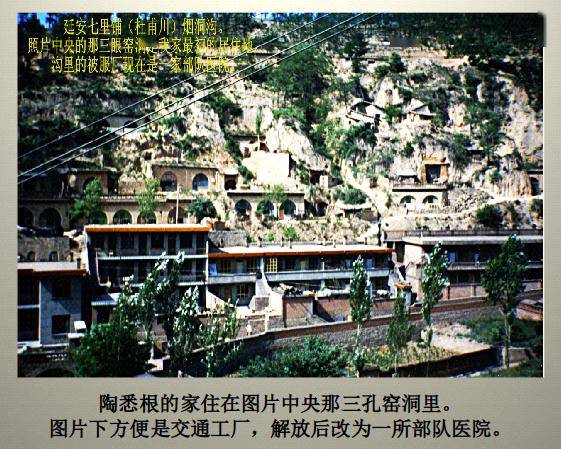

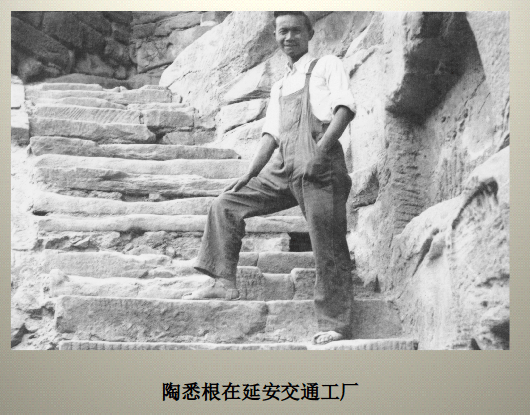

延安十年,父亲从边区总工会干到兵工厂,还当上了劳动模范!父亲说,延安十年是他人生中的黄金时代。

党中央发出了“自力更生,丰衣足食”的号召,父亲自己养蜜蜂,让全厂职工都喝上了蜂蜜;没有肥皂,就动脑子用牛油、石碱做成了土肥皂;还建了个豆腐作坊,做了两大缸酱豆腐,放在窑洞前的平地上,职工们吃饭时可随意来夹上几块上海口味的酱豆腐。

中央进一步发出“发展经济,保障供给”的号召,他又在最繁华的南门闹市口开了一家“上海工人饭店”,亲自掌勺做出一桌上海本帮菜,吸引了许多干部、群众前来品尝。朱德、周恩来也来吃过他做的菜肴。

为解决纺织机械问题,笔者父亲天天冥思苦想,回忆在上海纱厂见过的纺纱机,竭力回想出它的机械结构。终于,他画出了纺纱机的图纸,而后竟然造出了纺纱机,创造了手摇纺车无法达到的效率和质量。

笔者姨妈那时也在延安。她告诉我,父亲是延安为数不多的劳动模范之一,获得了一件皮夹克的奖励。延安有着热烈的“英雄观”,父亲穿着皮夹克走在街上,街上投来的都是敬慕的目光!

凭着出色的表现,父亲很快在延安第二次入党,实现了他的初心。当延安整风时,他向组织表示欢迎对自己进行审查,但要求在审查结束时要给他一个结论。我问过父亲那时怎么有条件进行调查呢?父亲说,那时正值“全国交通”,物资、人员、通信等不受阻隔。组织上经过一年的调查后,通知他恢复1926年的党龄。

1946年,延安失守,中央决定放弃延安,并将干部派往全国,准备解放全中国。

交通工厂要解散了,朝夕相处的全厂职工聚在一起,痛饮一星期送别撤离的人员。笔者父亲抑制不住内心的激动,醉得厉害。他们为了中国革命集合在黄河之滨,此时此刻,这群中华民族优秀的子孙,心情是复杂的……

临别那天,全厂职工扶老携幼,一直把笔者父亲、母亲以及二姐送过延河。

那时母亲已怀上了我。我上面有3个姐姐,大姐在上海,延安有二姐和三姐。三姐太小,父母带着她撤离很困难,按组织安排把三姐送给了老乡。中华人民共和国成立后,母亲多次想去寻找我的三姐,都被父亲阻止了。他说,老乡把孩子养大了,现在去要回来,怕伤了老乡的心;如果再发生一些意想不到的情况,那么就可能影响到党群关系,那就不好了。

四千里路云和月

我们全家跟着大队,徒步四千里,通过了敌人的一道道封锁线。

比如过同蒲铁路吧。山西的同蒲铁路是敌人重兵把守的地方,只能半夜通过。这支拖儿带女的队伍事先商定,在穿越同蒲铁路时,如果孩子哭就立即喂枣泥,如果还哭就必须把嘴捂上,哪怕最后捂死!谢天谢地,这天夜里坐在担子里的二姐既不睡觉也不吵闹,瞪大了眼睛看着紧张忙碌的大人们,她居然会配合得那么好。

在这漫长的四千里路上,我妈妈怀着我,除勉强解决饥饿的东西外,没有一点像样的食物。她终于因体力不支,从驴上摔下山坡,摔断了胳膊,幸好没把我摔掉。从延安出发前,边区财政厅长给了我们家一头骡子和一头驴,还配备了两位年轻干部协助挑担。这时,我父亲意识到如果再不补充一点营养的话,全队人员很可能会坚持不下去的。于是,父亲便请两位年轻干部卖掉了骡子和驴,换来了两个金镏子(金戒指),然后全部换成了吃的!这样,大家才得到了一些营养。

艰难跋涉10个月终于到了山东,部队一分为二,一部分留华东,一部分北上东北。我们家是北上大连,为解放战争造后膛式的“大炮弹”。

我孕育在延安到东北的四千里路上,所以起名叫“延东”。

1949年5月27日,上海解放了,笔者父亲立即从大连万岁街打电报联系上海家里——杨浦区河间路的辛家宅。

那天电报是晚上到上海的,我的爷爷、奶奶刚睡下。靠近宅子前门的一个亲戚接过了电报,她举着电报,激动地奔向后院,一路高喊着:“大妈妈、大妈妈,悉根哥哥来电报啦!悉根哥哥来电报啦!”一下子惊动了整个宅子!

我的爷爷、奶奶坐在床上,端详着电报,眼泪流了下来。

整整13年了,父亲一直杳无音信。有些人议论说:“这老太婆疯了,还在等儿子呢。他儿子早死在外头了!”这13年里,我们家住过难民所、贫民窟;我爷爷、奶奶卖过馄饨,卖过粢饭糕;大姐捡过煤渣,捡过烂菜叶子,12岁就进了纱厂当童工……真是什么苦都吃了。

我和大姐聊天时,她时常会埋怨父亲,说他是个不称职的爸爸、不称职的儿子,丢下他们祖孙3人13年,让他们颠沛流离吃了多少苦哇!但是,接到电报,大姐从杨浦区委回信中却洋溢着自己踏着父亲足迹投身革命的热烈情绪!

笔者父亲在单位里接到回信后跑回家,刚进院子还未进楼门,就兴奋地向我妈妈嚷道:“我女儿和我走了一条路哇!我女儿和我走了一条路哇!”

原来,我大姐陶秀明早在1946年就秘密加入了中国共产党,也在搞工人运动。

我大姐当童工后,凡是地下党组织的活动她都积极参加,罢工、游行、与资本家斗争,她都勇敢地站在最前面。大姐被工人们选为工会的理事、副主席。1945年,日本人投降要拆掉工厂,她一个人找到工头要遣散费,说没有遣散费工人们没法生活。工头把她抓进办公室,工人们就冲进办公室把她抢出来。

地下党想发展她入党,她竟然对找她谈话的党员同志说:“我早就是共产党员了。”

“什么?你什么时候入党的?”

她坚定地说:“我爸爸是共产党员,我怎么会不是共产党员呢!”

人家听得忍俊不禁。

后来,我父亲曾开玩笑地跟我说:“你姐姐以为是耶稣教呢,耶稣教是传代的。”

党组织知道,她有个老革命的爸爸,家里还有个思想开通的奶奶,有些重要的秘密会议都到我们家里开,我奶奶给望风。

冲破黎明前的黑暗

上海临近解放时,绝望中的国民党大肆搜捕共产党人,抓到共产党人不审不问,装进麻袋就扔到黄浦江里。这是黎明前的一段极其黑暗的时光。

国民党为抓捕我大姐,有一天,派了军警把工厂团团围住。厂门外人山人海,既有工人的家属,也有看热闹的。

为掩护我大姐,女工们在马桶间里一排排地坐在马桶上,让我大姐躲在后面,躲过了敌人在厂内的搜捕。

要放工了,敌人在厂门口重兵把守,怎么办?工人们便集合起来,给我大姐穿上男工的工作服,让她裹在一大群工人中间混出了工厂!

群众和党是心连心的!

没抓到我大姐,敌人是不会死心的。于是,敌人收买了住在辛家宅周围的“划线头”(给敌人提供情报的线人)。好几个夜里,敌人扑到我家,但都没能抓到我大姐。

有一天夜里,我大姐睡了一会后感觉不安全,就起身离开了家。一会,敌人就冲进来了。敌人一看我大姐不在,就打开被柜搜查。被柜是上海人习惯专放被褥的柜子。

我奶奶说:“那里面能藏人吗?”

敌人伸手摸摸我大姐床上的被窝,还是暖和的,便问:“你孙女去哪里了?”

“我们老两口是靠孙女做活儿养活的,她去哪里了,我还要问你们呢!”

敌人只好悻悻地撤了。

原来,我大姐那时为了躲避敌人追捕,经常不睡在家里,睡到宅子里单身的“吃素老太婆”家。吃素老太婆每天吃素、拜佛,大家习惯叫她“吃素老太婆”。她的屋子在辛家宅的一个角落里,比较隐蔽。

一天夜里,大雨滂沱,我大姐回来时发现吃素老太婆把门锁了。无奈,大姐只得回到家跟我奶奶说:

“吃素老太婆把门锁了,不让我住了。”

“那怎么办呐?”

“我想去渭南路的表姑家住。”

我奶奶想说这么大的雨,就在家里住一夜吧。话到嘴边,她嘴里不自觉地却说:“那你就快去吧!”

我大姐就赶到表姑家躲了起来。

就是这天夜里,敌人进了辛家宅没去我家,而是直扑吃素老太婆的屋子。显然这是有人划线头了!

第二天,吃素老太婆牛皮大了:“我就算到昨晚上要出事的,所以我锁了门,没让秀明睡在我这里。”

我奶奶也觉得庆幸,她跟我说:“如果我说出‘雨这么大就在家里住一夜吧’,那这个祸就闯大发了!”

党群干群关系是党的生命线

全国解放了。我父亲从革命斗争中深切体会到,我们党能胜利,是因为党有着好名声,始终植根于人民群众之中,党群关系、干群关系是党的生命线。

我父亲从北京要调上海时,每天与上海的长途电话不断,我听到其中很多是谈住房安排的。上海方面给安排的住房都很高档,当我父亲知道有一部分普通职工集中住在职工新村的两栋房子里时,他就要求和大家住在一起。这样一来我的卧房其实是家里吃饭、会客的房间,平时来聊天、谈工作的干部职工很多,有时半夜都会有人来,经常弄得我无法睡觉。有天晚上,一对夫妻吵架,他俩哭着闹着来找我父母主持公道,弄得我都没法睡觉。

房地局多次派人来找我父亲,意思是,这样的工房让给一般职工住,另外安排我们家住到高档住宅去,被我父亲一再谢绝。实在拗不过时,我父亲也迫不得已去看看房子,但他总是对我们说,那些房子不合适我们住……其实我明白,和普通职工住在一起,他心里觉得舒坦。

父亲单位里有些领导干部给自己家里配备高档家具,父亲便成了他们面前的一堵墙。于是,他们趁白天我父亲上班不在家,给我们家拉来了一卡车成套的高档家具。我们这些孩子看了高兴极了。晚上,父亲回家看到后非常气愤,第二天一早就请工人们又拉了回去。我们这些孩子的情绪由失落慢慢变成了沉思……这种廉洁作风对我们的影响是不言而喻的。

我很骄傲的一点是:我们家的孩子没有一个是沾了父母一点光的!大姐就不说了,二姐在上海51中学表现优秀,且入了党。51中学是所优秀的中学,考个好大学是没有问题的。那时国家缺石油,严重地阻碍了国民经济发展,她就报考石油地球物理勘探专业,从此为国家找了一辈子石油。

我父亲到北京开会,二姐去看望他。晚上,二姐和父亲告别回学校时,父亲问她有车费吗,她说没有,父亲把身上的零钱都留给了二姐。我问过她:“如果爸爸不问,你怎么回学校啊?”她说:“走着回去。”天啊,那不得走到天亮啊!离学校有70多里路呢!她除了买生活品,从来没有多余的钱。

笔者妹妹在学校成绩优异,当学生会干部,我不太爱搭理她,因为她经常向父亲告我的状,说我和老师吵架。高二时,她被上海最大的报纸《解放日报》找去,成了《解放日报》总编助理,后来积极响应国家“上山下乡”的号召,自作主张去井冈山当了农民。她拼命地干活,后来能挑百八十斤的担子,最后得了严重的肾炎、肝炎。恢复高考后她考进了大学,学习优秀,毕业后被留校任教。

笔者父亲上班总是经过我们学校的。有一次我上学眼看要迟到了,就对父亲说想搭他的车去上学,在离校门远一点的地方让我下车就行了。父亲掏出5分钱给我:“你坐公共汽车去学校吧。”

笔者考高中时想报上海中学,那是个干部子弟聚集的学校。我喜欢上海中学能住校,向往过集体生活。父亲制止了我,说你到那个环境里没有好处。我一直留在南洋中学,南洋中学的学生都是日晖新村、江南新村的工人子弟,现在看来,对我的人格形成有很大的好处。现在老同学们聚会时,大家说,和陶延东同班6年,从来不知道他家里是高级干部,从来没感觉到他是干部子弟。我回答他们说:“你们这是给了我最高的褒奖!”

那时我们受到的教育是:到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去。

高中时我参加团市委的上海学生课余文工团。新疆军区文工团来招考话剧演员,我考上了。那时我读高三,进入了复习阶段准备高考。父母不同意,父亲说:“你要参军我们支持,你到边疆去我们也支持,可是不同意你去搞文艺。搞文艺的人会学得油里油气,一事无成。”我想,我平时把“一颗红心两种准备”的口号喊得山响,这会儿可不能掉链子啊!怎么办呢?这时我妹妹给我写了张纸条,说她听到了父母商量:“如果你决心非常大,那么你就会在那里好好学习的,那就让你去。”纸条上还写着:“团组织在考验你!”

一天,我打电话到招生组去,他们说:“我们已经派了两位干部到你家去了。你家就你一个儿子,我们不能硬性要求你参军。如果你父母同意,那你就可以参军;如果不同意,你就还是当个好学生吧。”父母肯定是不同意的呀!我飞快地骑车回家。两位干部已经走了,这下坏了!我抓着母亲问:“你们同意了吗?”母亲笑了:“同意啦!”我乐得抱着母亲直转圈。父亲说:“这个部队很突出政治。他们在招生中一直强调新疆的艰苦性,而不说部队生活的优越性。不像赫鲁晓夫,以高工资、高待遇把青年骗到西伯利亚去。”母亲说:“这两位干部都是很小就参军的,看他们现在,多有出息呀!”

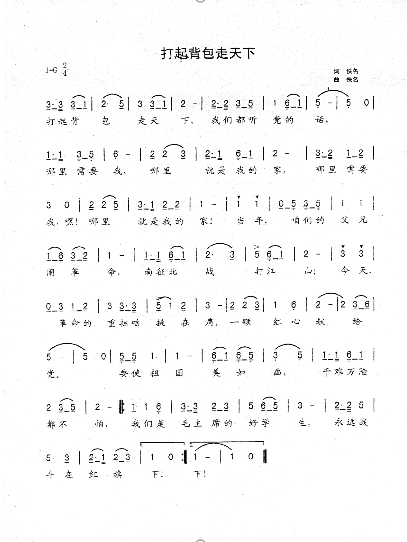

我走的那天,初二到高三有很多同学送我,站台上一大片人,热闹极了。带兵的干部叫我带着大家唱支歌,我们唱了每个同学都会唱的我们那个年代的流行歌曲《打起背包走天下》。

我总是忘不了这样一幕:当家里的收音机播放《国际歌》时,我父亲时常会到收音机跟前,轻轻地挥动手臂,深情地跟着哼唱。

英特纳雄耐尔的旋律伴随了前辈们的一生,我们后一辈会记着:我们心中的《国际歌》,一个音符不能改!

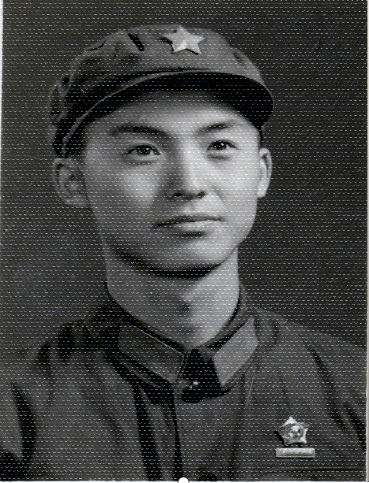

作者陶延东参军后不久的军装照

作者简介

陶延东,上海革命故事报告团执行团长。年轻时投笔从戎,驻守西北边陲17年。转业后,在上海师范大学、上海戏剧学院等院校任教师至退休。曾讲授现代汉语、台词、表演等课程,出版多部学术著作。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:陶延东