【传统文化】领悟古蜀道翠云廊里的文化自信‖李敏 万展豪

翠云廊里的文化自信

领悟古蜀道

李 敏 万展豪

2023年7月25日,习近平总书记再次来川视察,走进四川省广元市剑阁县翠云廊,考察了解古蜀道发展历程、翠云廊整体情况和历史上植柏护柏情况,再三嘱咐:“要把古树名木保护好,把中华优秀传统文化传承好”。古蜀道上古树连连,绿树成荫,这些平均年龄1000岁的古柏见证了时间流淌,承载着历史变迁,讲述着千百年来的华夏传奇,被誉为“蜀道灵魂、国之珍宝、世界奇观”。历史的记忆日渐清晰,镌刻出中华文明的源远流长。

2023年7月25日下午,习近平总书记在四川省广元市考察翠云廊古蜀道(新华社记者 鞠鹏 谢环驰 李涛 摄,图片来源:新华社)

翻一部蜀道文化史。“一条古蜀道,半部华夏史。”蜀道是中华文明的历史大动脉,也是南北丝绸之路的枢纽线、中外文化的交流线、自然人文浑融一体的生态线,更是人类至今保存最早的大型交通遗存之一。古蜀道承载着官私文书传递、货贸往来、文化传播与交流、民族交往交融等社会事务,见证着历史的兴衰变革,与长城、大运河一样,都是自然与人文共生的珍贵标本。跨越3000多年,蜀道的历史可以追溯到先秦时期。作为连接巴蜀地区与外界的交通要道和跨区域发展的文明走廊,以交通为渠道,各民族文化在此得以交流交融,蜀道文化应运而生。作为巴蜀文化的内涵脉络,蜀道文化的肇始不仅激发出了巴蜀人民勤劳刻苦的能力特质、精神特质与文化特质,更展示了巴蜀文化在世界面前的生动形象,是全人类的共同文明遗产,应倍加呵护、永续传承。

秦蜀金牛古道,又名石牛道、五丁道、剑阁道,古蜀国出川的主干线。图为朝天关金牛道(王兴蓉 摄,粟舜成 供图,图片来源:四川方志图库)

算一笔古柏生态账。作为古蜀道的重要路段之一,翠云廊300余里的道路两旁,植有古柏1.2万余株,是全世界最大的人工古柏林。蜀道的古树名木具有极其重要的生态、科研和经济价值,更是不可多得、不可再生的稀缺资源。翠云廊郁郁葱葱的古柏,不仅是研究一定地域古气候、植物分布和生态变迁的重要实证资料,还有着固碳释氧、保持水土、防尘减噪、保护生物多样性等重要生态效益,蕴含着极其丰富的科学价值和生物信息。守护古树名木,功在当代、利在千秋。“绿水青山就是金山银山”,习近平总书记对生态环境保护念兹在兹。仰望古柏,要站在人与自然和谐共生的高度,坚定走好生产发展、生态良好的文明发展之路,用实际行动绘就人与自然和谐共生的美丽画卷,让苍翠古柏不断焕发新的生机活力。

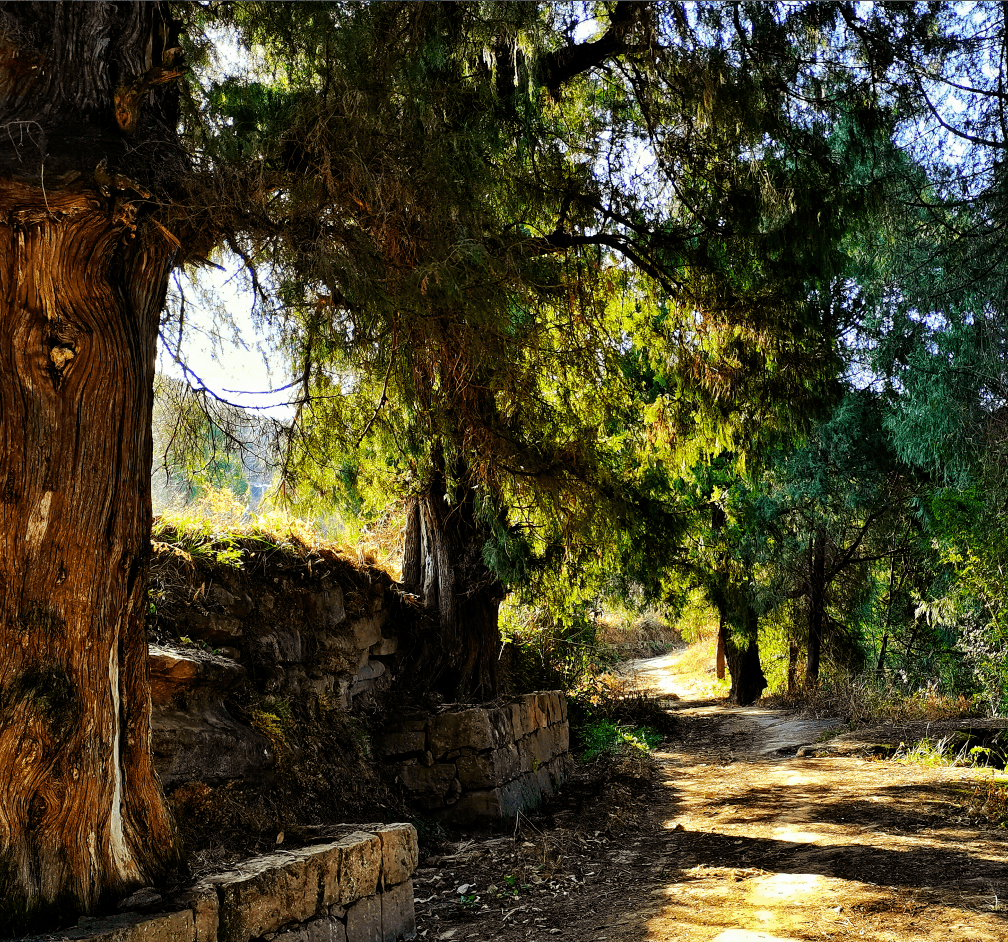

翠云廊古柏(刘新亮 摄,图片来源:剑阁文旅)

念一本基层治理经。翠云廊得以延续千年,主要得益于历朝历代的制度和当地百姓世代共同守护。千余年来,历朝历代均发布植柏护柏的政令,先后出台“官民相禁剪伐”“交树交印”等制度,翠云廊附近的百姓自古就将植树护路当作行善积德的义举。今天在传承中创新推出的“一树一档”挂牌保护、“一树一人”日常巡护、“一树一策”科学救护等措施和“行政首长离任交接”“林长制”的全面落实,无一不是基层治理在植树护树中的生动实践。基础不牢,地动山摇。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。只有不断夯实基层社会治理这个根基,“搭建好制度框架,抓好制度执行,同时充分调动广大人民群众的积极性主动性创造性”,并依托智慧化、数字化技术手段,完善数据库,建立信息登记平台,实现实时监测、动态更新,形成精细化、网格化管理格局,才能真正助力实现社会主义现代化国家高质量发展的目标。

作一篇研究大文章。“蜀道上承载着丰厚的历史文化积淀,也是历史文化研究的富矿。”西华师范大学历史学教授、蜀道文化研究院专家蔡东洲在习近平总书记考察翠云廊时随行讲解时这样谈道。蜀道研究是一个庞大的课题,蜀道上的三国文化、古城堡、风土人情等都值得调查研究。按照总书记在翠云廊视察结束时的嘱托,“专注一个问题,持续深入研究下去。”加强对蜀道的考古调查和文献整理,深化蜀道历史文化研究,主动对接国省重大战略需求,充分发挥高校肩负维护国家生态安全、推动文化传承创新重大政治责任,坚持一手抓科技手段创新,一手抓理论成果转化,通过文旅融合发展、强化学科实力、整合研究力量等一系列举措,开展系统研究,为蜀道的保护和利用提供科学支撑,让蜀道不断发挥其独特的历史、文化和现实价值,更好地带动沿线百姓致富增收,促进文化传承与创新,坚定文化自信自强,全力做好蜀道研究这篇大文章。

张飞柏(图片来源:看广元)

来源:西华师范大学

作者: 李 敏 万展豪

配图:方志四川