【记忆】隆昌十县志多牌坊载客家人迁隆战天斗地创新家园‖余广琪

隆昌十县志多牌坊

载客家人迁隆战天斗地创新家园

余广琪

毛主席一生喜读方志,主张“收集县志、府志、省志、家谱,加以研究”,1958年在成都会议上倡议全国编修地方志。本文即从十县志一府志一省志多牌坊摘引文图,展示客家人迁隆昌后战天斗地建设新家园的艰难历程和豪迈情怀。主要数据引自1995年《隆昌县志》。田野调查家谱主要是客家人简表209支中的40支。此为四川客家第一大县续编。

隆昌客家人勘测设计沱灌工程建成的川南第一大湖古宇湖

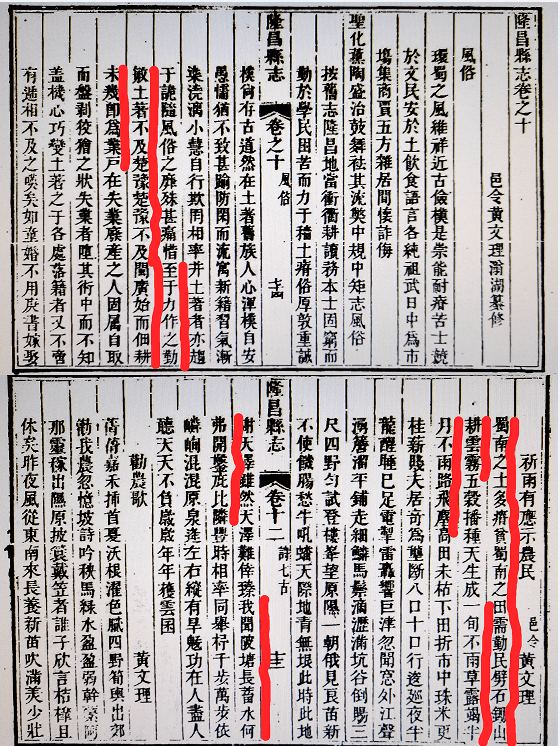

据《明史》载,隆昌由嘉靖亲自设县,隆庆建县。康熙二十五年(1686年)版《隆昌县志》是首部县志,知县钱振龙到任仅约1年,记载隆昌四景萧条,百里无烟;贡赋中载经兵燹后正供之额合一邑计之尚不及一家;满目蒿莱而土田鞠为茂草;实在上中下田共柒顷壹拾贰亩叁厘五毫叁丝陆忽。显示“湖广填四川”在隆昌效果很差。康熙五十六年(1717年),县令刘琨文载隆昌迁来楚粤闽豫滇黔秦浙之民。县令黄文理乾隆二十九年(1764年)《隆昌县志》风俗载“力作之勤敏,土著不及楚豫,楚豫不及闽广,始而佃耕,未几即为业户”,显示迁隆主要是楚闽广豫。1995年《隆昌县志》载“客家话约占全县人口35%”,其余说湖广话与湘方言,未载其他省籍话。

湖广人县令黄文理在乾隆二十九年县志优评客家人,并优评劈石锄山开鑿的勤民。

隆昌位于成渝线近中点,自古东大路上有5—6个场镇,是客家人到成都、宜宾等的中转站。客家人主要分布在响石、胡家、圣灯、山川、金鹅、周兴、界市、石碾等镇,其余各镇均有分布,标志是13座南华宫、多座万寿宫、天后宫。形成了高铁北站周边、山川镇光华村、金鹅镇光耀村、光星村、胡家镇黄荆村、蒲芦村、周兴五马韩村等客家方言岛。目前搜集整理的209支客家人简表统计,来自广东长乐(五华)县79支,兴宁县34支,其他县44支。福建含迁江西或迁湖南再迁隆11支。江西含迁湖南再迁隆19支,部分不详。隆昌市是四川客家第一大县,约26万人,44姓氏。各姓氏中基本是客家人的有曾氏、蓝氏、古氏、邬氏、余氏、戴氏、范氏、郑氏、邱氏等。陈氏、钟氏、黄氏、梁氏、罗氏、李氏、彭氏有较多客家人,也有较多湖广人。

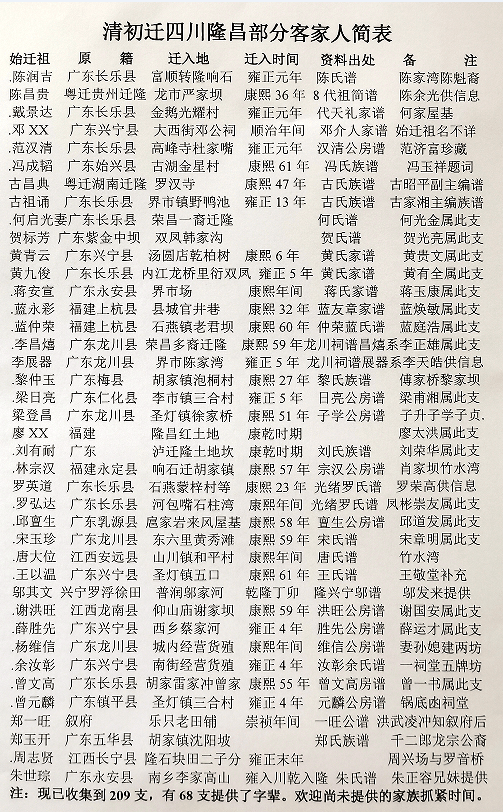

隆昌部分客家人简表

1

打好蓄水保水工程的硬仗

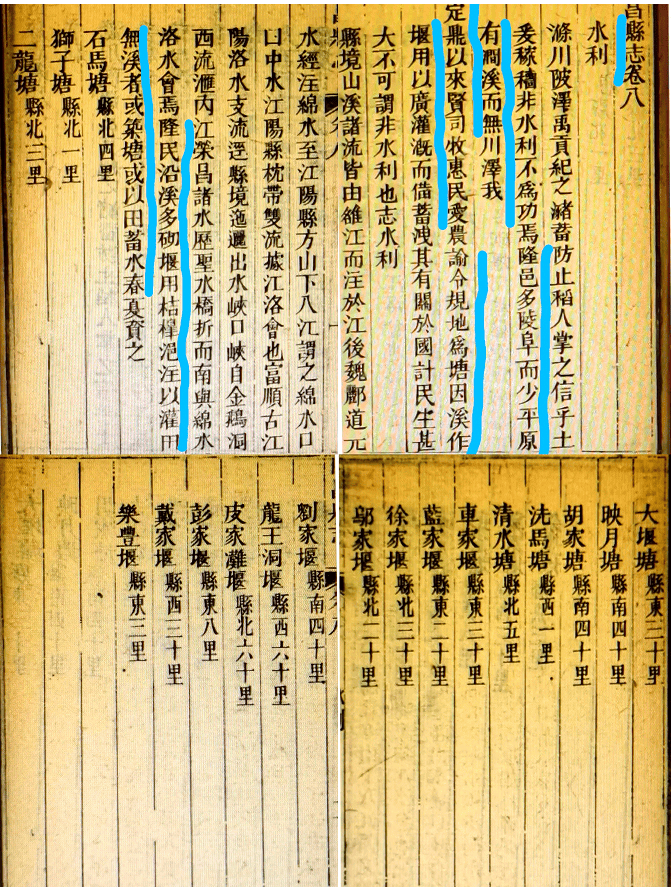

隆昌地形中间高四周低,缺水严重,蓄水保水特别重要。湖广人先到隆昌占了好田好土,客家人到时只能薄土瘦田,基本严重缺水。乾隆版县志未载插占,记“始而佃耕未几即为业户”。为啥这样厉害?原来迁隆客家人祖地多在闽粤赣山区,山比隆昌高,缺水更恼火。广东客家先民迁赣南,宋朝即造梯田,王阳明、徐光启有记载。迁隆客家人在祖地整修过冬水田,修建过堰塘,在小溪河修过石堰,在缓坡开筑过梯田、梯地,蓄水保水有经验。一看佃耕的田土,比祖地好打理,租金又不高,还可以长期佃耕,甚至以后可优惠价买下,一般迅速签约。如工程量不大,家人即可解决,如需请人帮忙,一般采取换工方式,同修房造屋换工一样,即这次你帮我干几天,下次你需要时我帮你干几天,只吃饭不开工钱,当然请石匠需按市场价付款。从此起早摸黑,早饭前晚饭后还干活2小时左右,客家妇女按传统煮饭、喂猪、绩麻,最为劳苦,时间更长。由于工程量不大,或采取了换工方式,多数是当年完成当年生效。之后如遭到旱灾,即可证明客家人从原乡带来的蓄水保水、造梯田梯地技术先进,民间迅速传开。还可能从民间传到县令耳里,黄文理《祈雨有应示农民》写道:“蜀南之土多瘠贫,蜀南之田需勤民,劈石锄山耕云雾,五谷播种天生成。一旬不雨草露竭,半月不雨路飞尘……我闻陂塘长蓄水,何弗开鑿庇比邻”,并载谚语堰塘乃田之母等。其劈石锄山开鑿等,正是对勤劳的客家人修河堰、修堰塘、开筑梯田或梯地的赞扬。但他在县志中并没有专设水利记载所修河堰与堰塘等情况。直到60年后道光三年(1823年),《隆昌县志》专设水利记载“我国定鼎以来谕令规地为塘,因溪作堰,用以广灌溉而备蓄”。值得质疑的是,康熙二十五年(1686年)、乾隆四十年(1775年),县志没有相关记载,乾隆二十九年(1764年),县志的记载应是勤于跑全县的黄文理调查感悟,且提示他湖广家乡尚未有先进的蓄水保水制度。没载何年的谕令谓“定鼎以来”可能是向老百姓作宣传的。道光版县志载“隆民沿溪多砌堰,无溪者或筑塘或以田蓄水灌溉”,总结了蓄水保水经验,还记载修河堰与堰塘名称,未载筑梯田或梯地。不过从这些河堰名如蓝家堰、徐家堰、邬家堰、刘家堰、彭家堰、戴家堰来看,多数应是客家人所修,也不排除湖广人学到经验与技术所修。隆昌雨水整体看不少,只是需要时没有下雨而称为旱或大旱。缓坡开筑梯田工程量较大,但一次投工可管几十上百年。之后每年可等天下雨,迅速犁耙即可插水稻秧,比其他杂粮产量高,价值高。较陡的山坡一般修梯地减少坡度,修拦水拦沙的不易垮的土埂,挑一些猪粪兑入水中,即可施肥一次,或将水转入山茅厕备用。每年待泥沙干了,再将其挑到土的顶部或泥土很少的地方,梯地就越种产量越高。

四川客家研究中心主任陈世松研究员《论巴蜀客家的定居融合及其历史意义》认为,“这主要表现在客家人掌握了诸如施肥、除草、营造梯田等许多专门的农业生产技术和经验,许多农作物优良品种均是他们在原籍早已种植并经他们引进入川的。”他举乾隆初年,德阳知县阙昌言在《农事书》中,针对“粤民来佃种者,家家用粪,所收倍多”的现象;昭化县“土著民不善种植”,转而租佃给粤民耕种,粤民接手后就大获其利。告语:“粪无瘠土,勤而无荒年,吾岂有异术哉。”

客家人给隆昌带来红苕、玉米、南瓜、番茄、土豆、芋子、四季豆等粮食蔬菜作物及生产技术,带来广柑、橘子、甘蔗、柚子、花生、苎麻、黄麻及国外的烟草、柠檬等,极大改善了隆昌的农业生产结构和耕作方式,如萝卜行间点小麦,收了萝卜栽苞谷秧、砍了小麦壅苞谷栽红苕,收了玉米点油菜等。另外早稻品种多,有60早、7月熟、百日早等。福建、广东的客家人和湖广人带来麻布技术,让绩麻织布成为隆昌最多人的活路。

2

修好有客家特色的住房祠堂会馆

客家房屋包括商铺、住房、祠堂、会馆。县城乡镇的商铺紧紧相连,与湖广人开的商铺外观差异不大,但经营商品不同,多为前铺后住房,有些铺面或里间修有所从事行业的作坊,如铁器锡器铜器、木器竹器藤器草席草鞋、骨器布伞纸扎火炮、成衣制帽布鞋裱糊、米坊面坊等,方便展示商品、制作与看摊经营。

客家民居早期特征是宗族聚居,乡间的住房较多挨着祠堂或集中为XX大院、XX湾等。多数是亲戚与同姓,也可能有同乡朋友等。后期社会治安有改善,逐步有长三间、紧五间、井八间等分散于路边、河边、山湾等,但距大院不远。建筑特征是围堡式大屋的称为XX屋基、XX花房子、XX庄园的,一般是一家人所修,预计住几代子孙因而房屋多体量大,后来可能有展示家大业大的心理,如修建于康熙年间的油房叶家沟黄氏庄园有三进48个天井,左后角建有一座碉楼,可能弥补风水缺点,更多是传承广东客家传统。上海立达学园办学遗址的洞坎下水廓凉亭有24个天井,有一座三层楼的凉亭,与碉楼的部分功能相当。所有住房都要找阴阳看风水,隆昌最著名的阴阳是乾隆时期的肖国师,一些老族谱有记载。民居一般坐北朝南,大屋建多个天井。以隆昌青石打地基,用砖砌墙或舂土墙、建串架等,以木梁承重。以堂屋为中心,神龛正中刻上某氏堂上始高曾祖考妣神位或同类写法。多有木雕、柱础等石雕、屋脊和鳌尖等,有的有风火墙、彩绘以雕梁画栋。

康熙年间修的油房叶家沟黄氏庄园(叶履宁 供图)

民国版县志祠记载:全县各姓凡开族者均置有祠宇,因天灾国战交调查报表仅54份统计54祠宇。曾经每个家族有祠堂,有的几个近血缘家族共用,现基本不存。祠堂更符合风水理论要求,比住宅的材料、施工、装饰好。祠堂大门上立X氏XX公祠金匾,左右贴对联。祠堂分上下堂屋,上堂屋设立神龛供祖先神位,左右有显示姓氏源远流长的赞词。客家人在传统民居风俗中,认为门前的“风水塘”越大,越能赚更多钱,出更多人才。同时生活中的洗涤、农田的灌溉、禽畜的饮用等都不可缺少水塘,还可在塘中养鱼。

一定地域的客家人会抱团取暖。南华宫又称广东会馆,供奉六祖慧能。曾一书先生记载,县城、胡家、响石、龙市、迎祥、黄家、双凤、界市、周兴、石碾、李市、石燕、渔箭有13座,县城江西会馆万寿宫1座,供奉许真君,福建会馆天后宫1座,供奉妈祖又称天后,两者乡区有多座。每座会馆的建成至少显示该地相关省籍客家人多,且很团结愿意出钱出力。3种客家会馆都为四合院布局,中轴线依次排列戏楼、正殿,两侧分别有数量不等的厢房,正殿两端会修不同数量的风火墙。门口的牌坊、戏楼雕廊画柱气派精美,会保存原乡主要的建筑风格。家族修祠堂与家庭修房,也会展示特有的建筑语言,让人们容易看出房主和祠堂的客家人属性。

胡家镇原南华宫

3

修城修路修桥修书院牌坊时有领衔

钱振龙在康熙版县志载:隆昌“北接秦陇,南通滇海,西驰叙马,东达荆襄,东北徂安岳、荣城,西南往黎、雅、僰、羌,以弹丸之地而当六路之冲,担荷喘血之时无停,惫殒道周之情可惨,以致四景萧条,百里无烟”,“隆自历屠戮灰烬后文献无存。”知府何源浚在康熙《隆昌县志》序中载:“甲申罹难,隆人烟几绝,若干年后乃稍稍兴复。故叙府十邑之苦莫苦于隆以其冲耳!”

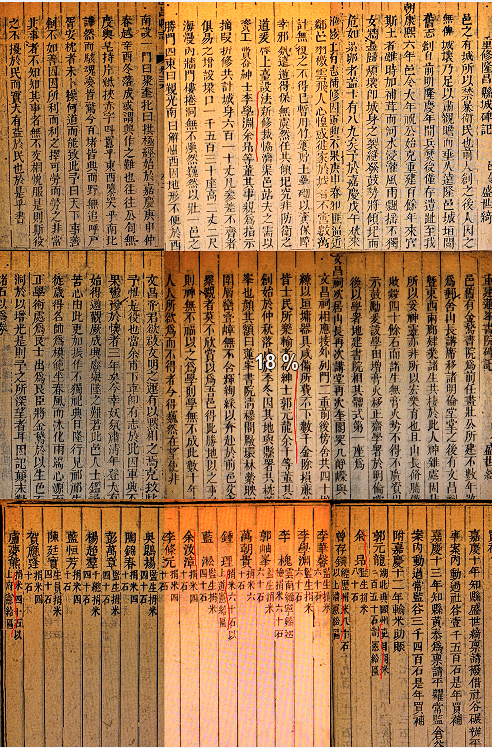

《道光县志》载嘉庆六年(1801年),时任知县盛世绮在重修隆昌县城碑记载:兵燹后康熙六年重修城墙,百余年来“女墙尽归颓坏,城身之裂缝发鼓势将倾圮而危如累卵者,盖十有八九矣”。故“摘段拆修,共计城身六百一十丈,凡参差不齐者俱易之,增设垛口一千五百三十座,高二丈二尺,海漫内墙,门楼卷洞,无不焕然,巍然以壮”“裁协济渠邑站夫之需,以资工费,命李学渊、余昂等董其事。”59年后,该城抵御了云南李永和、蓝朝鼎上万农民军3次攻城,100年后,该城抵御了余栋臣数千农民军2次攻城,城墙质量可想而知。李永和在紧邻隆昌的富顺县牛佛镇称帝,极想攻下隆昌县城而没能如愿。修城近两年,需要请多少匠士?买多少石料和其他材料?动员组织多少并无专业技术的服劳役客家与湖广民众?然以资工费的仅仅是县令给的“裁协济渠邑站夫之需”,比起县令近4月“所费不下数千金”修莲峰书院,可能只是一笔很小的资金。余昂是广东迁隆客家人,时约59岁,李学渊不详。嘉庆十二年(1807年)输米助账,余昂捐米80石、李学渊捐60石,获得藩宪和道宪给匾表彰。2人均监生,乐为桑梓尽力。

道光县志载客家人等负责修的城墙、莲峰书院及输米助账获匾

隆昌境内到成都重庆的东大路,到泸州的川云东路,到叙府、雅安大路,到自贡盐道,交通繁忙,面临着经常的保护维修,需沿路客家与湖广民众支持。1927年建设成渝公路隆昌段37公里,1935年30000人扩宽整修,1937年再次整修。与1938年修建川滇公路北口隆昌段到泸州并连接滇缅公路,都成为抗战大动脉。1945年,隆昌10000多名民工到泸县修建蓝田坝军用机场。1936年,省府为成渝铁路集资300亿元,隆昌集资2亿元。次年起,隆昌段修部分路基2小桥,瓜子岩坚石深堑继续施工。1950年,隆昌组建2支筑路大队,以工代赈。12月超额10%完成枕木任务。1951年9月7日,重庆至隆昌段举行通车典礼,1952年7月1日全线通车。隆昌段36.31公里设5车站,隆昌站是多年机务段,现为隆黄铁路起点。隆昌连接外地的老大路先后改建为国道省道,1990年隆纳铁路、1995年成渝高速公路开通,县道乡道村道形成交通网,石油天然气钻井路42条,市县企事业单位专用公路约50条,多数依靠客家人湖广人人工修筑,交通十分方便。后来修建成渝高铁、隆纳高速公路及国道省道升级等,则主要依靠专业公司机械化施工。

1951年9月7日成渝铁路重庆至隆昌段通车典礼

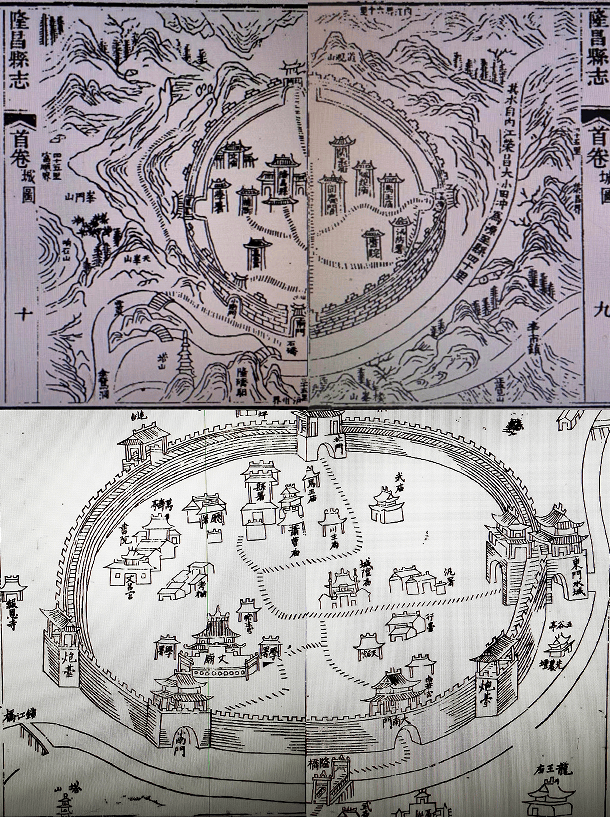

路多必然桥多。隆昌历史悠久且与设县命名最相关的是隆桥,1700年前与成渝东大路同时建成,何时命名不详。但明朝洪武初年设立隆桥驿,明显以桥命名。嘉靖皇帝驾崩前8日亲自设立隆昌县,则是以驿设县。隆桥是东大路跨隆昌河的石桥,康熙与乾隆县志城图载,南门沿水巷子往南不远到河边隆桥,隆桥南边紧邻隆硚馹即隆桥驿。道光版县志卷十一载,“隆桥在县城南门外,嘉庆己卯前任广西永宁州喇峝司巡检余大揆率子余继恩捐资重修,桥两端建坊,俱以隆桥颜之”。族谱载,余大揆是余昂次子,捐金1000余。同治版县志图示,隆桥向西移动约80米,从正对现武装部巷口变为正对繁华的南街。该志之隆桥夜月,可见6座桥墩雕刻有龙、狮、象等兽负津梁,桥面与桥墩都是厚实的长条石建成,桥的栏杆由更为细长的条石建成。两隆桥坊比其他牌坊结构简单,但顶部均有较大的三部分雕刻形成山字形结构。隆桥将兴旺了百年的南街与南门和小南门紧密连接,重造了隆昌城:变小桥两端连古驿道修建的水巷子为大桥连南街和后来的顺河街,商业繁荣,市容优化。这一变化被光绪《叙州府志》记载,嘉庆《四川通志》美誉隆昌:“晴登道观俯楼阁之峥嵘,月射隆桥看江天之掩映”。日本《中国省别全志》四川卷载:“隆昌南门外南关之旅店、谷物店较多,市场活跃”。但民国版县志、一轮二轮县志竟然没有古隆桥和几次重修隆桥的图片与照片,且前两者相关记载有错漏,民国版县志以南门桥取代隆桥等,致现在许多民众不知隆桥。

乾隆县志与同治县志图示隆桥和南门相对位置变化

道光三十年(1850年),老君坝蓝氏集资修建9墩10孔,长38米、宽1.74米的牛筋滩大石桥即三龙桥,彻底取代原来易被洪水冲毁的简易便桥,使隆昌到泸州川云东路更加畅通。桥头立有三重檐高大石碑(有风化),记载福建迁隆始祖蓝仲荣和近百捐款族人名字和金额。油房叶家沟黄氏庄园主则修建了五坡到石燕桥河上的多座桥,豹子桥修于嘉庆十五年(1810年)。目前搜集到的客家人家族修桥、修路、修堰、修塘等的资料尚不多。隆昌1986年有各类道路桥482座,2002年仅公路桥有142座,后来修公路跨铁路桥梁多座。修桥与修路相似,近几十年专业公司机械化施工越来越成熟,但以前主要依靠客家人、湖广人人工修筑。

隆昌石牌坊保护较好,现存17座,被命名为石牌坊之乡。雍正元年(1723年)正月初一,雍正皇帝连发11道治吏谕旨,最后谕知州知县:“皇考之治功惟尔州县诸臣具有父母斯民之责,其为朕立之基址以固邦本焉!诚能洁己奉公实心尽职,一州一县之中兴仁兴让、教孝教忠、物阜民安、刑轻讼简,朕将升之朝宁用作股肱。”时任隆昌县令刘琨在大堂建上谕坊,将此圣谕勒石牌坊公开阐扬,雍正爱民明君形象迅速传遍全县,大利整顿吏治,又利笼络民心。同时智慧的隆昌绅民理解“州县官贤则民先受其利,州县官不肖则民先受其害”,注重通过对贤达者建坊竖碑表达呼唤清官德政的愿望,隆昌建德政坊德政碑21座,南北关存5坊3碑,富顺县1碑,展示民众赞赏好官,拉近官民关系。上谕坊载乾隆二十九年(1764年)县志,然乾隆四十年(1775年)县志未载。牛树梅德政坊是曾存錪和隆昌绅耆士民称颂在任知县而公建,并“冀后之君,子宰斯邑者,其奉我公为筮龟,则实惟隆人之庆,而公之余泽惠人益远矣!”刘光第德政坊为合邑绅耆士民公建,署名余大经、郭玉峦、余继元、万兆蓉,另有监修晏式丹、杜仕斗、魏承江、叶长太。肃庆德政坊是閤邑绅耆士民公建,署名薛士昭、余燮、晏登云、万德薰、李成德、彭国賔、欧阳光、余焯、曾存钫、黄集兴、蔡中和,间隔2行书监修首事公立。李吉寿德政坊是閤邑绅耆士民暨诸山僧等公立,余继辉、晏楷、黄赓廷、余焜、蓝秀隆、蓝肇熙、邬X 观、万邦X、谌秉X,9人之上通栏书监修。肃庆到任不到1年因政在养民、子惠困穷、清廉高洁、口碑载道等建坊,后肃死于抗击云南李蓝农民军。“文革”中,部分红卫兵谓肃镇压农民起义罪大要推倒此坊,部分红卫兵和民众说肃保境安民功大,保存下来。觉罗国欢德政坊是閤邑绅耆士民公立,无署名。需要存疑的是:牛坊1人署名无人监修,刘坊4人署名另4人监修,肃坊11人署名,监修首事未署名,李坊9人监修,另无人署名,觉坊署名、监修均无。如果署名不出资,绝不可能这么少,是否署名者是出资者?署名者客家人超过40%。响石镇牌坊街有杨邱氏贞节坊与杨林氏节孝坊,杨林氏是杨邱氏的孙媳,称一门双节。前坊由叙州府知府撰文,请广东工匠所修。县志载,新中国成立后拆除的有余李氏五世同堂坊、曾罗氏节孝坊、余叶氏节孝坊、余姓节孝坊。另,王李氏、黄汪氏、陈刘氏节孝坊可能是客家牌坊。旌表独修牌坊花费不菲,客家人多载入南关节孝总坊一与二,各旌表188名与164名含孝子1名。清朝牌坊都似现存最早的杨邱氏贞节坊。

响石镇牌坊街一门双节客家人杨邱氏贞节坊

隆昌市南关现存2节孝总坊镌刻350多人含大量客家人

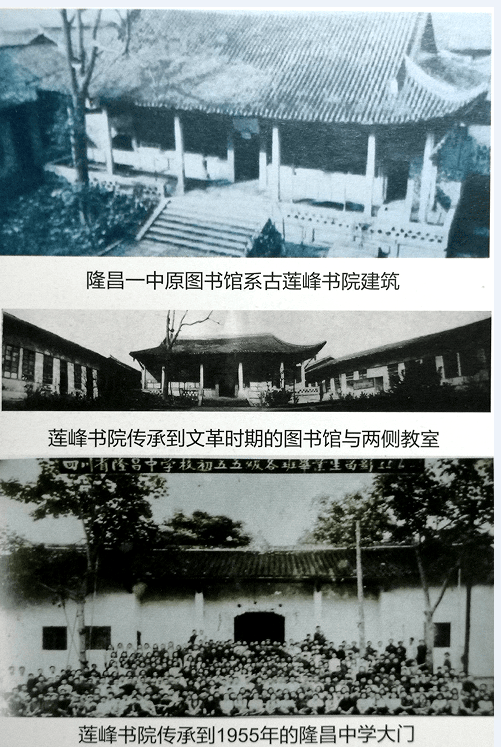

客家人继承祖制崇文重教,从清初迁隆即修建数十上百座祠堂,有的家族购买学田奖励读书。有的家庭请塾师到家授课,适龄的几兄弟甚至姐妹都学习,让儿子尽可能走科举路,或努力达到能够捐官或成为监生的水平,有的希望启蒙识字写字及简单计算。县令盛世绮又在嘉庆六年(1801年)重建莲峰书院碑记载:“移正斋学署于明伦堂后,以学署地建书院,相其体式,第一座为文昌祠,次居山长,再次讲堂,再次奎阁,突兀峥嵘,与文昌祠相应接,外列门二重。前后房舍共40楹,缭以垣墉,器具咸备,所费不下数千金,除捐廉外,皆士民所乐输者,命绅士郭元龙、余千等董其事……以之为学,则学无不成”。郭元龙是明朝初年湖广迁隆云顶寨郭氏的后裔,余千是广东兴宁市客家人后裔,余昂堂弟。220多年前重修莲峰书院是隆昌最高学府,1903年知县耿葆奎召集绅耆会议,奉旨将莲峰书院原址改建为学堂,后改名隆昌一中,至今已120余年。光绪年开始,寺庙家庙祠堂改办学校,民国达高峰。所有客家会馆基本办学,教师以客家人居多。老君坝蓝氏、油房叶家沟黄氏等创办家族小学。《隆昌政协文史资料》载,就读上海法学院的余自铭,抗战以每年象征性10元租金引进上海名校立达学园,到洞坎下水廓凉亭余昂修建的祖屋办学6年,首招高中男女同班九创纪录,培养了蓝鸿文、吴先道等优秀客家学生。客家人迁隆以来,出过清朝进士、辛亥革命先驱、共和国院士数人,获国务院政府特殊津贴约20人,获省部级各类奖励无数,教授、研究员、教授级高工等难以数计。

同治县志载嘉庆年客家人等负责修建的莲峰书院(隆昌一中前身)

上海名校立达学园抗战迁隆6年办学遗址

4

艰辛建成沱灌工程根本解决缺水

隆昌的锅盖形地形导致缺水严重。明朝嘉靖皇帝设县,指定将隆昌划给叙府,让叙府在东大路有了立足点。1952年成渝铁路通车,1月川南行署泸县专区改为隆昌专区,专署驻地迁隆昌县,辖隆昌、泸县、合江、古蔺、纳溪、叙永、古宋、富顺等县。但不到一年即1952年12月20日,隆昌专区改为泸州专区,专署迁至泸州,隆昌属泸州专区。主要原因是当年春旱严重,3万多干部、职工、居民下乡抗旱,专区领导加入掏隆昌河人群,感受到隆昌严重缺水且难以解决。这是隆昌的第一次重大挫折。第二次重大挫折是成渝铁路的隆昌机务段,1961年底搬迁至内江,1962年更名为内江机务段。因隆昌义大煤矿产煤适于火车使用,火车加煤加水就在隆昌火车站,虽然大旱时曾用多架龙骨水车保证了水的供应,但内江的沱江水更让人放心。另有晨光化工厂、长江挖掘机厂、长江起重机厂等20世纪60年代到隆考察选址,因隆昌缺水而放弃。

隆昌经历了长期缺水的痛苦,从客家人迁隆自发修蓄水田、河堰、堰塘,乾隆版县志开始有记载,以后县令推广。民国二十五年(1936年),有河堰46道,堰塘779口。新中国成立后迅速增加,到1985年,冬水田、囤水田稳定在20万亩以上,石河堰296道,堰塘4132口,有效灌面分别达5.02与2.65万亩。修建水库51座,锻炼了大批勘测设计施工人员。29座水库有效灌面13.21万亩。1958年,县委要求29个乡每乡抽调100人组成民兵连,办1个食堂集中食宿,4个月修好柏林寺水库,后来供应县城人民饮用。三线建设时期,山川机械厂经4次选址确认隆昌,县水电局勘测设计修黑水凼水库专供饮用水。1945年6月,民国隆昌县参议会第一届二次会议上,曾通过引沱江之水灌溉隆昌境内农田的提案,但没钱实施。20世纪60年代初,县委县府有此设想,经水电局与省水利厅河流规划2队共组勘测队,勘测规划从沱江椑木镇引水到隆昌界石镇,需建7座电力提灌站,因耗资过大而放弃。

道光县志载隆民沿溪多砌堰及部分河堰名,显示基本是客家人所修。

1971年9月,在省河流规划2队、7队大力支持下,隆昌县革委组建7人勘测队,对适合拦河修坝的石盘滩进行了为时1年的考察勘测,将所有坝址和渠线资料整理好,交省规划2队、宜宾地区水电局派驻隆昌工程师等,开始设计。编制好设计任务书上报宜宾地区、省委和省革委。1972年获省计委基建委批准。

1972年9月,民兵师辖8个团41个连正式开赴分配工地,住自搭简易工棚、自带与国家和县补助粮平均45斤,加红苕、萝卜等,每天补助普工0.3元,技工0.4元。1、2期工程每年10000多名民兵,全师培养了1000多名技术能手,3期工程主要在家门口施工,农闲参加人员超10万。1974年2月大坝合龙,1975年底拦河大坝及附属工程、水轮泵站、输水总干渠竣工。1976年开始2期工程建设,1980年完成左右干渠、古宇湖及配套工程,双凤电力提灌站等。3期工程至1985年末建自流渠14项、提灌渠11项、高压线路46.6公里、建石盘滩与古宇湖电站。至2002年末,建成干支自流渠、提灌渠与电力提灌站10个工程项目,建成输水干渠314.31公里、支渠273.37公里,完成9个万亩以上灌区的续建配套工程,可供全县近80%农田和城镇工业生产生活用水、内江市东兴区1.5万亩田土用水。其中,胡家干渠之李高山大渡槽,称九曲天桥,全长2354米,连拱105跨,美誉十里长虹,让沿途均为自流灌溉。人们赞扬“北有红旗渠,南有沱灌渠”。

古宇湖,川南第一大湖,川南野生水禽乐园,被评为AAAA旅游景区。隆昌市成为全国商品粮、生猪、水果和特种水产基地,获2019年度四川省粮食生产“丰收杯”。2021年,隆昌市被命名为“中国西部鱼米之乡”。隆昌人民发自内心颂扬沱灌工程从根本上解决了隆昌的缺水!

眼见参加沱灌建设的老人有的已经仙逝,一轮县志只记载隆昌、宜宾、内江相关12位领导姓名、1位牺牲的安全员姓名,30年近30万人次参加的其他沱灌水利战士均无记载。期盼早日修建隆昌市沱灌工程博物馆,永久纪念为沱灌工程贡献智慧、出力出汗甚至伤残牺牲的客家人、湖广人后裔。

余存琮近年受到省委党校等专题采访,在《隆昌县水利农机志》上撰写8万余字回忆资料。黄光才在沱灌办手工刻写油印报6年,现存116期《工地战报》等,这是沱灌工程宝贵的资料。余、贺、黄皆是客家人后裔。

客家学研究大师罗香林1933年撰成《客家研究导论》,被学界公认为客家学奠基之作。隆昌被他列入四川十大客家县前列,隆昌客家人的奋战可资纪念!

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:余广琪(隆昌七中原副校长,全国优秀教师)

用户登录

还没有账号?

立即注册