【记忆】从成渝铁路通车看20世纪50年代的内江经济发展‖刘德元

从成渝铁路通车

看20世纪50年代的内江经济发展

刘德元

提 要:20世纪50年代,内江专区是闻名全省的农业大区,其主要经济支柱是蔗糖业。1952年成渝铁路通车后,内江迎来第三次糖业发展高峰期。从1952年到1958年,内江经济的兴衰,基本上系于蔗糖业之兴衰,可见蔗糖业对内江经济的巨大影响。本文从内江糖业溯源、成渝铁路建设、50年代的糖业经济,以及铁路交通与经济建设之关联等多个维度,全面阐述成渝铁路与内江经济之关系。

关键词:内江糖业 成渝铁路 经济建

内江蔗糖业历史悠久,早在唐代,资州(含内江)即有甘蔗种植的历史记载。宋元以降,内江甘蔗种植零星分散,蔗糖生产仅有为数不多的手工作坊。特别是明清鼎故之际,四川战乱频仍,十室九空,甘蔗种植几乎消失殆尽。历史运行到了清康熙年间,“湖广移民”曾达一将福建长汀县家乡蔗种引入内江,随后又引入制糖工具和技术工人,从此,内江糖业再度中兴,糖房漏棚星罗棋布,糖业迎来辉煌。以此回望,从清代到新中国成立后,内江糖业前后经历三次高峰:一是清代中晚期,二是抗日战争时期,三是新中国成立后的20世纪五六十年代。本文专题论述新中国成立后成渝铁路的建成通车与上世纪50年代的内江经济发展。

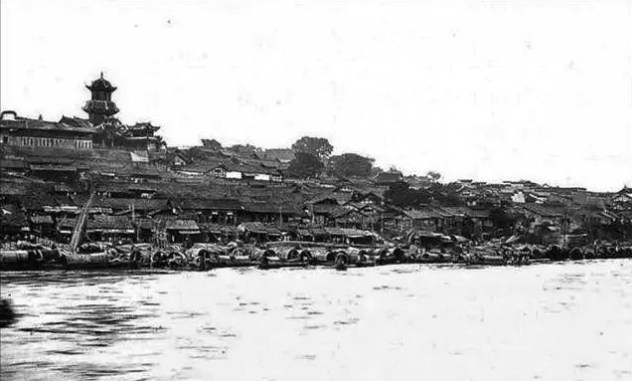

20世纪30年代的内江水码头(图片来源:内江第一城网站)

一、成渝铁路建设前的内江蔗糖业

内江地处沱江中游,早在20世纪30年代即有成渝公路穿越境而过,但因这一时期的交通工具稀少,成渝公路对内江经济的影响不大,其经济基础依然沿袭传统的农耕技术,生产力水平低下。

以传统的蔗糖业而论,资料表明,民国初年,内江县的甘蔗种植面积、产量位居全省近50个植蔗县之首,形成颇具规模的甘蔗经济区。后由于军阀防区制的形成,各种赋税苛捐对甘蔗种植造成了相当大的冲击,加之1920年洋糖进口的增加,内江甘蔗种植面积锐减。

为推动糖业发展,1936年成立内江甘蔗实验场,至1937年全面抗战时期,沿海产糖省份沦陷,国民政府迁都重庆,四川成为全国抗战的大后方。这一时期,内江糖业成为国民政府和沿海资本家投资的重点,甘蔗种植面积日渐恢复,因此内江成为全国产糖中心。这也迎来了内江糖业的第二轮辉煌。

20世纪50年代的内江糖厂

然而到抗战胜利后,国民政府大肆预征成渝铁路预捐,内江糖业再度受挫。从时间节点看,1940年,内江的甘蔗种植面积为12.5万亩,总产量43.82万吨。1947年面积13.69万亩,产量41.06万吨。1949年面积10.6万亩,总产量降为19.04万吨。

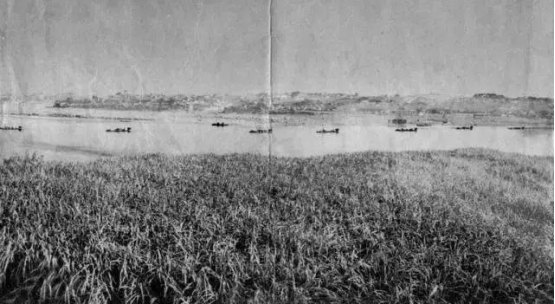

20世纪50年代沱江沿岸的甘蔗林

再看制糖工艺。内江制糖工艺在中国近现代制糖史上占据着重要地位,其中制糖这一板块又包括糖坊(厂)、制糖技术、糖产品。内江人熟知内江糖坊起源于梁家坝,且曾氏家族以经营糖坊致富,成为内江巨富。地方志记载表明,清道光十四年(1834年)的《内江县志要》,对嘉庆年间内江的糖坊开工时的情景做了详尽描述:“轱辘煎煮,昼夜轮更”。“辘轳”指的是榨蔗用的辊子,多用牛拉,个别家庭糖坊,也有靠人推挽辊子的;“昼夜轮更”是说糖坊收购甘蔗后,为了在制糖过程中少失糖份,工人进行昼夜轮番地榨蔗。

清末民初,四川的制糖手工坊多集中在沱江流域甘蔗专作区内。制糖手工坊包括糖坊、漏棚和冰铺,其中糖坊以生产红糖、糖清为主,对甘蔗进行初级加工;漏棚对糖清继续加工生产白糖和桔糖;冰铺将白糖升为冰糖。至民国时期,内江糖坊分为西区和东区两大板块,蔗区所属6个县有糖厂8家、糖坊1347家、漏棚797个、糖坊兼漏棚961个、冰桔铺57个,四川省的半机械制糖厂全部在内江。这种景象一直维持到新中国成立初期。

后来,人们把制糖从家庭农业生产中分离出来,季节性专业糖坊应运而生,这就有了“三里一糖坊,五里一漏棚”的说法。如西区的康姓“六吉堂”糖坊,就是内江糖业界的一块金字招牌,后兴建为新式糖厂。

总体看,新中国成立前的内江经济,基本沿袭清中期一脉相承的甘蔗生产和制糖产业,其次为传统的农作物种植。人们世世代代的农耕方式,依然是“日出而作、日入而息”的一抹苍凉,从根本上扭转不了从脱贫到小康的本能欲望。

新中国成立后,特别是成渝铁路的建成通车,这一愿望有了质的转变。

内江糖厂甘蔗吊装码头

二、20世纪50年代

内江的制糖工业及其销售

新中国成立后的20世纪50年代,国家把恢复和发展内江蔗糖生产作为重大的经济决策。1951年,在内江设立川南糖酒工业管理区,人民政府向蔗农发放生产肥料和种子,并发放贷款扶持甘蔗生产。政府指导帮助土糖坊、漏棚进行技术改造,并分批建设机械化糖厂,采取了具有现代意义的科技和经济管理手段,使糖业发生了质的飞跃。

1952年成渝铁路通车后,随着甘蔗生产的发展,只靠当时的半机械制糖厂的能力已不适应,尤其是红糖多、白糖少,不能满足市场需要。为此,四川省工业厅提出“以成渝铁路为契机,大力改造土法制糖与重点建设机制糖厂相结合”的方针,想方设法进行机制糖厂的建设。

1952年7月成渝铁路通车,10月即对资中糖厂投资242万元,利用原从台湾迁来的压榨设备,进行配套,于当年建成日榨甘蔗250吨的全机制小型糖厂,后来扩建为日榨甘蔗500吨的生产能力,是四川省第一家全机制中型糖厂。同年,又将内江白马镇原国民党军政部燃料酒精厂改造为半机械化糖厂,将原中国炼糖公司资中沱江酒精厂等改造为半机械化糖厂。1956年,投资320万元建成球溪河糖厂,日榨能力350吨,后又扩建成500吨。1957年,又投资3837万元,新建了日榨甘蔗500吨的资阳糖厂。当年,全专区产糖7.5万吨,比1950年的2万吨增长27.9%,占四川省当年食糖总产量的78%;当年上交糖税2457万元,占当年全专区财政收入的19.55%。

从1953年到1958年,经过第一个五年计划的建设,内江专区已先后建成了内江糖厂、银山糖厂、球溪河糖厂、简阳糖厂、资阳糖厂、茂市糖厂等6家大中型机械化糖厂,其日榨能力已达2850吨。

这里特别一提的是当时四川省最大的机制糖厂——内江糖厂。该厂于1953年经西南地方工业局决定报经国家计委批准筹建,投资990万元,于1956年3月建成投产,时任四川省省长李大章莅临剪彩。1958年,贺龙、董必武、聂荣臻、吴玉章、薄一波等中央首长先后到厂视察,古巴、捷克斯洛伐克等国际友人也到该厂参观,给予很高评价。到1959年,内江糖厂日榨能力达到1200吨,年榨甘蔗25万吨,产糖2.4万吨,占当年全省总产量的23.5%,是全省制糖行业中最大的一个糖厂。

这一时期,内江糖不仅供应省内市场,还通过成渝铁路和沱江水路源源不断地供应长江中下游城市及北方省市。当时有一首民歌这样唱道:“沱江两岸好风光,运蔗船儿穿梭忙,糖厂榨蔗生产旺,内江好糖甜又香。”正是当年糖业繁荣的生动写照。直到20世纪60年代初,内江各产蔗县仍在不断发展县属国营和集体小糖厂。

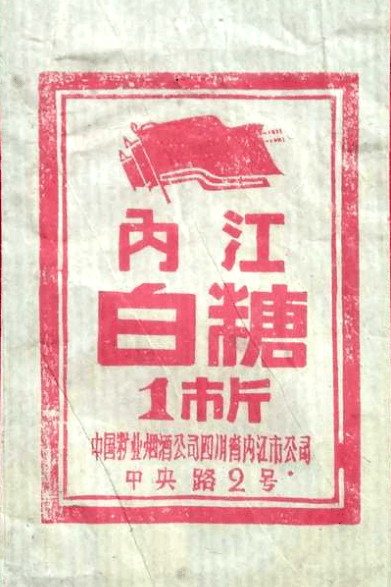

三面红旗商标:内江白糖1市斤

蔗糖销售方面,新中国成立前,内江糖业运销分属糖业运销公会和上河糖业运销公会,其中糖业运销公会专营内江以下的糖业运销。当然,内江作为红、白、桔、冰糖等大型集散市场,其不同的糖品种有不同的运销区,白糖大部分销往四川各地,红糖以云南、贵州销量最大,桔糖畅销湖南、湖北,冰糖销往四川省内及贵州、云南等地。

抗战前后,江津、重庆在内江糖业运销地中居首位。内江解放后,尤其是成渝铁路通车后,内江糖业发展得到人民政府的保护和支持,糖业贸易得到恢复和发展,伴随而来的是新的税制悄然登上糖业贸易的历史舞台。资料显示,1952年至1978年实行以流转税为主体的“多种税、多次征”的税制模式,这一阶段,内江的糖业税收入占全市财政收入6.31%至20.50%。

晶莹剔透的内江蜜饯

然而,曾辉煌了上百年的内江糖业,在市场经济冲击下,加上原料运输、甘蔗种植收购等生产成本增加,以及不排除决策失误、自然条件等主客观因素的作用,严重滑坡。内江的糖业发展从糖坊—漏棚—半机械化—机械化,从弱小到强盛,从简单到复杂,从低级到高级。曾经,内江作为全国第一个甘蔗试验场、全国第一个产销合作实验区和全国第一个蔗糖专卖事业局,内江糖业最后却因上述种种原因江河日下,“甜城”只有其名。

三、成渝铁路

对内江经济发展的影响

关于成渝铁路的修建,最早要追溯到晚清的川汉铁路,此不赘述。1949年中华人民共和国成立后,一方面,我人民解放军继续追剿和截击川内及西康、云南、贵州的国民党残军,并准备解放西藏;另一方面,抓紧建立共产党领导的新生人民政权,平息土匪暴乱和肃清国民党特务,恢复和发展经济,维护社会稳定。值此百废待举之际,以邓小平、刘伯承、贺龙为主要领导的西南局及西南军政委员会即策划修建成渝铁路,并上报党中央和毛主席得到批准。

邓小平、贺龙等中共中央西南局、西南军政委员会领导同志筹划成渝铁路建设

1950年6月15日,西南军区与西南铁路工程局联合举行成渝铁路开工典礼,一场建设新西南区的伟业轰轰烈烈展开。成渝铁路全长505公里。全线从1950年8月1日开始铺轨,1951年6月30日铺轨到永川,1951年12月6日到达内江,1952年6月13日到达成都。1952年7月1日,重庆、成都两地隆重举行成渝铁路通车典礼。成渝铁路的通车,不仅实现了四川人民近半个世纪的夙愿,而且拉开了新中国成立后进行大规模经济建设的序幕,是新中国铁路建设和经济建设的起点和标志。

1952年7月1日,成渝铁路(重庆)通车典礼上,铁道部部长滕代远(前排居中者)剪彩

内江地处成渝铁路中心地段,此前,内江专区是农业大区,经济发展以甘蔗种植为基础产业,成渝铁路通车后,不仅带动了内江专区的甘蔗种植及糖业发展,而且工商业经济也得到发展。

1952年7月3日至6日,成渝铁路通车后第三天,内江专区在内江城内召开内江解放后的第一次物资交流大会,成渝铁路沿线有5个县的主要行业均派员参加,隆昌、资中、资阳、简阳的代表第一次乘坐火车携带物资到达内江,三天时间成交额达300多万元。在成渝铁路经济的带动下,1952年,全区工农业总产值达6.14亿元,同比增长12.87%。其中,工业总产值1.29亿元,同比增长30.8%;农业总产值4.85亿元,同比增长8.9%。工农业总产值中,工业中的制糖业和农业中的甘蔗经济占有很大比例。翌年,内江城区增加商铺700余家。此后,成渝沿线区域及辐射区域生产的铁、铜、煤、井盐、稻谷、天然气、蔗糖、猪鬃、棉花、桐油、白蜡、丝、茶、麻、药材、烟、榨菜、柑桔、夏布等粮食、经济作物和矿产资源,既为经济社会发展提供了源源不断的物质基础,也为铁路部门提供了源源不断的货物运输。

铁路,不仅促进了工农业生产,而且带来了社会物质文明。

1953年起,我国开始执行国家建设第一个五年计划①。这年,成渝铁路通过6个月的试运行,全线正式开通。这年,内江专区国民经济稳步上升。到年底,全区工农业总产值7.22亿元,同比增长14.91%。其中,工业总产值1.87亿元,同比增长44.7%;农业总产值5.35亿元,同比增长10.28%。粮食总产14.19亿公斤,为上年的109.2%。在成渝铁路经济的带动下,到1955年,内江全区工农业总产值8.53亿元,同比增长3.33%。其中,工业总产值2.52亿元,同比增长7%;农业总产值6.07亿元,同比增长1.86%。总产值中,制糖业和植蔗业仍有很大比重,只是没有专项统计而无法计算。

1957年,我国“一五”计划收官之年。这一年,全区工农业生产继续呈上升趋势,各项生产指标均提前完成和超额完成。到年底,工农业生产总值达9.54亿元,同比增长5.23%。其中,工业总产值2.85亿元,同比增长15.9%;农业总产值6.69亿元,同比增长12.65%。这年全区总人口617.52万人。此后随着“三大改造”②和“一五”计划的完成,1959年3月11日,全国甘蔗综合利用现场会在内江糖厂召开。内江6家设在成渝铁路附近的机制糖厂在会上展出了蔗渣纸、糖醛、冰醋酸、纯碱、淀粉酒精、水泥等综合利用产品。蔗渣纸与淀粉酒精综合利用新技术得到会议的肯定并向全国推广。

特别是1958年,为扶持甘蔗生产,当时的中共内江县委还决定修建了一条从内江城区到高桥乡的铁路。原因之一,是当时位居县境的田家、白合、高梁、顺河区为内江城区的要冲,货物运输繁忙,每年榨糖季节,甘蔗运量大于运力,矛盾十分突出。原因之二,是上述几个区乡所产甘蔗,要运输到内江糖厂进行加工。该铁路全长6.9公里,全线采用木制轨,轨顶钉扁铁。木铁轨铺竣后,榨季到来,经用汽车改装的铁轮机车牵引平车试运行,始发现木轨远不能承受机车高速、重荷,容易脱轨,遂改用人力推平车,或用马拉牵引,结果效率更低,内高铁路遂废。同样是为了甘蔗运输,内江专区资阳县经济计划委员会还修建了从丰裕区到侯家坪资阳糖厂的轻便铁路,长20公里。该线铁轨为生铁铸造,每根长不足两米,当年榨糖季节时,仅用4人推平板车运送甘蔗500余吨进厂而告终。

1952年7月1日,成渝铁路(重庆)通车,从重庆驶来的彩车到达内江东站,解放军维持秩序

历史地看,内高铁路、丰侯铁路虽运营时间不长,但对内江的甘蔗种植和运输发挥了一定作用,同时也见证了内江人民发展糖业的信心和决心。

总之,成渝铁路的全线贯通,不仅改变了四川乃至西南交通闭塞落后的状况,从“蜀道难难于上青天”到“蜀道易”,再到“蜀道通”,对后来的铁路网、高速公路、内河港口和航空项目建设产生了巨大推进作用。与此同时,在打开通道、完善路网、构建枢纽等方面,取得了重大突破,贯通南北、通江达海的西部综合交通枢纽逐步形成,为铁路沿线富饶资源的开发和经济发展,创造了有利条件。仅就内江专区看,成渝铁路通车后,成渝铁路运来的煤炭,先后建成了内江电厂、白马电厂两座火电厂,以制糖、食品、轻纺、冶金为主导的工业体系逐步形成,内江糖厂、茂市糖厂、银山糖厂、内江棉纺织厂、内江机床厂、内江锻压厂等大型国有企业的恢复、新建,不断支撑着内江经济的快速发展,其生产供应亦为成渝铁路提供源源不断的货物运输。

20世纪60年代,随着三线建设的推进,西南医疗设备厂、西南医疗器械厂、内江机床厂、山川机械厂、中国核工业部416医院、航天部607所等大型企业纷纷落户内江。内江经济稳步发展,继成都、重庆之后名列全省第三名,时称“内老三”。

扩能改造后的成渝电气化铁路

回望内江糖业历史,到新中国成立后第一条铁路的诞生,内江的经济发展始终与铁路交通建设同步。内江糖业史和成渝铁路运营史,见证了内江的经济迭代、农业发展、城乡变迁,记录了内江人民朴素、积极、充满生命力的生活哲学。

到21世纪初,内江糖业成为一种记忆,一种文化,一种抹不去的乡愁,而通过扩能改造后的成渝铁路,特别是电气化工程的实现,成渝铁路一直为内江经济社会发展发挥着重要作用。

注

①“一五”计划,指第一个五年计划。五年计划是中国国民经济计划的重要部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。新中国成立后,1953年开始制定第一个“五年计划”,从“十一五”起,“五年计划”改为“五年规划”。

②“三大改造”,是新中国成立后由中国共产党领导的对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。

参考文献

①陈栋梁、李明生,《内江糖业史》,四川科学技术出版社1990年12月第1版。

②中共内江市委党史地方志研究室编,《中国共产党内江百年大事记》。

③内江地区交通局编,《内江地区交通志》,四川人民出版社1994年7月版。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:刘德元(中共内江市委党史地方志研究室)