阿克鸠射 在他笔下“悬崖村”从发现到消失

阿克鸠射在“悬崖村”钢梯前留影。

阿克鸠射采访“悬崖村”村民。

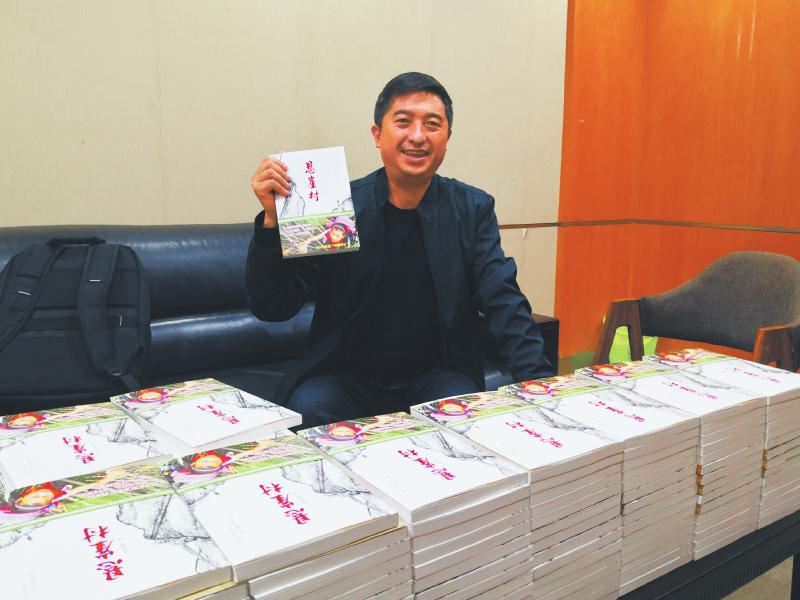

阿克鸠射凭借《悬崖村》荣获﹃骏马奖﹄本文图片由受访者提供

“今天的‘悬崖村’已经闻名全国,让‘悬崖村’闻名的,已经不是这里的藤梯,而是‘悬崖村’发生的改变。透过‘悬崖村’,可以看见凉山彝区幸福的未来。”2020年8月底,彝族作家阿克鸠射凭借他的报告文学作品《悬崖村》荣获第十二届全国少数民族文学创作“骏马奖”,颁奖典礼上的这番陈词,打动众人。

阿克鸠射是第一个采访“悬崖村”的媒体人。2013年2月,他徒步深入“悬崖村”采访后,在当地媒体图文并茂地发表了《徒步探寻昭觉古里拉达秘境》等文章。2019年,与《悬崖村》问世差不多同一时间,“悬崖村”的村民开始易地扶贫搬迁,迁入县城集中安置点。在阿克鸠射的笔下,这座闭塞的小山村,经历了从经济发展边缘到扶贫开发重点的转变。

□成博 四川日报全媒体记者 肖姗姗

A

记录二百一十八级天梯上的﹃悬崖村﹄

“悬崖村”本名为阿土列尔村,位于大凉山腹地昭觉县支尔莫乡古里大峡谷深处海拔约1400米的悬崖上。100多户共480多常住民,居民主要靠12段218级藤条和木棒编成的“天梯”,维系和外界的联系。与世隔绝的环境,严重制约着当地经济发展。

2010年7月,在一次到昭觉县支尔莫乡调研活动中,阿克鸠射第一次听说“悬崖村”。“当时乡政府的工作人员告诉我们,到阿土列尔村要攀爬很长的藤梯才能进到村子里。”这种落后且危险的交通方式,让同为昭觉人的阿克鸠射也不免震惊,而经常有人在这条路上摔伤,甚至从“天梯”上坠落而丧命的消息,更是深深刺痛了他。“当天,我就和支尔莫乡乡长阿皮几体相约,等有机会我们一起去爬阿土列尔村的藤梯,写一写阿土列尔村的人文地理。”

这一约定直到两年半之后才实现。2013年2月,阿克鸠射带队赴阿土列尔村和古里拉达大峡谷采访。爬悬崖、攀藤梯时摆在他们面前的一道道难关,一路走、一路拍、一路采写,经过14个小时的攀爬,他们终于从阿土列尔村的牛觉社到了山上的大平台布色乃洛。“抬头是悬崖峭壁,低头是深沟险壑,有的地方能下脚的空间还不到半个脚掌大。藤梯长年风吹雨淋,朽得很快,攀爬时稍有大意,后果不堪设想。孩子们每进出一趟都战战兢兢,扶贫干部们每翻越一次都犹如在‘鬼门关’走了一遭。”这是阿克鸠射第一次探访“悬崖村”时的感想。

这次采访后约一个月,阿克鸠射写出8万余字的系列报道《徒步探寻昭觉古里拉达秘境》。“由此,阿土列尔村和古里拉达大峡谷引起外界的关注,‘悬崖村’的名字叫开了。”

B

《悬崖村》的意义不止于记录

作为一位昭觉土生土长的彝族作家,阿克鸠射一想到温柔善良的乡亲们还长期生活在深度贫困中就夜不能寐。而《徒步探寻昭觉古里拉达秘境》带来的反响,使他深刻领悟了记录与报道的力量。接下来的几年,他深度跟踪采访:娃娃们的上学路,住在悬崖边上的莫色拉则,攀爬到高处寻找手机信号的列尔组村民,3名村民护送15个孩子爬藤梯回到山上……“悬崖上的村庄”阿土列尔村成为新闻焦点。一篇篇报道发出后,“悬崖村”开始改变,阿克鸠射再次提笔,“写一本《悬崖村》。”

多年跟踪“悬崖村”,阿克鸠射也几乎变成了“悬崖村”人。“我跟上百人对话,与村民同吃同住同劳动,记录下他们的喜怒哀乐。”翻开《悬崖村》,阿克鸠射用大量的篇幅记录了藤梯到钢梯的变化。据阿克鸠射介绍,一开始,是想通过修建通村路实现“悬崖村”与外界的联系,但经过测算,通村路的费用高达4000万元,昭觉县实难承担,所以才提出了先给“悬崖村”建钢梯的办法。“2016年7月,州县两级财政共投入100万元修建钢梯,上上下下3万人次,靠着人拉肩扛将1500多根、40多吨重的钢管和6000多个扣件背上了山,建起了2556级钢梯。”

钢梯建好了,“悬崖村”村民向贫穷开战的故事也开始在钢梯上上演。村民陈古吉成了职业追蜂人,野生蜂蜜给他带来了可观的收入;俄的来格种上了青花椒、脐橙,经济作物的收入越来越高;莫色拉博发挥自己善于攀岩的特长,成了“悬崖村”的攀岩领队……“钢梯修好不到4个月,就有6个外村的新娘嫁进村,慕名而来的游客也越来越多,一时间,旅游成为‘悬崖村’新的支柱产业。”

写《悬崖村》,阿克鸠射觉得自己并不只是在记录凉山深处一座小山村的变迁,“大凉山乃至我国更广阔的山乡间远远不止一个‘悬崖村’,其扶贫探索模式在我国多个地理环境恶劣、支柱产业匮乏的地区具有典型的借鉴意义。”

C

﹃悬崖村﹄在跑步奔小康中消失

2020年5月12日至14日,“悬崖村”84户建档立卡贫困户、344人走下2556级钢梯,离开已经生活了7代人的地方。72公里外,昭觉县最大的易地扶贫搬迁移民安置点,一所所设施齐全的新居正等着他们。从某种意义上讲,这个全国闻名的贫困村也随着村民的离开而消失。

“‘悬崖村’是四川脱贫攻坚主战场中最硬的‘硬骨头’,也是脱贫路上最难攻克的堡垒。在我的笔下,‘悬崖村’这个在新中国成立后‘一步跨千年’的‘直过’彝族山村,又经历了摆脱贫穷、落后,如今进入快速发展的阶段,跑步奔向小康。大凉山再也不像我儿时那样远离现代文明,今天,这里正发生着翻天覆地的变化。”在《悬崖村》里,阿克鸠射详细记录了银行、网络、电力走进“悬崖村”的激动时刻,见证了“悬崖村”发展产业、脱贫致富、创造幸福生活的历程,也见证了84户村民陆续搬迁至集中安置点的新家,开启了新生活。

在阿克鸠射看来,走向新生活的并不是344位“悬崖村”的村民,而是他自己,是他的民族厚重的历史与同胞的蓬勃精神。“每个人心中都藏着一种乡愁,每个人表达乡愁的方法不同,我选择了用文字来记录这里发生的变化,记录这片土地上的故事。”

生长于凉山州昭觉县,精通彝语与汉语,使阿克鸠射成为了少有的从本地区、本民族角度出发,书写凉山大地过去与现在的作家,“凉山是我写作的素材、灵感的源泉,也是我创作的重要母题。”阿克鸠射还喜欢把自己称为“草根作家”,因为草比较接地气,“虽然它向上生长的空间有限,但整个大地是它的舞台。”

对话

“这是我一生也走不完的彝乡大地”

□成博 四川日报全媒体记者 肖姗姗

阿克鸠射自我定位“草根作家”,是一棵生长在凉山大地上的野草,千年的彝族文化与传统给了他文学灵感与滋养。

记者:你的作品中,有大量的内容在歌颂彝乡、书写彝乡、品读彝乡。在文学创作过程中,彝乡给了你怎样的灵感呢?你又是如何从中找到了文学创作的切入口?

阿克鸠射:这个时代给我们提供了良好的创作环境,作为作家、诗人,我们应该回到自己的土地上去,在那里寻找自己的创作灵感,实现创作的突破。我的文学创作是从万物有灵的彝乡大地开始的,这是我一生也走不完的彝乡大地,山脉连着山脉,随手一抛便是古老的族人故事和经典传说。从大山深处的瓦洛觉迪山寨走出来,尽管不断地蜕变自我,以力图接近快节奏的外界生活,可是我心灵深处仍顽固不化地牢记着走过曲折山路时的那些艰难和困苦,于是,我的文字就往往要回复到山寨的故事里,着力去刻画那些隐藏在大山深处的荒凉和沉重。

记者:在不断尝试各种体裁的文学创作时,你说你也曾陷入创作困局,后来又打破了困局,陆陆续续出了几部作品。这一路走来的感受是什么样的呢?

阿克鸠射:文学创作并不是我所想象的那样简单。从16岁开始写作到今年41岁了,我才发现文学之剑,不是我十年能磨就的……我向文学走得越近,文学却离我越远。文学是我要用一生的心血去爱的情人,我做出的努力越多,我越觉得她的美丽所放射出的光芒和温暖越神圣。

文学创作,对于我来说,越写越难,这是来自我灵魂深处的体会。一个作家要超越自己和别人、要形成自己的风格、又要打破一种风格……这比登天都还难。一部好作品的孕育过程,就如孕育、生产、抚养一个让父母心满意足的孩子一样,需要付出太多的心血。不论小说、散文、诗歌、报告文学,都是如此。因为文学创作是需要用心,更需要至真至诚去努力的事业。

记者:目前正在创作什么作品?接下来有什么写作计划吗?

阿克鸠射:作为一名当代彝族作家、诗人,更应该深入了解生活,密切与人民群众的联系,顺应时代的发展需要,深刻地披露社会的现象和本质,真实反映我们生活的伟大时代。今明两年是脱贫攻坚的决战决胜年和中国共产党成立一百年,我想我肯定会有一些作品出来的。至于下一步,我没有太明确的写作计划。因为我只能说是一个完完全全的业余创作者,在接下来的岁月里,能把目前已经创作接近尾声的四部诗歌、散文、小说、报告文学作品和一部画册出版出来就很满足了。

用户登录

还没有账号?

立即注册