彭华 ‖ 一代名流谢无量——生平志业、学术成就与蜀学因缘(三)

三、巴蜀不了情——蜀学因缘

对于家乡四川,谢无量抱有一种浓厚的桑梓情怀,这一情怀伴随其一生,挥之不去,割舍不下,是为“巴蜀不了情”。

谢无量与巴蜀的情缘,除投身文教、作育人才外(见上文),还团结同好组织“蜀学会”(机构)、呼吁学人编纂《蜀藏》(文献),并从学理层面梳理与总结蜀学(学术)。

1.蜀学会

在近代史上,曾经存在过三个蜀学会,分别成立于北京、成都、上海。三个蜀学会各有千秋,而谢无量组织的蜀学会更富有学术意义和建设意义。

刘光第

1898年3月,刘光第(1859—1898)、杨锐(1857—1898)联合川籍在京官绅,在北京四川会馆成立“蜀学会”。参加蜀学会的有73人,如骆成骧(1865—1926)、王乃徵(1861—1933)等。该“蜀学会”以讲新学、开风气为宗旨,并办有“蜀学堂”,培养通晓西学的人才。1898年4月,由宋育仁、廖平等人发起,在四川成都成立“蜀学会”,同时创办《蜀学报》。该蜀学会“以通经致用为主,以扶圣教而济时艰”,“发扬圣道,讲求实学”。《蜀学报》“为蜀中开风气而设”,积极宣传变法维新,推动四川维新变法运动的发展。北京与成都的蜀学会,都成立于维新变法时期,自然带有强烈的时代特色与政治诉求。这两个蜀学会互相支持,可谓志同道合。戊戌变法失败后,蜀学会、《蜀学报》均被禁斥。

1907年,谢无量秘密离京至沪,与四川籍进步人士周紫庭等恢复“蜀学会”,与成都“蜀学会”遥相呼应。三年后,谢无量翩然回川。1910年,谢无量出任四川存古学堂首任监督(校长)。1912年,谢无量就任四川国学院院副。在此期间,将蜀学会料理得井井有条,焕发出勃勃生机。兹以《蜀学会叙》所述为例。

根据《蜀学会叙·叙礼》的陈述,蜀学会是“蜀人公创论学之会”(第一条),“蜀学会在佐蜀人兴起于学,修其所有者,以达其所未有者。无关于学,则一切不论”(第二条),这两条表明蜀学会是一个学术性的专业性的学会,一切以学术为尚。“蜀学会以[推]进全蜀智识学问为旨,凡吾乡荐绅先生、硕士、秀民,于义皆当赞成。凡得本会会员介绍,即可入会。如在远方,而愿为本会会员者,亦可投书讲论,提名会籍”(第四条),“外省人有志蜀学者,亦可由本会会员介绍入会”(第二十三条),这两条一则继续强调蜀学会的学术性,二则突出蜀学会的开放性——立足四川而又放眼全国,立足蜀人而又吸纳国人。蜀学会还有谋建“大藏书楼”(第十三条)、订购图书报章(第十二条)、筹建“完全之大学校于成都”(第十四条)、出版《蜀学报》(第十五条)等构想与计划。

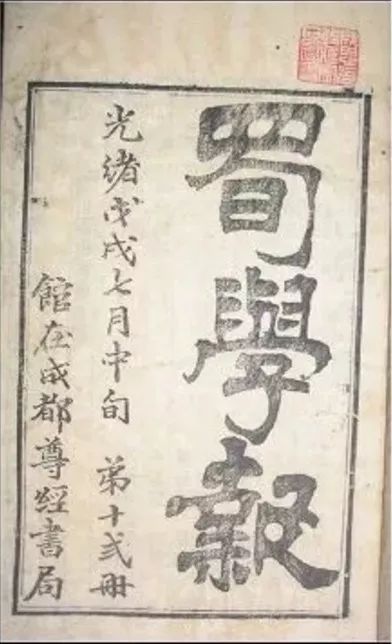

《蜀学报》书影

在当今的四川、重庆以及全国其他各地,以“巴蜀”、“四川”、“重庆”等为名的机构、学会及其会刊、辑刊等,其数字已然不在少数之列,有的已经形成规模、产生影响,这是可喜可贺的事情。追根溯源,今人的构思、计划与工作,与100多年前的三个蜀学会,实又不无共同之处。惟因如此,我们还得向宋育仁、廖平、谢无量等巴蜀先贤致敬。

2.《蜀藏》

笔者曾经指出,蜀地有注重“文献之传”的传统。巴蜀大地的学人,往往能自觉担当“文献之家”,尤其注重“文献之传”。就川籍对巴蜀文献的收集与整理而言,可谓代有其人。比如,明人杨慎(1488—1559)编有《全蜀艺文志》,清人张邦伸(1737—1803)编有《全蜀诗汇》、《锦里新编》,清人孙桐生(1824—1904)编有《国朝全蜀诗钞》,近人傅增湘(1872—1949)编有《宋代蜀文辑存》、《明蜀中十二家诗钞》,今人李谊编有《历代蜀词全辑》、《历代蜀词全辑续编》,等等。目前正在紧锣密鼓进行中的《巴蜀全书》,是收录现今四川和重庆两省市古文献的大型丛书,将对周秦两汉至1949年历代汉文文献中的巴蜀文献,进行系统的调查、收集、整理和研究,将实现对巴蜀文献有史以来规模最大、体例最新、使用最方便的编录和出版。

宋育仁画像

回到本题。晚清民初,宋育仁、谢无量等巴蜀士人即着手编纂巴蜀文献。1898年,宋育仁由渝入蜀,在成都主持尊经书院,当时即致意于“蜀学丛书”的印行。谢无量撰写的《蜀学会叙》,其《叙礼》部分之十六云:“本会拟渐次刊行蜀乡先辈遗书,名曰《蜀藏》。并广征蜀中私家著述,为之表章。”“名曰《蜀藏》”,可见其气度之大、计划之宏。虽然最终未克蒇事,但着实令后人肃然起敬!

3.蜀学

谢无量热爱巴山蜀水,对巴蜀文化情有独钟,曾经从学理层面梳理与总结蜀学(学术)。1912年10月至1913年1月,谢无量在《四川国学杂志》第2—5号连载《蜀易系传(蜀学系传之一)》(第3号改名为《易学系传》)。1912年,《蜀学会叙》刊于《独立周报》第8号。1913年2月,《蜀学原始论》刊于《四川国学杂志》第6号。1914年,《蜀学发微》刊于《蜀风报》第4、5期。上文所引中国国家图书馆藏民国间油印本《蜀学会叙》,内容最为完整,也最能代表谢无量对蜀学的见解。

谢无量对于蜀学的见解,集中于《蜀学会叙》的第一部分《叙揵》。谢无量考察的类别有四,即儒、释、道三教与文章。儒教。“儒之学,蜀人所创”,即由大禹创立“原始儒学”(儒家学派);“《三易》者,《连山》蜀人所作,已灭不见;而《归藏》、《周易》不坠于地,唯蜀人之功”,其后又有“《周易》自汉盛至今,亦惟蜀人能传之”,如商瞿(成都人)传《易》学。道教。“道者,蜀人所创”,道有“三宗”(原始之道、养生之道、符咒之道),“三宗亦自蜀始”,“蜀道之大别惟三宗,三宗所繇兴以蜀”。释教。“释家者,异邦之学,蜀所传者二宗”,一为马祖道一所传禅宗,一为宗密所传华严宗。文章。“文章,惟蜀士独盛”,计有“四始”,一为南音(“涂山氏创,《离骚》所出”),二为赋(“或曰赋始荀卿,然《汉志》录赋实首屈原,原所生即今巫山地”),三为古文(“陈子昂复兴”),四为词曲(“李白创”)。由此,谢无量得出结论,“蜀有学,先于中国”,“惟儒惟道,其实皆蜀人所创”,“若夫其学,不自蜀出,得蜀人始大;及蜀人治之独胜者,并著以为型,而衍众人遗说”。谢无量打了个比方,“蜀之于中国,其犹埃及之于欧洲乎(欧洲学术出于埃及)”。

数年前,笔者乍读此文,惊愕不已,舌挢不下。近年来,学者研究发现,谢无量此文此论,其实是自足自洽的,并且是可以自圆其说的。从阐释谢无量《蜀学会叙》入手,可以初步总结出“蜀学”的一些特征:比如,大禹所创《洪范》“五行”、《连山》“阴阳”等观念,为后世儒家奠定了哲学基础;再比如,在孔子“六经”、汉人“五经”和唐人“九经”的构架上,蜀学率先构建起“七经”和“十三经”的经典体系,并为正统儒学所接受;又比如,蜀中自古流传的“皇人”信印、仙道传统,造成了老子入蜀修仙的传说,也成就了张道陵入蜀创教的功绩。

四、感想与期望——略抒己见

欧阳修(1007—1072)诗云:“一双明月都无价,寂寞人间第二人。”一代名流与著名学人谢无量,虽然曾经一度声名满天下,身后际遇则不免有些寂寞,这是不大正常的现象。

欧阳修画像

笔者的这一判断,来自两个具有说服力的数据与信息。一是谢无量著述的完整出版与结集发行,二是对谢无量研究之论著(论文与著作)的多与寡。

(一)谢无量著述的完整出版与结集发行

非常遗憾的是,时至今日,出版界依然没有推出完整而齐全的“谢无量全集”,仅有屈指可数而尚可观瞻的“谢无量文集”。2011年,中国人民大学出版社出版《谢无量文集》九卷,其细目如下:第一卷为《孔子》、《韩非》;第二卷为《中国哲学史》;第三卷为《朱子学派》、《阳明学派》、《王充哲学》;第四卷为《佛学大纲》;第五卷为《中国妇女文学史》;第六卷为《中国六大文豪》、《罗贯中与马致远》;第七卷为《诗学指南》、《词学指南》、《骈文指南》、《诗经研究》、《楚词新论》;第八卷为《实用文章义法》、《中国古田制考》、《古代政治思想研究》;第九卷为《中国大文学史》。明眼人一望而知,这次结集出版的九卷本《谢无量文集》,所收录者的都是“成书”(即此前已经结集出版的现成的“书”,但尚有所遗漏),而没有新编成册的“新书”(即将原“书”之外的旧“文”按类汇编成“书”)。名之曰“文集”,实属差强人意。

(二)谢无量研究之论著(论文与著作)的多与寡

专门研究谢无量的著作,就笔者孤陋寡闻所及,仅有区区两部:一部是刘长荣、何兴明的《国学大师谢无量》(北京:中国文史出版社,2006年),一部是李林的《谢无量书法艺术研究》(郑州:中州古籍出版社,2009年)。而专门研究谢无量的文章(部分文章并非严格意义上的论文),其实也是为数不多。2016年7月27日15:15,笔者以“谢无量”为篇名,在“中国知网”进行检索,检索所得的相关文献数目是70篇。需要说明的是,“中国知网”所收录的专题文献,实际上不到70篇;因为有重复收录者,如笔者所撰《谢无量年谱》和《〈谢无量年谱〉订补》,均被收录两次。

我们再来看一看谢无量的至交好友马一浮的情况。就著作的整理与出版而言:先有《马一浮集》(全三册,杭州:浙江古籍出版社·浙江教育出版社,1996年),后有《马一浮全集》(全六卷十册,杭州:浙江古籍出版社,2013年),将马一浮的著述囊括殆尽,蔚为大观。以研究著作而言:据不完全统计,已有近二十种之众(来源于在中国国家图书馆的检索结果)。以研究论文而言:2016年7月27日15:25,笔者以“马一浮”为篇名,在“中国知网”进行检索,检索所得的相关文献数目是389篇。

就以上两大类别、三个数据的比较而言,谢无量与马一浮相较,实在是太寒碜、太冷清、太寂寞了。如斯人也,身后寂寞,实非正常!

《谢无量文集》书影

“往昔不可追,来日犹可待”。我相信,随着九卷本《谢无量文集》以及其他单行本的出版与发行,谢无量将会再次进入世人关注的领域,谢无量也将会成为学人研究的重点。这是笔者的殷切期望,也是笔者的真诚祝愿!

用户登录

还没有账号?

立即注册