【方志四川•春节特辑】黄文记 ‖ 中国传统狂欢节——元宵节源流及风俗

元宵,原意为“上元节的晚上”,因正月十五“上元节”主要活动是晚上的吃元宵赏月,后来节日名称也演化为“元宵节”。

元宵节是中国传统节日,早在2000多年前的西汉就有了。而元宵赏灯始于东汉明帝时,明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五日僧人观佛舍利,点灯敬佛的做法,就命令这一天夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯,以后这种佛教礼仪节日逐渐形成民间盛大的节日。

汉文帝时,下令将正月十五定为元宵节。汉武帝时,“太一神”的祭祀活动定在正月十五。司马迁创建“太初历”时,就已将元宵节确定为重大节日。

总体上,元宵节经历了由宫廷到民间,由中原到全国的发展过程。

节期

元宵节的节期随历史的发展而延长,汉代1天,唐代3天,宋代则长达5天。

元宵节发展到明朝时非常受重视,自初八点灯,一直到正月十七的夜里才落灯,整整10天,文武百官也放假10天。至清代,节期缩短为4-5天。

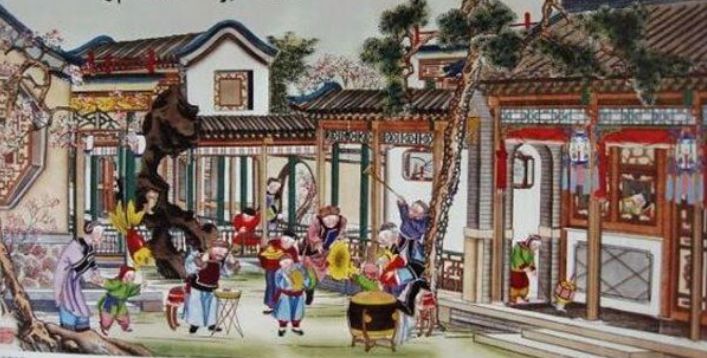

明清以来,元宵节的主要习俗是吃汤圆、观灯和娱乐游行。

元宵节因与春节相接,通常被百姓当作春节的结束,因而极其热闹,白天有舞龙、舞狮、划旱船、扭秧歌、踩高跷,晚上,有各种大型灯会和放烟花活动。

这是一般节日所不具有的,尤其绚丽多彩的烟花使其成为春节期间娱乐活动的高潮。

吃汤圆

元宵作为食品,在我国由来已久,传说是因汉武帝时期的一位名叫元宵的宫女而得名。

而关于吃元宵的最早记载见于宋代,宋朝郑望之《膳夫录》载:“汴中节食,上元油锤。”吕原明《岁时杂记》载:“京人以绿豆粉为科斗羹,煮糯为丸,糖为臛,谓之圆子盐豉。捻头杂肉煮汤,谓之盐豉汤,又如人日造蚕,皆上元节食也。”时称元宵为“浮元子”或“圆子”“团子”,由于“圆子”“团子”这些名称同“团圆”音近,因而象征全家人团团圆圆、和睦幸福。

元宵在南方称“汤圆”,汤圆以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、果仁、枣泥等为馅,用糯米粉包成圆形,可荤可素,风味各异,煮、煎、蒸、炸皆可。

至清代,元宵节吃汤圆,南北风俗皆然,时蜀地逢元宵节必吃汤圆。清嘉庆二十一年刻本《华阳县志》载:正月“十五日,俗谓之‘元宵’。人家碎秘为丸,曰‘糖圆’,以相馈遗。”乾隆时双流人刘沅《蜀中新年竹枝词》咏元宵词曰:“月团圞处贺元宵,花满灯棚酒满瓢。不费千金闲觅得,夜深还上‘七星桥’。”(刘沅自注:俗编竹系灯,名曰‘灯棚’。)“底事家家饷粉丸,春宵月色助盘餐。缺时不比圆时好,珍重郎君仔细看。”(刘沅自注:元宵,俗作粉丸,互相遗赠。)清人吴德纯《锦城新年竹枝词》:“食品元宵巧制难,浮圆甘美簇春盘。佳名爱取团圞意,笑指郎君仔细看。”

汉明帝为了弘扬佛法,下令正月十五夜在宫中和寺院“燃灯表佛”。此后,这一习俗逐渐流传到民间,每到正月十五,无论士族还是庶民都要挂灯,城乡通宵灯火辉煌。

唐代时,京城长安己是拥有百万人口的世界最大都市,元宵节则发展成为盛况空前的灯市。初唐苏味道《正月十五夜》一诗把唐代元宵夜灯火盛况和游人兴致描述得淋漓尽致:“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游妓皆秾李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”

中唐后,元宵节更发展成为全民性狂欢节。唐玄宗开元盛世时,长安灯市规模很大,燃灯五万盏,花灯花样繁多,皇帝命人做巨型灯楼,金光璀璨,极为壮观。

宋代,元宵灯会在规模和灯饰的奇幻精美上更胜于唐代。唐代的灯会是“上元前后各一日”,宋代又在十六之后加了两日。王安石《上元戏呈贡父》诗云:“车马纷纷白昼同,万家灯火暖春风。别开阊阖壶天外,特起蓬莱陆海中。尽取繁华供侠少,只分牢落与衰翁。不知太一游何处,定把青藜独照公。”辛弃疾《青玉案·元夕》描写了宝马雕车、拥金戴翠的美女、成千上万的市民都在兴致勃勃地观赏令人陶醉且迷人的灯景:“东风夜放花千树。更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。”

到了清代,满族入主中原,宫廷不再办灯会,民间的灯会却仍然壮观,不过日期缩短为5天,《燕京岁时记·灯节》载:“自十三以至十七均谓之灯节,惟十五日谓之正灯耳。”

清乾嘉时候,李调元曾写三首成都观灯诗,其一,《正月十四日至成都是夜观灯》:“试灯节届渐闻声,次第鳌山压锦城。十字楼头星共灿,万家门口月初明。管弦奏处莺吭滑,帘箔钩时翠黛横。老病连年游兴浅,衔杯谁与话衷情。”

其二,《元宵》:“灯遇元宵尽力张,暗尘滚滚逐人忙。烛天火树三千界,照地银花十二行。宝马长嘶成队醉,油车细碾遍街香。谁知月到团圆夜,早已微销一线光。”

其三,《十六日夜再观灯》:“明日留君君漫猜,残灯尚可酌金罍。龙经烧尾犹蟠舞,马为抽心却倒回。玉漏频催门渐掩,金吾收禁户长开。倚栏听得游人说,明岁还邀旧伴来。”

灯谜春秋时代就有,那时叫“隐语”,到汉魏时才开始称为“谜”。

南宋时有人将谜语写在灯上,在上元节让人猜灯谜,让元宵节的气氛热闹而温馨。

由于灯谜都难以猜中,如同老虎难以被射中一样,所以也称为“灯虎”(也叫文虎),如果赏灯者猜出谜语,就将纸条取出,然后找灯笼所有者确认答案,猜对的话,他们就可以领取一份小礼品。

因为谜语能启迪智慧又迎合节日气氛,所以响应的人众多,而后猜谜逐渐成为元宵节不可缺少的节目。

会情人

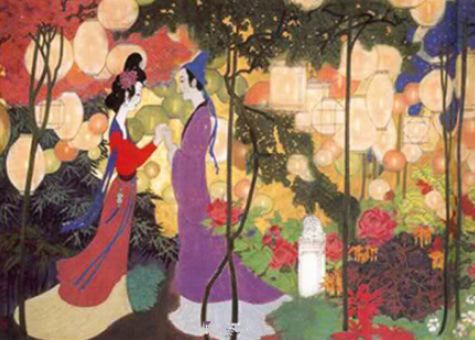

元宵节是一个浪漫的节日,可以说是地道的中国情人节。

封建的传统社会年轻女孩平时不允许出外自由活动,但是过节却可以结伴出来游玩,元宵节未婚男女正好借着赏花灯顺便为自己物色对象,男女情人也借此相会机。

欧阳修的《生查子·元夕》一词云:“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。”这首词表达了元宵夜不能再见意中人的遗憾。

辛弃疾《青玉案·元夕》把元宵节观灯时见到意中人的欣喜与激动描写得淋漓尽致:“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”

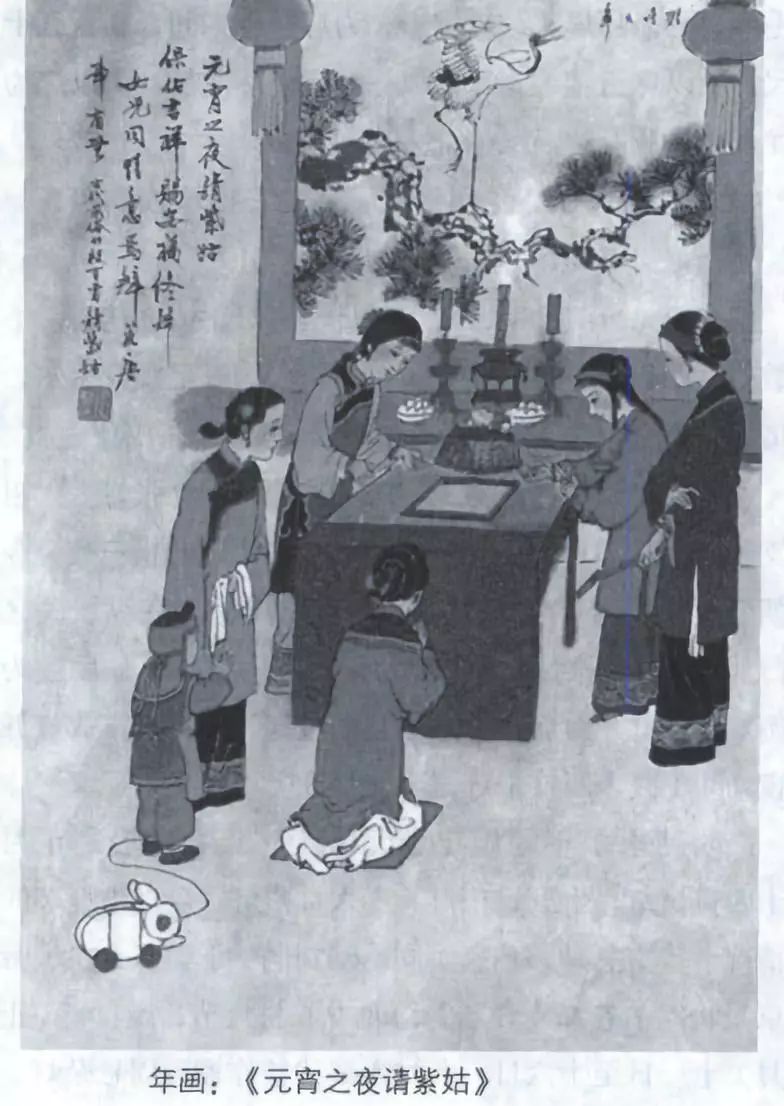

迎紫姑

古代民间习俗正月十五要迎厕神紫姑而祭,名曰赛紫姑神(又曰卜紫姑神),占卜蚕桑,并占众事。

传说紫姑本为人家小妾,为大妇所妒,正月十五被害死厕间,成为厕神。每到迎紫姑这一天夜晚,人们用稻草、布头等扎成真人大小的紫姑肖像,与夜间在厕所间猪栏迎而祀之,妇女们纷纷站到紫姑常做活的厕所、猪圈和厨房旁边迎接她,像对待亲姐妹一样,拉着她的手,跟她说着贴心话,流着眼泪安慰她,情景十分生动。

此俗流行于南北各地,早在南北朝时期就见于记载。唐代流行赛紫姑习俗反映在诗歌中,便有李商隐的三首诗。例如《圣女祠》诗中的“消息期青雀,逢迎异紫姑”句,《昨日》诗中的“昨日紫姑神去也,今朝青鸟使来赊”句,以及《正月十五夜闻京有灯恨不得观》全诗:“月色灯光满帝都,香车宝辇隘(一作向)通衢。身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。”

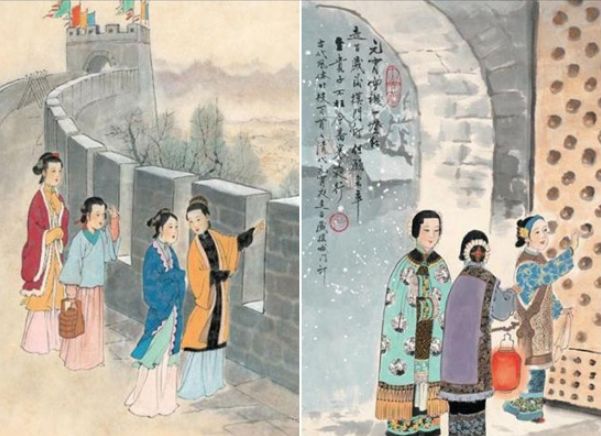

走百病

“走百病”,也叫游百病,散百病,烤百病,走桥等,是一种消灾祈健康的活动。走百病是明清以来北方的风俗,有的在十五日,但多在十六日进行。

这天妇女们穿着节日盛装,成群结队走出家门,见桥必过,认为这样能祛病延年。同时也登城,摸钉求子,直到夜半始归。

此外,元宵节还有耍龙灯、舞狮子、踩高跷、划旱船、祭门、祭户、逐鼠等习俗,部分少数民族和汉族一样也过元宵节,而全国不同地方元宵节的习俗也有所差异,呈现了不同的地方文化特色。

中国众多传统节日,如果按照热闹程度而言,都比不上元宵节,因此元宵节可称作中国传统的全民“狂欢节”。民间俗称“闹元宵”,这个“闹”字,更点明了这个节日的主题。

用户登录

还没有账号?

立即注册