【方志四川•节气】朱丹 ‖ 熏梅染柳辞冬去 春牛春杖迎春来——立春与旧时蜀地习俗

■本文同步在“封面新闻”发布

编者按:曾几何时,人们“晨兴理荒秽,带月荷锄归”,日月星辰、晨露朝霞、江河湖海、飞禽走兽都与人类和谐又自然地融入在天地中。智慧的人类以天象、气温、降水和物候的时序变化等为基准,根据太阳的足迹命名了“二十四节气”。如今,农耕文明已渐行渐远,但“二十四节气”中蕴含的尊重自然规律、人与自然和谐共存的理念仍然对现代文明具有启示意义。

2016年11月30日,在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴,中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

今天,2019年2月4日,戊戌年腊月三十。让我们一起走进农历二十四节气之第一个节气:立春。

立春的由来

“海日生残夜,江春入旧年”。

立春作为中国古代一个重要节日,《月令七十二候集解》载:“正月节,立,建始也……立夏秋冬同。“立”即“开始”,春是温暖,春也是耕耘,自秦代起,中国一直以立春作为孟春时节的开始,后世历代封建统治者在此日都要举行立春之礼,意在鼓励农耕、发展生产。

立春作为农历二十四节气中的第一个节气,始于春秋时期。《吕氏春秋》“十二月纪”中,就有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气名称。西汉理学家戴圣所编《礼记·月令》一书和西汉刘安所著《淮南子·天文训》中,才有关于24个节气的记载。

和其他节气一样,立春也有三候。一候东风解冻:东风送暖,大地开始解冻。二候蛰虫始振:蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒。三候鱼陟负冰:河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上仍有未完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。

旧时蜀地立春习俗

古时蜀地“立春”习俗众多,如有迎春、行春的庆贺祭典活动;也有打春牛(注:“春牛”为立春日劝农春耕的象征性的牛,用泥捏纸粘而成,也叫“土牛”)和咬春之习俗等。各地传统不同,风俗不同,所以迎接立春的形式也不同,但无一例外的都是为了庆祝新春的开始,寄予着人们新的希望。旧时四川的“立春”习俗与其他处相较也差别不大。今从四川历代方志中梳理出一些习俗,以供参考。

“立春”时迎春已有3000多年历史,《周礼·月令》载冬之月,命有司“出土牛以送寒气。”,出,作也,意为自周代始,朝廷就有作土牛送寒气以祛瘟逐疫的习俗。宋代高承《事物纪原》亦载“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕早晚”。古时朝野上下对“迎春”莫不重视,天子亲率三公九卿、诸侯大夫去东郊迎春,祭祀句芒神(注:句芒神为中国古代民间神话中的木神(春神),主管树木的发芽生长),祈求丰收,后来逐渐演变成世世代代的全民迎春和祭祀活动。

民国《三台县志》里有对“迎春礼”的记载:“大清会典”有司迎春,皆前期一日,朝服于东郊,迎舁(yú)土牛芒,一跪三叩,礼兴,舁(yú)土牛芒神行。”

同治和民国《南溪县志·礼俗》篇里也有迎春的记载,且更为隆重。

“正月,立春先一日,县令率僚寀( cǎi)迎春于东关外,祀句芒,春官着彩衣跳舞,说吉利(注:当为说吉利话)。街市诸色人演高装舞,烛龙为前导,士女竞观如堵,不啻终岁之勤一日之蜡。”(同治《南溪县志》)

“立春先一日,知县率僚寀( cǎi)迎春于东关外郊(俗名春厂坝),祀句芒神。春官著彩衣跳舞,说吉利语。礼毕,城中诸色人饰高装舞烛龙。知县具朝服,坐八人肩舆,具仪仗,鼓乐为前导,从人皆衣狐貉之裘,手纸花为春条,遍历街市,男女竞观如堵,谓之迎春。”(民国《南溪县志》)

民俗学家刘孝昌说,每年立春前一日,太守率僚属盛具仪仗、鼓乐喧天,抬着芒神、土牛到成都东郊春厂(现牛市口)迎春,“选择此地有‘东方日出’之寓意。一众人先到先农坛,致祭先农,主礼官在祭坛前手扶犁头,亲耕三圈,以示劝农。

光绪《双流县志》载:“先立春一日,知县朝服率僚属于东郊祭芒神,礼毕,迎春至县仪门外,土牛芒神各依向安设。”

今成都市双流区有座桥名“迎春桥”,名从何来?可以从乾隆版《双流县志》中找到答案。据此书载,当时双流县令黄锷在桥落成后,率大小官员到桥头准备给桥给名,听了众人话后,黄锷语“是固每岁迎春之所也,古之人有得雨以名其亭者,今桥成而利济无穷,犹之与物皆春矣,即以迎春名桥,可乎?捡曰,诺,遂书之。”(《修迎春桥记》黄锷)从“是固每岁迎春之所也”可见,此桥亦是每年迎春的地方。

公元1156年,宋人何耕在成都亲眼看到成都“立春”的情形,在其《录二叟语》中详细描述:“将春前一日,有司具旗旄金鼓,俳优侏儒,百伎之戏,迎所谓芒儿土牛以献于二使者……”“俳优”是“以歌舞作谐戏的艺人”,“百伎”,“伎”通技,指多种技艺,“伎”又通妓,指歌女、舞女之类。春旗挥舞、金鼓齐鸣、歌舞升平……具有强烈的戏剧意味。

立春当日,古时蜀地仍然有祭祀活动,还有有名的“打春”活动。何谓“打春”?同治《南溪县志·礼俗》里解释:本日鞭土牛至碎,谓之打春。民国时南溪县“打春”也叫“打春岁”。到了唐代,“执杖鞭牛”的习俗成为立春日的重要景观。所谓“执杖鞭牛”,就是在祭祀仪式完毕后,拿鞭子抽打用土堆雕成的牛。

同治《仪陇县志·祀典》载:至日,各官朝服祭句芒 ,用牲果酒礼四拜,礼毕,长官击鼓三声,执彩鞭率各官环击土牛者三,乡人各取其土以为宜牛(注:此处有误,“宜牛”当为宜年”。)

在乾隆《双流县志》中,也可以见到类似的记载:至日,各官仍朝服祭芒神。长官击鼓三声,执彩鞭,率各官环击土牛者三,礼毕,乡人各取其土,以为宜年。”

可见,除了立春前一日的迎春和祭祀句芒神外,立春当日,还会用祭祀句芒的活动。祭祀活动后,长官击鼓三声后,便会带着官员环击土牛至碎,百姓会争抢击碎的春牛土,此谓之抢春,以抢得牛头为最吉利,认为会带来一年的五谷丰登。《录儿叟语》亦载:“俗谓其土归置之耕蚕之器上,则茧孳而稼美。故争得之,虽一丸不忍弃。……”

同时,如果此日天晴的话,更是预示而且,如果此日天晴的话,便预示着一年的好收成。“其日宜晴农。谣云:打春晴一日,农夫不用力。”(见民国《南溪县志》)。

清代《锦城竹枝词》亦有关于成都“打春”盛况的记载:“迎晖门内土牛过,旌旗飞扬笑语和。人似山来春似海,高妆女戏踏空过。”

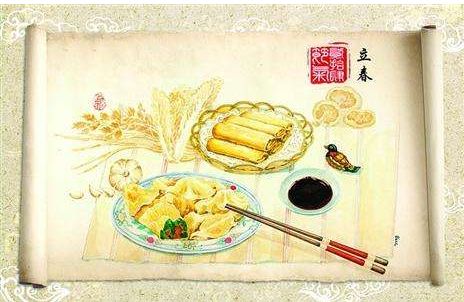

立春吃春饼生菜等,俗称咬春,又称嚼春或尝春。

“春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时。盘出高门行白玉,菜传纤手送青丝……”(杜甫《立春》)杜甫此诗写的是唐时长安、洛阳立春时的场景。《四时宝鉴》载:“立春日,唐人做春饼生菜,号春盘。”“春盘”是指古人立春日将蔬菜、水果、饼饵等装于其中自食或馈送亲友的器皿,这里说的“生菜”便是我们常吃的韭菜。宋朝苏轼也有:“青蓄黄菲试春盘。”

馈春盘(图片来自网络)

如今问起在南方,特别在四川,立春人们喜欢吃什么?估计听到的大部分答案是:“火锅噻”。其实在四川,立春日人们还喜欢吃的食物是春卷(又称春饼)。

成都人喜欢立春吃春卷儿,一般大概在过年前一段时间,菜市场周围就开始卖春卷了,大概要持续2个月左右。一般春卷儿摊摊儿就是一个推车儿,上面五颜六色各种拌菜,有粗细海带丝、莴笋丝、红萝卜丝、折耳根、粉丝、白萝卜丝、海蜇丝等。

萝卜以及“五辛盘”(葱、蒜、芥、姜、韭五种辛辣味的菜拼成的盘)等新鲜蔬菜食物,在中医看来都是属于“驱寒杀菌、健脾宽胃”的饮食,在象征冬去春的“立春”日吃这些菜蔬,既象征着对美好新生活的追求,又表达着对来春“五谷丰登、人畜兴旺”的期盼。

古时立春的习俗还有很多,如立春前各级官员对囚徒减免刑罚、怜悯抚恤,有因时教化、与岁更新之意;民间会举行蹴鞠、唱春台戏、浴兰汤、贴“宜春”联、行冠礼、塑土牛、佩燕子、送春牛图等。

在著名年画产地四川绵竹,还流行立春日抬春色(装饰过的台阁上坐着人,由两个人抬着走)活动,国家一级文物、作于民国初年的绵竹年画长卷《迎春图》,其中就有表现这一民俗的内容。

绵竹年画《迎春图》局部(图片来自网络)

二十四节气—立春

来源:四川省地方志工作办公室

作者:朱丹(四川省地方志工作办公室省情信息工作处)

用户登录

还没有账号?

立即注册