【民俗】十四夜,送蛴蟆‖李红军

十四夜,送蛴蟆

李红军

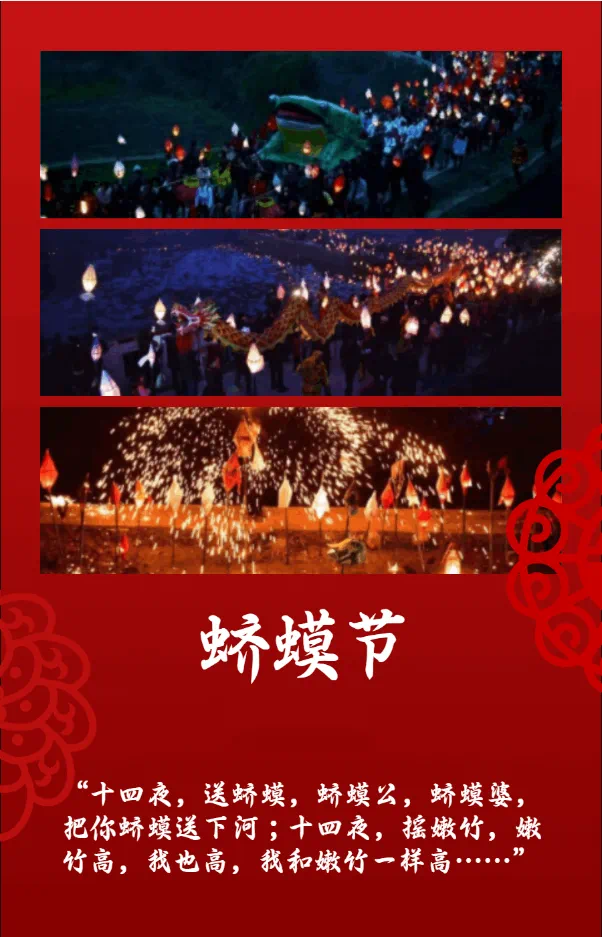

在我的家乡金宝,每年正月十四的晚上都有送蛴蟆的习俗。

图源:南充播报

“蛴蟆”,家乡人发音“蛴蟆儿”(qi阳平me入声),是对蛙类包括青蛙和癞蛤蟆的统称。而送蛴蟆的传统据说有350多年了(一说有400多年),至于其来历,则众说纷纭,有好多种说法。我个人认为比较靠谱的是这一种:旧时每逢新春之际,天气回暖,气温变幻无常,人们尤其是体质较弱的小孩和老人,稍不注意就容易感冒,咳嗽声如蛙声,腮肿似蛙面,家乡的人便称此病为“春瘟”。恰逢其时冬眠后的蛴蟆为了觅食和交配繁殖,纷纷出洞呈现于世人眼前,因此家乡人把二者联想到一起,又俗称这种病为“蛴蟆瘟”。所以每到这时,家乡都要举行扎灯笼送蛴蟆驱瘟病的仪式。久而久之,这种仪式便在家乡一带盛行开来,成为一种历史悠久、祈福消灾的年俗活动。

图源:南充播报

送蛴蟆最重要的事情就是扎灯笼。小时候,正月十四这天早上,平时要三催四请的孩子们会自觉地按时起床,打着哆嗦抹着鼻涕,拿着弯刀,来到房前屋后的竹林里。经过打量比较,“吭哧吭哧”吐着气,砍倒一根根高且直的竹子,利索地去掉头尾和枝丫,勤快地拖到院坝里。会做的孩子就自己动手,不会做的只好装出乖巧懂事的模样央求大人了。

砍好一节几十厘米的竹筒,也可多留一截用来握手。不知道其他人怎么做的,反正我是简单粗暴直接:用力握紧竹筒两头的竹节(防止节头破了),在石阶或硬石上使劲碰几下,不出意外竹筒会裂出几道缝。沿着裂缝,用小刀或剪刀把竹筒划分成至少6条或10多份,然后把用细竹篾编成的直径大小不一的圆圈,也可用硬铁丝绕的圆圈,往剖好的竹筒中间水平放好,用细绳缠绕在剖开的竹条上,将其固定好。就这样,一个中间圆鼓鼓、两头尖溜溜的纺锤形的蛴蟆灯笼骨架就成型了。再找来透光性好的浅色废报纸或用完的作业本,用米汤把纸打湿,像缠纱布一样,里三层外三层地往蛴蟆灯笼骨架上糊好,下方留个透气小门,贴上防风纸帘,然后拿到太阳下晒干。

傍晚,到田埂边挖一小团湿泥巴,塞进蛴蟆灯底部固定灯笼的火源。火源有两种:一种是用大约6到8厘米长、成人中指粗细的小竹筒,里面放进一团棉花,并露出头来当灯芯,再慢慢倒入煤油就成了;第二种很简单,切一截6到8厘米的蜡烛备用就好。

图源:南充播报

待夜色降临,随着一阵鞭炮声响,大人小孩把准备好的小竹筒或蜡烛插进蛴蟆灯的湿泥里,点燃后开始呼朋唤友。走嘛,二娃,大狗,送蛴蟆了。霎那间,人声鼎沸,火龙闪现。灯光辉映下,人们个个脸上笑盈盈的,有擎着灯笼的,有用小木棍绑根线提着灯笼的,长长的人潮缓缓流动。星星点点的灯火游动着,点燃了微冷的夜空,寂静的乡村也喧闹起来。

“十四夜(我们这里‘夜’要唱成‘一’),送蛴蟆。蛴蟆公,蛴蟆婆,把你蛴蟆送下河……”不知谁粗声武气地率先唱起了熟悉的童谣,随即上百号的大人、小孩大声地附和起来。唱着走着,一直来到村口的小河或水塘边。不用谁吩咐,大家噤声把蛴蟆灯插到水边的泥土里,心里默默地许个美好的愿望,然后头也不回地快步离开。

返回后,孩子们还会去“摇嫩竹”。他们争先恐后地跑到附近的竹林,找到白天就瞧好的那根又高又直的嫩竹,拿出吃奶的力气可劲地摇呀摇,一边摇一边唱“十四夜,摇嫩竹。嫩竹高,我也高,我和嫩竹一样高;嫩竹长,我也长,我和嫩竹一起长……”如此这般三次以上,才尽兴而归。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李红军(南充技师学院教师,中国散文学会会员,四川省散文学会会员,南充市作家协会会员)

供稿:南充市地方志办公室

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册