【春节特辑】成都春节习俗:打春牛 耍龙灯

成都春节习俗

打春牛 耍龙灯

成都日报锦观新闻记者 何大江

过春节,对成都人来说是一件大事。一年辛苦到头,也总要在春节时放松下来,过一个喜庆的年。

有着数千年历史的农历新年,无论内容还是形式,都可谓丰富多彩、热闹非凡。在历史文化的传承之中,成都的春节形成了大量的习俗。同全国其他地方相比,成都的春节习俗既有共性,也有很多独特之处。

清人傅崇榘在《成都通览》中,总结了成都人过年的15种习俗:放炮、拜年、闹年鼓、敬财神、迎喜神、装财神、飞名片、穿新衣、挂挂钱(压岁钱)、耍龙灯、耍狮子、听洋琴(扬琴)、听相书、请春酒、走喜神方。

其实,传统的成都春节习俗,并不止《成都通览》中提到的15种。民俗专家刘孝昌介绍,昔日从腊月初八到正月十五元宵节,前前后后一个多月的时间成都人都在过年,在充满浓郁年味的气氛中度过。比如腊月初八吃腊八粥;腊月二十四祭灶,晚上送灶神老爷上天,这一天也是过小年;腊月二十五打扬尘、贴春联、挂年画,晚上接新灶神到家;腊月二十五开始杀年猪;腊月二十七、二十八推汤圆,办年货;腊月三十团年,晚上先祭祖,然后吃年夜饭,发压岁钱;正月初一吃汤圆,喜神所在的武侯祠游喜神方;正月初二开始走人户拜年;正月初五又叫破五,一大早放鞭炮送穷,迎财神;正月初七据传是人类始生之日,故称人日,这一天成都人要游草堂……其中,立春时打春牛和元宵时舞狮子、龙灯,也是重要的春节习俗。

立 春

打春牛

立春是一个重要节气,表示气温回暖,春天就要来了。俗语说,“春打六九头”,每到数九的六九前后就要立春了。旧时成都、华阳两县都流行迎春习俗,要举行开耕仪式,鞭打春牛,以祈祷风调雨顺,来年稻谷丰收。立春的时间,往往也在春节期间,比如2025年的立春就在正月初六,所以迎春也是春节习俗之一。

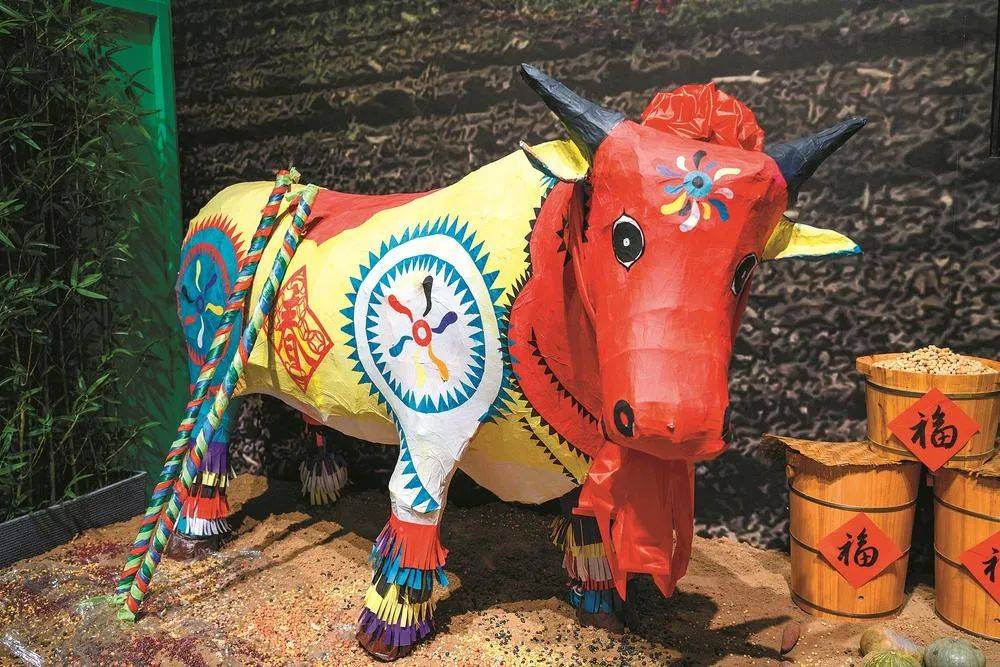

牛是中国农耕时代极为重要的生产资料,耕作离不开牛(北方犁田用黄牛,南方用水牛)。而成都迎春,最重要的仪式就是打春牛。所谓春牛,即用黄泥塑的牛。

旧时在立春前,官府就要早早地筹办迎春打春牛事宜,请匠人做好春牛。刘孝昌介绍了做春牛的步骤:首先用桑木做出骨架;冬至前后,在骨架上敷几层草纸,再在草纸外面用黄泥塑成牛身、牛头和牛尾。也有的地方用彩纸扎成春牛。刘孝昌说,泥牛做法十分讲究:尺寸是固定的,高4尺、长8尺、尾长1尺2寸;泥春牛做好之后,要涂上喜庆的颜色;此外,牛身上还要画出四时八节、三百六十五天、十二个时辰。在春牛旁边,还要另塑一个芒神,即赶牛的童子。

立春当天,旧时华阳、成都两县的知县率众出东门,到春场祭祀春牛、芒神。成都的春场设在城外东牛王庙前的空坝上。知县率春官、下属及乡绅人等,先围绕春牛一周,再由知县或春官执春鞭,猛抽春牛,边打边高声唱道:

一打春牛头,国泰民安;

二打春牛腰,风调雨顺;

三打春牛尾,五谷丰登。

唱罢,举起春鞭打碎春牛,周围围观的民众一拥而上,去争抢打碎的泥巴,拿回去供在神龛上,或者用红纸包好挂在梁柱上。

打春牛是一种历史悠久的民俗,起源于先秦时期。高承《事物纪原》载:“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕早晚。”到了汉代,打春牛的习俗已经十分流行了。

打春牛的寓意,在于打掉懒惰,望来年勤奋努力耕作,实际上是劝导农民不误农时,积极做好春播。

春牛图

跟打春牛相关的,是在立春前后卖的春牛图。

彩纸扎成的春牛(图据视觉中国)

一般说来,春牛图上会画一头牛及一个牵牛的芒神。上面还有一年皇历,标注二十四节气、黄道吉日,以及对当年降雨、干旱等天气情况,农作收成、牲畜疫病的预测等。

春牛图贴在家里,既可以美化环境,也是日历和农事指南,所以很受农民欢迎。年前几天,就会去场镇上买了。

其实,更多的情况是挨家挨户地送春牛图。送春牛图的人也叫春官,但与打春牛的春官不是一码事。

送春牛图的春官,要经过“精心”装扮。刘孝昌介绍说,会找来废弃的破旧红袍、绿袍等戏服穿上,或戴上戏服里的纱帽,或用纸做个“官帽”,还特意做两个“耳朵”(直角幞头)——然后看上去一甩一甩的,很有喜剧效果。而这种春官的扮演者,则往往都是无业游民或者乞丐,春官打扮好后,手上拿着一叠春牛图,挨门串户地送。旧时的成都送春牛图,除了一人扮春官外,甚至还有另外一人扮春牛——用一根旧麻布口袋从头蒙到脚,再用笋壳做成两只角。春官的人牵着麻布口袋的一角沿街行走,而在麻布口袋里的人还不停地学牛叫。春官牵着“春牛”走到一家家铺面、民宅门口,边走边唱:“春牛春牛到,看到主人家生意好,你这家人丁兴旺财气旺。”然后送上一张春牛图,主人家也会给点钱作为回馈。

农家接到春牛图也很高兴,会恭恭敬敬贴在堂屋的上方。在七八十年前,春牛图在成都农村十分流行,它不仅是农事指南,也寄托着农民对风调雨顺的期盼,对丰收的憧憬。

咬 春

立春这天,成都无论是城里还是农村,都有吃春饼的习俗。吃春饼,又叫咬春。

立春这天吃的春饼,先用面粉或米粉摊成薄饼,再把葱丝、萝卜丝、芹菜丝等放上去,然后裹成卷,所以春饼又叫春卷。

刘孝昌回忆说,裹好的春饼放在盘子里,浇点保宁醋、温江酱油或红白酱油,以及二荆条海椒熬成的熟红油,再撒点芝麻、汉源花椒面。此时的春饼,红白相间、香脆可口,可谓色香味俱全。

做成春饼用的菜,多为萝卜、葱、韭菜、蒜苗、芥菜等,这些菜多有辛辣之味,都是属性辛甘、升发阳气之食材,中医认为具有行气活血、防寒祛邪的作用。成都人爱说:“萝卜上市,太医关门。”

刘孝昌说,有些家境不好的人家立春这天没条件做春饼吃,妈妈、奶奶还会买几根萝卜喊娃娃咬,也算作咬春了。

元宵节

元宵灯会

正月十五过大年,又叫上元节。宵即夜晚,元宵即上元之夜晚。这一天,成都人要吃汤圆,因为是在元宵节吃,所以这天汤圆也叫元宵。

元宵节,是一年中最为闹热的节日。过完正月十五元宵节,年才算真正过完了。

上元之夜,成都城里处处是灯,户户张灯结彩,华灯万盏,热闹非凡,要为春节收一个豹尾。

其实,元宵节这天的灯会,从正月十三就开始了。日本人中川忠英写于清嘉庆四年(1799年),调查中国民俗的《清俗纪闻》记载:“正月十三称为上灯,十五称为元宵,十八称为落灯,此六天称为灯夜。自十三日夜晚开始,在各家门前点起灯笼。官府富户则不仅在门前,而且在堂上或楼上等处以红绸结彩。绸之两端从房柱或上槛垂下,结成花状。并燃挂各种花样灯笼(灯笼系用纱绢或串珠、羊角等制成),摆设酒宴。有些家庭并有吹奏丝竹等情形。”

元宵灯会热闹非凡(图据新华社)

民国时期的元宵节,成都彩灯遍布,东大街、大慈寺、昭觉寺、文殊院有佛灯,青羊宫有道灯。仅就东大街而言,从东门大桥到盐市口。数里长街都是灯的世界、光的海洋。市廛繁华的东大街,连彩灯都充满了商业气氛。

刘孝昌说,卖瓷器的大商家就用大碗、小碗、蛊、杯、盘组成一条两三丈长的瓷彩龙和一座瓷器门楼,中间点上灯,挂起灯笼。卖布匹的富商则用红色、黄色的布做成绣球,扎成过街楼,跟红色的灯笼相互映衬生辉。纸活铺就依据《八仙过海》《三英战吕布》《桃园结义》等故事,扎出一幅幅彩塑群像摆在门前,以吸引过往观灯者。各行各业都把自己的产品挂在灯上,既作为彩灯,也作为广告,显示出极强的商业意识。

昔日在东大街的元宵节灯会上,曾出现过《三国演义》主要人物的全套彩灯,200多个人物,全部栩栩如生地绘在彩灯上,挂在街口,十分震撼。

元宵节的历史极为悠久。西汉的元宵节,设高台、燃烛火、祭祀道教神仙,祈求昌盛平安。到了东汉佛教传入,正月十五加入了燃灯敬佛的仪式。到了唐朝,正月十五成为全国性的法定节日,称为上元节。元宵节成为全民欢乐的节日,灯会也自此进入极盛时期,这种文化传统深入人心,并一直延续到今日。

舞狮子

在前后长达一个月的春节氛围中,另一重要的习俗是耍龙灯、舞狮子。腊月初八以后,伴随着闹年鼓声,成都大街小巷就开始耍龙灯、舞狮子,一直要舞到元宵。

舞狮子是一项历史悠久的春节民俗(图据新华社)

耍狮子,又叫舞狮子或狮舞,其实是一种模仿狮子的民俗舞蹈。狮子是中国人心中的瑞兽,舞狮则有消灾除害、求吉纳福的寓意。每逢元宵节,成都人都以狮舞来助兴。

成都的狮舞多半是沿着街道,边走边舞,往往引得沿街居民追随观看,那些小娃娃往往跟着跑七八条街,都不觉得累。

狮舞需要三个人,一舞狮头,一舞狮尾,还有一个扮演笑脸和尚。扮笑脸和尚者,头上戴着一个面露笑容的大头面具,手里摇着一把大蒲扇,或者拿空心的彩球逗狮子,形态滑稽可笑。有时,还会多一个人扮演小狮子,而扮演者也可能是小孩子。小狮子随着锣鼓声起舞,摇头摆尾,翻滚跳跃,十分可爱。

刘孝昌说,昔日成都舞狮子,分为文狮、武狮两种。文狮动作细腻诙谐,用搔痒、舔毛、打滚、戏球等动作,展现出狮子的嬉戏状态。武狮,则是使用武术的动作,跳跃、翻滚,还有翻高台、走梅花桩等高难度动作。

所谓翻高台,是指几张方桌摞在一起,越摞越高形成一个高台,最多可摞至9张。舞狮者翻上高台,在上面做出一些非常惊险刺激的动作,也常引来围观者的阵阵喝彩或惊呼。

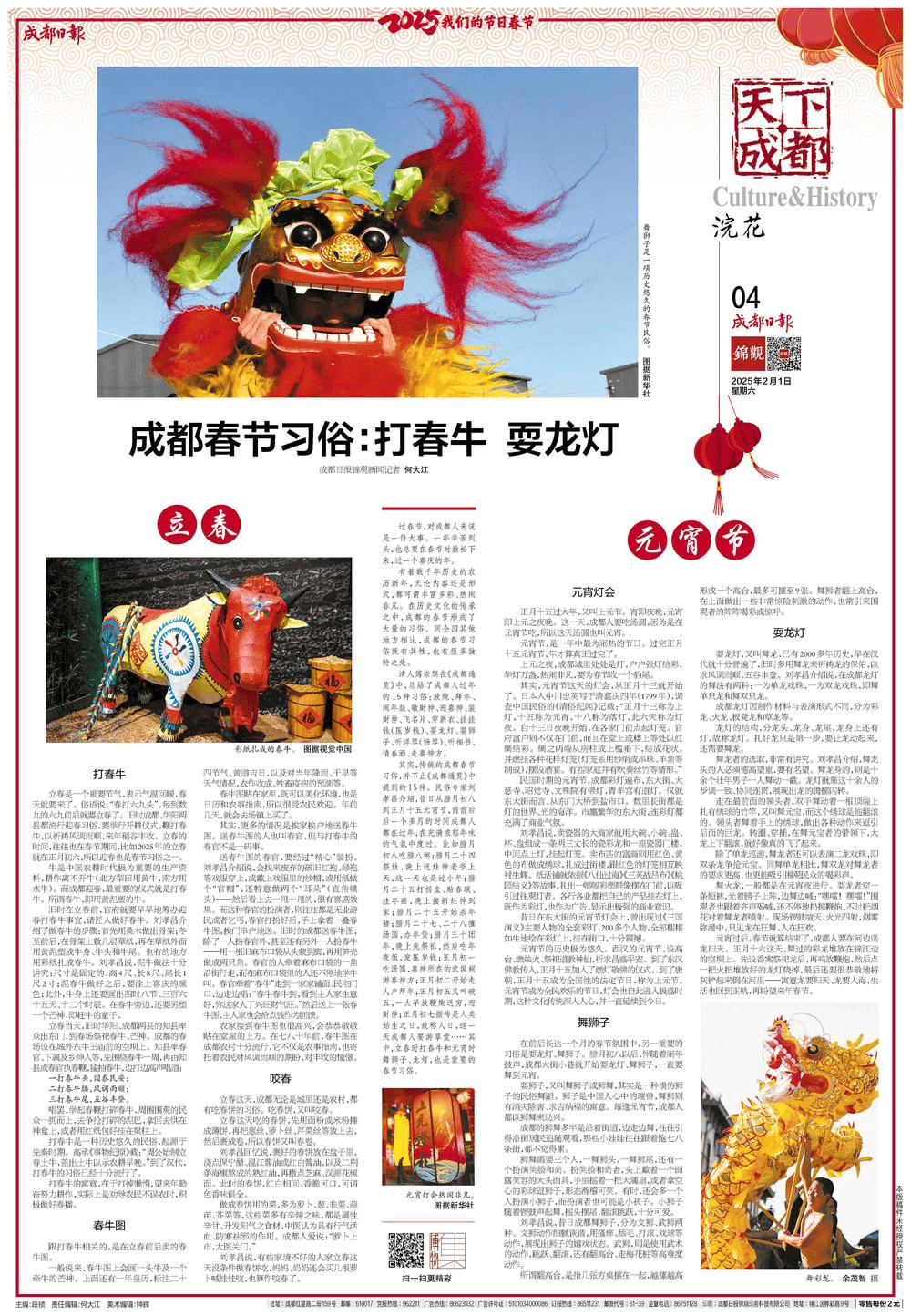

耍龙灯

耍龙灯,又叫舞龙,已有2000多年历史,早在汉代就十分普遍了,旧时多用舞龙来祈祷龙的保佑,以求风调雨顺、五谷丰登。刘孝昌介绍说,在成都龙灯的舞法有两种:一为单龙戏珠,一为双龙戏珠,即舞单只龙和舞双只龙。

舞彩龙( 余茂智 摄)

成都龙灯因制作材料与表演形式不同,分为彩龙、火龙、板凳龙和草龙等。

龙灯的结构,分龙头、龙身、龙尾,龙身上还有灯,故称龙灯。扎好龙只是第一步,要让龙动起来,还需要舞龙。

舞龙者的选取,非常有讲究。刘孝昌介绍,舞龙头的人必须德高望重,要有名望。舞龙身的,则是十余个壮年男子一人舞动一截。龙灯就靠这十余人的步调一致、协同连贯,展现出龙的腾挪闪转。

走在最前面的领头者,双手舞动着一根顶端上扎有绣球的竹竿,又叫舞元宝,而这个绣球是能翻滚的。领头者舞着手上的绣球,做出各种动作来逗引后面的巨龙。转圈、穿插,在舞元宝者的带领下,大龙上下翻滚,就好像真的飞了起来。

除了单龙巡游,舞龙者还可以表演二龙戏珠,即双条龙争抢元宝。同舞单龙相比,舞双龙对舞龙者的要求更高,也更能吸引围观民众的喝彩声。

舞火龙,一般都是在元宵夜进行。耍龙者穿一条短裤,光着膀子上阵,边舞边喊:“嘿嚯!嘿嚯!”围观者也跟着齐声喝喊,还不停地扔掷鞭炮,不时把烟花对着舞龙者喷射。现场锣鼓喧天、火光四射,烟雾弥漫中,只见龙在狂舞,人在狂欢。

元宵过后,春节就算结束了,成都人要在河边送龙归天。正月十六这天,舞过的彩龙堆放在锦江边的空坝上。先设香案祭祀龙后,再鸣放鞭炮,然后点一把火把堆放好的龙灯烧掉,最后还要很恭敬地将灰铲起来倒在河里——寓意龙要归天、龙要入海,生活也回到正轨,再盼望来年春节。

特别提示:“方志四川”已获得成都日报转载授权,未经原发媒体成都日报同意,请勿转载!

来源: 《成都日报》2025年2月1日第4版

作者:成都日报锦观新闻记者 何大江