孙成君 ‖ 蜀中名胜云顶山

云顶聊一望,山灵草木奇。

——唐·贯休《游云顶山晚望》

跃马上云顶,欲呼飞仙人。

——宋·陆游《自小云顶上云顶寺》

万仞孤峰翠逼天,凄松冷柏拥高巅。

——清·李调元《登云顶山》

这些文豪高僧笔下的云顶山,即四川省金堂县云顶山。云顶山位于成都金堂县境内龙泉山脉中段,海拔982米,山势挺拔,峭壁入云,如刀削斧砍, 环绕数里;上有平地数十亩,状若城垣。山上佛教文 化鼎盛,又是宋蒙战争时山城防御体系中的“蜀中八柱”之一。因此,声名遐迩。云顶山向称蜀中名胜, 《蜀中名胜记》中对云顶山有详细记述,其他诸多方志亦将云顶山列入名胜介绍。

美名云顶

云顶山东麓山脚是蜿蜒的沱江,上云顶的步行石阶从沱江三峡的明月峡开始。起步处的高大石堡坎上刻着四个阴文宋体字“云顶石城”。“云顶石城” 包含着云顶山不同时期的两个名字——“ 石城山” “云顶山”。

这两个名字都极富诗意。

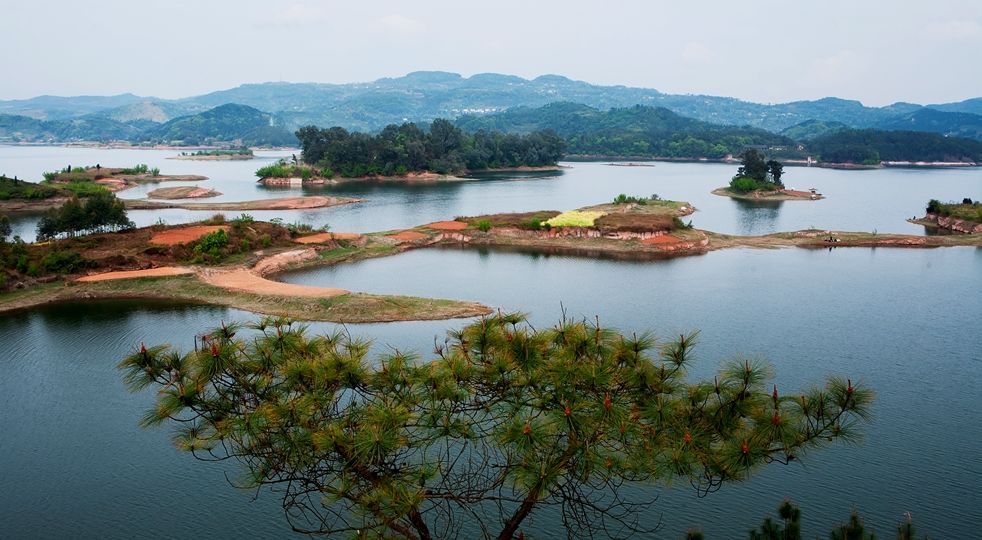

云顶山石城风景名胜区鸟瞰图(作者 供图)

成书于唐高宗显庆元年(656)的《隋书》,当是最早记载石城山的史书,“金泉县有石城山”。那时,石城山在“金泉(水)县”境内,其县城在今金堂县淮口镇州城社区。金泉(水)县,原名金渊县,唐时避高祖李渊讳更名。《太平寰宇记》介绍了山名的由来:“云顶山,旧名石城山,其状如城。在县西十五里。顶上平可十亩,有神泉方丈,澄清如照,云霞常兴。”山岩壁立,宛若城垣,利用比喻命名,形象具体,让人产生丰富的联想和想象。山是一座城,充满浪漫色彩,意象极美,如诗如画。

云顶山名,源于唐天宝末,因唐明皇玄宗入蜀而来。《蜀中广记·名胜》引用《天宝西幸略》里的记载, 阐释了云顶山名的由来。“唐明皇至剑门山,神见形迎驾,称姓李氏。后陟武担东台远望祥云紫气盘结空界,问左右曰‘此何处?’对曰‘石城山’。乃悟山神扈卫之意。遂改云顶为慈云焉。”《舆地纪胜》里有更为详尽的介绍:“云顶山神。山去城十五里,神姓李名遂。按景祐四年魏生记云,天宝十五载,明皇幸蜀,及剑关,而山神乃肆谨焉。帝问:‘何以阴德能诣禁闱?’奏云:‘石城山神李氏也。’石城,乃云顶旧名。驾至蜀,乃备礼封赠。”《宋高僧传》记述云顶山高僧 释代驾的传略里,也有近似文字。考诸典籍,石城山神,即蜀中成汉景皇帝。综合以上文献,可以归结为:安史之乱时,国都长安岌岌可危。大唐天子唐明皇带上扈从匆匆踏上去蜀中的逃亡之路。在剑门关夜梦石城山神护佑,但不知石城山在何处。到成都后,于武担山向东观望,见山形隐约,紫云缭绕,问随从是何处,而知是剑门关梦中的石城山。遂拜神石城。就因唐明皇问紫云缭绕是何处,而得名“ 云顶山”。

胜景云顶

关于云顶山的美,历代骚人墨客多有吟咏。五代十国的吴昊《创筑羊马城记》“树遥云顶,气郁金堂,雨收而迭嶂屏新,霭薄而重峦画暗。”北宋宰相王钦若写《云顶山》“石城松柏锁烟霞”。北宋状元冯时行《留题云顶》“山如虬龙来,渴饮金渊水”。北宋书法家薛绍彭《云顶山诗》“山压众峰首,寺占紫云顶”。南宋进士吕陶尤善诗文,官至太原府判官,曾作怀安军监税官,流传下7首云顶山诗歌,其中1首对云顶 山美景描摹得淋漓尽致:“地峻山形壮,周遭尽胜游。抱岩如拱手,转岭似回头。老木凌空迥,浓云覆石幽。朝阳千里快,暮雨数峰愁。涧底猿随鹿,松颠鹤胜鸥。香花开静宇,烟火认他州。宝翰中朝锡,神灯半夜留。势容逋客恋,景许化工偷。雪色连年贮,岚光几院收。仙葩多踯躅,野果号猕猴。法印传无碍, 禅机问即酬。丛林分径路,莲社得朋俦。眼远层霄阔,心澄外物浮。登临豁尘抱,今古信悠悠。”

金堂云顶山一角(图片来自搜狐网)

金堂有八景,其中三景都与云顶山有关。

“金船檥峡”,云顶山脚下沱江里有大石若船,檥泊峡岸。传说李八百的女弟子得道后,驾着仙槎来到这高山峡口之处,翩然腾空仙去,飘入云顶山上隐隐的白云之中,仙槎便化着这巨石。西汉扬雄的《蜀记》就有记载:金泉县“古有金船沉江之东岸锐底,民于水中往往见之。”

“圣灯朝佛”,与云顶山隔江相距40余里,有圣灯山。春夏时,夕阳初坠,烟雾迷蒙,远远有灯现。或 一二点,或分为数十点。聚散随风,明灭无定。常见自北而南,辉辉岩岫间,至云顶山佛寺而止。次日, 老僧常于殿中拾之,却是一碧色树叶。

“云顶晴岚”,是金堂蔚为壮观的一道美景。龙泉山脉从金堂北面逶迤而来,行至沱江两岸,突然奇峰耸起,层峦叠嶂。山巅列石数重,悬崖似壁,状如城垣。山上林木蓊郁,风光秀丽。大小云顶古柏千余亩,枝繁叶茂,苍劲挺拔。银杏、桫椤、红豆木、楠木、金锋等珍稀古树间杂其间。长年烟霭迷蒙,抓一把风也能捏出水滴。云雾起伏涌动,林中珍珠撒落,泉水叮咚;殿宇缥缈,山峰隐现。缓行山间,仿佛走进蓬莱胜景,翩然若仙。跳出山外,远处仰望,“奇峰插汉,霞卷云飞,岚翠欲滴”。尤其夏日,骤雨初歇,红日斜照,初见如丝如缕,袅袅娜娜,轻缠树丫;继而聚丝成团,娉娉婷婷,蒙络树冠,接着越聚越多,连接成一抹绕在山腰。云上受了日照, 泛着红光,寺庙的飞檐从密林挑出,琉璃在阳光下闪着金光。云间耕夫樵牧若隐若现,似佛如仙。随着阳光的烤灼,云雾愈来愈浓,人隐退了,树隐退了,庙隐退了,整座山都隐退到云雾背后,如仙去一般,倏忽幻变,更让人坚信刚才看见的就是仙境。

云顶山因风景秀丽,被收入《全国名胜词 典》,称云顶风光为“清幽奇丽,闻名蜀中。” 1985年,四川省人民政府批准云顶山为省级风景名胜区。

宗教云顶

云顶山亦是一座宗教名山,道教佛教先后争雄,佛教文化最为鼎盛。《舆地纪胜》记载:“在唐为寺,宣和为观,靖康复旧。”《四川省志·宗教志》记载云顶山慈云寺“全省重点佛教名寺”,列第9位。

云顶慈云寺一隅(图片来自网络)

据清代《慈云寺高僧列传碑》所载,汉桓帝间,有游方梵僧名安世高法师入山结庵,传播佛法。安世高,安息国(是伊朗高原的古代国家)太子,聪慧异常,学问很高,通晓64种音梵文字,精通禅学,教人修学安般守意。在中国弘法20多年,翻译的经典达41卷之多。慈云寺是云顶山寺庙主寺,安世高为兴寺的开山始祖,距今已有1800余年历史。历史上多位皇帝敕封过云顶山上的高僧、寺庙、胜迹。

章武中蜀汉昭烈帝刘备赐额名“ 天宫 寺”。魏文帝曹丕赐“清修寺”。南朝齐高帝敕封神僧邵硕所坐的寺前大石(五牙石)为“卧佛石”。唐高祖武德初,因五牙石有二牙生肌复合,帝谓之奇瑞,敕封“佛转石合”。武德中,僧慧宽重振天宫寺,唐太宗赐慧宽为“天宫律师”,赐额“古天宫寺”。唐玄宗幸蜀,于成都武担山望石城山紫气盘结,遂改山名为 “云顶山”,赐主持释代驾俗姓“李”,钦赐寺名为“慈云”。北宋真宗大中祥符年间,敕封德敷禅师为“祥符国师”,赐寺名“祥符禅院”。元世祖忽必烈诏佛、道二家对论,云顶山元一禅师义理坚卓,机辩警敏。元世祖大悦,赐元一禅师“ 护国讲主”,赐寺名“ 护国朝天寺”。明洪武中以三学、云顶赐蜀献王朱椿为藩庄,赐名“金雁庄”。改寺名“慈云禅院”,后为“天宫禅寺”。

金堂云顶慈云寺(图片来源:金堂县人民政府网)

《舆地纪胜》记载慈云寺繁盛景象“盛时 至千僧,为屋二千楹”,雄轩壮丽,甲于川西。到清光绪年间先后建成九重十三殿。其建筑以木石结构为主,庄严雄伟不亚于新都宝光禅院。几经兴废,现修复后的慈云寺有八堂九殿四园、三楼、三坊、二记、一亭、一阁、一塔 的规模,建筑面积为10300 平方米,超过原寺的总面积。有圆通殿、罗汉堂、地藏殿、药师殿、大三门、说法堂、天王殿、大山门、藏经楼、弥勒殿、伽蓝殿、玉佛楼、天宫殿、祖师殿、念佛堂、普同塔、静照禅师塔、文殊阁。重塑主要佛像600尊,另塑有罗汉堂的千手观音和541尊体态各异、形神毕肖的罗汉。

《成都市志·宗教志》载,慈云寺“规模宏伟,可称川西第一大寺。 寺中四大天王和五百罗汉泥塑,造型生动逼真,堪称我国古代民间艺术杰作,有‘ 雄轩壮丽,甲于川西’的美誉。 ”

军事云顶

云顶山地处成都平原东缘龙泉山脉中段,地势险峻。《宋朝事实》载“遂州取金水县路至西川五百里,其金水县又是简州大路最居津要。”“金水县路通彻东西两川。”以此地为军事要地。《舆地广记》载“晋朱龄石于东山置金渊戍”即此。《文献通考》载“宋乾德五年以金水置怀安军。”军与州郡同级,但以军事为主,相当于现在的军管区要塞。三国时诸葛亮、东晋朱龄石都在此屯过兵;隋文帝的游军、后蜀孟知祥的龙虎卫军、宋代的怀安军、元代的隆兴西京军等都曾驻扎此地;张献忠、吴三桂等也曾驻兵云顶山。

云顶石城步游道雪景

最能体现其军事地位的是它在宋蒙战 争中发挥的作用。云顶抗蒙石城建于宋淳祐三年(1243),由四川安抚制置使余玠为抵抗蒙古军队南下而修筑,是宋朝抗蒙山城防御体系中最重要的8座山城之一,与运山、大获、得汉、白帝、钓鱼、青居、苦竹合称“蜀中八柱”。蒙军谓之曰“不战而自守也”。并先后移潼川府、成都府、利州、汉州与怀安军冶所于该城。

当时云顶石城驻屯七八千人马,兵力在四川四大戎司中最为雄厚。自建成起15年间,云顶石城与四川三十几座山城互为犄角声援,经历多次战斗。淳祐十二年 (1252),蒙军汪德臣等部进军嘉定(今乐山),余玠利用嘉定附近山城组织抵抗,击退蒙军,汪部退经云顶山,驻山守军乘夜斫 营,成功保卫山城。宋宝祐二年(1254)蒙军南北夹击四川,帖哥火鲁赤部从利州沿嘉陵江进攻阆州(今阆中),宋制置使蒲择之派张祥迎敌,并令云顶姚世安部出兵牵制,蒙军虽南北会师,却未能攻破各处山城,最后各自退兵。宝祐六年(1258)二月, 纽嶙率部进围云顶城。驻山宋军拼死抵抗,云顶城孤立无援,且城中食尽,致使坚守15年之久的山城失陷。由于失去“八柱”之中最强大的一柱,川西诸州相继失陷,成都府也不得不从云顶城迁到嘉定宋蒙战争后,四川山城多数被拆毁,然而云顶山城却因“成都路军州民户不奉国法,议以兵戎其地。发新附军五百人,蒙古兵一百人镇戍怀安金堂”被保留下来,成为川西独一无二的宋蒙战争遗址。

云顶山俯瞰(吴顺益 摄,刁觉民 供图)

云顶山石城东西宽2公里,南北长 2.1公里,周长约7.2公里,总面积约1.5平方公里;筑有内外城墙,还在缓坡地带及城门附近筑有一些“一字墙”。山城共有8座城门,从外廓按顺时针方向依次是:外廓门、小东门、南城门、长宁门、端午门、后宰门、北城门、翁城门。山城绝大部分是因山为势,利用天然峭壁作城垣,城门皆筑于悬崖陡坎之处。城墙上除了城堞,还设有炮台,现小东门、长宁门附近分别有圆形和方形炮台遗址。

云顶山石城至今依旧巍然耸踞,条 石扣榫的城墙仍稳如磐石。山城的五条“一字墙”依然可辨,北城二门、长宁门雄姿不减,后宰门、端午门依稀可寻, 尤可庆幸的是筑城题记竟能完整保留至今。

金堂县人民政府于1986年修复南城门、小东门以及两门之间的城墙。1991年云顶山抗蒙石城经四川省人民政府批准为省级文物保护单位。

艺术云顶

云顶山的美名胜景,以及宗教的鼎盛、军事的频仍,促进了多门艺术的繁荣。

首先是佛教的鼎盛,催生了与此相关的佛画艺术。自齐梁起,陆续走出7名有影响的画家,他们的身影散见于《益州名画录》等诸多古文献中。

梁朝张僧繇自幼在云顶山学画,其家在云顶山的清修寺旁。寺旁有一泉池,张僧繇常于池中洗笔、洗砚。明代状元杨升庵在他的《蜀志补罅》里记述:“莹碧池,在石城山清修寺旁。梁张僧繇故居也。僧繇每画,涤砚于池。至今池水犹黑,挹之则清。”1958年前,池旁犹立有刻着“洗墨池”3字的大石碑。在云顶山学成之后,张僧繇流寓吴地,因画技精湛,得到梁武帝重用,历任直秘阁知画事、右将军、吴兴太守等职。成语“画龙点睛”的故事即出自于他的传说。张僧繇长于写真,并擅画佛像、龙、鹰,多作卷轴画和壁画。他与顾恺之、陆探微、吴道子合称“画家四祖”。

五代张玄,金堂石城山人。《益州名 画录》载:擅画罗汉,世称“张罗汉”。其时,名声大噪,江淮一带的收藏家专门派人到蜀中来收购他的画卷。大圣慈寺灌顶院罗汉一堂有他画的十八罗汉图。宋朝时,成都知府李之纯著《大圣慈寺画记》,专门记载了这十八罗汉图。其画流传很广,700多年后,苏东坡贬官海南,竟意外得到张玄的《十八罗汉图》,他欣喜若狂,兴奋地写下《十八大阿罗汉颂》, 深深感叹张玄的画居然能传播到这样“荒陋不类人世”的蛮荒之地,并称见得此画是“久逃空谷如见师友”一般,马上“设灯涂香果”敬奉。由此可见张玄之画倍受推崇。

张玄后裔张景思,世代相传善画罗 汉,得张氏罗汉画真传。《益州名画录》称其属于能格中品。成都圣寿寺北廊曾留有他的《降魔变相》壁画一堵。张玄外戚杨元真攻画罗汉,尤擅长给佛像穿金。成都圣兴寺、大慈寺、天长观、龙兴观、龙虎宫等许多寺观的塑像、花鸟都由他上彩。其技艺之高,同辈人中无人能比。他还在天王寺留下一堵壁画,画的是五台山文殊菩萨变相,影响极其久远。张玄的玄孙僧敏行,出家成都大慈寺,善雕塑。宋元丰四年(1081),他在大慈寺大悲阁里用檀香木雕塑了一尊千手观音。苏东坡拜谒后,写下《成都大悲阁记》,盛赞其技艺,说“菩萨像,庄严妙丽,具慈愍性。手臂错出,开合捧执,指弹摩拊,千态具备。手各有目,无妄举者”。另有释道宏、张光赞,均见诸文献。

文学方面,留下不少名家诗文。初 唐著名诗人宋之问有《送杨六望赴金水》,北宋丞相张商英、王钦若均有诗《云顶山》,北宋状元冯时行有《留题云顶山》,南宋状元蒲国宝有《金堂南山泉铭》,南宋著名诗人陆游有《自小云顶上云顶寺》,近现代教育家、书法家于右任有《游金堂云顶山遇雨》。北宋文学家、书法家黄庭坚有文《金堂县庆善院大悲阁记》,当代著名诗人流沙河有文《云顶山题记》。另外,文人墨客达官显贵题咏颇多,不再一一介绍。

书法方面,最为珍贵的是北宋著名 书法家彭绍祖撰书的《云顶山诗卷》,凡34句,170言。纸本 26.1×303.5cm,现珍藏于台北故宫博物院。清末四川提督、书法家马维骐书写的摩崖石刻“云顶山”、匾额“千秋凛然”现存云顶山。于右任、张大千皆留墨宝于云顶山。

巍巍云顶山,“天形露空阔,物态蓄深静。群峰峙其旁,俨若挈裘领。”“殿阁耸盛观,松桧富清景。萧然古佛界,邈矣真仙境。”称之“蜀中名胜”,当之无愧矣!

(原载《巴蜀史志》2019年第3期,总第223期)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:孙成君

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册