【方志江苏】最近网络上刮起“熊猫旋风”!《大熊猫图志》告诉你大熊猫的前世今生

最近一段时间,大熊猫的新闻引起人们关注:旅美大熊猫丫丫连续多天成为热搜;男子翻护栏近距离逗大熊猫;3月21日晚,成都大熊猫繁育研究基地官方微信发布消息,披露大熊猫“宝新”初步诊断因急性重症胰腺炎于2023年3月14日不幸离世。

“如何保护大熊猫”成为网友热议的话题,毕竟大熊猫在我们国家是名副其实的国宝。那么,大熊猫在古代也是国宝吗?它们曾经在历史上发生过什么故事?

大熊猫已在地球上生存了至少800万年,被誉为“活化石”。千百万年对于古老的地球,不过转瞬即逝,对物种而言,却意味着严峻考验。气候变化,成千上万的物种灭绝,大熊猫却活了下来。如果我们要用一个词来描述大熊猫的进化历程,没有什么比“奇迹”这个词更准确了。

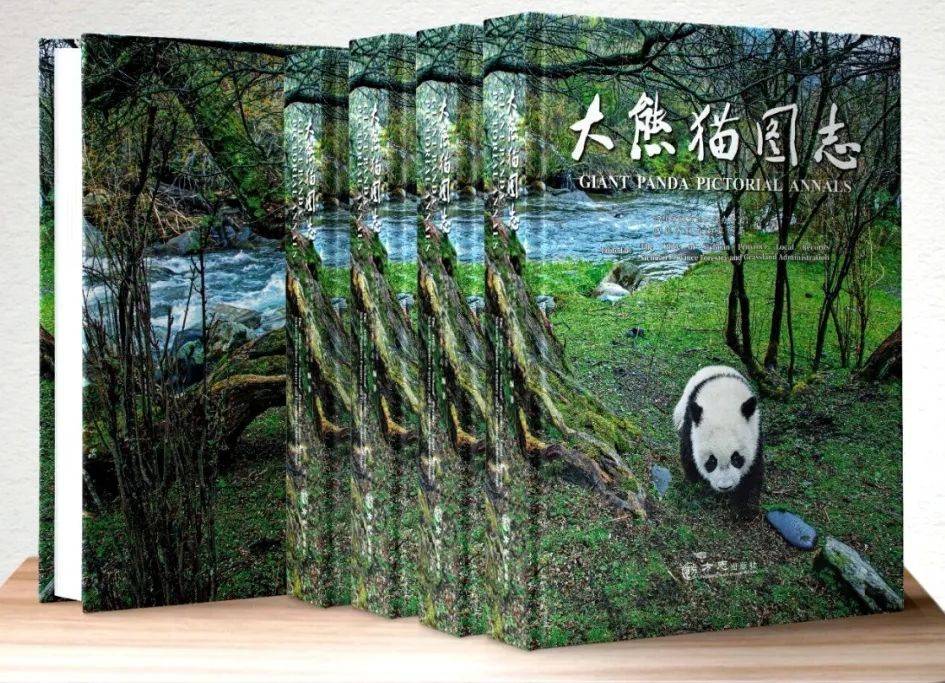

四川省地方志办公室编纂的《大熊猫图志》

起 源

追溯大熊猫的起源,我们必须把时间向前推移约2600万年。一个古食肉动物的祖先类群,分化成早期的似熊类和古浣熊类。在距今900万~800万年时,似熊类动物分化出始熊猫,而始熊猫(Ailurarctos)的主支则演化为大熊猫类。其中一种在距今250万年时出现,被称为小种大熊猫(Ailuropoda microta),并逐渐由食肉类动物演化为以竹子为主食的动物。

始熊猫复原图

到了距今70万~10万年前,气候出现多次冷暖交替,巴氏大熊猫(Ailuropoda melanoleuca baconi)逐渐繁衍兴盛。从已发现的大熊猫类化石来看,80%以上都属于巴氏大熊猫。这种大熊猫亚种的体型大约比小种大熊猫大一倍,是由部分小种大熊猫在新的条件下逐渐进化而成。

小种大熊猫

当历史走到距今约1万年时,大熊猫个体已经演化得比巴氏大熊猫亚种小约1/9一1/8,其体型大小己与现生大熊猫相似,因此有学者把近万年以来的大熊猫视为现生种(Ailuropoda melanoleuca),也就是我们现在见到的大熊猫。

约800万年的漫长进化历史,让大熊猫成为动物界极为罕见的“活化石”。它不仅为我们带来了无数未解之谜,而且使我们窥见百万年前的地球一貌。

更新世小种大熊猫物种群

古 名

中国人对熊猫的认识由来已久,早在文字产生初期就记载了熊猫的各种称谓。《尚书》称其如虎如貔如熊如羆,《尔雅》称貘似熊,《诗经》称貔,《后汉书》和《山海经》称貊,《峨眉山志》称貔貅等等。

《尚书》《尔雅》 等古籍都对大熊猫进行了记述

1956年7月6日,鲁迅的胞弟周建人首次提出大熊猫古名的研究考据。他在《人民日报》和中国作家协会选编的《散文小品选》上刊发了一篇散文,名为《关于大熊猫》。文章从到北京西郊动物园观看大熊猫展出,引申出大熊猫的古名,其意在向读者讲述和普及生物学知识。文章写道:“古时候所谓“貔貅”,大概便是指这种动物。”1980年后,大熊猫的古名出现了更多的提法和考证。除“貔貅”“貘”“驺虞”外,还有“貊”“白罴”“貘白豹”等多种说法。

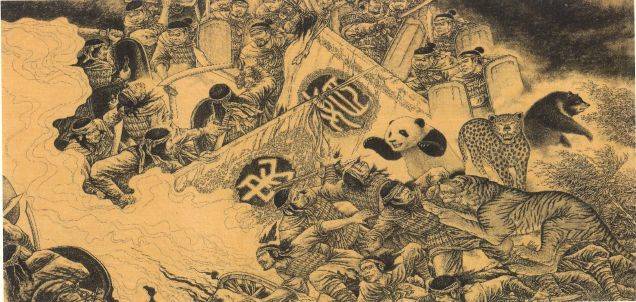

《史记·五帝本纪》有黄帝驯养虎、豹、熊和貔貅助战的记载

相 遇

尽管有关大熊猫的古名依然有争议,但是历史上中华民族与大熊猫的接触却一直存在。比如在汉文帝的母亲薄太后的陵墓陪葬坑里就发现了大熊猫的骨骸。

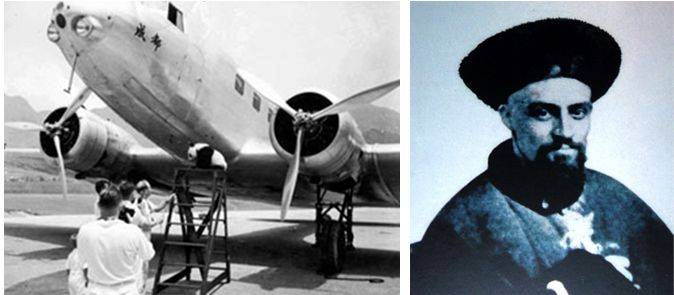

阿尔芒·戴维

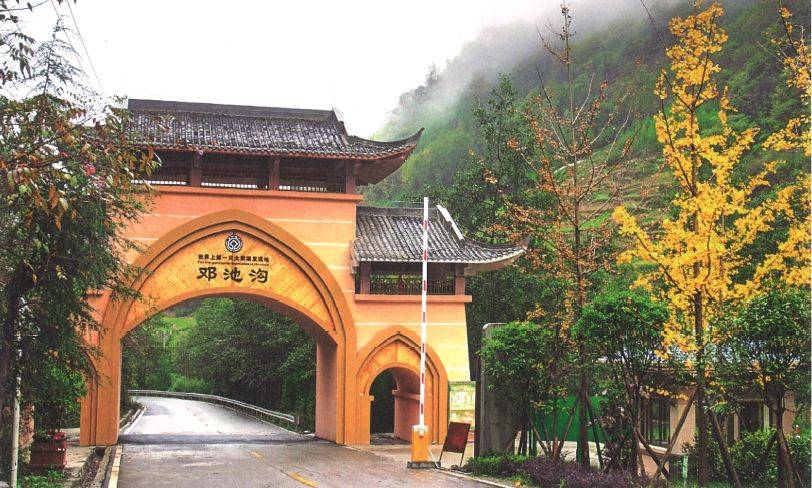

大熊猫走入世界视野,则是在清同治八年(1869年)。清同治八年(1869年)2月28日,法国博物学家阿尔芒·戴维神父到四川省穆坪(今宝兴县)邓池沟天主教堂,在当地采集各种动植物标本。3月11日,一位李姓猎户邀请戴维到家中做客。戴维看到墙上有一张黑白毛皮。对动植物极有研究的戴维发现在自己的记忆中从未见过这种动物,包括他读过的任何一本动物学专著中,都没有关于这种动物的记载。于是戴维请当地猎户为他捕捉这种动物。

四川省雅安市宝兴县邓池沟

戴维在他日记中写道:“我终于看到了一张久闻的黑白熊皮,而且它相当巨大。它真是个奇妙的生物。当猎人告诉我,我不久之后也能拥有它时,我简直喜出望外。他们说明天就要进山去打猎,这将会是一件全新而有趣的科学发现。”3月23日,猎人们为戴维找来1只大熊猫幼患,但不幸死亡,戴维虽感痛惜,但仍然仔细观察,认为这是“熊类中的一个新种”。4月1日,1只成年活体大熊猫被猎人们捕到。戴维见到大熊猫,如获至宝。

《戴维日记》

在充分观察之后,戴维将大熊猫的皮毛和骨骼分别进行整理,对骨骼作了编号记录,装箱运回法国。和大熊猫标本一起被运回去的还有戴维写的论文,他希望巴黎自然历史博物馆主任米勒·爱德华收到标本后,邀请相关方面专家进行深入研讨,然后公布对这种物种的描述。

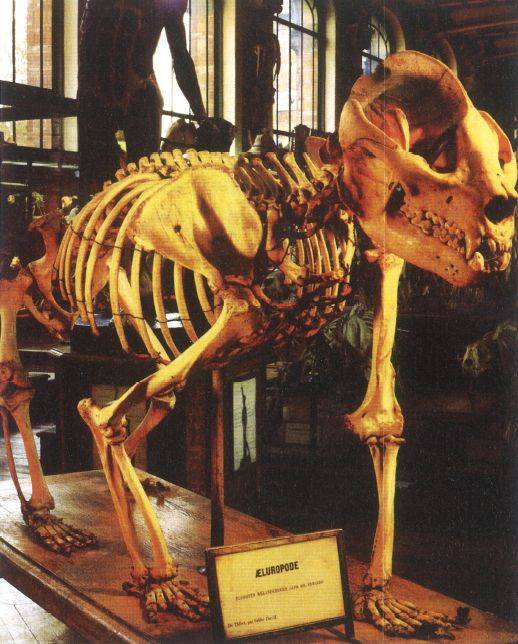

藏于巴黎自然历史博物馆的大熊猫标本

爱德华收到戴维的文章和标本后,在1869年出版的《巴黎自然历史博物馆之新档案》第5卷第13页上发表了戴维对大熊猫的描述,并将标本重新整理后向公众展示。这吸引了众多参观者,也轰动了欧洲生物学界。戴维因此成了第一个向世界介绍中国大熊猫的外国人,他所发现和描述的“黑白熊”,成为记载和定名大熊猫这一新物种的模式标本。

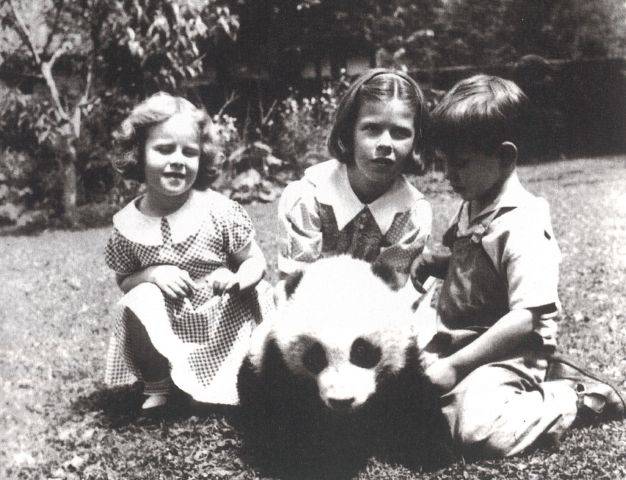

1938年,大熊猫“潘多拉”在华西协合大学内与孩子们嬉戏。

身 份

清同治九年(1870年),爱德华将大熊猫与中国西藏的其他动物进行对比分析,认为应该将大熊猫新立一属Ailuropoda (熊猫属)。因为大熊猫这一物种既不是熊,也不是猫,而是与中国西藏发现的小熊猫相似的另一种较大的“猫熊”,将其置于Ursus (熊属)之下不合适。但是鉴于“Ailuropoda”一词己经被使用过,爱德华又于1872年将该属改为“Ailuropus”,即与小熊猫相似的“黑白熊”。

米勒 · 爱德华鉴定文件中的大熊猫,是有史以来的第一张大熊猫画

英国大英博物馆主任兰克斯特研究了保存于该馆的两具大熊猫标本(皮和骨骼),并于1901年发表论文,认为大熊猫接近于浣熊,尤其是与小熊猫更为接近,应该称为“硕大的熊猫”(Giant Panda)。后来,分类学家们仔细研究了大熊猫的学名,他们仍然采用爱德华最先定的名字,即Ailuropoda melanoleuca,翻译成为“猫熊”(Cat bear)或“大猫熊”。

保存在大英博物馆的大熊猫骨架模式标本

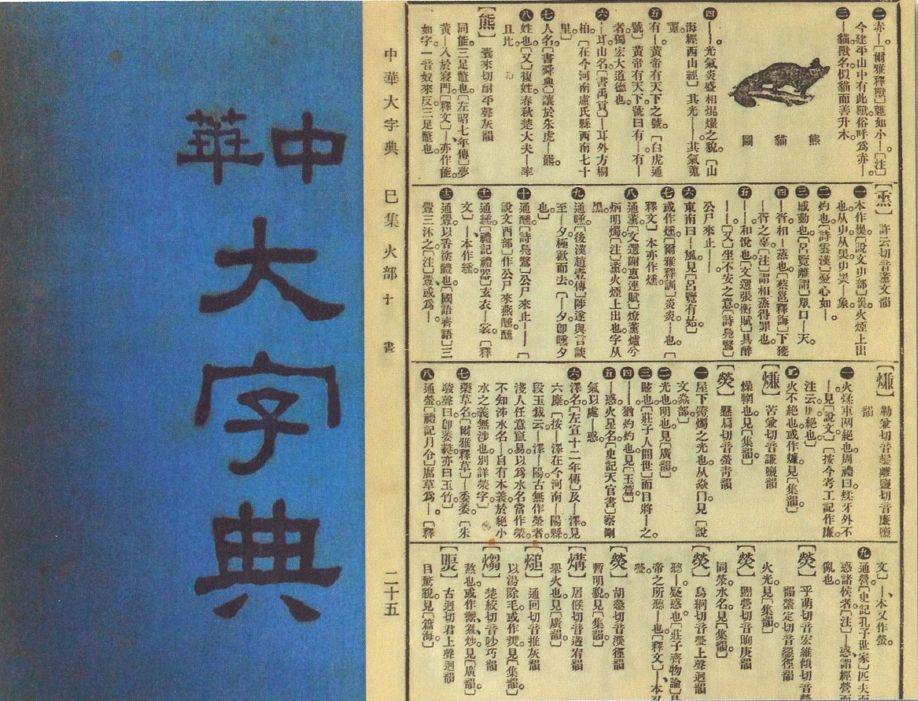

中文“熊猫”名称的由来,有着不同说法。比较流行的说法是:民国28年(1939)8月11日,中国第一次在重庆北碚平民公园(今北碚公园)展出饲养的大熊猫。当时展出的标牌上分别用中、英文字书写“猫熊”的学名与中文名——上排从左至右用英文横写猫熊学名,下排为了和英语的书写方式保持一致,亦从左至右用中文写上“猫熊”两字。由于当时中文的读写习惯是从右至左,因此观众都将“猫熊”读成了“熊猫”。当然,也有专家认为,上述说法是1950年后的讹传,当时展出的称呼是“白熊”。并且在民国28年(1939年)之前,己经有部分文献和书籍开始使用“熊猫”这一词汇。

1935年出版的《中华大字典》对熊猫的描述

据第四次全国大熊猫野外种群调查结果,野生大熊猫仅有1864只,其中80%以上分布于四川境内。栖息地横跨川、陕、甘3省的49个县,栖息地面积258万公顷。截止2014年,全国已建立大熊猫自然保护区67个,比三调时增加27个。但仍有46.2%的栖息地、33.2%的种群仍然在自然保护区体系外,大熊猫保护任重而道远。

熊孩子,我看你怎么逃!

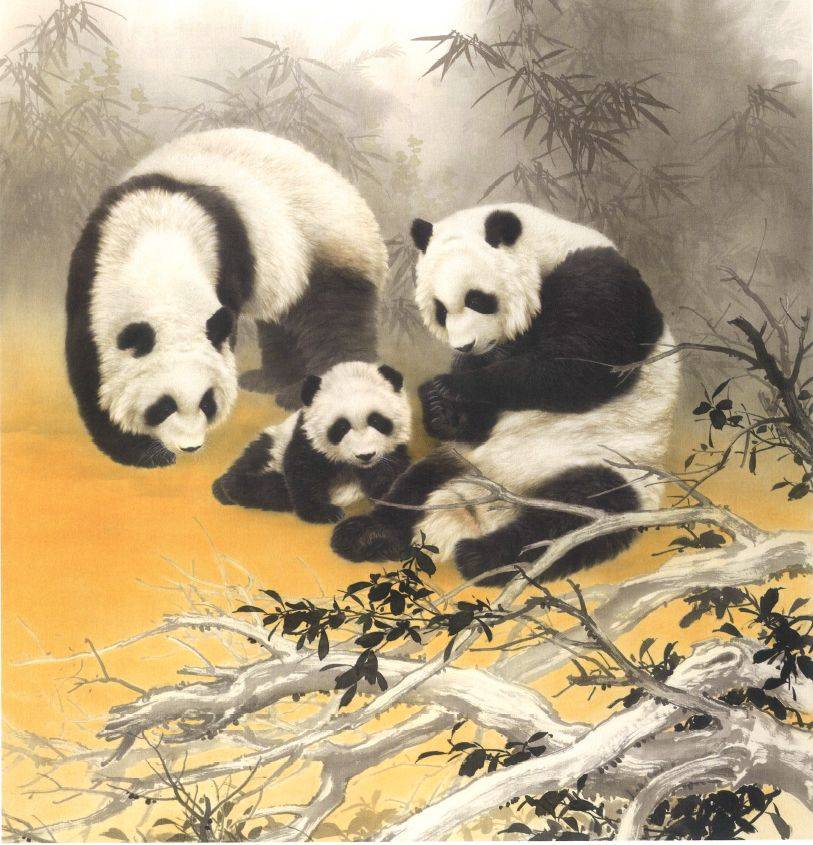

绢本《暖秋》 王申勇作品

资料来源:《大熊猫图志》、成都大熊猫繁育研究基地官网。

来源:方志江苏

用户登录

还没有账号?

立即注册