【乡村振兴】激活文化力量 铸魂乡村振兴——读《罗江乡村记忆》‖黎二愣

激活文化力量 铸魂乡村振兴

——读《罗江乡村记忆》

黎二愣

《罗江乡村记忆》,最近由中国文联出版社出版。该书以罗江县(今德阳市罗江区)域为视觉中心,对蜀道文化、三国文化、诗文文化进行系统考察、论证,丰富、扩展、完善了巴蜀民俗学、历史学、经济学、地缘学、人文学诸领域内涵。其散文式线性与辐散结构相交织,诗意语态与纪实描写相结合,使该书真实可信而不失鲜明情感,激荡着对乡村、乡情、乡思、乡念的情愫,又体现了对乡村道德伦理、自然生态和结构治理的社会责任的思索。无疑,这是激活文化力量、铸魂乡村振兴的典型著作。

这是当地需要出版的一本书

《罗江乡村记忆》7章34节,共22万字。该书以罗江历史为横切面,以万安镇白马关、李调元故里、略坪镇、鄢家镇、新盛镇、金山镇为视点,单线、复线叙述,循环、婉转于历史与现实的交错间,全面、立体、多元地呈现罗江县的前世今生。作者非虚构文学的书写,对罗江的蜀道、三国、江水、诗书、浅丘、民俗等文化客体极尽描摹。同时,以时代的眼光,站在乡村振兴战略的高度,沉入罗江山岭、村社角落,发掘出罗江历代官员和乡贤们,以乡村文化建设作为兴旺、繁荣乡村的重要传承,一张蓝图绘到底,一代一代接着干的精神力量,为基层执政者提供了可借鉴的范本。

罗江县的“耕读传家”文化,延续数百年,是中国乡村文化的一座丰碑,是中国农耕文明的活化石。罗江奉献出这本书,是怀乡思远的情感倾诉,也是为助推乡村振兴贡献的历史智慧和财富。文本呈现的历史价值,为时代提供了以乡村文化振兴乡村的经验,也激励着人们对乡村振兴的热情与信心。

乡村文化是中华文明的底色,也是乡村的灵魂,蕴含着乡村社会的行为规范与价值体系。随着现代化进程的推进,传统乡村文化面临着诸多挑战,原有的良俗逐渐被消解,乡村精神内核已有被“空心化”的现象。当前,为乡土文化塑魂,留住乡村的共同记忆,是文化赋能乡村振兴的基础性工作。

文化赋能,首要是激活乡村文化力量,唤醒乡村文化资源,以丰富人们精神生活、涵养良好乡风、增强乡村吸附力,为乡村高质量发展注入活力与动能。书中,罗江县“文化立县”、鄢家镇“以诗歌立镇”的理念、罗江县近20年来每两年一届的“中国·罗江诗歌节”等,都体现了罗江人一直在固守自己的文化基因和禀赋,最终提炼出具有罗江特色辨识度的文化符号,打造乡村原味的文旅融合发展模式,以适应个性化文旅新消费的形势需要。

德阳市罗江区金山镇大井村,生态振兴呈现新画卷(图源:四川日报)

这是作者需要写的一本书

该书首席作者陈修元是诗人、作家,曾任三星堆博物馆副馆长。长期以来,他深入多个单位讲解、传播三星堆文明,并围绕古蜀文明写出大量诗歌,在中央电视台直播朗诵,出版多部有关三星堆的诗文集,铸就了孜孜不倦研究古蜀文明走向和当代价值的志向与决心。

他在书中完整、客观、真实描写了罗江在古蜀文明中的地理优势。白马关,是中原文化入蜀的最后一道关隘。作者通过对金牛古道、1937年修成的成汉公路、1956年修成的宝成铁路和2017年修成的西成高铁在罗江汇聚的考证和描述,发掘出罗江承载的历史记忆与情感,增强了古蜀文明的现代归属感和认同感,凝聚着乡村文化发展、延续的力量。这是作者写这本书的根本目的,也是陈修元对三星堆文明的另一种寻踪。如他在书中所说:“三星堆时期出土的青铜和丝绸与中原的交流,想来这蜀地北上的交通路线,应该有一条中原人和蜀人翻越秦岭的远古蜀道吧。”

他以罗江为立足点,重点关注通往关中的川陕路。他认为,蜀道是关中与四川盆地之间道路的总称。关中与四川盆地相隔着秦岭、汉中盆地、大巴山,将蜀道分为秦岭和巴山两段。穿越秦岭部分的,自西向东分别为陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道;穿越巴山部分的道路,自西向东分别是阴平道、金牛道、米仓道、洋巴道。它们的排列组合,构成了古代穿越川陕的主要通道。而这些通道要进入成都,都要汇聚到罗江的白马关。他还考证出,以鹿头山为分水岭,罗江是古代将巴蜀分为西川(沱江水系)、东川(涪江水系)的出发点,也是长江与黄河文明交流的重要通道。这些都足以说明,罗江是三星堆古蜀文明的主要传输纽带。

罗江县万安镇南塔村发掘的、距今2300年前开明王蜀时期的船棺墓葬群,证明这里是古蜀开明王所封护卫蜀都门户的孱侯王国城邑所在地。由此,万安周家坝与什邡城关、青白江大弯、蒲江盐井沟船棺墓葬群,并称为成都平原东、南、西、北周边四大船棺墓葬群。作者的这些考源,是三星堆古蜀文明后时代研究的补充和延伸,丰满、圆润了古蜀文明内涵。这些沉淀在时光和历史长河中的文化遗产,具有独自地域的文化底蕴和独特的地缘价值,是一个地域或独特民族智慧和创造力的结晶。它们通过光阴的沉淀和历史的洗礼,代代相传,具有永恒的精神价值,为当代社会特别是乡村文化建设提供了宝贵的素材资源和灵感源泉。由此,作者满怀深情地写道:“周家坝船棺墓葬群的发现,印证了周家坝古老的传说。可以预见,随着周家坝近50万平方米船棺墓葬群的全面发掘,必将进一步揭开开明蜀王所封的孱侯国之谜,续蚕丛、鱼凫、柏灌、杜宇之余辉。”

另一位参与《罗江乡村记忆》写作的王波,也是位诗人、作家。她自小成长、生活在乡村,对那里有割舍不了的感情和依恋,曾写出大量乡情、乡音、乡愁的诗文,被四川电视台誉为“乡村诗人”。由其书写罗江乡村,当然是驾轻就熟、得心应手。

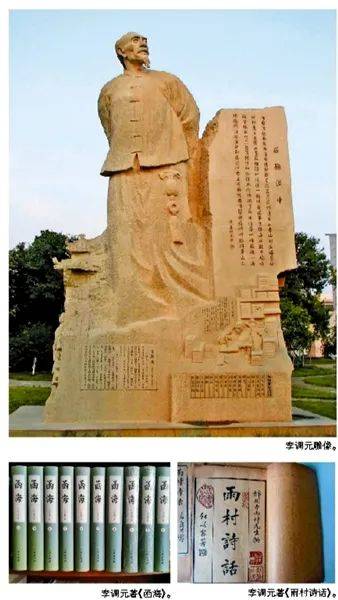

罗江,因清代李氏“一门四进士三翰林”、李调元的《函海》等130余种著作而成为书香之乡;因李化楠的《醒园录》是中国第一部川菜专著而成为川菜之乡;因李调元的《雨村曲话》《雨村戏话》戏曲论著和借鉴、改编中原各地戏曲唱腔、演技推动川剧形成、发展、繁荣而成为川剧之乡。值得称道的,1948年鄢家镇成立的中国第一个诗社“云峰诗社”,至今仍然存在,有会员100多人,年龄13岁至80多岁。他们的诗歌充满生活气息和积极向上的力量:“我们用稻麦抽穗的空闲,播种诗意;我们在冬天的被窝里,酝酿诗兴;我们在夏天的竹林里,培育灵感……”这种纯朴、真挚的感情表达,无疑与该书两位诗人作者产生了共鸣。

李调元故居——醒园(尹帮斌 摄,图源:成都日报)

这是读者需要阅读的一部书

《罗江乡村记忆》所写内容,是当前以乡村文化助力乡村振兴的一个范本。该书以罗江作为探寻古蜀文明的窗口,全面、立体、真实地延展了巴蜀文明的探视边界,重点突出了罗江乡村文化形态和历史渊源,锲而不舍地追踪罗江人唤醒乡村文化资源的全过程,给读者提供了物质与精神双重价值。

一是地方执政者需要阅读此书。历史上汉武盛世、开元盛世、仁宗盛世、康乾盛世,无不以乡村富庶为标志,其文化、教育普及明显,基层人民文化活跃度高。因此,用历史的眼光看待并利用好乡村文化与作用,是乡村振兴伟大征程中历史与现实的统一。

罗江经验告诉人们:充分发掘乡村传统文化能量,是乡村全面振兴的助推器,将成为各地乡村振兴的重要参考。鄢家镇重点打造“云峰诗社”,以诗歌立镇,积极引导农民诗人参与罗江的中国诗歌节。同时,组建镇级“嫂子歌舞团”,规范、管理好有几百年历史的“鄢家鸽子会”,利用每年十月鄢家柑、蜜柚成熟季节,举办“柚来,鄢家嗨”活动。届时,嫂子艺术团、农民模特队、农民诗社、快板队、罗江区火凤凰艺术团表演以蜜柚文化为主题的文艺节目,还有农民诗社的《云峰诗草》诗集赠送,再配置柚王评选颁奖、柚子王集中拍卖等活动,必将使罗江成为新农村文化与产业融合的一道亮丽风景。

略坪镇2008年建成的中国首家现代诗歌博物馆充满现代气息,成为全国各地诗人及游客到罗江游览的网红打卡点。罗江诗歌博物馆占地10000平方米,主体建筑面积1300平方米,收藏了现当代著名诗人的作品600余件、手稿29件,是中国当代诗歌研究绕不过去的地方。与之配套的诗歌广场,成为诗歌文化的辐射带。新盛镇巧借艾家坝端午节家家挂的艾叶与张献忠“刀下留仁”的故事,演绎、升华民间故事中积极向上的道德力量,成为新的民俗学研究对象。

罗江县立足乡村本土文化资源,激活传统文化力量,赋予其新的内涵,赋能于乡村的精神生活和经济价值,体现了当地党委、政府对乡村工作创新性、前瞻性与融合性的智慧,对当前文化赋魂乡村振兴具有一定的参考作用。

二是家风建设需要阅读此书。罗江县高度重视优秀传统人物的精神价值,深度挖掘李调元故居、醒园等人文资源。以“一门四进士三翰林”的传统经典,塑造“耕读传家”的乡村灵魂;以新盛镇土城萧何后人所立的千古家训,以周敦颐后人在当地宣扬的“濂溪家风”为蓝本,倡导、引领、弘扬社会正气,培育良好家风、淳朴民风,改善农村的精神风貌。罗江县农民出身的周贵绵,热衷于读书、买书、藏书,60多年来,家庭藏书4000多册,他还向社会捐赠书刊2000多册,2018年获选第三届全国“书香之家”。他的两个女儿也酷爱读书、热衷写作,两个家庭分别藏书2000册以上。同时,两个女儿也学有所成,正致力于家风家教社会教育传播工作。

获四川首届十佳“天府好家规”的罗江人范荣明,是范仲淹第二十九代孙。范仲淹治家甚严,家规制订成体系。近300年来,罗江范氏家族成员谨遵祖训,将范仲淹“先忧后乐”的家国情怀和“谦恭自律”的仁人志士节操融入日常规范中,并不断完善,制定了《范氏家规》十三条、《新定族规》十条和《范氏传统家风》八条,成为巴蜀新时代的精神风向标。2018年底,当地依托范家大院打造的范家大院家风园建成开园,迄今已有17万余人入院参观学习。

德阳市罗江区范家大院(图源:德阳市罗江区人民政府网)

三是追根溯源的巴蜀儿女需要阅读此书。《罗江乡村记忆》深度发掘出的文化资源,蕴含着巴蜀地域特色和地域精神,是巴、蜀族人同源、同根、同祖身份认同和文化多元性与同质性相统一的重要呈现。因此,每一类精神诉求的人,都能找到对应的价值。

罗江是川菜和川戏之祖所在地,通过阅读此书,我们可以找寻到川菜与川戏的文化源头。李调元是清代蜀中三才之一,由他可以寻踪到蜀中另一才子,清代性灵派诗人代表——遂宁张问陶,重新感受巴蜀诗歌文化的魅力;通过寻踪又一才子,眉山丹棱县彭端淑的为官为文为学之道,以增强巴蜀文化的自信和自豪。

李调元雕像及其所著《函海》《雨村诗话》(图源:四川政协报)

通过阅读书中罗江白马关、鹿头山、庞统祠、落凤坡、换马沟章节的描写,加深对庞统为救主子,与刘备换马,代替主子而死的了解。该书描述了巴蜀子民在秦统一六国、汉统一八方和抗战中罗江人所做的贡献,增强了读者对巴蜀子民忠勇精神的崇敬与景仰。

有人说,“一部罗江史,就是半部巴蜀史。”十几年前,笔者在罗江考察巴蜀民风俗时写了一章散文诗,现摘录如下:

岁月,在巴山与秦岭山脉不停地鞭打,鞭打出跋涉了两千年的古道。古道悠长而清晰,宽阔而朦胧,如甲骨文,是文字的雏形,也是成熟表达的开始……

然而,古蜀这样多条古道,唯有金牛古道,才是风铃归乡的路。唯有风铃在古道的行走,我们的旅程才充满幸福的泪花。而罗江,生长在风铃的渡口,听觉的路十分漫长,永远停不下脚步。

借此,祈愿中国划时代意义的乡村振兴,得力于罗江范式的加持,在未来的步伐中,每一步都回荡出金牛古道上悠扬行走的叮当声,让我们的旅程充满幸福的泪花。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:黎 勇〔笔名:黎二愣(黎冠辰),四川省作家协会会员。其散文诗集《巴蜀风散板》填补了巴蜀民风民俗诗歌题材的空白。其创作的部分文学和音乐作品,由央视、新华社等媒体推出〕

用户登录

还没有账号?

立即注册