王怀林 ‖ 《寻找康巴》第四章 香格里拉——有一个美丽的地方(七)多元共处 包容万千的人文风光

太阳和月亮,

是一个妈妈的女儿,

他们的妈妈,

叫光明。

啊,藏族和汉族,

是一个妈妈的女儿,

我们的妈妈,

叫中国。

——藏族歌曲《一个妈妈的女儿》

1906年9月,梁启超在其发表的《历史上中国民族之观察》中指出:“现今之中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成”。中华民族,是中国古今各民族的总称,是由众多民族在形成为统一国家的长期历史发展中逐渐形成的民族集合体。

梁启超(图片来自网络)

费孝通先生进而提出了中华民族多元一体格局的论点,其主要内容为:一是中华民族是包括中国境内56个民族的民族实体,在这个民族实体里所有归属的成分都已具有高一层次的的民族认同意识,即共休戚、共存亡、共荣辱、共命运的感情和道义,可引申为民族认同意识的多层次论,多元一体格局中,56个民族是基层,中华民族是高层;二是形成多元一体格局有一个从分散的多元结合成一体的过程,在这个过程中汉族是起凝聚作用的核心;三是高层次的认同并不一定取代或排斥低层次的认同,不同层次可以并行不悖,甚至在不同层次的认同基础上可以各自发展原有的特点,形成多语言、多文化的整体。所以高层次的民族可以说实质上是个既一体又多元的复合体,其间存在着相对立的内部矛盾,是差异的一致,通过消长变化以适应于多变不息的内外条件,而获得这共同体的生存和发展。

费孝通先生(图片来自网络)

有人由此将中国民族的实际状况概括为三点:一是民族构成上的多元一体格局;二是生活发展不平衡,呈现出多结构状态;三是多种生态环境和多元文化的交互作用。

北方民族不断给汉族输入新鲜血液,如蒙古、满族统治中原并被同化。同时,汉族也同样充实了其他民族。汉族被融合进其他民族主要有两种情况:一种是被迫的,有如被匈奴、西羌、突厥掳掠去的,又如被中原统治者派遣去边地屯垦的士兵、贫民或罪犯;另一种是由于天灾人祸自愿流亡去的。比如在公元399年在吐鲁番盆地及临近地区建立的高昌国原是一个以汉人为主体建立的国家,后融合于维吾尔族。又比如,战国时楚国的庄蹻曾率数千农民迁居云南滇池地区,自称滇王,其后各朝均曾派汉人迁入云南,后逐渐融合于当地少数民族,迁居于大理洱海地区的汉人成了白族的一个重要组成部分。回族则是以13世纪初叶开始东来的东亚细亚各族人以及波斯人、阿拉伯人为主,并吸收汉人、蒙古人、维吾尔人成分以及别的成分,以伊斯兰教为信仰,融合、发展而形成的民族。

汉、藏、回、满、瑶等民族都是多元一体的。“多元”是指这些民族的来源是多元的,各地区发展也不平衡,文化、习俗、语言、宗教等方面也呈现多元的特点;“一体”是不管来源如何,经济、文化、语言、宗教等方面有何差异,都认同为一个民族。比如藏族,其形成发展中有多种来源,现在分卫、藏、康、安多等几大区域,有农区、牧区的划分,改革前农奴制各有特点,宗教有藏传佛教的各教派,但不管各地有何差别,都认同为藏族。

我们过去对于历史上民族间相互渗透和融合研究得不够,特别是对汉人融入其他民族的事实注意不够,因而得出一种片面印象:似乎汉人较杂而其它民族较纯。其实所有的民族都是不断有人被其他民族所吸收,同时也不断吸收其他民族的人。早在春秋战国时期,作为汉族前身的华夏族,其势力已经东到海滨,南及长江中下游,西抵黄土高原。这个核心的扩展对周围的其他民族,即当时的所谓蛮夷戎狄采取两种策略:一是包进来“以夏变夷”,一是逐出去,赶到更远的地方。如北匈奴远走他国,南匈奴则被同化了。绝大多数不受融合的非汉民族只有走到汉族不愿去居住的地方——大多是不宜耕种的草原和山区。有些一直坚持到今天,在中华民族的一体中保留了他们的民族特点,形成了多元的格局。他们或在白龙江及岷江中上游从事农耕,或在甘青草原由原始农耕转向游牧,结果形成了夏、商、周及后世的氐羌民族。其中有些又从西北出发向西南发展,形成了藏缅语族属氐羌系的各民族。以泰山为中心的两大集团中,在泰山以东至海以南至淮的各部落,形成了夏、商、周时期的东夷各族。

这种“多元”为“一体”输送了新鲜血液,使之能不断更新,保持活力。如唐代之所以成为中华文化的一个高峰,其原因在于开放性和开拓性,而这又和民族成分的大混杂和大融合密切相关。唐朝宰相369人中,胡人出身的有36人,占十分之一。在唐至宋的500多年间,多民族不断进行交流和融合,其中鲜卑、氐、羯等民族被融合,连族名也消失了。世界四大文明古国或独立起源的文明,延续至今而文化传统从未被隔断的只有中华文明,其重要原因,就是数千年来它由众多民族组成,并不断进行着各民族之间多元的互动,期间虽有两度大分裂与南北朝对峙,最后却达到更高度的统一,并最终确立为巩固的统一的多民族国家。

几千年来在中国西部游牧走廊中发生的故事,恰好是以上民族理论的最好注脚。

这条由黄河上游的甘青地区——阿坝地区——凉山、甘孜、昌都地区——丽江、迪庆、林芝地区——云南怒江州直至缅甸、尼泊尔等南亚国家组成的游牧文化走廊中,一直发生着这样多元一体的交流故事:

一是沿横断山脉和六条大江的南北走向而形北连甘青、中通康区、南至滇西北的天然通道,此通道成了民族迁徙、流动的走廊,历史上进入这一走廊的民族,无论是羌、藏、汉和回族,都呈现出南北向迁徙、流动的趋势,形成了古西南丝绸之路或藏彝走廊,并在这一走廊中最终形成多民族共处的格局。横断山脉六条大江从北向南,奔流不息,沿途从东西两面涌来的千百条江河汇入江中,使它更加汹涌澎湃,一往无前,这恰像沿江历史民族发展演进和吸收多边文化、不断发展壮大自己的形象写照。

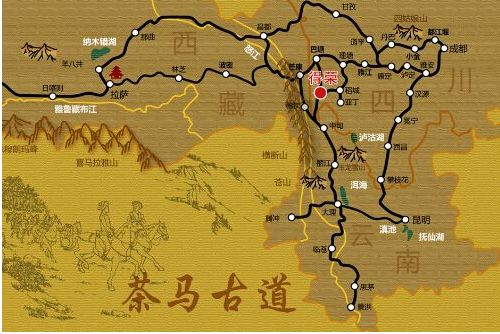

二是在东西方向上有青藏线、川藏线和滇藏线的茶马古道连接,由于处于民族地区和汉区的交接地带,因此汉文化和民族文化的冲突、抗衡乃至相互影响与融合始终是该地区的历史主流和基本特点,且总体而言,汉文化在这一地区的渗透和作用是呈现不断递增、不断强化趋势的。

在以上“井字型”的网状走廊中,由于在地理单元上的自成一体和相对封闭性,使得走廊中的各民族在分布及文化上的相互作用呈现以下突出特点:一是民族的传统分布具有地理上的垂直分布特点,以岷江流域为例,第一层次的北部高寒地区主要为藏族;第二层次是中间的丘陵山区,主要为羌族;第三是河谷宜农谷地,主要为汉族和回族。二是文化的复合特点显著。由于长期的民族融合,其间的各民族很少保持单一的文化特点,如今天生活在岷江上游的羌族在语言、服饰及生活方式上均可以看到明显的汉文化成分,也有不少藏文化特点,如一部分羌族也信仰藏传佛教,有的藏族则和羌族一样有着白石信仰习俗,汶川一带的藏族受汉族影响,也有关刀会和牛王会,并信奉灶神。三是积淀和保留了较多的原始文化。如羌族的原始宗教(图腾信仰、树林神信仰、白石神信仰及世代相传的种种古老习惯和传说)和藏族的苯教,这些文化可能蕴涵着远古时代黄河上游文明的许多古老谜底。四是目前该走廊中汉化已成为主流趋势,且速度明显加快。

直到今天,康区被称为茶马古道的沿线特别是滇藏线,依然是多民族、多宗教、多文化的共容局面,茶马古道,宛若一个天然的历史文化博物走廊,多姿多彩的人文胜景扑面而来,令人应接不暇。从西汉起,居住在迪庆及其附近地区的二十多个少数民族,随着相互间的经贸往来,文化的碰撞,汉文化、氐羌文化、百越文化、百濮文化相互融合,在此形成了有本土特点的藏文化、汉文化和纳西东巴文化,之后又逐渐融入了外来文化,如西亚文化、印度文化及东南亚文化。

一条古道便是历史的 时光隧道,它瑰丽而绚目,兼收而并蓄,这种民族宗教和习俗在这块土地上和平相处,形成了独特的人文景观。在这里,人们既能遇见强壮的康巴汉子,也能遇到智慧朴实的纳西人,既有喇嘛教徒,也有天主教和伊斯兰教徒,既居住着汉人的后裔,又居住着西方的探险家和传教士。如德钦(阿墩子)县属于藏族地区,但由于天主教的影响,至今仍有不少叫张保罗或王玛丽的;在德钦的马继华一家,父亲是伊斯兰教徒,母亲是天主教徒,儿子则是藏传佛教信徒。

横断山到藏东南和滇西北一带,由于水流湍急,山高谷深,往来不便,沿岸逐渐形成了藏族、钠西、傈僳、怒族等众多兄弟民族,民风民俗多姿多彩。澜沧江流域虽然也有纳西族,但风俗习惯和丽江的已有很大的差别,这里是藏族、傈僳族的结合部,民族之间的交融,产生着奇异的现象,其中多宗教的信仰在这里得到了体现:一个人死后,要请喇嘛念经,也要请纳西族的东巴跳神,有的村子里人死后居然会把死人存放在庙中数年,原因是卜卦的先生说要根据死者的生辰八字和卒时,等天上的星星和月亮到了合适的位置才能下葬。

由于其特殊的历史、地理、文化环境,进一步发展了世居其地的各民族,与其他地区的同一民族相比,从宗教信仰、民俗风情、文化素养到思想意识、思维方式等方面都有明显不同,具有更为丰富和进步开放的一面。如该地区受土著苯教文化、佛教文化和藏族传统文化互为影响、融为一体,其包容性更强。在西藏,受藏传佛教的影响深远,那种闭关性的自守和重宗教、重神灵,轻凡人;重来世、淡现实、重道德因果,轻权利和科学的弊端较为明显。但由于康区民族间交往频繁,文化互为影响,他们与历史上全民信教的地方相比,排外性小,开放性大,例如异族通婚、宗教僧团和教派之间冲突不大并多能和平共处、民俗风情的多样性、较早从事经商活动、经济发展也较快等。

从宗教上说,不同的信仰曾经使我们这个小小的星球饱经磨难,但也使世界文明史五彩缤纷。

盐井纳西民族乡的上下盐井两个村镇相隔不过五华里,但却有迥然不同的人文景观,下盐井是全西藏唯一的以纳西民族为主的民族村镇,信仰的是藏传佛教;而上盐井则是一个以藏族为主的村庄,其宗教信仰也十分独特,是现存全藏区唯一的天主教教区,这里有正规的教堂,甚至还有受过正规宗教训练的神甫和修女,上盐井现有天主教徒600余人,占全村人口的64%,这在以藏传佛教占绝对垄断地位的西藏是十分罕见的。上盐井的天主教堂始建于1864年,由法国外方传教会的传教士修建,直到1950年前,一直有外国传教士在这里传教布道。1982年,经政府批准,在来自维西的施光荣神甫(本地人而非外国人)的帮助下,上盐井恢复了它的宗教活动。现在的一位年轻神甫还是藏族。

盐井纳西民族乡(图片来自网络)

西部游牧走廊在漫长的时间里形成了各民族多元一体的多彩人文胜景,而作为康巴藏族同样也是多元一体的结晶。我们说,在吐蕃征服康区之前,这一地区以西北羌人为主体南迁,其到西昌和滇西北的一部分成为了彝族和西南各兄弟民族,其“牦牛种”的一部分,留下并散居于今康区各地,经过部落的征战和联盟,形成了唐以前的“西山八国”等众多部落和邦国。在吐蕃统治该地区的二百多年时间里,他们不仅接受了吐蕃文化,也吸收了来自卫藏地区诸部落的新鲜血液,特别是吐蕃的崩溃造成大量的守军不能返回,留在当地成为康巴人的一员(至今阿坝境内的“白马藏族”就自称是戍边的吐蕃军人的后裔)。在其后的数千年间,通过元军南下,部分蒙古人、西北的回族以及陕西汉人也迁入这一地区,在茶马古道的汉藏经济大流通中,康巴人和内地汉族又进行了长期的经济、文化乃至血缘的交流。他们共同形成了今天的康巴人。至今在康巴地区,我们仍然能够找到尚未完全藏化的族群——木雅人、嘉戎人和霍尔人,说明这一多元同种的过程尚在延续之中。

羌人无弋爰剑的子孙形成的众多部落中,有一以游牧为主的实力雄厚的居于“党”地的党项部落联盟,由若干小部落组成,号称“党项八部”,以性别为部,分居在三千里长的山谷地区,活动区域曾北到今青海南部的积石山一带,东到四川松潘,南至四川的西北和昌都的东北,西面达到新疆的东南。党项人崇尚武力,桀骜不驯,吐蕃东进时,他们一部分降唐,一部分为吐蕃征服,吐蕃将其改名为“弥药”(即木雅),一部分逃到甘肃、宁夏、陕北一带。

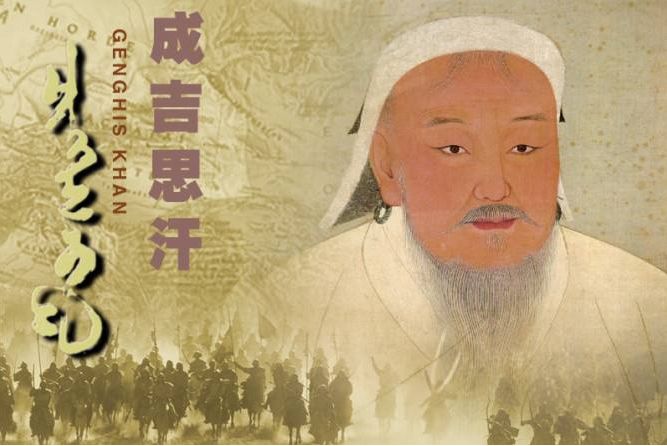

吐蕃灭亡后,党项中的拓拔部(羌族人与土谷浑人互相通婚遂出现“拓拔”之名)。于11世纪初建立了雄踞一方的西夏王朝,传近200年,与辽、宋、金王朝先后鼎足。他们创造了别具一格的灿烂文明,建立了宏伟的城市,发明了独立的文字:西夏国书,有着被称为“东方金字塔”的西夏王陵。由于西夏仍保留了党项人的好战天性,和新崛起的蒙古进行了多次战争,最后,西夏王朝及其文物典籍被一代天骄成吉思汗的铁骑,从1205—1227年的22年间6次征讨(蒙古人曾一次就杀戮西夏30万人),将西夏文明践踏殆尽。

西夏残部的一部分从松潘草原出阿细、班佑,沿金川河谷,经丹巴、乾宁进入今甘孜地区折多山以西,雅砻江以东,乾宁县以南,九龙县以北的石渠、德格、邓柯、白玉一带,其中有少部分人留在了沿途的金川、丹巴、道孚等地。西夏移民自称“木雅娃”,有着不同于藏语的语言和习俗(现在能讲木雅语的人已很少了),继承了先人擅长叠石建筑的手艺,他们既不用斧头,也不用锤钻,只凭一双手和一个筐,将大小方圆毫无定式的乱石,集中一处,随意砌叠,便可建成整齐美观、坚固耐用的宏伟建筑。今天康区的碉房建筑大都受此影响。

党项人不愧是一个多难而英雄的族群,他们的历史像犹太人一样充满了迁徙和苦难,但他们意志坚定,性格刚毅勇敢。今天分布在西藏南部西藏和尼泊尔境内的夏尔巴人就是从木雅远徙过去的。

“夏尔巴”的意思是东方人。据考证西夏移民进入康区后,形成了19个部落,到公元11—12世纪,他们遇到了比他们强大的岭·格萨尔王军队的侵袭,战败后他们开始迁徙和流浪。他们首先来到羌塘草原的定日、朗阔一带居住,后因生活习俗与当地土著不同发生冲突,又继续迁徙,翻过雪山到了尼泊尔东部一处无人居住的地方找到了他们的新的家园。今天,在尼泊尔境内的夏尔巴人有8万余人,在西藏境内有1000余人。他们保持了他们祖先党项、康巴人的英勇和剽悍,至今,他们是最擅长攀登珠穆朗玛峰的一族,而且生活习俗中的碉房建筑、火葬传统等,都可以看到羌人的血脉在他们身上源源流淌……

从元朝忽必烈经过康区远征云南起,就有大量的蒙古人进入该地区。过去的39族一带,今天西藏昌都的丁青县,那曲的巴青、索县、比如县,青海的玉树州等地,过去都是蒙古人移民驻牧之地,至今仍然保留许多蒙古人的特征和习俗。在甘孜州的甘孜、炉霍、道孚一带的人习惯上自称“霍尔巴”,其“霍尔”就是汉文“胡”的音译,“胡”是汉人过去对西北游牧民族的通称。

忽必烈(图片来自网络)

史载当时的萨迦法王八思巴曾多次经过康区,据说随同他到康区的蒙古大将在康区和一藏族姑娘相爱,生下六个儿子,其中的几个儿子分别成为以后的孔萨、章谷、朱倭、白利土司,由于这些土司来源于蒙古族人的血统,所以他们均冠以“霍尔”的称号,成为后世有名的“霍尔五大土司”。

在今天甘孜州丹巴县和阿坝州大小金川一带的藏族,人们习惯上称为嘉戎人。他们的语言与周围地区有较大差异,甚至根本不能沟通。“嘉戎”,藏语意为“靠近汉地的河谷农耕区”。这些土著部落在融入藏文化之前文化就较为发达,《后汉书》记载:“其王侯颇知文书,其法严重”,并和居于成都平原的汉族有许多交往。《后汉书》还讲到,由于冬天寒冷,嘉绒人多到蜀地帮工,夏天则返回家乡——这也许是中国劳务输出的最早记载了。

当吐蕃将军盘热征服该地区,并在今马尔康的松岗乡建立了大本营,嘉戎人在100多年的被统治期间逐渐被同化。时值吐蕃最早出家为僧的“七觉士”之一的毗卢遮那,因佛苯之争被藏王流放到此,于是又为这一地区带来了佛音和创制不久的藏族文字。后征服者——来自阿里三围的铁血武士们与当地的土著农人结合,成为了今天这一地区藏人——嘉绒藏族的共同祖先。

丹巴嘉绒藏族姑娘(图片来自网络)

但我们进一步往前追索可以看到,嘉戎人可能是较早进入游牧走廊的西北羌人,由于居于河谷,他们和羌人演变而来的氐人应有密切关系,氐人后多为汉族或后到的羌人同化,但其中深居河谷之内的则保存了自己的特点,唐时他们被称为“嘉良夷”,紧挨着附国、东女等国,在吐蕃东进时,他们由于已成为唐朝的羁縻州,隶属雅州都督府,地理上也是吐蕃的薄弱地带,因此未被藏族全部同化,保留了自己的一些独特语言和风俗习惯,如至今较为普遍的白石崇拜、碉房建筑等。

嘉戎人之声名远播还在清代。乾隆11年(1746年),当时的大金川土司萨罗奔夺小金川土司印并占据其地,清廷派云贵总督张广泗率兵进剿,被嘉戎人打败,迫使清廷派大学士傅桓代之,于1749年将萨罗奔讨平。随后,另一个嘉戎人土司杂谷土司因不服清廷裁决,起而反抗,于是又进行了数十年的战斗,直到1775年清廷才最后征服嘉戎人,此时嘉戎人也所剩无几了。清廷遂将该地改土归流,并大量移民进入,致使该地汉化较早。

(未完待续)

用户登录

还没有账号?

立即注册