【散文】李秋菊 ‖ 留守的日子

留守的日子

李秋菊

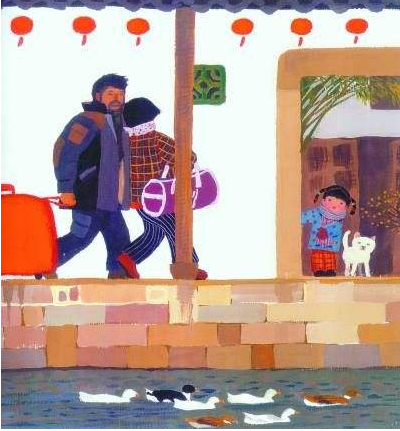

那年,当树叶随风飘舞、黄菊花遍野绽放的时候,爸爸像村里许多男人一样,在妈妈泪眼朦胧的目送下登上了去广东的客车。我和弟弟以为爸爸只是走亲戚去了,过几天就会回来,所以没有一丝难过与不舍。我们万万没想到,爸爸这一去就是好几年,彼此的一切消息都只有靠书信传递。

我和弟弟傻傻地像以往一样,放学后满怀希望去村口守候,期待爸爸快快归来并为我们带回糖果。哪知,十几天过去了爸爸还没回来,只盼回一封信,说他找到工作了,让妈妈别担心。我们就老缠着一天比一天忙碌的妈妈问:“爸爸什么时候回来?”妈妈总是看着远方,茫然地摇头:“我也不知道,出门在外,由不得他。”我们就会追问:“广东在哪?有多远?爸爸去那里干嘛?他不要我们了吗?”妈妈说:“听说在南方,远得很,大概有一千多里吧,坐汽车要五天哩。你爸是退伍军人,你二爸介绍他去厂里当保安,包吃住,一个月能挣480元,比家里卖头肥猪的钱还多,我再也不用四处给你们借学费了,等两年我们家也可以盖新房子。”说到这里时,妈妈的眼里闪着奇异的光芒,仿佛她描绘的好日子就在眼前。

我和弟弟虽然庆幸以后再也不会被老师留下问什么时候交学费了,但却因为爸爸的归期渺茫而有了淡淡的忧伤和深深的失落。尤其看到别人的爸爸带着他们赶集,下雨天到学校为他们送伞,背着他们从又陡又滑的山路回家,而我们姐弟俩只能互相牵着手,抓着路旁的小树枝,慢慢挪动脚步小心翼翼地走下山坡,那种忧伤和失落就特别强烈。于是,我们常坐在门口的池塘边,望着村里一座座低矮的瓦房和进进出出的老人、妇女、小孩,还有天上变幻莫测的云彩,互相问:“你说,一千多里有多远?”然后都回答:“不晓得,大概天那么远吧。”在我们心中,天与我们的距离难以测量,如同爸爸与我们相隔千山万水,是我们无法抵达的地方。

从此,身材矮小的妈妈独自挑起了家庭的重担,我和弟弟也分担了一些力所能及的家务,玩乐的时间自然就少了。当小伙伴们在院子里欢快地做游戏时,弟弟正在灶膛边被火烤得满脸通红,我正学着妈妈的样子把切好的猪草往大锅里堆成尖尖的小山状。贪玩的弟弟总是急急地投一大把麦草去灶膛里用火钳压住,便跑去门边伸长脖子满眼羡慕地望着院子里玩得起劲的小伙伴们。我不放心地大喊:“火熄了!”弟弟赶紧退回来,一看麦草燃得正旺,他就生气地鼓着腮帮子用大眼睛瞪我。我无辜地说:“妈说的烧火不能离开,万一火掉出来把房子烧了,我们只有去住山洞了。”他气呼呼地拿起火钳,在灶膛里乱捅一番,弄得灰尘弥漫,才不甘心地坐下,用手捂住耳朵,把小伙伴们的欢笑声拒之耳外,只是眼睛还是不时的望向门外。

天色渐晚,远处的山峦变得隐隐约约,各家的大人陆陆续续召回自家的孩子。很快村里的窗户中纷纷透出橘黄的灯光,像天上的星星。我和弟弟站在偌大的院子里等待还在地里忙活的妈妈回家。

我们家与邻居家之间隔着一块空地,堆放着好些用来做地基的大石条。无聊的我和弟弟玩起了躲猫猫的游戏,我穿过空地绕到屋后躲起来,弟弟找了很久都找不到。天色越发暗了,他急得大声唤姐姐,我为自己隐藏得好暗自得意,又怕他会哭,就尖着嗓子“喵……喵……”地学了两声猫叫。弟弟立即循声找来,听着脚步声由远及近了,我准备在他发现我时跳出来大叫一声“哇”吓他一跳。忽然,我听到“砰”的一声响,接着传来弟弟的号啕大哭。糟了,弟弟摔跤了!我快步出来扶起弟弟,问他摔着哪了,他边哭边说:“额头。”我安慰他:“弟弟乖,别哭了,姐姐给你揉揉就不疼了。”可是,当我的手抚上他额头时却摸到了粘乎乎的液体,我舔了舔手,咸咸的,吓坏了,一下子六神无主地抱着弟弟,嘴里“妈呀,爸呀”乱叫不止,哇哇大哭起来。

我们的哭喊声惊动了邻居,七十多岁的大婆打着电筒来到我们身边,发现弟弟的额头右边鲜血直流,脸上、衣服上都是血。她心疼地说:“造孽啊,你妈每天就知道早出晚归忙干活,娃儿也顾不上管。”她把弟弟抱到院坝边的石头上坐下,拉开路灯,对着坡梁上妈妈干活的地方,扯起嗓子喊:“小刘,你快回来啊!娃儿绊出血了!”妈妈很快就上气不接下气地赶了回来。当她看到弟弟满脸鲜血时,惊慌失措地扑过来抱着弟弟:“天哪,我的幺儿,你这是咋了嘛?”弟弟看见妈妈了倒哭得不那么厉害了,抽泣着回答:“我和姐姐玩躲猫猫,我去找她时摔倒碰在石头上了。”妈妈的眼泪夺眶而出,一个劲埋怨自己没有早点回来,才导致了这场意外。大婆劝妈妈:“你别自责了,你家的地都在山顶上,一个女人,家里家外都靠你,不容易”。妈妈很快镇定下来,背上弟弟去找医生,大婆把电筒递给我,让我们照亮。

医生住在村头,我家住村尾。我们一路小跑去医生家给弟弟包扎伤口。等我们返回时,村上的人家几乎都睡了,黑灯瞎火的,格外安静。偶尔传来几声狗吠,和桉树上乌鸦“哇,哇”的叫声打破了可怕的寂静。让人恼恨的是电筒的电池居然没电了,于是弟弟在前我在后,妈妈在中间牵着我们的手,踉踉跄跄地在坑洼不平的田坎上摸索着前行。妈妈不停地轻声叮嘱我和弟弟先用一只脚探好路再走,谁知她稍不留神,一脚踩空,掉进水田里了。我和弟弟哭着想拉妈妈上来,她担心我们也掉下去,坚持自己在不算很深的水里挣扎着抓住田边的草,爬了上来。一身湿漉漉的妈妈在冬月的寒风中瑟瑟发抖,牵着我们的手,冰凉冰凉的。弟弟小声嘟囔:“要是爸爸在就好了。”妈妈沉默不语,随后一声长长的叹息,把我们的手牵得更紧了。

从那之后,妈妈出门前总要再三叮嘱我们注意安全,再多的农活她也在天黑前回家,只是早上比以前更早出门了。看着整日劳累、日渐消瘦的妈妈,我心里梦里都在呼唤爸爸快回家,我不怕被老师问什么时候交学费,也不想住新房子,不想每天一醒来就看不到妈妈的身影,不想老是我和弟弟在家。我决定把这些话下次写信时告诉爸爸,希望他快点回来,这个家实在太需要他了。可写出来后妈妈不让寄出去,再三叮嘱我们不能把这些事写信告诉爸爸,怕他担心,要说高兴的事儿,爸爸才能安心挣钱。

每次爸爸来信,是妈妈最开心的日子。她没读几年书,许多字不认识。念信的任务就落在了上四年级的我身上,当我念到“娃儿他妈,我不在家辛苦你了,想你”时,妈妈就满脸绯红地一把抢过信“这个不念,这个不念”,她自己翻来覆去看了又看,不认识的字就问我。眼睛里闪着泪花,嘴角却又带着笑意,让年少的我们莫名其妙。

给爸爸回信,是我们家一件特别重大的事。妈妈早早收工,饭后一家三口就在昏黄的灯光下,趴在床头的大柜子上写信。这柜子是妈妈的嫁妆,是木匠外公亲手打造。经年累月,红色的油漆已开始脱落,变得斑斑驳驳。虽然如此,它仍是我家最高档的家具。

我在学校获奖的作业本,成了我们的信笺纸。我们一人撕下一张,因为没有多的笔,妈妈只好用红笔,然后我们就各自开始写信。妈妈要求我们每人写一封信,把自己想对爸爸说的话写下来让爸爸看,但前提是只报喜不报忧,写好的信她都要检查。

妈妈很神秘地边写边用我的课本遮住写好的内容。她一会儿问我“爱”字咋写,一会又问我“家”字咋写……不停地问,我不会的就查字典。我和弟弟很快写完了,妈妈托腮想了写,写了又想,我们等得睡着了,她还没写好。睡得正香,她轻轻地摇我:“醒醒,告诉妈妈‘梦’字咋写。”我困得睁开眼看看她又闭上眼。妈妈无奈地给我盖好被子,又去写信。

朦胧中,我看见妈妈时不时望望我们,望望漆黑的窗外,再看看爸爸的来信,字认不完,但意思都明白了,然后若有所思地又写下几个字。看她那么艰难地写信,我鼻头酸酸的,禁不住掉下泪来,吸鼻子的声音惊动了写信的妈妈。她走过来摸摸我的头,喃喃地说:“你也梦到爸爸了吧?是不是他一直在前面走,你使劲在后面追,却怎么也追不上;是不是我做了一大桌好吃的,我们一家人正准备高高兴兴地吃,他却突然不见了;是不是他从外面回来了,带回很多很多的钱,我们在新房子里说啊笑啊,醒来他却仍在千里之外”。接着就有滚烫的液体滴到我的脸上。我假装梦呓般“嗯嗯”,然后翻身,用被子蒙着头,任泪水无声滑落。第二天一早,妈妈急急地问我那些她不会写的字,我写在废纸上,她再一一填入留下空白的地方,一封信总算完成。

在电话还是奢侈品的年代,爸爸不在我们身边的日子,我们母子三人与他交流的唯一方式就是写信:我们家收了多少玉米,收了多少稻谷,养了几头肥猪;还有我和弟弟考了多少分数,得了几张奖状,个子长高了多少等等,都被我们趴在大柜子上一一写进信里,传给日思夜想的爸爸。

从爸爸的回信中,我们也了解到遥远的南方特别暖和,即使在冬天也如春天般温暖;来自五湖四海的工友们汇聚在工厂里,不分昼夜地拼命工作,努力赚钱,闲时互相邀约吃肉喝酒,打牌逛街。我们从来没有告诉爸爸,妈妈的艰辛与无助,我们的思念和期盼。我也知道,爸爸也一定有什么藏在心里没告诉我们,比如孤独与无奈。

没过几年,因为妈妈身体不好,爸爸终于结束了打工的日子,回到我们身边。当时,在我幼小而单纯的心里,根本无法理解生活的艰难,我想要的只是父母的陪伴,家庭的温暖,我并不在乎有多少钱,住多大的房子。多年后,我才渐渐明白爸爸丢下我们离乡背井去打拼,是想尽可能地为我们创造好一点的生活条件,让我们有机会读更多的书,有更好的出路。不再像他一样为了生计,四处漂泊,过着骨肉分离的日子。

作者简介

李秋菊,笔名:静雲 80后,四川省蓬溪县作家协会副主席兼秘书长,作品散见《子曰诗刊》《诗词月刊》《长白山诗词》《星星诗词》《当代诗词》《诗词报》《四川群文》《剑南文学》《东方散文》《文化遂宁》《遂宁日报》《川中文学》等刊物。

方志四川 篆刻:殷智

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李秋菊(四川省蓬溪县作家协会副主席兼秘书长)

用户登录

还没有账号?

立即注册