【散文】海棠依旧‖钱声广

海棠依旧

钱声广

春天,万物萌发。

那天在楼下散步,发现院子里的海棠树已布满了鼓胀胀的花蕾,有的已撑开了包裹严实的绿衣,透出了几分笑颜,嫣红小巧,似胭脂点点,又像是满怀心事的少女,欲将一颗芳心掩藏在重重的枝叶间,等待着向有情人展现。

近些年,我倒是写过一些花花草草的小文章,像梅兰竹菊、松竹梅,还有莲花、小草等,却很少去关注和研究眼前这些娇艳的海棠。

海棠的品种是很多的,不同品种的海棠又有不一样的风格美。我居住的这个小区,就植有贴梗海棠和垂丝海棠,那是当年修建小区时移植过来的,树龄差不多有30年以上了。贴梗海棠又称铁脚海棠,枝条直立开展、有刺,花先叶开放,3—5朵簇生于枝条上,花色猩红或淡红色。垂丝海棠则树冠疏散,枝开展,其花瓣轻柔如绢,花色粉白相间,花开盛期,花簇拥着,非常热烈、浩大,从远处根本看不清每一朵花的样子。

成都人对海棠花应该说是情有独钟的。唐代诗人薛涛曾以“浅深红腻压繁枝”称赞蜀中海棠花,北宋著名现实主义诗人梅尧臣也曾以“蜀州海棠胜两川”称道蜀中海棠。我去过成都的一些公园和居民小区,随处都可见到海棠树。还有专门以海棠命名的公园和学校,如“棠湖公园”“棠湖中学”等。20世纪80年代始建的棠湖公园,承续着千年海棠文脉。公园里植有数百上千株的海棠树。每当海棠花盛开时,粉白相间的海棠花衬着嫩嫩的新叶,让人沉浸在花的海洋而流连忘返。

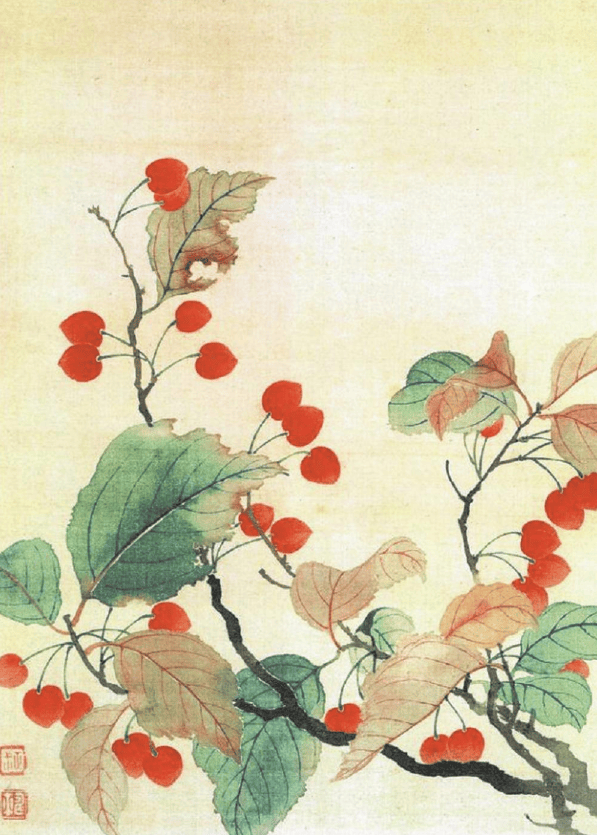

【清】 恽寿平《海棠图》

去年三月里,正值春分时节,朋友约我去杜甫草堂观赏海棠花,同游的几位都是相熟的文友。大家都知道,杜甫草堂是唐代大诗人杜甫为避“安史之乱”流寓成都时的居所。他先后在这里居住将近四年时间。他离开成都后,草堂是屡兴屡废,屡废屡兴,现已发展成了一处集纪念祠堂格局和诗人旧居风貌为一体,建筑古朴典雅,园林清幽秀丽的文化圣地。在我的印象中,杜甫草堂的梅花是最出名的,尤其是在冬天里,那枝梢上盛开的蜡梅花,花香袭人,让人感觉到清冷的季节里有了鲜活的灵动感。

说实话,到杜甫草堂去观赏海棠花开,我还是第一次。在友人的引领下,我们看到了那垂于溪边的海棠,一簇簇、一片片、一朵朵盛开着的海棠花,完全可以用气势恢宏来形容,恰似一幅美妙的国画,吸引无数游客前来观赏拍照。我们驻足于海棠树前,痴痴地看着那满树被风拂动的层层花浪,迟迟不愿离去。海棠花的香气虽不及蜡梅那么馥郁,但各美其美,我们如饮美酒,醉意朦胧。

我知道,海棠历来有“国艳”之誉,历代文人墨客都为之倾其笔墨。

北宋文学家苏轼在不惑之年,半生风雨跌宕起伏,被贬黄州后,仍不减文人的雅性和诗意,写下了一首传承千古的《海棠》诗:“东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。”诗中表达了苏轼对海棠的痴迷和热爱,即使潦倒困顿,也要秉烛赏花,且怡然自乐,可以看到苏轼是多么的乐观、豁达,率真而又浪漫。

宋代著名女词人李清照,一首《如梦令·昨夜雨疏风骤》词,寥寥几十个字,更是写满了对海棠的爱惜之情。词曰:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦。”在李清照的笔下,一场夜雨突然袭来,在劲风的摧折下,原本娇艳的满树红花却在瞬间凋零,星星点点的胭脂红在重重新绿中略显得如此的单薄和萧瑟……每每吟诵此词,深为李清照这位爱花护花惜花的多情女子而感动,将海棠花的生命盛放与凋零写到了极致,千百年来,让人沉醉其中,欲罢不能。

当我们将目光从宋代文人的海棠情结回望盛唐时,自然就谈到了诗圣杜甫。据学者统计,他在成都生活了差不多4个年头,留下了230多首诗,且他现存的诗中涉及梅花、菊花等20余种花卉,独独没有海棠花的诗句。是他不喜欢海棠花吗?还是别有隐情呢?有人说,杜甫那个时代,海棠在成都尚未大规模栽植。宋代文史学家宋祁,在任益州知州时,系统整理蜀地风物。他的《益部方物略记》中载有:“蜀之海棠,诚为天下奇绝……然不可得而识,惟工于画者能传其态”,此时距杜甫逝世已近300年。由此是否可以说,那时海棠还未能成为主流审美意象。还有人以为,杜甫不写海棠诗是因“避母讳”。同行中有从事文史研究的朋友涚,宋人王禹偁在他的《诗话》中确有“杜子美避地蜀中,未尝有一诗及海棠,以其生母名也。”此说也实为宋人推测,也反映的是后世文化建构中历史真实与文阐释的复杂互动……

草堂归来,我在想,对比于苏轼和李清照的海棠情结,杜甫则更倾向于“青松寒不落”的劲健意象。值得肯定的是,杜甫在成都留下的诗,为世人诗意地描摹出了成都全景——温润的气候、乐观友善的人民、深厚的文化底蕴。学者如是说。

现在又到了海棠花开时,我要把有关海棠的话题写到一段文字里。写这个让人深爱了千年的精灵,写这个在春天里灿烂一树的“国艳”之花。我甚至想到:从唐代贾耽的《百花谱》到明代李时珍的《本草纲目》,从敦煌壁画中晚唐时期的海棠纹样到苏轼诗笺,海棠在中华文明的长河中始终绽放。它既是“绿肥红瘦”的易安愁绪,更是“故烧高烛照红妆”的东坡风骨,最终沉淀为民族文化基因里的美学符号。

特别提示:“方志四川”已获得成都日报转载授权,未经原发媒体成都日报同意,请勿转载!

来源:《成都日报》2025年2月17日第8版

作者:钱声广

用户登录

还没有账号?

立即注册