【春节特辑】年味的记忆‖郑学超

年味的记忆

郑学超

岁月流逝,许多往事都渐渐淡出了我的记忆,但那些关于年的记忆却如同陈年的美酒,越久越醇。

“红萝卜,咪咪甜,看到看到要过年。娃娃要吃肉,老汉儿没得钱。”

这是儿时,在我的心中,家乡流传的一首童谣,它以红萝卜为引子,旋律简单,欢快、歌词内容贴近孩子的生活,充满了对新年的期待和纯真的快乐,它是我童年的年味记忆。

“年”的本义是指庄稼成熟,源自古代农耕社会,指五谷成熟的一个周期。《说文解字》中就有“年,谷熟也”的解释。在中国文化中,“过年”即春节,是一年中最盛大的节日,象征着团圆,祥和、希望和新的形象。

年,就这样到了。心,却依旧,像平静的湖面,无波无澜。不知从什么时候开始,过年,不再是一种憧憬,而成为了一种形式。它是唤醒了沉睡的桃符,点亮了万户灯火。游子归心似箭,穿越千山万水,只为那故土的一抹温情,家宴的一缕香气。它亦是成长之痕,镌刻在每个人的眉宇心间。

童真渐褪,风华正茂,再至霜染青丝。

“火销灯尽天明后,便是平头六十人”,皆是“年”赋予人生的斑驳印记。而当岁末钟声悠扬,家家户户笑语盈盈,围炉夜话,共话桑麻。

在除夕夜“儿童强不睡,相守夜欢哗。花市灯如昼,月上柳梢头”,老少男女都穿起新衣,灯火通宵,不许间断,炮声日夜不绝。“年”便化作那最温柔的守候,温暖着每一个漂泊的心灵,指引着归途的方向。

而今,年已渐近,年味在酝酿。年味是什么?年味是家乡人准备过年忙碌的身影和开心的笑容,是家乡腊月集市的喧闹和繁荣。年味是红红火火的场景,红彤彤的灯笼,喜庆的春联,红红的蜡烛。

“年”,岁月轮回之章,四季更迭之序。春花秋月,夏阳冬雪,皆为其笔下风华。犹似古卷轻展,绘就人间烟火,岁月静好。如此,“年味”,便是一首流淌在岁月长河中的诗,诉说着人间悲欢离合,记录着时光流转不息,更是无情地雕刻在我们每个人的心上。

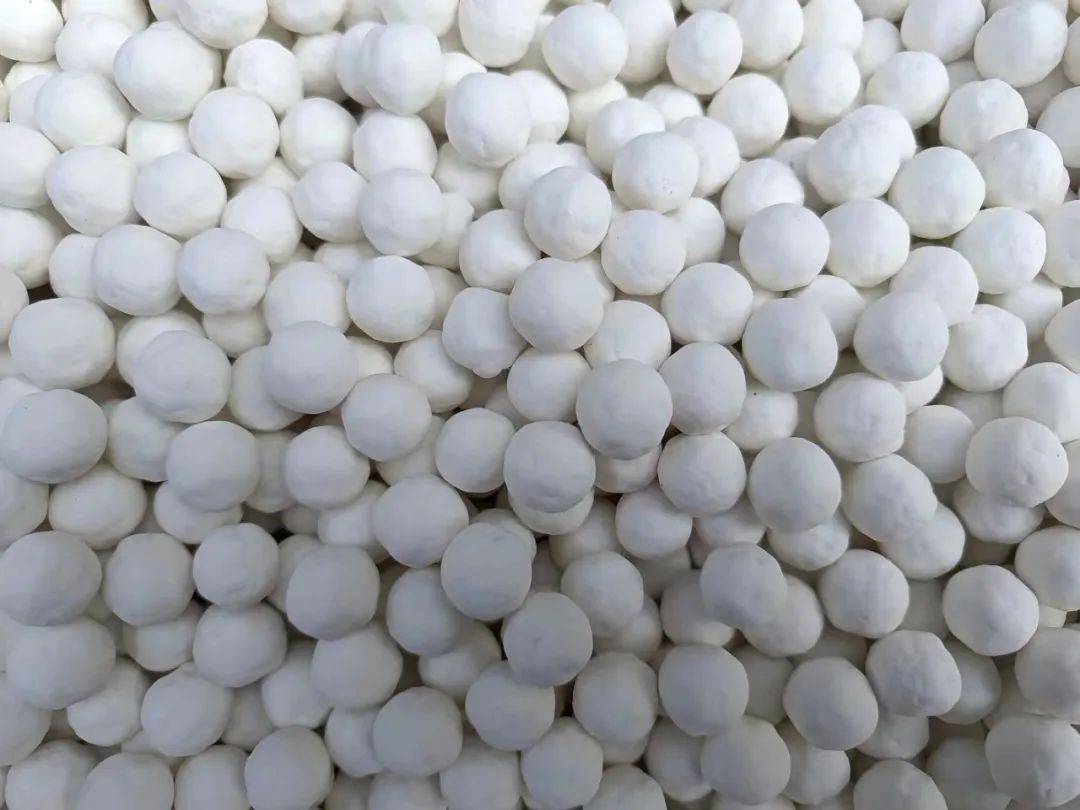

小时候的年,磨一锅豆腐算得上是那个年代的标配。锅中白色的豆浪翻滚,灶里红红火火,灶边豆香缭绕,硬是把天寒地冻的腊月“熬”出了温暖香甜的年味。吃上年豆腐的那一瞬间,谁都会感到无比幸福,那才是家乡的原味,触碰舌尖就回味无穷的纯真。豆腐的豆香一直萦绕在我的脑海里,它承载那些年的年味,也承载着我儿时的记忆。豆腐是舌尖上的美味,也是平民百姓碗中的人间烟火。

磨豆腐

豆花

豆腐成品

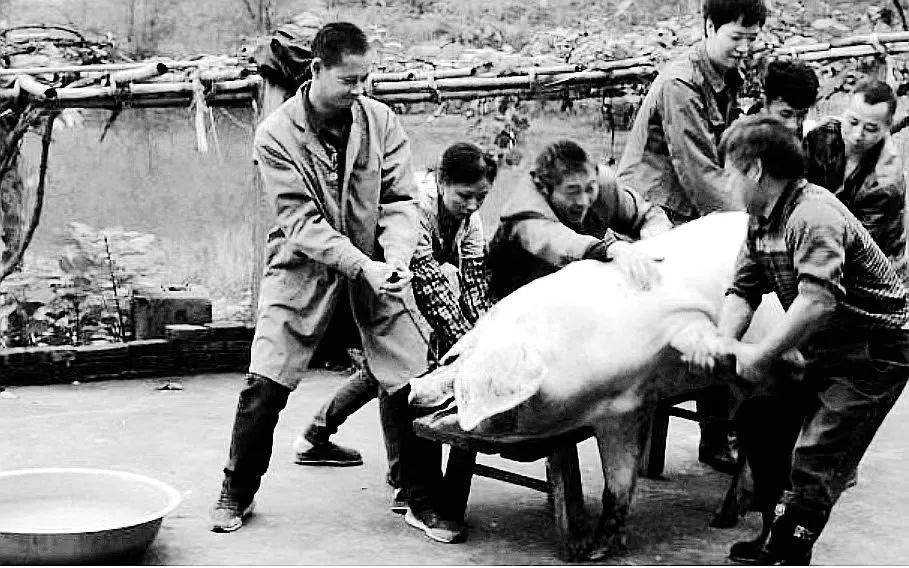

“年是腊味”,它是我国民间传统美食,有着悠久历史,早在周朝的《周礼》《周易》中已有关于“肉甫”和“腊味”的记载。

四川人过年过节,走亲串友的伴手礼、家庭聚餐的餐桌上“川腊香气扑鼻,四川腊肉丰盈。腊月飘香满楼,食之心底生愁”,腊味都是首当其冲的美味,其地位非常重要。因为身份的重要性,所以,每到过年前刚进腊月,杀年猪时,家家户户都开始制作各种腊味来迎接新年,“忙年”味儿十足。

杀年猪杀年猪(朱兴弟 供图)

四川腊味猪耳朵

“幸福怡家”晒腊味

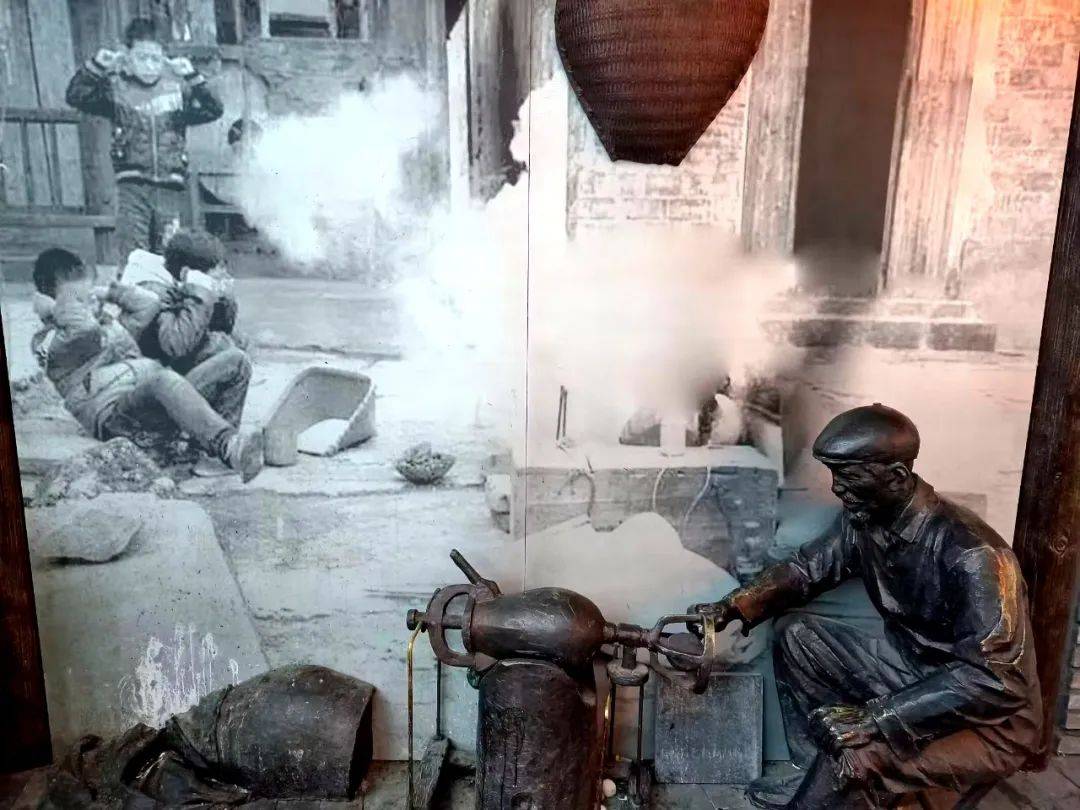

在老家,汤圆粉、红苕干、炒蚕豆、炒花生等是家家户户都要准备的过年食品,这些都得自己动手加工。汤圆粉是将糯米浸泡一两天后,自己用石磨碾细,再用布袋悬空吊干水分后,摊开晾干成粉状,用这种粉做成的汤圆糯得粘牙、口感特别好,俗称“吊浆汤圆”。红苕干是先把红苕蒸熟,再切成条状晒干,然后用河砂炒熟,吃起来又脆又甜;蚕豆、花生也是用河砂炒熟,吃起来又脆又香,这些小食品可是我们的最爱。

每年腊月间,家乡人都要对房屋进行“大扫除”,俗称为“打扬尘”。这段时间,主人或戴上草帽,或头上包上毛巾以遮挡灰尘,然后用长竹竿绑上扫帚,把房顶的灰尘扫下来;随后用水擦干净室内的家具和门窗,每家门框都要贴上春联,年画、屋前挂灯笼、以增添节日喜庆气氛。在阆中、南部等地,过年时还有画门神的习俗,门神画通常会有驻守阆中的张飞等武将形象,寓意保境安民,驱邪避灾。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日。总把新桃换旧符。”年味的记忆,宛若一幅细腻温婉的水墨画卷,轻轻铺展在心间,它的每一笔、每一划都浸透着时光的深情与温暖。那些被岁月雕琢的瞬间,如同璀璨星辰,点亮了过往的夜空,也照亮了前行的道路。

在这幅画卷的尾声,我仿佛听到了时光的低语,它告诉我,年味不仅是味蕾上的盛宴,更是心灵的归宿,无论身在何方,都能感受到那份家的牵挂与温暖。

让我们将这份年味的记忆,珍藏在心底最柔软的地方,让它成为我们人生旅途中最宝贵的财富。在未来的日子里,无论风雨变换,岁月更迭,都能怀揣着这份记忆,勇敢前行,用心感受生活中的每一份美好与感动。如此,年味便如同一首永不落幕的诗篇,永远在我们心中悠扬回荡,绽放出永恒的光芒。

汤圆

炒花生

炒红苕干

炒爆米花

冰糖葫芦

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:郑学超(四川南充人。作品散见方志四川、天府作家、《南充日报》、今日顺庆等新媒体平台及报刊)

用户登录

还没有账号?

立即注册