【疫情防控】静默│刘德元‖静默吧 静默│余娟‖解封│姚章林

静 默

刘德元

真静啊?

这是2022年9月的第15个日子了。我居于20层高楼的窗户开着,哪怕楼下有一小片的树叶儿落下,也能清晰地听见它坠入尘埃的声音,昔日的车水马龙去了何处?

岁月风景挂在瞳孔呼吸的窗口,留在身上的,只有柔软而无味的静默,如无形之水瀞透肌肤。这大半年路过的日常风景中,是9月让我静下来,让我们静下来,它是工作和生活以外的一种静默,也是自然轮回的一种结果吗?就摆在9月,作为更深的梦的背景。

人究竟如何才能构建自己辽阔的精神宇宙,把这大半年碎片的思绪做一个归集。若片刻没有意义,时间就没有意义。

静下来,在这个秋天,从文字里看到远方的风景。

人活着,都在寻找一种自由,有时候,通向自由的路,架构在当下的时空之外。20层高楼的距离,它日常的美,和屹立在生活中的气度与质感,依然让我无法相信,这是一种静默,面对之前外物喧嚣和时间的一连串问号,它独特的镜像和飘摇的树枝,只保留恰好的光泽。以为通向未来的路,其实只是通向过去。我能听见内心深挖隧道的声音。在静默中渐行渐远?

就这样静默吧。

我在20层楼的高度,可眺望的天边,乌蓝灰色的云紧紧相依,随后消散,我感到城市慢慢变软,坚硬的建筑秩序在微凉风中被静静改变。

但,阅读和写作,都不会消亡。我的朋友在静默中浅唱低吟:“高高举起月饼/仿佛托起天眼/期盼那/天外的回音//探寻南北极点/感应大地撕裂的疼/和面对面的间隔//我举起一杯没有桂花的/桂花酒/为了那月那冰那魂/那个回音”。文学就是这样,它从来都属于少数人,但不是私人物品,它的独特魔力也在于它既在时间之中,又超越于时间而存在。在文学这里,个体才是最大的量级,静默不存在于肉体,存在于灵魂。

今天静默,读小芳老师《二姐在集中隔离的日子》,就是再一次体会人在世间行走中的一段静默。她仍在时间之中,距离,以静待一个疏朗的秋天:“我的牵挂并没能筑成一道牢固的墙来阻止奥密克戎的入侵,我借亿万丝月光也编织不出坚固的囚笼限制奥密克戎的扩散。”小芳老师的柔情让人泪目,二姐的静默给人坦然。一个人永远可以为自己的内心留一片静默的天空,以抚慰命运的残酷。让那些真实的疼痛和盐分以一种美的方式慢慢蒸发吧,因为只有静默值得我们怀念。

习惯了在凌晨6点醒来。楼下,有居民隔空喊话:“大白”你们辛苦了!看到这里,我泪湿双睫。好静的早晨,窗外依然是窸窣的虫鸣和流淌的夜光,而内心是安宁是静默。仔细想来,这么多年,静默赋予我最珍贵的东西:广袤的自由,平静的心和一些想象。沐浴在其中,获得完整而上升的自己,获得灵魂与爱意。

静默的日子,喜欢未弋的《倾听月光》:“中秋节来了//居家,心情被‘新冠’侵扰/凭窗凝望/云天寂寥//月圆在心中/与儿孙千里共婵娟/我只在咀嚼月饼的孤独中/倾听月光”。这首诗只有月色寂寥,以及和亲情的关系重新端回与月光对视的平等高度,是一个人在静默中的心灵表达。静默的写作不应该让语言暴戾。

我在静默中等待。为了找到一块静默的石头。

在静默的时候,阴影垂下睫毛。窗外雨,镜中秋,都只是一种自我的静默。

这些年情绪上的攀爬、跌落,都不过是——想要活在静里。曾经有过一段孤独而快意的岁月,与人群格格不入,却总在心上释放静默的光芒。

明,暗,都静默于心。秋夜虫鸣令我想起2018年9月,那时没有疫情一说,我夜宿峨眉山洪椿坪,暮色四合,山光似莲瓣初开,湿漉漉青霭自山谷来,如团团明脂含满古树之绿梢,继而不断扩散,山寺无雨,翠湿人衣。入夜,寺中寂寂佛灯,照破光阴黄昏,绿光渐收,树冠漏下耀光,映于积雨,明影暗影四散,枝头不时有雨点滴下,亦有白果从古银杏落下。归巢之鸠掠过,两只,三只,鸣声甚切。晨起,披一堆青黛光,我把静默带走——那份保留,对于静,今天我仍有渴望——我是静默的学生。

静默岁月。那时,口袋里还有梦。人生往前走,可能总会少一些轻脱。静默中我再一次叩问,人究竟如何才能构建自己的精神宇宙?我的静默的灵魂呵!

当静默的颜色与水波融合,可以清晰地显现真正属于人的时间的质地,粘稠而带着褶皱,有区别于另一些生命的密度与重量,来自自我与疫情的双重挤压,塑造、投射、挣扎、摧毁和修复,一种复调式的流逝,且必然包含着回溯。我们静默在自我的疆域,也静默在他人的河流,正是这样,“孤独”“记忆”“静默”才成为一个可能的命题。在无人小径,独自享用静默背面的光,有一些梦要潜入夜里,鸟鸣是清晨可信的静默。

来自远方的风、河流和风景,涌进静默的渠道,树欲静而风不止,贴在时间磨盘上人的碎片,转动,无数个静默和冷梦。

寻找铺满银杏树叶的小径。薄雾散去,静默依然。

我很少回忆过去的岁月,每次回想起来,其实最能带给我静默感觉的就是这个秋天,喜欢静默发出的空寂的声音,在键盘和静默之外,有一种笔触既不伸向过去也不伸向未来,有一股静默在身体里:美幻,尝试宁静变迁,用夜雨清洗生活苦役,用梦里氧气,穿越人海呼吸,静的星辰,你是否听见?

天边溢出浪痕,云带上静默,而高飞的鸟越来越远。从那儿望向星辰,在具有衰败气质的弧线中,感受生命知觉的包围。没有什么比静默记录、讲述这些纷杂更有趣,每个人都可以借此寻找可以悠枕的谷草。最好谁也不认识,淹没在这被钢筋混凝土掩埋的静默中。我们有多个时代:浮躁的、静默的、词语的、记忆的,你说谁能更好?

“谷雨天山净,白瓦生琉璃。望远窗中客,一雁一江亭。”

真好。在静默的大街上,在静默的楼道中,我们仅拥有自己。夜里雨声,有些静默会持续一生,有的快感会毁掉一生,恒久地笼罩在记忆里,我们都不会消逝,我们拥有对过去岁月的统治。

“床前明月光,疑是地上霜”。今读这静夜之思,觉得与“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”同味,原来心无杂音,即可盎然。静默中,寂柔山色延展在树的呼吸中,不归,也是归。

9月,时间在这里获得层次、纹理,而不仅仅是流逝。我们面对面静默,抽烟、喝酒、品茗,然后敲打键盘,对理想和时代有不一样的憧憬,如《饮一片月光,医治夜的彷徨》:“祝福语,从一块屏进来,又出去/那些湿濡的词汇/坐在我坑洼的最深处/我用花好月圆去安顿……”“让越来越黯的天色/与热辣的生活,离我们更近//播下月光的种子,无月的夜/比怀抱皓月更富有/那些‘大白’的身影,喂我一片月光/医治这夜的彷徨”。二愣这诗,让我怀想,让我淡定,让我坦然,让我静默!

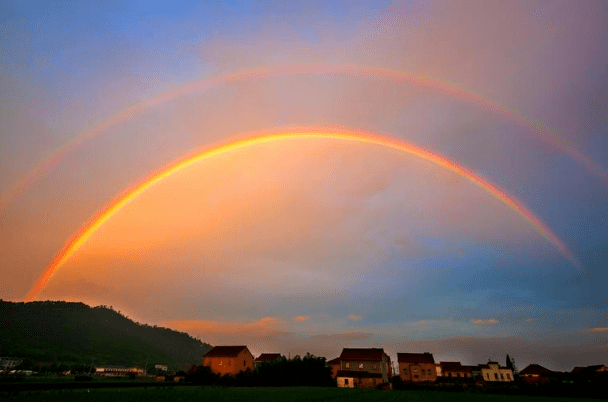

静默吧,彩虹升起,疫情在静默中逍遁!

静默吧 静默

余 娟

此时的夜空静默。

街道、大道静默。写字楼、商厦静默。春熙路、太古里、宽窄巷静默......

霓虹灯诉说着孤独。

无数条长蛇阵的核酸检测队伍,在雨幕中缓缓流动。从伞沿落下的雨珠,打湿脚下秋草的眼眸。口罩欲说还休。

与白衣对坐。张口,想对他(她)道一声辛苦,珍重,热泪却夺眶而出。一根根棉签,把蓉城人的生命绿色深情涂抹。

扫码,亮码,远程办公,延时开学。一米和一米,隔不断蓉城人胸中温情脉脉;一栋楼与一栋楼,大成都,封锁不住两千万人战胜病毒的坚韧执着。

忽然怀念那消失的喧嚣了。还有长年为生活而打卡拥挤的人潮,此刻是否都安然无恙?小区那些爱玩河沙、爱打水仗的孩儿们,是否也都快乐健康?

从黎明到黄昏,从黄昏到黎明,无数志愿者、社区小伙、保安门卫,风里来雨里去,负重逆行的身影,为这座城市包扎伤口。

静默吧!空一座城,守一座城。

静默吧!只待静音关闭响铃开启,古老的蓉城烟火回归,再现车水马龙,人声鼎沸......

解 封

——社区抗疫亲历掠影

姚章林

“解封啦!解封啦!”

2022年9月15日零点,鞭炮声、欢歌声、秋雨声,汇成一曲欢快的交响乐,划破社区的夜空。人们欢呼静态管理半个月的社区大院终于解封了!

人们喜形于色,奔走相告,互相庆贺。更可喜的是,社区居民阳性患者军军,正好赶上社区解封之时,治愈归家。

“对不起,因为我的感染,连累大家。”眼眶闪着泪花的军军,深深地当众三鞠躬。

军军是一家路边餐馆的小老板。9月1日早上,他在医院最后被确诊为阳性患者,当即被隔离住院治疗。他的父亲、妻子、儿子也被隔离观察。

正常的生活,一下子被打乱了。军军吵着要回家拿换洗衣服、牙膏牙刷用品……

“用不着,”一位主管护士热情耐心地解释:“医院一切都准备好了的,放心吧!”

说是隔离治疗,实际有所限制自由。核检、治疗、睡觉、同室聊天、吵架……日复一日,度日如年。

可赞的是,守规、配合、静养,凝聚着一股强大向上的正能量!

军军隔离治疗去了,社区当即打围,实行静态管理,与世隔离。几千人的大社区,吃、住、行顷刻陷入窘境。

然而,社区党委一声号令,党员、青年、男女争相挺身,一支一百六十余人的志愿者队伍踊跃聚集在党旗下,风雨无阻,并肩抗疫!

核酸检测点维护秩序,楼栋、家门口执勤,行道、院坝巡查,油盐菜米挨家转送,无不留下志愿者的踪迹、身影,而形成一道亮丽的风景线!

张大妈,突然患病,志愿者立即联系“120”送医院;

王爷爷,脚伤不便,志愿者搀扶做核酸;

李师傅,抱病卧床,天使们上门做核酸;

街社党委同志,昼夜值班、送温暖。

……

军军两次检测阴性出院,社区符规解封,夜空一阵甘霖沐浴大地、滋润心田、荡涤朗天。

弹指一瞬间,它却是人生一道坎,成都抗疫的缩影。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:刘德元(四川省作家协会会员)

余 娟(笔名语涓,中国散文学会会员,四川省作家协会会员)

姚章林(74岁,退休记者,四川诗歌学会会员,四川省老年诗词创作研究协会会员、理事,《巴蜀诗词》微刊编辑)