考古学视野下的铜镜鉴赏

作者:霍宏伟《光明日报》( 2021年06月19日 08版)

霍宏伟 中国国家博物馆研究馆员,主要研究方向为汉唐考古、镜鉴学。著有《鉴若长河:中国古代铜镜的微观世界》《古钱极品》,合著《洛阳两汉彩画》《洛阳钱币发现与研究》《洛阳泉志》《中国钱币大辞典·考古资料编》《吉金萃影》等。主编《洛镜铜华:洛阳铜镜发现与研究》。

1934年河南安阳侯家庄1005号商代墓平行线纹镜 资料图片

中国国家博物馆藏安阳殷墟妇好墓铜镜

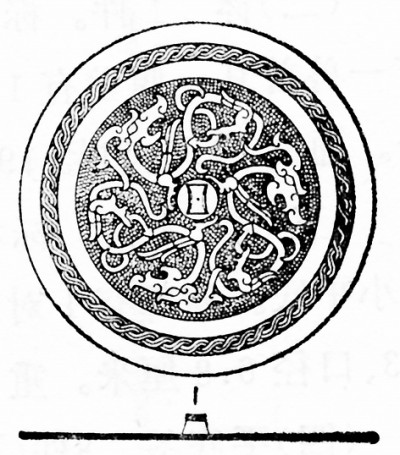

太原金胜村春秋晚期赵卿墓蟠螭纹镜线描图(《太原晋国赵卿墓》)

侯马白店战国早期蟠螭纹镜陶模(《侯马白店铸铜遗址》)

六安白鹭洲566号战国墓六山镜

云梦睡虎地9号秦代墓武士斗兽镜

徐州狮子山西汉楚王陵方花凤鸟镜

长沙伍家岭211号西汉墓鎏金“中国大宁”四神博局镜及“中国大宁,子孙益昌”铭文局部(《长沙发掘报告》)

长沙伍家岭211号西汉墓鎏金“中国大宁”四神博局镜

鄂城五里墩墓地4037号三国孙吴墓佛像对凤镜

徐州狮子山楚王陵发掘现场(《狮子山楚王陵》)

演讲人:霍宏伟 演讲地点:清华大学艺术博物馆报告厅 演讲时间:二○二一年五月

铜镜鉴赏研究的概念界定

今天,我们的讲座主要围绕考古学视野下的铜镜展开。2021年是中国考古学诞生一百周年。回顾一个世纪以来中国考古学的发展历程,有关镜鉴学的田野发掘资料逐渐丰富,研究成果与日俱增。下面要说的两大铜镜展览中,就展出了一些考古发掘品。

2020年11月24日,由中国国家博物馆主办的“镜里千秋:中国古代铜镜文化”展览开幕,展出馆藏铜镜及相关文物260多件(套);2021年4月22日,由清华大学艺术博物馆主办的“万物毕照:中国古代铜镜文化与艺术”展览开幕,展出铜镜400余面。在两大铜镜展览中,各展出铜镜考古发掘品30多面。这些考古发掘品中的一小部分,是我今天讲座重点关注的对象。

这里我再谈一下铜镜鉴赏的概念界定。铜镜鉴赏与研究,在我国有着悠久的传统。宋代金石学盛行,那时候就有关于铜镜的鉴赏及研究。

但是,当时人的研究,和我们现在从考古学角度对铜镜进行探讨,不是一种路径。那么,考古学视野下的铜镜研究和金石学视野下的铜镜探索,两者有什么区别呢?简单来说,前者的研究,既要见树木,又要见森林;而后者的研究则是只见树木,不见森林,更多的是就镜子说镜子。例如,金石学著作中有一类书是镜谱,它们著录了一些古代铜镜资料,要么是摹本,要么是拓本,再记录一下镜铭,最多有一些简单的说明。与其相比,考古学的研究方法是完全不一样的。所谓考古学视野,是将镜鉴作为遗址或墓葬中的出土器物,进行较为全面而又深入的研究。不是孤立、片面、单纯地仅对镜鉴本身做研究,需要结合当时的社会生活背景,尽可能复原镜鉴在古代人们生活场景中的位置以及所起的作用,由此达到“透物见人”的目的。

部分铜镜考古发掘品鉴赏

这是1934年由考古学家梁思永先生在河南安阳侯家庄主持发掘1005号商代墓中出土的铜镜(图1)。当这件器物发掘出来以后,梁先生指出这是铜镜,但是学术界还有一种意见,认为它只是“圆板具钮铜器”,不能确定其为铜镜。学界通常有一种说法叫孤证不立。若只有一个例子,是无法证明它是铜镜的。关于这件器物到底是什么,后来也争论了很久,直到1976年,考古工作者在河南安阳小屯殷墟妇好墓又发掘出4面铜镜(图2)。有了这4面铜镜作为旁证,两者比对,大家这才相信,之前安阳侯家庄1005号商代墓中发现的那件铜器确实是镜子。

商代铜镜出土数量很少,安阳殷墟发掘已有90多年,到目前为止,总共出土了6面铜镜,除了妇好墓出土的4面,再加上侯家庄1005号商代墓中的一面,另有一座规模较小的商代墓里也出过一面。

1988年,山西太原南郊金胜村西发掘出春秋晚期赵卿墓,出土一面蟠螭纹镜(图3)。这座墓出土的随葬器物有3421件。其中,青铜器1402件,金器11件,玉石器297件,木器479件,骨角器551件。全国各地发掘战国墓数量不少,出土文物相对较多,保存完整、等级较高的春秋大墓发现却很少见,因此,这座墓葬显得异常重要。该墓墓主人之所以能够得到确认,是因为出土的铜器中有一件铜戈,上面有“赵明之御戈”的铭文,考古学者经过考证,认为这个赵明就是赵孟,即赵鞅(赵简子),是春秋时期晋国握有实权的上大夫(事见《太原晋国赵卿墓》)。

我们再介绍一下镜模。这是一件战国早期蟠螭纹镜的陶模(图4),2003年出土于山西侯马白店铸铜遗址。从铜镜制作工艺流程来说,铸造铜镜需要镜模,工匠要用镜模来翻范,再把熔化的铜液浇入范中,用范来铸造铜镜。为了保证铜镜成品的质量,就需要翻范的镜模必须特别精细。如果我们仔细观察这件镜模,就会发现它的纹饰构图层次分明,主纹与地纹细腻精致,其繁复华美的程度超出我们的想象,能让人真正体会到什么是伟大的工匠精神。

出土这件镜模的地方,位于山西省侯马市白店村西北,是一处晋国铸铜遗址,考古人员在当地仅发掘了200多平方米,却清理出3000多件器物陶模和陶范,足见这个地方在当时的重要程度。它从春秋晚期一直延续到了战国早期。有学者提出,白店铸铜遗址应该是晋国官营手工业作坊遗址,属于侯马晋国铸铜遗址的重要组成部分(事见《侯马白店铸铜遗址》)。

如果我们现在回过头来再来看上述几件器物,这个时候它们在大家心目中的形象可能就不一样了,为什么呢?因为在看似平淡无奇的铜镜与陶镜模背后,已经揭示出一些生动、有趣的故事,留存在您的记忆中了。

咱们再来看一面六山“镜王”,这是2011年安徽六安白鹭洲566号战国墓出土的六山镜(图5)。海内外发现的六山镜大约10多面。这面六山镜的直径达到了27厘米,是目前所见最大的六山镜,具有重要的学术价值。

按照出土这面铜镜的墓葬考古简报所说,该墓出土随葬器物129件,推测墓主人的身份应该不低于大夫级,年代应是战国中期或者中晚期。本来讲六山镜的故事也就到此为止了,但是在随后查阅相关论文的过程中,我找到了关于这座墓的最新研究成果。当初的考古简报只是说墓主人的身份不低于大夫级,未谈到性别。而根据《人类学学报》发表的论文来看,这位墓主人是一位女性,墓主人的年龄在35到39岁之间。她的头骨保存得非常好,甚至发髻、发簪都很完整。研究者认为她是战国时期楚国的贵族女性,并依据已经掌握的信息,对墓主人的容貌作出了复原图。现在,我们就可以将这面“镜王”与墓主人结合在一起了——这种感觉有点“穿越”的意味,可以想象一下,墓主人活着的时候,时常面对着这面直径27厘米的铜镜梳妆打扮,两千多年前这面镜子中映照出的这位贵族女性,又有着怎样的一段传奇呢,这可能更适合小说家去继续延伸想象吧。

以上讲的内容是先秦时期的铜镜,接下来咱们讲秦汉时期。秦代时间比较短,目前发掘出来的秦墓数量相对较少,出土的铜镜就更少了。这一面是1975—1976年湖北云梦睡虎地9号秦代墓出土的武士斗兽镜(图6)。

这座墓是秦统一六国之后的墓葬,一共出土了60多件器物。其中,有一面武士斗兽镜。以往的观点认为,铜镜背面刻画的是两位武士和两只豹子在搏斗。经过较长时间的观察思考,我认为还有另外一种解读方式。这面镜背图像可以理解为是一位武士和一只豹子搏斗的两组画面。第一组画面是豹子向武士进攻,而第二组画面则是豹子被武士打败了。因为两组图中的豹子尾巴方向是不同的,尾巴是豹子的弱处,在第二组图中,豹子将尾巴暴露在与之对抗的武士面前,这一肢体语言说明它已经处于劣势,马上就要逃走了。镜背上的两组武士与动物形象,是采用连续的构图方式、创作出的叙事性图像,很像我们小时候读的连环画。该镜不仅是目前考古发现中我国最早的人物镜,而且也是最早具有叙事特点的铜镜。

接下来我们进入汉代铜镜的世界。这是一面汉代方花凤鸟镜(图7),1995年出土于徐州狮子山西汉楚王陵。徐州这个地方,在西汉时是楚王的封地。这种镜子,有学者称之为方花凤鸟镜,也有学者称为四叶凤鸟镜,四叶之外各有一只双翅展开飞翔的鸟儿。

这面铜镜来自西汉楚王陵。该陵墓总共出土了40多面铜镜,主要发现于西一侧室中,大多数为蟠螭纹镜。这座墓是怎么发现的呢?1984年,在徐州东郊狮子山西侧,发现了6个西汉早期兵马俑坑,清理出四千多个小型兵马俑。当时,徐州的考古学家王恺先生根据这个情况就开始猜想,既然有汉兵马俑坑,那附近肯定有王陵。于是,他花费6年时间,跟多家单位合作,三次找墓,动用了十多种先进仪器,在狮子山上找了个遍,但是也没找到这座王陵。运用先进技术,找不到墓怎么办?对于我们考古工作者来说,还有一种土办法,那就是走访调查,找狮子山村的村民聊天。结果在走访过程中,就有一位村民提供了线索,他说当地有一位村民老张曾经在狮子山上挖过红薯窖。王恺先生一听,就觉得这事有希望了,因为当地村民挖红薯窖,需要从地面向下挖出个窖穴,用来储藏红薯,而狮子山是一座石头山,如果是为了几个红薯窖就开山凿石,那个工程量太大了。村民老张能挖出红薯窖,说明他在那里挖的很可能是土,而不是石头,那么这些土为什么会出现在一座石头山上呢?很可能它们是古代的人工施工产物。于是,他们就去找村民老张,找到老地方,尝试一挖,果然挖出来的不是石头而是土,这下可算找到有用的线索了,考古人员把这个地方的老房子买下来,继续跟踪追击,最终发现了楚王陵的墓道。接下来就是申报发掘项目,办理考古发掘前的各种手续。在发掘过程中,大家发现这个墓道难以清理,因为里面全是长方形的塞石,把墓道塞得严严实实的。考古队员想尽办法把墓道清理干净,楚王陵显出了它的真身。虽然最后发现这个王陵已经在很久之前被盗了,但是仍有四间耳室未被盗掘,保存完好。这座墓出土了近2000件(套)文物,钱币也有十几万枚(王恺:《叩开楚王陵》)。所以,我们在欣赏楚王陵的这面铜镜时,也进一步了解了它的出土来历,这面铜镜给人的感觉就不一样了,它的内涵变得更加丰富了,各位朋友能够在展厅亲眼见到此镜,是经历了怎样的曲折。

我再向大家介绍一面国博铜镜展览中的“明星展品”,这就是1951—1952年湖南长沙伍家岭211号西汉墓出土的鎏金“中国大宁”四神博局镜(图8)。为什么它重要呢?主要基于以下三点原因:第一是纹饰构图的特殊性,镜背上的一些动物纹饰打破了内、外区的界限,外区的几个瑞兽把头伸到内区来了,这种设计思路大胆而又新颖;第二是镜上铭文里有“中国大宁,子孙益昌”字样,现在与中国相关的文物都受到大家的关注,这是一种浓厚的中国情结的具体反映,而且这八个字的镜铭毫无疑问也道出了古今中国人的共同心声;第三是这面铜镜的工艺技术较为特殊,镜背鎏金,属于特种工艺镜。由此看来,这面鎏金“中国大宁”四神博局镜被选定为“明星展品”,的确当之无愧。

还有一面铜镜的纹饰题材较为少见。1975年,湖北鄂城五里墩墓地4037号三国孙吴墓出土一面佛像对凤镜(图9)。虽然它看着有点残破,但是它的镜背有值得注意的细节。如果观众仔细看的话,会发现镜钮四面各有一尊佛像。其中三尊像的坐姿是一样的,即佛教中所说的结跏趺坐,另有一尊像为侧坐,呈半跏思维状。这是一面难得一见的佛教题材的三国铜镜。

铜镜研究中考古学方法的运用

这里我重点讨论一下“考古情景分析”。许永杰先生发表过一篇论文《中国考古学研究中的情境分析》,文中谈到“情境分析”这种研究方法,我国考古学界很早就已经开始运用这种方法了。令人遗憾的是,我们未能将它上升到理论的高度,后来英国考古学者提出了一个概念叫作“情境考古学”。

我也是在学习了情境分析方法相关内容之后,觉得如果要将这种方法应用于铜镜研究领域的话,就是要把一面孤立的铜镜发掘品,重新回归到原始的出土环境当中,再将铜镜与墓主人进行有效的关联,尽可能补齐各种信息,最终形成一个完整的数据链。到了这个程度,这项研究可能才算结束。在这次讲座的前期准备阶段,我也逐渐产生了一种强烈的愿望,那就是一定要树立文物考古研究的整体观。

举例来说,当我们看到之前提到的六山“镜王”时,面对展品说明牌上简单的考古信息,应该按图索骥,寻找作为第一手材料的考古发掘简报,通过简报再去找寻墓主人的相关信息,进而找到其容貌复原等最新研究成果。总之,就是以铜镜作为切入点,由镜至墓,由墓到人,落脚点是当时人所创造的历史文化,最终实现考古学家所说“以物论史”“透物见人”的目标。

用户登录

还没有账号?

立即注册