故宫苏轼主题书画特展里的文人画历史 演讲人:王连起 演讲地点:“光明讲坛”网络公号讲座 演讲时间:2020年12月

《光明日报》( 2020年12月26日 10版)

王连起 1948年生,现为故宫博物院研究馆员、国家文物鉴定委员会委员,长期从事古书画研究鉴定工作。主编有《米芾书法全集》(30卷)、《石渠宝笈》(40卷)、《唐寅书画全集》(3卷)、《赵孟頫书画全集》等。

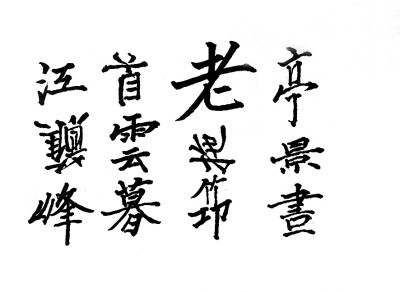

图一 苏轼的《远眺》七言绝句

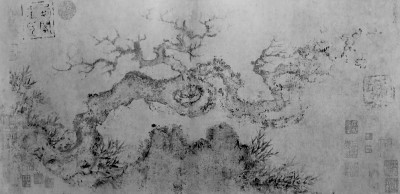

图二 宋苏轼《木石图》

图三 宋苏轼《六君子图》

图四 元赵孟頫《秀石疏林图》

图五 元赵孟頫《水村图》

苏轼是我国古代著名的文学家、艺术家,他不但在诗文、书画等方面具有深厚的造诣,同时因其高雅的生活品味与豁达的人生态度,而散发独特的人格魅力。苏轼的艺术与思想乃至生活情趣都对后世产生了十分深远的影响,他本人也成为备受景仰的文人典范。

今年适逢故宫600周年纪念,9月至10月间专门在故宫文华殿举办了“千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展”,一时引起人们对苏东坡的颇多关注。今天的讲座,就跟大家简单谈谈苏轼的文人画问题。

历史上的苏轼与文人画

中国的文人画,在世界艺术史上是一个独特的现象。关于它的起源,因标准不一,说法也就不同。如将之理解为文人作画,其起源就要早到东晋的顾恺之、唐代的王维等;如果将作画的目的理解为遣兴适意、抒情自娱和托物言志,并提出评判主张,从而形成一种绘画思潮,并且冠名直接与文人相关而称作士人画,其始者就只能是北宋的苏轼苏东坡了。

从历史的角度看,苏东坡在绘画史的作用,不下于他在中国的文学史、书法史方面。因为他的士人画即文人画观念的提出,使中国绘画发展的方向发生了根本性的改变。因此讲文人画发展过程中曾起到重要作用的人物时,几乎都集中注意到三个人:宋代的苏轼、元代的赵孟頫和明代的董其昌。有的论者甚至说苏轼“这种以高逸人品为核心的‘不可荣辱’之艺术精神,经后人不断实践,至明董其昌,发展为文人画论的重要原则,成为中国绘画的优秀传统”。

但是,苏、赵、董三人的文人画理论是非常不同的,他们的审美旨趣、创作实践更有明显的区别。客观上三人所处时代的社会环境不同,主观上其个人的思想性格、甚至道德人品的差异也很大。尤其是在“高逸人品”和“不可荣辱”方面,东坡一生志存高远,心系家国,而且进退不改其志,荣辱不易初心。道德、文章、人格魅力冠绝古今,人以“坡仙”称之。董其昌仅以书画为人所知。故宫举办的“苏轼主题书画特展”,以东坡词名句“千古风流人物”为题,东坡是当之无愧的。而董其昌生于晚明,面对内忧外患,阉祸党争,《明史》称其“身自引远”,但在船山弟子章有汉《景传斋杂记》中,记有董曾为魏忠贤书楹联、匾额、画画事。

苏东坡创导文人画,同北宋绘画发展出现的问题分不开,更同东坡本人的人品、才识和性格分不开。

宋代经济的发展、商业的繁荣引起社会对艺术品的大量需求,加之绘画技艺的成熟,出现了大批以售画为生的职业画家。为满足市场需求,职业画家不仅创作题材受到约束,主观意愿的发挥也相对减少,画法因此也落入模仿、习气和程式化。《图画见闻志》记袁仁厚得前代画家画样而作画成名,当然属于模仿甚至抄袭。《画继》记刘宗道每创一稿,便画数百本出售,自然也使千图一面,趋于雷同。名画家赵昌的“折枝花”,也多从“定本”中来,必然有程式化倾向。这种情形下,促使要按己意创作,以及题材、画法不受需求影响,甚至把诗文意趣引入画中,把书法用笔施于画法,以遣兴抒怀、托物言志为目的之文人画应运而生。

而当时有条件创导文人画主张和理论的人物,只能是苏东坡。因为北宋虽然有不少文人能画,如郭忠恕、文同、王诜、李公麟等,其艺术水平之高甚至不让当时最好的职业画家,但未见其有关审美主张的论述。东坡则不然,他学识渊博,文、诗、词、书法诸艺术门类都具有极高的造诣,而且东坡还将自己的诗文书法艺术思想,融会贯通到他的艺术创作理念中,实现其“自出新意,不践古人”的审美创新理想。

苏轼眼中的“士人画”

值得注意的是,东坡的文人画被其本人称为士人画,这同明清人讲的文人画是有区别的。他的“士人画”,是同“画工”画对应提出的:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛……”(苏轼撰,白石点校:《东坡题跋》卷五《跋宋汉杰画》,浙江人民美术出版社,2016年)明确将士人画置于画工画之上。这是因为,宋代绘画艺术已高度成熟,形似甚至神似,都已经满足不了以东坡为代表的当时士大夫阶层艺术家对绘画进一步的更高层次的审美需求。东坡认为的士人画,是“能文而不求举,善画而不求售,文以达吾心,画以适吾意”(苏轼撰,白石点校:《东坡题跋》卷五《书朱象先画后》,浙江人民美术出版社,2016年),这是职业画家如袁仁厚、刘宗道和赵昌们做不到的。

“吴生(吴道子)虽妙绝,犹以画工论。摩诘(王维)得之于象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神骏,又于维也敛衽无间言”,这是东坡二十六岁签判凤翔府任上所作《王维吴道子画》中的诗句。东坡推崇王维“得之于象外者”,就是绘画摆脱一切束缚以抒怀适意。其中,仙翮谢笼樊典出自《列仙传》:变篆为隶的王次仲拒始皇帝诏,将被杀,竟于槛车中化作大鸟振翼飞去,以三大翮堕与使者。始皇名之为落翮仙。东坡以之比作绘画创作达吾心、适吾意及摆脱束缚的强烈追求。将艺术创作的娱人改为自娱,彻底改变了以往绘画“成教化、助人伦”的政治功能。这个改变不仅是技艺画法,而是中国绘画的发展方向。因此,“达吾心”“适吾意”的创作诉求,是东坡士人画即文人画的核心论点。

东坡的士人画主张,还有其个性鲜明的特点,这就是“诗画本一律,天工与清新”。东坡在上引《王维吴道子画》中谈道:吴之所以不及王,是吴仅仅是画艺的绝妙,而王“摩诘本诗老”,其画更是“亦若其诗清且敦”。东坡在《书摩诘〈蓝田烟雨图〉》中亦说:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。”东坡所看重的,是王维画境体现的诗意,即诗情与画意相通。诗与画本是不同的艺术门类,但在抒发情感、寄托心意方面是有相通之处的。古人讲诗言志,当然是本一律了。东坡作为才情横溢的大诗人、艺术全才,对各门类艺术的审美情趣能融会贯通,所以他强调诗画一律而又天工清新。

讲到东坡诗画问题,忽然想起一个故事。丁傅靖《宋人轶事汇编》特别是中华书局出的《苏轼资料汇编》列引用书目五百八十余种,竟遗漏了《兰亭考》的作者桑世昌《回文类聚》其书。卷三录东坡《远眺》诗七言绝句,如图所示(图一)。神宗熙宁年间北朝使至,每以能诗自矜,以诘翰林诸儒。上命东坡馆伴之,北使以诗诘东坡,东坡曰:“赋诗亦易事也,观诗稍难耳。”遂作晚眺诗示之,北使惺愧莫知所云,自后不复言诗矣。相类的记载,还有岳珂的《桯史》《东坡属对》条。此诗为“长亭短景无人画,老大横拖瘦竹筇。回首断云斜日暮,曲江倒蘸侧山峰。”此诗诗中有画,可见东坡才思敏捷而诙谐风趣。

东坡称文人画为“士人画”。在古代,士人同文人是有区别的。士要通六艺,士大夫要有修齐治平的信念和担当,礼义廉耻的操守;士人必须通文,后来的文人则并不都是士。宋元以后文人多变为书生,东坡所谓“会挽雕弓如满月”,董其昌就不会了。

从“士人画”到“君子画”

东坡的士人画,题材主要是枯木竹石类“君子画”(图二),画与君子关联,体现出高洁的寓意。竹中空外直,有节耐寒,最适合喻君子的正直、谦虚和气节。白居易《养竹记》讲竹的四种美德对“君子”的启示,最后一条是“竹节贞,贞以立志,君子见其节,则思砥砺名行,夷险一致者”。所以文人中以名节砥砺者,都敬竹爱竹。王子猷说“何可一日无此君”,这是竹以君称的出处。东坡甚至讲“可使食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗”。东坡在为文同所作的《墨君堂记》中,详细地讲了竹的美德:“稚壮枯老之容,披折偃仰之势,风雪凌厉以观其操,崖石荦确以致其节。得志,遂茂而不骄,不得志,瘁瘠而不辱。群居不倚,独立不惧。”

东坡画竹(图三),是墨笔写意。从画法上讲,写意是与工笔对应的;从美学角度讲,在当时是强调文人画与画工画的区别。这一时期墨笔画同设色画相较,还有雅俗之分,尤其是墨竹。黄山谷《道臻师画墨竹序》云:“故世之精识博物之士,多藏吴生墨本,至俗子乃衔丹青耳。意墨竹之师,近出于此。”

同时人黄裳《书墨竹画卷后》云:“终日运思,章之以五色,作妖丽态度,易为美好,然而过目而意尽焉。以单毫饮水墨,形见渭川一枝,遂能使人知有岁寒之意,不畏雪霜之色,洒落之趣,此岂俗士贱工所能为哉?”

而代表了皇家审美趣味的《宣和画谱》,则对东坡文人画论中“得于象外”观点及其画作题材、画法特征加以总结,《墨竹序论》一节称:“绘事之求形似,舍丹青朱黄铅粉则失之,是岂知画之贵乎有笔,不在夫丹青朱黄铅粉之工也。故有以淡墨挥扫,整整斜斜,不专于形似而独得于象外者,往往不出于画史而多出于词人墨卿之所作。盖胸中所得固已吞云梦之八九,而文章翰墨形容所不逮,故一寄于毫楮,则拂云而髙寒,傲雪而玉立,与夫招月吟风之状,虽执热使人亟挟纩也。至于布景致思,不盈咫尺,而万里可论,则又岂俗工所能到哉?”

可见当时人们是将墨笔画的画法和题材视为一体,尤其是墨竹,墨笔画被归入文人画的范畴之中,同设色(丹青)画形成高下俗雅之分。东坡的士夫画即文人画理论,是针对士夫作画提出的创作要求,不是他对绘画作艺术的评价,这一点需要明确。就绘画艺术而论,东坡是完全承认并极为推崇吴道子的。他将吴道子的画,同杜甫诗、韩愈文、颜真卿书并称为“古今之变,天下之能事毕矣!”说吴画“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,这同认为凡学不了就是不可学,甚至称为魔道是完全不同的。

君子画的进一步发展

宋元之际,受苏轼倡导的君子画是文人画题材的影响,君子画得到了进一步发展。竹石之外,兰、梅、水仙等亦各以其自然属性受到人们的崇尚,这进一步扩大了“君子画”题材的范围。特别是兰,隐于幽谷,孤芳自赏,自古就是高人逸士情操高洁的象征。因此,梅、兰、水仙同枯木竹石一起,日渐成了君子画的典型题材。

而君子画的画法同书法的关系也日渐引起了人们的注意。首先书画共同的工具是毛笔。毛笔最适于表现点线的变化,而相对复杂的景物,则必须刻意描摹,这是其在书法和绘画创作中的区别。而兰竹,是较容易以书法用笔来表达的。北宋之前的中国艺术中,书法家的地位明显高于画家,所以文人作画多倾向于书法用笔的“写”。南宋末赵孟坚的墨兰,几乎已经到了“写”的程度了,但只有到元初赵孟頫,“君子画”才真正完成了从“画”到“写”、从自为到自觉的飞跃,这集中体现在赵孟頫著名的题画诗中:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同。”这个“八法”是指王羲之《兰亭序》第一字“永”的八种笔画,后世因此将“八法”当作了书法(点画)的代名词。赵孟頫《秀石疏林图》(图四)就是书画用笔相通的示范作品:画中画石用笔转侧刷掠、劲利飞动,确实是书法中的飞白笔法,充分表现出石头的形态质感;而古木则是中锋用笔、圆浑流畅,笔势也相对安详舒缓,体现出篆籀笔画的尚婉而通;新篁杂草,笔法变化丰富,为二王小草书的点画使转。可以说,对于古木竹石幽兰这类的君子画,赵孟頫从理论到实践,确定了一个可行的支点,这就是书法用笔。

绘画自宋代之后最主要的题材是山水,而宋代山水画,状物象形的要求很高,特别是北宋,绝大多数山水画其境可居,其景可游,没有绘画的基本训练是难以措手和厕身其间的。解决这个问题的人,还是赵孟頫。

中国的山水画,对宋代之后影响最大的,是五代北宋的董源、巨然的董巨派和李成、郭熙的李郭派。赵孟頫为了使山水画体现文人的情趣和笔墨,特别是使没有受过像职业画家那样专门训练的文人也能画,便对这两派都进行了改造。何为改造,说来似乎轻松,就是两字——“省减”。试以赵孟頫《水村图》(图五)与董源《夏景山口待渡图》及巨然《山居图》比较,就会发现,尽管在五代宋初的董、巨绘画中,画法已有程式化倾向,树石都相对简化,但同赵孟頫所谓的仿董巨相比,不仅构图要复杂,描绘也更具体,董巨所施笔墨要比赵氏多很多。以赵孟頫的《双松平远图》《重江叠嶂图》与传为李成的《茂林远岫图》及郭熙《早春图》相比,赵的“偷工减料”,到了仅存形模的地步。赵氏两图只有各自的两棵松树着笔墨多一些。如果以北宋画为标准,《重江叠嶂图》肯定被认为是没有完成的作品。有人说,南宋人已经在笔墨及构图上省减了。是的,李唐、刘松年、马远、夏圭的画都大幅省减,构图从全景改成局部,即所谓的马一角、夏半边;画法的省减主要体现在笔法上,墨色在晕染方面似更受到重视。例如,马、夏的斧劈皴比郭熙、范宽省减得非常明显,远景淡墨一抹,却也能显得山水空蒙。画法、画技可称是另一种变化,也具有相当的艺术性。梁楷、法常亦然,有些禅画甚至省减到似速写,有的也很精练,但这是画家的笔墨,是画家的省减,过于程式化而失去了书法用笔的趣味,体现不了文人士大夫的情感寄托。而赵孟頫的画虽简,但能见前代大画家的意蕴(即他强调的古意),因而有区别于职业画家的工细浮艳,而见文人画的逸笔格调和笔墨趣味。所以赵改造的李郭,文人能画,如曹知白、朱德润、唐棣;赵改造的董巨,文人也能画,如元四家。

可以说中国文人画的发展,只有到了赵孟頫才出现了坚冰已经打破,道路已经指明,航向已经开通的局面。

可惜的是,宋元之后,苏轼倡导的崇尚人品道德的文人画性质发生了根本变化,这个变化的代表人物就是董其昌。

董其昌在文人画发展中的作用,我认为有两个方面。第一点,理论上以佛教禅宗的南北宗喻画亦有南北宗。近来对此问题的研究,几乎已经成为绘画史和绘画理论研究的“显学”了,但这里的问题很多,意见分歧也极大。第二点,当是绘画创作和范围方面的,那就是对中国画的“省减”。在这一点上,董其昌可以说是赵孟頫的继承者,甚至是唯一的继承者,并且走得更远。相对于画分南北宗,“省减”问题似乎并未能引起普遍关注,似乎还没有人将它同对文人画的作用及其造成的影响结合起来作专门的讨论。而这两个问题,都同董其昌受禅宗的影响有直接关系的。但与苏轼不同的是,董其昌对于宋元体现文人精神崇尚的墨竹类君子画,是一笔不画的。所有将董其昌与苏轼相提并论的人,似乎都没有注意到董的南北宗名单中也没有苏轼。

其实董其昌与苏轼、赵孟頫在文人画创作上的区别,还是很明显的。东坡崇尚体现人品节操的君子画,董其昌不画也就没有崇尚问题了。东坡画竹是水墨,而董其昌画山水中,有设色极为艳丽者,他将颜色作水墨用,墨分五彩,色就不仅是五彩了,《秋兴八景》图册、《昼锦堂记》等都极尽用色之能事,而笔色调和,完全区别于以往青绿山水的工笔画法而见逸趣,这是他对山水画法的一个贡献。但这与论者所谓东坡“以高逸人品为核心的不可荣辱之艺术精神”没有继承关系,而董其昌与赵孟頫最大的区别就是绘画题材的单一性。

特别是董对绘画题材的省减,客观上就是回避绘画需要的技能。这是理论上受人拥护之处,在创作实践上,董其昌给要当书画家的文人开创了方便易行之路。但这是否造成绘画艺术的萎缩呢?叶廷琯《鸥陂渔话》引方兰坁《书论》称:“思翁尝为座师某公作书,历年积聚甚多。一日试请董甲乙之,乃择其结构绵密者,曰:‘此平生得意作,近日所作,不能有此腕力矣。’某公不禁抚掌曰:‘此门下所摹者也。’乃相视太息。”“门下所摹者”能让思翁自己认为是“平生得意作”,时下人们看到听到那么多的董氏书画的真伪问题而难以辨别,也证明学董仿董的相对容易,避难趋易,人之常情,但是对绘画艺术的这些影响,似乎又让后世研究者有了更多的思考空间。

(本版演讲资料及图片均由故宫博物院提供)

用户登录

还没有账号?

立即注册