【聚焦三星堆】杨晓邬:三星堆的文物医生

本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊

杨晓邬:三星堆的文物医生

《巴蜀史志》编辑部 书服家

杨晓邬,男,四川省合江县人,1947年8月出生,四川省文物考古研究院副研究馆员,现任中国文物学会、文物修复委员会会员。1974—2007年,在四川省博物馆及四川省文物考古研究院专业从事文物修复保护及鉴定工作。

杨晓邬修复了上千件珍贵文物,在文物修复方面取得重大成就。他修复过西周至明代的铜罍、铜釜、铜甑、铜镜、铜马、铜灯、铜壶等;1987—2003年,他主要负责三星堆祭祀坑出土文物的修复工作。这段时间,他完成了三星堆出土的玉边璋、青铜大面具、青铜金面人头像等一级文物的修复任务,其中青铜神树的修复过程最为艰难。耗时8年,破碎的青铜神树残片经过反复试验拼接,杨晓邬修复好了高达396厘米的青铜神树,这也奠定了他在文物修复领域的地位。

杨晓邬坐在茶馆中,往桌子上摊开一卷相册,一幅幅老照片映入眼帘。他指着照片,不疾不徐地讲述着青铜器的造型和古蜀人的技艺,仿佛一下将我们拉回到3000多年前古蜀人铸造青铜器的现场。面具、神树、方尊,在一声声打击声中塑造成型,然后被用于祭祀奉献于洞坑之中。过了3000多年,这些文物终于重见天日,被送到他的手上。他用一双妙手,将成千上万件青铜器修复。杨晓邬,这位不知疲惫的老人,正是四川青铜器修复第一人。

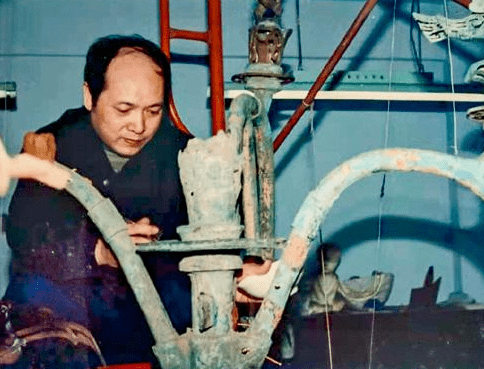

杨晓邬修复青铜神树(杨晓邬 供图)

四川第一位青铜修复专家

杨晓邬今年74岁。74年的时光因文物修复被分为两个阶段。第一个阶段是在1974年之前,他完成学业,被分配到西昌当了7年知青,在上山下乡的热潮中度过自己的青春时光。第二个阶段是1974年之后,他离开插队的乡村,回到成都,被分配到四川省博物馆,与文物终身结缘。

刚刚回到四川省博物馆的杨晓邬,对未来也一片茫然。他既不是文博专业的学生,又对考古知识知之甚少,但他沉稳、细心的性格却给身边同事留下深刻印象。

当时,从美国留学回来的著名考古学家冯汉骥担任四川省博物馆第一任馆长,他深知文物对于文化研究和传播的重要性,于是便想将四川省博物馆仓库中的文物修复完成以对外展示。但当时全四川都没有文物修复的专业人才,于是冯汉骥寻访民间,终于找到一位铜匠师傅,希望这位铜匠师傅能帮助四川省博物馆修复青铜文物。作为四川省博物馆的年轻力量,杨晓邬便跟着铜匠黄师傅学习铜器修复。这一学便入了门,心灵手巧又性格沉稳的杨晓邬很快便成为四川省博物馆里掌握铜器修复技艺的巧匠。

1976年,国家文物局在上海博物馆举办全国青铜器文物修复培训班。杨晓邬有幸成为四川选派的唯一学员。当时执教的是王荣达和顾友楚,他们两个是上海博物馆的泰斗,王荣达作为青铜修复老专家,负责北京荣宝斋民国年间的青铜文物的修复,顾友楚是上海本土的博物馆文物修复大师。两位老师高超的业务能力为杨晓邬之后的修复生涯打下了坚实的基础。

杨晓邬修复青铜神树(杨晓邬 供图)

那个时候,培训班教学注重实践,老师针对不同学员的实际操作技能进行针对性地理论讲解。“那个时候的文物是学员自带的,因为上海博物馆提供不了那么多的实践文物,我带去了用塑料口袋装的汉代铜釜,文物破碎不堪。我在上海主要学习焊接、着色做旧、纹饰制作等文物修复方法。”谈起那段时光,杨晓邬至今都记忆犹新。

以焊接为例,原本四川老师父的做法只是将残片放到松香里烤一烤,把残片粘起来就可以了;但在上海,杨晓邬第一次学习运用环氧树脂进行粘接,这种粘连方式更加结实。在着色做旧方面,老师着色用的是虫胶漆,多种颜色配备齐全,在具体操作教学中,他们选用和文物接近的颜色,通过调和,可以直接涂抹在文物上。在纹饰上,上海博物馆收录的都是中华人民共和国成立前商周时期的文物,杨晓邬学习了大量商周时期的纹饰做法。

这些技艺启发了杨晓邬的创造性。在后来的不断摸索中,他逐渐形成了一套完整的系统方法:文物出土转移到修复实验室之后,杨晓邬会观察文物表面以及附着物,了解残留信息。观察之后,还需对文物进行取样与检测,不仅如此,杨晓邬还要记录原始信息:文物的质地、成分、氧化程度以及保存状况。在用纯净水清洗罍、尊这种容器内部时,有时还会发现隐藏在泥土中的其他青铜器,他们会进行“二次考古”,最后杨晓邬会按照文物碎片的造型、质地等进行分类对比与拼接,再进行试验预合,来确认之前的拼接方法是否正确。预合后能直观地看到文物的基本形体,这将会为后续的修复工作提供重要参考。

这些知识与技艺培训,让杨晓邬学习到青铜器修复专业的系统性知识,实践能力也大为提高。而四川青铜器修复事业,也从杨晓邬的修复实验室逐渐发展起来。

杨晓邬修复青铜神树(杨晓邬 供图)

修复神树

学成归来的杨晓邬,开始主导对四川省博物馆青铜器文物的修复工作。他从春秋战国、秦汉等时期的文物入手,不断实践、学习和反思修复方式,不仅修复了大量青铜文物,更积累了丰富的修复经验。

1986年,三星堆开启了1、2号祭祀坑的挖掘工作,在出土的7000多件文物中,数量最多的是青铜器,它们风格诡谲、造型奇特,其修复工作最后落在杨晓邬的肩上。

在修复过程中,杨晓邬发现三星堆出土的文物与其他地区出土的文物有很大不同,因为这些出土文物在被掩埋之前,就被人为地敲碎或是砸扁,继而被焚烧。比如青铜立人像,发掘出土的时候发现其以腰部为界被截成了两半。且文物破损与变形严重,这对文物修复工作来说是相当大的挑战。

杨晓邬的办法是从最简单的文物着手,不断加深对三星堆青铜器的理解。从玉璋到太阳器、从人像到面具,杨晓邬沉浸在铜与火的交融中,沉浸在古与今的对话中。在那间不到30 平方米的修复实验室内,杨晓邬逐渐摸索出复原三星堆文物的方法与技艺。

也正因有前期的积淀,1990年,杨晓邬终于迎来人生中最重要的一次文物修复。

1990年,杨晓邬带着徒弟郭汉中,开始修复三星堆出土的最大、最复杂、也是最独一无二的文物——青铜神树。

这件文物出土时,就在全世界引起轰动,学术界对它的造型、用途、工艺等都产生了浓厚兴趣;而要将其完整修复出来,更是面临巨大挑战。神树的大型碎片就有70多块,还有无数小型碎片;而且,杨晓邬研究发现,神树树干不同位置的青铜“树皮”并不是一样厚。“神树树干一面厚一面薄”,这也许是古人故意为之,也许是后天风化侵蚀而成,但无论怎样无疑给修复工作带来巨大难度。更重要的是,没有人知道神树原本的样子,修复工作又不允许杨晓邬和郭汉中无休止地尝试,所以一切对于神树的设想,只能在头脑中验证。

杨晓邬根据造型、花纹的不同把碎片分好类,再把同类的碎片进行多次的拼接与对比处理。神树比普通青铜器大许多,他们只好在室外进行修复工作。于是在考古研究院外的天井里,杨晓邬与弟子搭起一个5米高的棚子,并装上脚手架,四周还遮上塑料膜、盖上玻纤瓦,以此当做修复的工作台。

他们每天都在思考神树到底应该长什么样?杨晓邬每天一边思考一边试验,一切都是未知。在修复青铜神树整个过程里,光研究就用了3年之久。

在修复神树主干之前,杨晓邬一直以为青铜龙是一件独立的青铜器,应是神树上一个单独的插件,于是将扭曲的龙身体独立焊接。但在修复完之后,青铜龙却毫无生气,完全没有三星堆文物奇异诡谲的造型风格,他们只好将青铜龙恢复原状重新构思。后来杨晓邬想到,也许这条青铜龙不是独立于神树,而是缠绕在神树上,扭曲的龙身正好说明龙与树之间的依附关系。他们沿着这样的思路来构思修复方法,在修复神树的同时修复神龙。令所有人意外的是,青铜龙的爪子、腹部和神树连为一体,这使原本“死气沉沉”的青铜龙一下子“活”了起来,呈现出奇异美丽的艺术感。

就这样不断尝试,不断推翻原来的设想,又不断改进方案继续尝试,修复工作一直持续了8年。1997年,396厘米的青铜神树出现在世人面前。在神树的枝条间、枝头的神鸟上,人们可以一览古蜀璀璨的文化。神树的修复也成就了杨晓邬,“在我所有修复的文物中,我最满意的就是神树”。它如同一颗生命之树,生长在杨晓邬的人生之中。

杨晓邬修复三星堆文物(杨晓邬 供图)

是匠人更是艺术家

除神树外,杨晓邬还完成了青铜大面具、玉边璋、青铜金人像 等一级文物的修复工作。三星堆让杨晓邬对修复技艺有了更深刻的理解,让他越发认识到文物修复不仅是一门技术更是一种艺术。修复人员不仅需要掌握焊接、铆接、粘接、银钉扣等专业工匠技能,还需要具备想象力与审美力。在没有任何文献记载作为参考的情况下,修复工作就是必须依靠想象力进行试验的排列组合。而且,文物修复不是一个单门学科,而是由多门学科组成的复合型学科。修复人员需要学习各个朝代的色彩、雕塑、建筑等多方面美学知识,只有深刻理解文物的形态、色彩、造型等风格,才能真正复原文物,让文物“活”起来。

作为一名“艺术家”,杨晓邬对修复后的文物有着特殊的感情,“它们就像我的孩子一样与我血肉相连”。1987年,当三星堆第一批文物第一次出国展出时,杨晓邬被一种矛盾的心理给笼罩着。一方面,他为中国文化将被更多外国观众认识而自豪;但另一方面,他又为这些文物在运输和展出途中缺乏“精心照料”而担心。杨晓邬就如同一位目送子女外出求学的父亲一样充满欣喜和担忧。

而现在,杨晓邬更担忧的则是技艺传承。越来越规范的制度、越来越先进的技术进入文物修复领域,但唯独离文物最近的匠人最紧缺。退休后的杨晓邬,在四川省文化艺术学院文物鉴定与修复专业执教,他想将自己毕生学到的文物修复技艺传授下去。目前,全四川有30多名文物修复人员,其中三分之二是杨晓邬的徒弟或徒孙,他们已经成为四川乃至全国文物修复领域的中坚力量。但文物修复是一份“守得住清贫,耐得住寂寞”的工作,不仅要对几千年的文物保持敬畏与热爱,还要能经受得住世人的拷问和历史的检验;非一片赤子之心,不可为也。

从业40余年,杨晓邬对破碎的文物倾注了一片赤诚,而那些被修复的文物也已融入他的生命。杨晓邬与文物之间有着一种静谧的对话方式,他借助手中的工具沟通着远古的伟大文明,让神秘的三星堆逐渐展现出清晰的面貌。也许那些深藏在地底的未解之谜,将会以文物之口,向我们讲述最终的答案。

(本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:《巴蜀史志》编辑部 书服家

用户登录

还没有账号?

立即注册