【历史文化】铜鼓“蛮歌”今何在:竹公溪与竹王崇拜‖杨朗

本文载《巴蜀史志》2021年第2期

铜鼓“蛮歌”今何在

竹公溪与竹王崇拜

杨 朗

竹公溪是四川省乐山市市中区境内一条重要溪流,发源自城北云头山,穿城(今日城区)而过,于张公桥注入岷江。竹公溪得名于溪边的竹王祠及相关的竹王崇拜已属公论。但为何乐山会有竹王崇拜,其又是如何影响竹公溪得名,古往今来却莫衷一是,且这其中又牵扯到乐山市市中区(古南安县)是否属于夜郎旁邑的问题。近日乐山市竹公溪泄洪工程完成,面貌焕然一新。怀古知今,在竹公溪历史迎来新篇章的同时,我们也有必要弄清它的前世故事。

一、竹王崇拜

竹公溪得名于溪边的竹林三郎祠堂(又名竹王祠、青竹祠),以及溪边相关的竹王崇拜与活动。关于竹公溪两岸竹王崇拜与习俗的记载多存于诗文中。唐代女诗人薛涛曾在嘉州题诗道:“竹郎庙前多古木,夕阳沉沉山更绿”,可见竹王祠早在唐代便已存在。明末清初诗人屈大钧诗云:“竹郎祠下竹公溪,水合三江到峡西。”清人王世桢诗云:“竹公溪口水茫茫,溪上人家赛竹王。铜鼓蛮歌争上日,竹林深处拜三郎。”与王世桢同时代的王培荀诗云:“报赛迎神唱竹枝,竹公溪畔竹王祠。”“川俗多赛神信巫”,赛神是民间神祇崇拜与祭祀的一种活动,“赛竹王”应是竹公溪上对竹王的祭祀活动,常在描写乐山风俗的诗歌中出现。但在清代,这种风俗多已消亡,不易得见。故,时人缪庭桂诗云:“竹公溪畔竹郎祠,曾记渔洋咏竹枝。铜鼓蛮歌今不见,远山一角望峨眉。”可见竹公溪与竹王祠、竹王崇拜的密切关系。可惜的是,虽民国《乐山县志》中仍有对竹王祠的记载,但原祠早已不复存在,遗址今日也无处可寻。

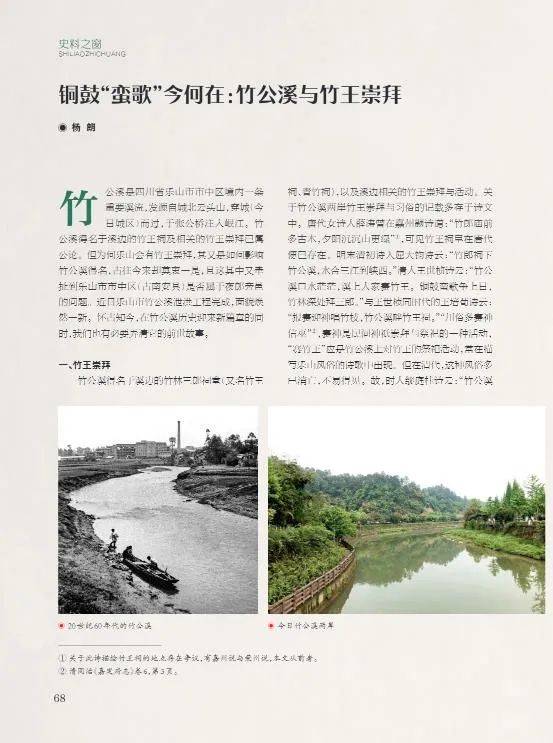

20世纪60年代的竹公溪

对竹王的崇拜来自于西南少数族群的民间信仰,最早详细记载竹王神话的文本出现在《华阳国志·南中志》中:“有一女子浣于水滨,有三节大竹流入女子足间,推之不肯去。闻有儿声,取持归破之,得一男儿。长养,有才武,遂雄夷狄。以竹为姓。捐所破竹于野,成竹林,今竹王祠竹林是也。王与从人尝止大石上,命作羹。从者曰:‘无水’。王以剑击石,水出,今王水是也,破石存焉。该文本记载的历史传说较为原始,当中并没有对竹王的族属做出描述。其所载竹王故事,主体当来自流行于夜郎地区民间口述流播的“前古代”神话传说。然而到《后汉书》中,范晔则将该文本充分历史化,“夜郎者,初有女子浣于水……自立为夜郎侯,以竹为姓”,并将其与夜郎国相联系,认为其是夜郎国祖先的传说。

从《华阳国志》和《后汉书》有关竹王神话的记述,可以看出竹王祠在常璩时代便存在,且竹王传说至少此时已广泛流传于西南少数族群中。而这些族群在东晋成汉时期被华夏人统称为僚人,夜郎国的族属属于泛称的僚人。竹王是僚人对其历史的一种神话性记忆,今天西南地区,还保留有许多竹王信仰痕迹,特别是以贵州省为代表的夜郎国核心地区。西南的少数民族中,也或多或少保留该崇拜或受其影响,例如彝族、苗族、仡佬族等,都有类似的竹崇拜。

今日竹公溪两岸

可以判断,乐山市竹公溪的得名应与古代西南少数族群僚人的竹王崇拜密切相关。但为何古代竹公溪周围会出现僚人的民间信仰,是否可以说明古代乐山地属夜郎国统治范围?

二、夜郎旁邑辨误

由于显见竹公溪与僚人竹王崇拜的关系,其得名一种影响极大的观点便是,汉时南安县(今乐山市市中区辖地)古为夜郎旁小邑,当地人民因感念旧王,故修建竹王祠。这在清同治《嘉定府志》中记载尤为典型:“至西汉乃置县”“按今郡为夜郎旁小邑……古夜郎国汉武帝开西南边道为南安县地……谓其国人不忘王德为之祠祀”。清嘉庆《乐山县志》亦将南安县的开端追溯到汉武帝置犍为郡时。这种说法不仅出现在地方志中,其他史书中也广泛出现。徐中舒先生在论述夜郎国疆域时也认为其范围达到过南安县乃至于武阳县(今彭山县)。但随之而来的问题是,南安县是否确为夜郎国旁小邑,到汉武帝开犍为郡才归属汉帝国?若不是,为何许多文献都将其归为古夜郎国范围?

穿城而过的竹公溪

南安县位于成都平原的最南端,大渡河、青衣江与岷江三江汇流之处。蜀王杜宇时,“自以功德高诸王,乃以褒斜为前门,熊耳、灵关为后户,玉垒、峨眉为城郭。”以熊耳为后户、峨眉为城郭,而峨眉山在南安县之南,熊耳山在南安县之西,可见南安县地至少于蜀王杜宇时已属古蜀国统治范围。即便《华阳国志》中记载的开明王朝保子帝“攻青衣,雄张僚僰”,其区域包括南安县,也只能说明受僰人影响,处于三江汇流处的南安县,有可能是蜀国与僰人势力范围的过渡地带。《华阳国志》将僰称为“僚僰”,但事实上僰人与僚人相去甚远,此处将僚、僰并称是南北朝时受僚人入蜀影响,将名称张冠李戴的结果。故,不可将商周时期的南安县地视为属于僚人势力范围。秦惠文王更元九年(前316),司马措灭蜀,此时尚未置南安县,其地应属丹犁国(今丹棱县,位于乐山市北部)之范围内。

直到秦武王元年(前310),“诛蜀相壮……伐丹犁”,并“南安县……置青衣江会”,将蜀郡的南界扩展至此,故设南安县。据研究表明,秦朝移民最南端,有史可考者,大约在峨眉县一带。一直到汉武帝建元六年(前135,又有研究认为设犍为郡在元光三年即前132年)设立犍为郡,而后为沟通牂牁郡将县扩为12个,“犍为郡,孝武建元六年置……县十二”,其中南安县便从蜀郡划到犍为郡中。武帝将曾属于蜀郡、巴郡的几个县划到犍为郡中,是想将其作为羁縻僚人的前哨战,只因南安县有盐官、铁官这些重要战略资源。显然,从古蜀国到秦汉郡县设置可见,南安县地从未属于夜郎国的统治范围。相比之下,《明清嘉定州志》梳理较为正确清晰:“商周时为蜀国地,而秦取蜀后置蜀郡为南安县。”

那么为何在一些地方志中,南安县被归为夜郎故地,造成一桩千余年的误解?其实这样的记载,在其他史书中有一条清晰的脉络。最早将南安县与夜郎国相联系的记载出现于颜师古《汉书·地理志》注,引应劭之说曰“犍为郡,故夜郎国”。此后,杜祐《通典》“犍为郡”条记载“嘉州,故夜郎国,汉武开之,置犍为郡”,正式将古南安县划为夜郎国范围内,马端临《文献通考》亦沿用此说。乐史《太平寰宇记》中更记载有:“眉州……古夜郎地,汉武帝开西南边立为犍为郡,其地接焉,今嘉州是也。”

造成这种误解的原因有二。其一,行政区域变迁频繁导致后人误会,特别是犍为郡、犍为县和嘉州(治汉南安县)建置区划的不断变化。犍为郡之范围自三国到南齐不断缩小,到南齐末年废郡时,南安县已不属于犍为郡;南安县在南齐年间因“僚乱”而荒废,北周年间嘉州初置,隋并入眉州,唐武德年间改回嘉州;而犍为县初设到今日之地已在隋文帝开皇三年(583),属戎州,到唐高宗上元元年(674),改隶属于嘉州。值得注意的是,唐玄宗年间“废州改郡”,嘉州被改为犍为郡,而治下又有犍为县。直到唐肃宗乾元元年(758)“改郡为州”,又改回嘉州。可见,嘉州、犍为郡、犍为县行政区划变迁频繁,极易混淆,容易将嘉州与汉犍为郡等同。其实应劭之说本无错,犍为郡治所原在鄨县后移至南广县、夔道县,最后才移到武阳县,而鄨县本就为夜郎故国之地,只是后人附会其说产生错误。欧阳忞《舆地广记》已意识到此问题:“然郡之北境大半本巴蜀旧县,如南安、武阳、牛鞞、资中、江阳、僰道是也,而《汉史·地理志》夜郎县乃属牂牁郡,则知今嘉州非夜郎故地。夜郎盖于今珍播等州人徒见嘉州号犍为郡,及领犍为县,遂以为本夜郎国,杜祐述《通典》亦承误焉。”总之,后人因行政区划变动频繁,犍为县后又属于嘉州,便将此时的嘉州等同于汉代的犍为郡,实则相去甚远。其二,后世如《通典》《文献通考》等记载亦并非完全将嘉州犍为县附会为汉犍为郡,也可能受到当地传闻影响。徐中舒先生对此的认识颇具启发意义,他认为《通典》之记录虽出于犍为郡设郡四五百年后,但因为那里还有大量夜郎遗民,当时的学者如杜祐等也只是采录了当地人累世相传的旧说。这并非毫无根据,只是徐先生将本地的“夜郎遗民”等同于古夜郎国遗民,实则这些夜郎遗民,是东晋成汉时期僚人入蜀的结果。僚人是古夜郎国的主体族群,在唐宋时四川仍有相当地区被僚人所占据,特别是嘉州等地。可以想见,他们一定会把本族的历史带入到蜀地,也极有可能将所占据之地描述为古夜郎国之地。杜祐等学者考察蜀地时被僚人的传闻所影响,也颇为正常。

三、僚人入蜀与竹公溪

既然汉南安县并非夜郎国旁小邑,那么为何竹王崇拜会在此出现?原因只有一个,来自于南北朝时期(特别是成汉时期)入蜀的僚人。蒙文通先生说:“僚人入蜀是汉、唐间西南民族之一大事……于西南历史关系至大”。竹王祠、竹王崇拜以及竹公溪之得名都与入蜀僚人密切相关。关于僚人,徐中舒先生认为他们所属的貉族为殷族三百六十氏族中的虎族,于周初南下居于山林之中。其说颇有英雄徙边记之意味,于此,我们不多讨论僚人之由来,而将其认为是西南地区区别于华夏的其他族群之统称。

关于僚人入蜀,学界争论最多的两个问题是僚人入蜀原因、方向和僚人入蜀之时间。关于僚人入蜀原因,据《蜀鉴》记载,其大规模入蜀发生在成汉汉兴六年(343),因成汉政权与东晋政权于蜀中展开拉锯战,李寿为弥补“都邑空虚”,而“从牂牁郡引僚入蜀”,以此“以实成都”,造成自象山以北的巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为,“尽为僚居”。其观点为僚人是成汉政权自南向北引入蜀中,《晋书》也隐然持此观点,“始从山而出,北至犍为、梓潼”。而今日之学者对“僚人北上”之说提出质疑,认为并非成汉政权引僚入蜀,而是僚人自出于山谷中,分布于巴地(今川东北)的僚人不可能是从南中迁来。关于僚人入蜀时间的争论则有“蜀本无僚”的成汉入蜀说,与“蜀本有僚”之说。

对于上述两个问题的争论,笔者同意刘复生先生之说,认为两者并不矛盾:“晋唐间史载巴蜀之‘僚乱’,不但有大量南中僚民北徙入蜀,也有原住僚民‘从山而出’。”但从南引入之僚与山谷中出之僚大为不同,可能不属于同一族群。北僚汉化程度较深,甚至“立隆城镇,所绾僚二十万户”,在王朝的编户齐民之中;而南僚属于夜郎遗民,其在深山中不为编户。另川中以“都”“思”“罗”等为开头,带有明显僚人痕迹的地名,多位于四川中南部,亦可见南北之僚不同。

如此,我们便不可否认成汉时期僚人入蜀的事实,而靠近僚地的南安县,则遭受此次“僚乱”尤为严重。自僚人入蜀后,犍为郡多荒芜,南齐之南安郡6县“皆以僚故荒废”,后周所置平羌县更有着平僚的意味。唐宋时期,中央集权恢复,对僚人展开一系列的驱赶或同化行动,但僚人的影响却一直存在,直到明清时期才逐渐消失。《蜀鉴》记载僚人“挟山傍谷……保据岩壑,依山履险”,反映出真实情况。竹公溪两岸多低矮丘陵,正符合僚人居住习惯。今日竹公溪两岸山壁上密密麻麻的崖洞,当地人称之为“蛮子洞”,说是从前“蛮子”居住的地方。而这些所谓的“蛮子洞”在现代考古中被称为崖穴悬棺墓,与僚人有关,在学界已属公论。

值得注意的是,应区分乐山地区的汉代崖墓与悬棺墓。乐山地区分布着众多从东汉到蜀汉时期具有四川盆地特色的崖墓,与悬棺墓有诸多类似处甚至重合;但若将其视为悬棺墓,无疑也承认了乐山在汉代便受到僚人影响。随着研究的深入,我们逐渐认识到这些汉代崖墓体现了整个汉帝国范围内的共同价值观,应是当地汉人的墓地。乐山地区的悬棺墓多利用汉代崖墓为葬所,或对崖墓加以改建,甚至在此处生活,洞中石刻像“椎髻”“桶裙”的形象也与僚人的特点十分吻合。且上文提到竹公溪边“铜鼓蛮歌争上日”的风俗活动,亦带有深厚的僚人痕迹。“蛮歌”自不用说,铜鼓应是由居住在滇东高原西部的濮僚系统的民族所创造,然后迅速为其临近的同一族系部落所采用。

竹公溪边的“蛮子洞”

值得一提的是,有关“竹公溪”最早的记载出自明万历《四川总志》中,考虑到地方史材料在明以前的缺乏和佚失,竹公溪之名应早于万历年间便已存在。以某公命名一地在乐山是常见现象,此某公或是政绩突出之官员,或是本地民间信仰崇拜之神。例如,乐山张公桥之得名便源于人们纪念修建该桥的川南道台张能鳞,此属前者;而属后者的典型是乐山城三江汇流处的肖公嘴。肖公嘴因其地的萧公庙而得名,萧公是兴于江西的水神,因乐山水患频发,在此处修建萧公庙无疑是为保佑来往船只。此地本名萧公嘴,后因讹传变为至今仍在用的肖公嘴之名,竹公溪之得名应与之类似。以“竹公”二字命名此溪,最合理的推测是自南北朝后竹公溪两旁多为僚人聚居,其带来竹王崇拜,并以“竹”命名此溪,如明清本《嘉定州志》便称其为“竹溪”。类似“竹溪”的名字或许最开始未受到官方认可,但却一直被民间延续下去。到了宋明时期,僚人势力虽衰退,但竹王祠与“竹溪”的名称仍然存在。至迟明朝中后期,乐山本地人因对竹王的信仰崇拜,便尊称此溪为“竹公溪”,同时此名也得到官方认可。

四、结语

根据上文论述,可以判断,乐山市市中区(古南安县)并非夜郎旁邑,当地的竹王崇拜也并非汉朝时便存在。南北朝时期,因战乱频繁,导致许多僚人“侵入”乐山,并居住在竹公溪两岸,形成一定规模。他们将本族共同的信仰、传说带到乐山,以“竹”命名所居住的小溪,并在岸边修建竹王祠,以此作为团结联系的纽带。由于僚人在乐山广泛而又持久的影响,竹王崇拜并没有随着僚人的败退和融入汉人而消失,反倒成为乐山本地文化的一部分。虽然竹王崇拜与相关风俗活动今天已经消失,但竹公溪的名字却一直沿用下来。

一条小小的溪流,背后蕴藏的竟是如此宏大的历史变迁。“大历史”与“小历史”便如此得以统一,竹公溪背后的故事也成为乐山地方史乃至西南史地的一个侧影。

(本文载《巴蜀史志》2021年第2期)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杨 朗(河南师范大学历史文化学院)