【历史文化】成都南朝造像的“齐梁之变”印证——丝绸之路上,四川熠熠闪光‖吴晓铃

成都南朝造像的“齐梁之变”印证

丝绸之路上,四川熠熠闪光

吴晓铃

在中国古代佛教艺术的长河中,成都出土的南朝造像,一直是非常重要的存在。这是因为相比龙门、云冈石窟留下的北朝造像艺术精品,南朝目前主要的考古实物材料,主要来自成都及周边地区。

成都为何会成为南朝时期的佛教文化中心?这里的造像风格又源自哪里?12月27日,四川省第十九次社会科学优秀成果奖揭晓,四川大学历史文化学院教授霍巍的论文《齐梁之变:成都南朝纪年造像风格与范式源流》获得二等奖。在这篇论文中,霍巍不仅回答了为何成都会出现佛教盛况,还首次提出成都的南朝造像要分为几个大的阶段,在不同的年代存在来源和风格的不同。尤其值得一提的是,透过这些佛教艺术的来源,霍巍再次揭示了中华文明开放包容、兼收并蓄的特质,以及成都甚至四川在丝绸之路上的重要地位。

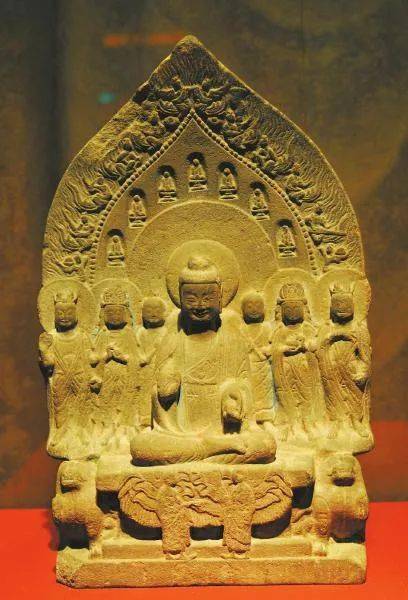

南朝背屏式石造像(四川博物 供图)

现存南朝造像成都最丰

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”……作为中国第一个佛教文化的高峰——南北朝,诗人杜牧曾经如此描摹盛况。然而因为种种原因,南朝造像保存下来的除了江苏南京栖霞山千佛崖和浙江新昌宝相寺龛像以外,几乎便只在成都发现。四川博物院镇馆之宝之一的齐永明元年(483年)造像,便是中国现存南朝造像中最早者。

霍巍介绍,“这尊造像1921年发现于四川茂县,出土后便被分割成数块,险些被盗卖出国。不料消息走漏后舆论愤慨,才随即截留,最终入藏四川博物院。”这尊造像,正面是一高浮雕坐佛像,衣饰是典型的“褒衣博带”,袈裟下摆垂悬于台座之上,形成中国佛教造像史上有名的“裳悬座”。

阿育王像 (吴晓铃 摄)

这尊造像源自哪里?此前早有研究人员发现,它出土的茂县位于四川通往甘肃、青海等地的河南道之岷江支道,而且造像石刻有供养者之名“西凉(曹比丘释玄嵩)”字样,“所以可以说明造像与西域凉州一带关系密切。”霍巍进一步发现,和这尊龛像临近小龛相似的考古遗存,在西域凉州武威、酒泉、敦煌一带发现的北凉石塔上较为多见;另一件出土于成都西安路的齐永明八年(490年)造像,其交脚弥勒的造型同样是凉州造像中流行的母题,“显然,这一时期的成都南朝造像在风格题材上保持着与西域凉州的密切关系。”

然而,相比此前学术界把成都的南朝造像视作一个整体来理解,霍巍认为很有必要把成都的南梁造像分成几个大的阶段。“比如早期阶段的成都造像受到了凉州的影响,但是到了梁的时候,便主要受到建康的影响。”

霍巍敏锐地发现,在齐永明八年(490年)造像中,右上角已经出现了一件凌空飘飞的天人像(飞天),日本学者认为这是典型的南朝天人像。到了梁朝,成都下同仁路2014年出土的一件梁天监十五年(516年)造像,已经出现了很多飘扬飞动的纹饰,带有浓厚的南朝装饰韵味。至于造像的风格和题材,已经出现了高冠博带、成队排列的供养人像等场面,以及更加完全的佛、菩萨、弟子、力士等组合。其中最引人注目的,是一大批阿育王像以及一批“曹衣出水”、形体高大的造像开始出现。

梁普通四年康胜造释迦背屏式石造像(四川博物院 供图)

开放包容铸就佛教造像的“成都范式”

成都地区的佛教造像,为何会受到遥远的凉州样式的影响?又为何会出现“齐梁之变”?霍巍认为,这不仅是佛教中国化的一个缩影,更折射出中华文明开放包容的特质以及成都在丝绸之路上的重要地位。

在霍巍看来,成都虽然地处西南,远离南朝政治中心,却可以通过“甘青道”与河西、凉州以及吐谷浑地区进行联系。特殊的区位关系决定成都可以同时接受东西方佛教文化的影响。这是因为当时北魏的兴起,汉代以来的丝绸之路已不像过去畅通。南朝要进入传统的丝绸之路,必须取道成都再向其西北方向折行。这个重要的时代背景,让成都的地理地位凸显。与此同时,南朝宋、齐时期,凉州是中国当时最重要的佛教文化中心,但十六国的兵荒马乱,凉州的高僧便开始了几次南迁,有的便进入了四川地区。此外,来自高昌、康居等西域僧人也多经青海道(河南道)入蜀。此时的成都,来自建康的影响还十分薄弱,因此佛教艺术的“凉州样式”在成都开始传播。到了梁武帝时期,他对成都地区的控制开始加强,因此建康的风格又开始在成都兴起。

在成都多地出土的阿育王像,便被认为和梁武帝对阿育王的推崇及阿育王像所具有的神力有关。

霍巍说,梁武帝“以佛化治国”,自比阿育王的化身。他曾主持改造长干寺的阿育王寺塔,并亲自参与对王育王像的修饰改造等。正是在此背景下,成都南朝造像的风格和题材开始大量吸收南朝政治中心建康的文化元素。

值得一提的是,成都的南朝造像并非只是简单的“拿来”,而是用成都自己的传统将外来文化元素加以融化、吸收以及再创造,最终形成了“成都范式”。霍巍认为,成都的南朝造像有来自汉代画像艺术的影响,“可以看到汉代画像石、画像砖上的重要技法被成都造像吸纳;同时还可以看到它的衣饰和人物姿态、面相法式融合了南北方的特点。至于阿育王像,完全和当时褒衣博带的造像风格不同,其衣饰特点为长袍贴身轻薄,与印度秣菟罗-芨多式样风格十分近似,这些风格在成都被融为了一体。”

“成都南朝造像出现齐梁之变,体现出成都佛教造像艺术强大的包容性和辐射性。更重要的是,我们可以通过这种变化,看到成都以及四川在丝绸之路上的重要地位,看到中华文明的开放包容和对外来文化的包容吸纳。”霍巍表示,正是这些研究角度,成为学术研究以小见大、透物见人的实践,也令关于成都南朝造像的研究有了更深刻的认识。

这些南朝造像闻名全国

南齐永明元年造像碑 (吴晓铃 摄)

1.南齐永明元年造像碑

1921年出土于四川茂县,国家一级文物,现藏于四川博物院。它是四川目前现存最早有着明确纪年的南朝造像(公元483年),是我国佛教造像中无量寿佛着“褒衣博带式”服饰的最早实例之一,也是四川现存最早有明确纪年的南朝造像。南齐时期,处于河西地区的凉州(今甘肃武威)已是当时中国最为重要的佛教中心之一。来自高昌、康居、吐谷浑等西域的僧人要往内陆传播佛教,就只有从这里到青海,入陇南,经川西北草原到成都,再前往长江中下游地区。当这件有明确纪年、且刻下了造像主持人名字的造像碑被发现,它可以重新勾勒出丝绸之路的过往:战火纷飞中,僧人们纷纷取道河南道入蜀。一位叫玄嵩的比丘在茂县主持刻下了这块造像碑,更多的僧人则再从成都出发,进入南京等长江下游地区,把佛教艺术传播到了更远的地方。此外,造像碑的“褒衣博带”的样式,它证明了佛教在传入中国的过程中,渐渐开始了中国化的进程。

2.梁中大通元年释迦牟尼像

1937年出土于成都万佛寺遗址,是该遗址出土的石刻造像中体量最大的一尊,高达153.7厘米。这尊造像除头部缺失外保存较好,可见释迦牟尼赤足立于方座上,他身穿圆领通肩袈裟,衣纹在腹部和腿部形成稠密重叠,衣襟下坠而飘逸。衣衫轻薄体贴,衬托出颀长而匀称的身躯,显得高大而健美。最为珍贵的是,佛像背后下部刻有铭文:中大通元年太岁己酉籍……景焕世子侍从鄱阳世子西止于安浦寺敬造释迦像一躯……中大通元年即公元529年,也正是南朝时期。这尊造像雕刻非常精练,衣纹细腻流畅,呈现为“秀骨清像”的特点。

南梁太清五年(公元551年)柱僧逸造阿育王像(吴晓铃 摄)

3.南梁太清五年(公元551年)柱僧逸造阿育王像

1995年,在成都市西安路一处窖藏坑出土,是目前全国发现的唯一一尊南朝阿育王全身像。它头部有高肉髻,面部有突出的颧骨和粗壮的八字胡;佛衣上有带折角的“海军领”,从左臂下方至两腿中间有一组平行的装饰纹样,袈裟长度只到小腿处。佛像双脚背后的长方形石板上刻有发愿文,制作年代、文物名称等信息一目了然。

来源:《四川日报》(2022年1月14日第9版 )

作者:吴晓铃