【历史文化】芦山茶马古道探秘‖李靖

芦山茶马古道探秘

李 靖

早就想写一篇有关芦山境内茶马古道的概述性文章,却因事务缠身,始终未能如愿。

我不是芦山人,甚至不是雅安人。虽然我已在芦山客居生活了十余年,早已将根深深扎进芦山这片沃土,融入了芦山的山水与血脉,并在这方水土上开枝散叶,但是对那段悠远苍凉而又溢满流金的历史是陌生的。

说起茶马古道,我曾也写过几篇类似文章。这些文章虽貌似精彩,却经不起推敲,仅写出了一些皮毛与表象,一些灵魂的东西却远未曾触及。

如果说要写一篇芦山境内茶马古道的文章,仅凭一些简单介绍与一些过气的资料就匆匆动笔,那是对茶马古道悠久历史文化的矮化与亵渎。所以我抱着审慎严谨的态度,迟迟没有贸然动笔……

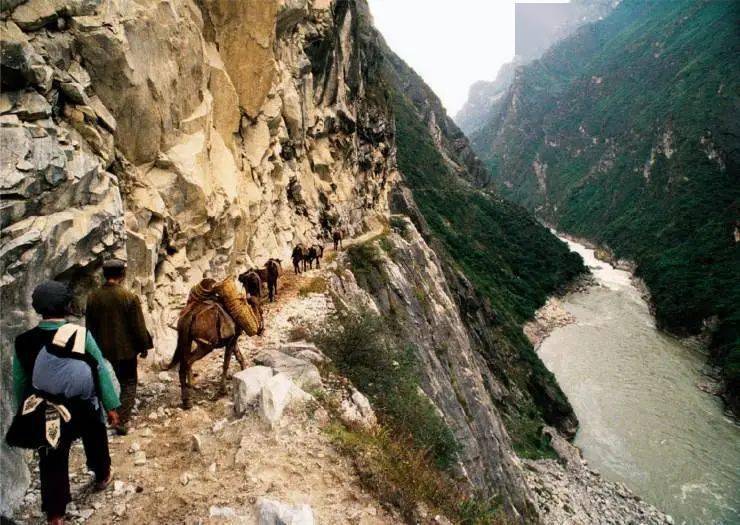

横断山脉的地理环境很特殊,货物只能靠骡马、牦牛和人驮运,一步一步踩踏出茶马古道。图中是行走在虎跳峡里的马帮(图片来源:中国国家地理)

心怀对茶马古道的敬畏与感念,收集散落在芦山各处,点点滴滴关于茶马古道的柳絮花瓣,又在芦山县地方志编纂中心主任刘照辉帮助下,取得了芦山茶马古道第一手珍贵的资料。

仅凭一些资料就开始写芦山的茶马古道?我认为,这是对芦山茶马古道历史的不负责任。于是,我花了几个月时间,到芦山周边四处走访,收集整理关于芦山茶马古道历史的点滴,并在当地两位文化名人赵泽平老师、唐国富大师指导帮助下,有幸蹚走于芦山崇山峻岭间,流连在姜城的大山小道,乱石险滩,心怀虔诚地寻觅芦山境内的茶马古道。在镇西山、龙门山、罗纯山中,登万丈绝壁,觅古道苍黄,体验茶马人“蹚古道”的艰苦卓绝,在荒芜阡陌人迹罕至的小道上,重蹚茶马历史的那份泥泞与坎坷。

芦山茶马古道(图片来源:芦山地方志)

芦山,偏安一隅,地处北纬30°,这是地球上贯穿“四大文明古国”一条神秘而又奇特的纬线。

芦山,位于四川盆地西缘,青衣江上游,东南与雅安市雨城区接壤,西南与天全县相连,西北与宝兴县为邻, 北与汶川连界,东北与大邑、邛崃毗连。在古代,芦山是川西咽喉,是连接川、藏的民族走廊与交通枢纽。

芦山,地跨横断山地和四川盆地过渡带,属中纬度内陆亚热带湿润性气候。独特的地理位置与天然的原始森林,县境多河流川泽,形成了重山叠嶂、河流纵横、峡谷逶迤、景色旖旎的桃源景致。

芦山,远在新石器时代即有氏族部落在此繁衍生息,从事狩猎和农耕。夏为梁州之域,商为氐羌地,周属雍州,后为青衣羌国地(或说蜀国地)。公元前316年建县以来,县名历经青衣、汉嘉、阳嘉。战国后期,秦惠文王时汉嘉、始阳、卢山、泸山、芦山更替。芦阳镇历为西部都尉、蜀郡属国都尉、汉嘉郡、县的治地。芦山自秦置青衣道至蜀汉阳嘉县,境域包括今芦山县全境和宝兴、邛崃、名山、雅安、天全的部分地。

芦山,正是得天独厚的区位和悠久渊源的历史,成就了茶马古道的辉煌与传奇。

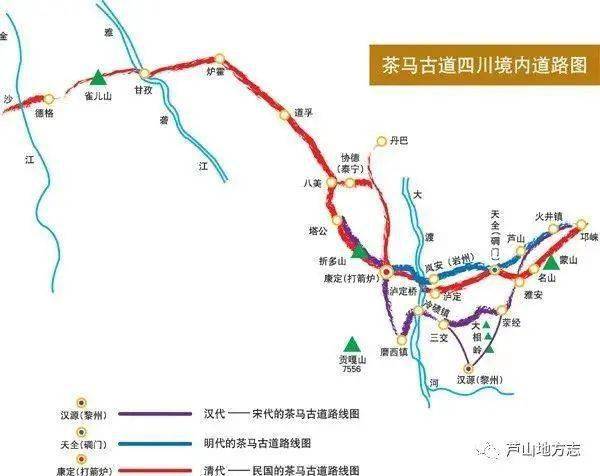

茶马古道四川境内道路图(图片来源:芦山地方志)

说起芦山的茶马古道,不得不提及两个与古道息息相关的名人。

张骞,中国汉代杰出外交家,丝绸之路开拓者,打通了汉朝通往西域的南北之路。张骞在出使西域时,在大夏国(今阿富汗)吃惊地发现了大量产自四川的蜀布、邛杖等物资,并将这一情况向汉朝皇帝做了详细汇报。在汉朝皇帝重视问询下,一条神秘的“蜀身毒道”才得以浮出水面。“蜀身毒道”就是茶马古道的前身,而且还早于北方丝绸之路。

司马相如,中国汉代杰出政治家,文学家,用口辞、礼物、货品、商贸、筑路工及赋文(《喻巴蜀檄》《难蜀父老》)作武器,就让经营“西南夷”工作取得了突破性成果。以不战而屈人之兵、文取柔治“西南夷”的经验,自临邛以西之松安镇马湖营出发, 披荆斩棘, 逢山开路,遇水架桥, 一路经马崖顶、 油炸沱、 高家场、何家场、高兴场、 越镇西山,渡玉溪河,进八步关,入青龙场,不畏艰难劳苦,镂出一条灵关古道,打通通往西南夷“蜀身毒道”的商贸。

在对外商贸日趋繁荣的同时,“蜀身毒道”这个名词也逐步被“南方丝绸之路”替代。经汉、隋、唐、宋后渐兴,盛于明、清。特别是在“大唐盛世”文成公主与吐蕃松赞干布和亲后,茶叶传入涉藏州县。这条道路的贸易,也从最早的以物易物简单交易,逐步演变成政权参与其中,大型商队有组织对外商贸活动了。道路沿途多建驿馆、客栈、酒肆、车马店、饭馆等配套设施。政府也增设了茶马驿、茶马司以及茶马都尉府等诸多行政机构进行管理,以便控制货物流通、维护治安、收纳税款等日常事务。这就是今天我们说的“茶马古道”了。

芦山,因其独得的地理位置,加之物产丰富,无论是在“蜀身毒道”时期,还是在稍后的“茶马古道”,这里都是其中重要的一环,是一个不可替代的交通枢纽与节点。无数的马帮与“背二哥”在芦山境内的邛崃山脉、龙门山脉、罗纯山脉以及二郎山山脉上,爬山涉水,披荆斩棘,踏冰卧雪,将南来北往的茶、盐、布匹、丝绸等物资,通过芦山多条“茶马古道”支道的运输,在芦山汇集,然后分流。或北上,或南下,或东进,又或西出,最终到达各自的目的地。

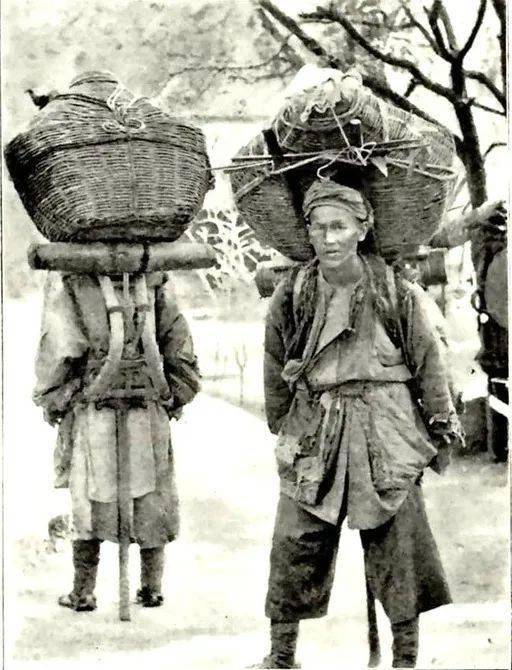

18世纪末伊莎贝拉镜头中的茶马古道背夫(伊 莎 贝 拉·伯 德 摄,图片来源:华西都市报)

芦山的”茶马古道”,当地人更喜欢称其为“茶盐古道”。曾经无数的边茶、蜀布、邛杖、盐巴、农具、铁器等货物,途经这里进入涉藏州县,然后从涉藏州县带出骡马、牛羊、毛皮、酥油、药材等物资,又再从这里流入内地。

芦山境内茶马古道阡陌纵横,四通八达,主路就有好几条,支路与密道更是数不胜数。主要道路:

(一)成都—邛崃—油榨—南宝山—大川—大翕顶—宝兴—新街店(小金)。

(二)成都—邛崃—油榨—南宝山—大川——龙池岗—太平—围塔—双石—宝兴—新街店(小金)。

(三)成都—邛崃—油榨—火井—镇西山—宝盛—青龙关(八步关)—龙门—县城—铜头峡—宝兴—新街店(小金)。

(四)成都—邛崃—油榨—火井—镇西山—宝盛—青龙关(八步关)—龙门—县城—飞仙关—天全—泸定。

(五)雅安百丈—中里—马鞍腰—龙王庙—县城—飞仙关—天全—泸定。

(六)雅安—多营—大深溪—飞仙关—天全—泸定。

芦山境内的茶马古道上,行政机关在太平镇设有茶马驿,在龙门设有茶马司都尉府,并在青龙关、飞仙关、马鞍腰等关口要隘设有城门,城下都设有税房,管理着芦山全境所有茶马物资交易与征收过往货物的税款。

青龙关茶马古道

青龙关,又称八步关,是芦山八景之一。民国《芦山县志》载:“八步关在县东北五十里,与天全连界,可通邛崃。清光绪十一年乙酉 (1885 年)邑令(按:相当于县长)张祜以地势险要,请建石关,因改名青龙关。”青龙关在5·12汶川特大地震时垮塌,后经重建修复,关上“青龙关”三字是由当地著名书法家王晖老师所写。

“八步悬天斗,三步一点头。”当我与赵泽平老师从龙门出发,在当地向导带领下,耗时两个多小时,汗流浃背气喘吁吁来到了青龙关的关口,才知道了这首诗的含义。

青龙关,位于龙门山山脉,茶马古道的一个重要关隘,是沿玉溪河在万丈悬崖上硬生生凿出的一条栈道,一块硕大的巨石悬于岩壁,修路时底部也被凿去一块,如天斗悬于道路中央。人从斗下行走,必须弯腰低头方能通过。古道早已荒废,满目的枯草落叶一片萧瑟景象。现在的路是政府为了搞旅游重新仿古修复的,为了游人安全并在古道放置护栏。即便这样,我们行走在这条古道上,在万丈悬崖边看着玉溪河湍急的河水,还是有些不寒而栗。

据《天全州志·风俗》记载:“州出茶处多在凤头村一带地方。以三月社后采摘,一年出息最多。”在隋,从今宝盛乡凤头村将茶运到天全碉门,最好的路应是出金鸡峡,过八步关进县城青龙场这条路。因地势陡峭运输茶业的方式,多为人背,少有马驮。青龙关山顶处有一亭阁,是后来修建的,是供游人山上小憩之用。但在亭阁旁一有处房屋曾经坐落的痕迹,向导说是古老的茶马古道上,税房遗留下的残垣断壁,当地小地名就叫税房头。这税房应是官设征收过往茶商和其他商人的机构,相当于今公路上收费站的过杆费。

在青龙关上俯瞰,一条宽敞的公路在崇山峻岭间蜿蜒盘旋,来往车辆欢快地奔跑。原来的高山深涧处是一座座大桥与一条条隧道,或过水横跨东西,又或穿山连接南北,天堑早已变通途。

青龙关(图片来源:北纬网)

飞仙关茶马古道

“孤峰绝青天,断崖横漏阁。六时常是雨,闻有飞仙渡。”飞仙关地处芦山罗纯山脉西缘,在芦山、天全、雨城三地交界,有着“神禹漏阁”之称。与青龙关一样,飞仙关也是茶马古道的重要险关隘口,被誉为“川藏咽喉”,号称入藏“第一关”。关口的“东应夔门”四个大字,威严霸气,同时也是芦山八景之一。

飞仙关相对青龙关来说,地势更为险要,在茶马古道上的地理区位也更为重要。如果说茶马古道如同身体的血管,是有无数的小道(毛细血管)与官道(主动脉血管)组成,那么飞仙关便是这些毛细血管与主动脉血管的交汇处。

飞仙关素有“汉嘉南来第一州,藏卫西望三千里”之说。关口是峡谷断裂地势,山如刀劈斧凿般险峻无比,深涧峡谷中,青衣江水汹涌澎湃,奔流不息。又因“一川烟雨动诗情,千里江山舒画卷”峡谷美景,著名画家张大千曾在这里常住绘画写生。

同时,飞仙关也是茶马古道出川入藏北线的必经之路,南线的备选之路。途经上关、老君溪、堰坎上、下关、关门口,老飞仙北关关口依然保留至今,城墙上满是岁月斑驳的印记。飞仙茶马古道,厚重而古老,道路经历朝历代反复修复,经风历雨,悠悠古道重叠了历史时间的记忆,青石板上密布的马蹄印、“拐子窝”与歇头子,或深或浅,或密或疏,承载了多少古道上的故事,雕刻下马帮与“背二哥”们“蹚古道”的众生相,也烙印了茶马古道年轮的亘古传奇。

飞仙关,是马帮与“背二哥”的集散地,他们在此讨生活,与往来客商就背工费讨价还价,最终背驮货物南上北下。又因关内盛产一种特殊的竹编器具“茶篼子”,是专门为茶厂生产的边茶作包装的篾篼,在这里大量买卖。飞仙关现存“姚家大院”,就是茶马古道上一个举足轻重的商号“义盛昌”,因诚实守信,童叟无欺,茶叶、货品质量上乘,在茶马古道上享誉盛名称为“五美号”。

曾经的飞仙关口设有官家的税房,关内人头攒动,店铺林立,茶馆、酒肆、马店子比比皆是,因此飞仙关又是茶马古道上一座极为重要的场镇,也是现今尚在使用的一段茶马古道。

如今,走在飞仙关关口,一座水电站横亘江中,汹涌的江水因大坝的“束缚”,温顺了不少。一条公路(川藏公路)劈开了大山,一条隧道穿山而过,刚好穿越曾经的那道“东应夔门”,川藏铁路的建设也在紧锣密鼓进行中,铁路建成后将镶嵌横跨在老的茶马古道上,这算是对老茶马古道情结的慰藉,也是对茶马古道精神的一个延续。

飞仙场,原本热闹的集市与“茶篼子”交易也几经辗转反复,终于从对面的多功场搬迁回了飞仙关。飞仙关也恢复了原有的生机与活力,每月农历(一、四、七)逢场,赶场天车辆往来交织如梭,市集上人声鼎沸,鸡、鸭、猪、狗叫唤的嘈杂声,小商小贩的贩卖的吆喝声,汇集成一派繁荣景象。加上政府又花重金打造了一个飞仙4A风景区,时有前来观光游览的旅客,在飞仙关的山水中观光、摄影、走一段茶马古道,体验曾经的那份艰辛与不易,缅怀“背二哥”自强不息的精神。昔日的茶马古道,又浮现今朝的盛世与繁华。

飞仙关(图片来源:飞仙关镇人民政府)

龙王庙茶马古道

说起龙王庙,芦山人大都知道。但对龙王庙上的马鞍腰茶马古道,知晓的人却凤毛麟角,我也是在这次走访中无意得知。在芦山“历史活地图”、芦山县文化馆原馆长唐国富陪同下,我决定“蹚一蹚”芦山县沫东水库龙王庙上的马鞍腰茶马古道。

龙王庙,位于罗纯山山脉南缘。这里地势,相对茶马古道上的青龙关、飞仙关,就显得平缓了许多,也没有那些雄关险峻,看上去就是一条普普通通的山路小道,没有什么特别过人之处。

龙王庙,是一个很小的寺庙,有些不起眼,听说庙里供奉的是能保一方平安的本地大神。因我们来的不是时候,既不逢初一十五,又不是庙会与菩萨生诞,庙门紧闭,香火惨淡。旋即绕过,但见庙后一条小道直通山上。小道路口有一座古老破旧的老屋,半拉用石块、青砖、柱墩累积起的围墙,任性且松散的堆积在路边。有个拄拐的耄耋老人立在门口,注视着不速之客的到来。老人穿着极为朴素,头戴一顶破旧大棉帽,一张饱经风霜的脸上,布满了岁月年轮曲曲折折的堆积。老人杵着的拐杖,是一株古树的藤蔓制作,蜿蜒着带着厚重的遒劲与苍黄。老人、老屋、还有那根古老的拐杖,在这荒郊里略显孤独与凄凉。

唐国富和老人算是老相识了,与老人打着招呼并说了我们的来意。老人叫胡月西,今年已86岁高龄,除腿脚不便外,耳聪目明,思维清晰,身体还算硬朗。老人给我们讲:他祖祖辈辈生活在这里从未曾离开,这里曾经相当繁华,原本有两家大户人家,一家姓寇,另一家就姓胡,姓胡的便是老人的祖上了。两家背靠茶马古道开了两家“幺店子”供过往客商、马帮、“背二哥”休息打尖。因往来人员众多,“幺店子”生意极好。在寇家“幺店子”旁的古道上,曾有一道专人把守的大石门,石门每天卯时开放,酉时关闭。过关纳税,闭关歇脚。一道石门,就这样日复一日、年复一年掌管着这条古道的交通命脉。这里所收的税款,也当地财政的主要来源之一。

寒来暑往,岁月成殇。寇家老屋连同那道古老的大石门,早已湮没在历史的记忆中。胡月西老人的子女也多次叫老人搬到县城中颐养天年,但老人还是故土难舍,在这曾经的茶马古道上,用余生笃定守望。

胡月西老人还给我讲了这个古道上的宋代石刻,八步石,栏杆头,与永垂万古碑的故事。这条茶马古道年代久远,从雅安百丈将茶叶、盐巴、生漆、布匹通过中里、马鞍腰、龙王庙,运进芦山县城。

我们告别了胡月西老人,沿古道前行。一路上多见一座座电力铁塔拔地而起,高压电缆线飞跨崇山峻岭。因修建与地质变迁等原因,原道路已难以寻觅,在走错一段路后,才在唐国富带领下找到了被荆棘淹没了的宋代古道上的题字。字是“宋朝天禧年九月盐台佃户马张,崇宁元年,庆马三十一郎”等八十余字,这些字足以佐证这条罗纯山茶马古道,在宋朝年间就兴盛了。

又在山中走了一个小时,看见一块天生巨石嵌在古道中央。当时的人们并没有野蛮的去移除巨石,而是用智慧在巨石上打磨出了“正八步,斜八步”的石梯供人通行,让这块“天生石”融入了古道中,成就了“八步石”奇特的景观。

登上“八步石”,沿罗纯山山脊前行不到两里,来到大岩腔,看见一座石碑,碑上刻有“永垂万古”四个大字。碑文已被岁月侵蚀,变得斑驳模糊,我只能用手指轻柔虔诚地触摸,用指尖的温度去透过冰冷石碑,用心去感受、品味历史的过往。“自来功无大小,创始首难,善无至大岩腔通往来之要道,林深荷担却步,加以路险。见之者咨蹉,行之者慨叹。行者苦之”,这一落款是咸丰五年的碑文,记录了走茶马古道的危险、艰辛与不易,感叹古道的路难行,走的苦。此碑就是“永垂万古”碑,但当地人却习惯叫它“界碑石”,因为碑的另一面,就是雅安中里地界了。

玉溪河打着旋汇入了青衣江,江水或急或缓在这里流淌,芦山,古老的茶马古道,就静静地星罗棋布散布在两岸的崇山峻岭间。冬去春来,岁月更迭。昔日的茶马古道早已没有了往日的喧嚣与繁华,终成历史荒漠中的一捧黄沙。曾经万仞悬崖边的茶马古道,早已被宽敞的公路所取代,桥梁与隧道让天堑变通途。古道上的马帮与“背二哥”,伴随着公路上汽车的滚滚车流,沉淀在了青衣江历史的江水中。

芦山,茶马古道上静静悄悄,枯叶伴花香,飞鸟忙筑巢。寂静山谷中“背二哥”的号子似曾回响,悠悠古道云雾缭绕,在其中流连徜徉,氤氲空气中嗅出一缕茶香的飘渺......

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李 靖(四川省芦山县作家协会)

配图:方志四川