【历史文化】裕国兴家‖周安勇

裕国兴家

周安勇

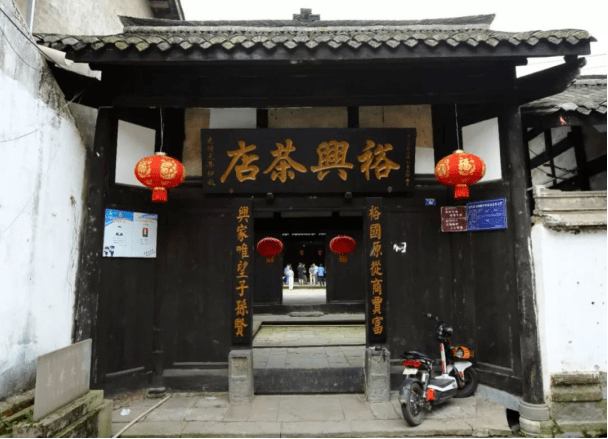

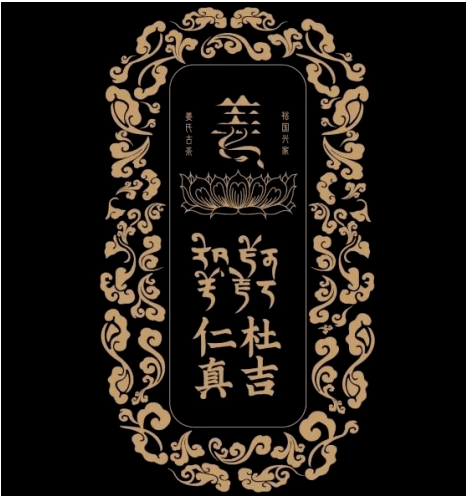

在迢迢千里川藏茶马古道上,有一栋古老的大宅院,承载着历史的沧桑,静静地矗立在荥经老城区。它建于明朝,居住着从清朝就开始繁荣的姜氏家族,人们称其为“姜院子”,门额匾书“裕兴茶店”。在这里,诞生了藏茶中最著名的品牌“仁真杜吉”。

一

在《孙明经西康手记》中有一幅“裕国兴家”的匾额图片,下注“裕兴茶店(姜寓)入户匾额”。这是一道古风依存,立意不朽的匾额。

匾额能反映置匾时期社会的政治、经济、文化、艺术、民俗民风,故“以匾研史,可当佐证”。这道匾额所反映的就是荥经姜氏家族的兴衰,折射出近代中国社会的变迁。

1937年,日本帝国主义全面侵华,我国东部广大地区全部落入敌手,“税源”,成为抗战的大课题。启自西汉,兴于唐宋,在汉藏民族的共同培育中发展了两千多年的茶马互市,成了“茶税救国”论的焦点。于是,各种名目的“川康考察”应运而生,金陵大学教授孙明经所率团队就是其中之一。

1939年,孙明经手握相机和摄影机,对西康进行了系统考察。他发现荥经的文化遗存非常丰富,简直超出了他的想象,这深深地吸引了他。于是,他到了古城上看荥经黑砂烧制,到石桥上看人成铁厂“围木成炉”的冶铁技术;他到了太湖寺、东方公园、荥经中学、国民党荥经县党部;他走进了荥经的大街小巷,看到了家家户户门前的匾额:“德为福基”“名第南宫”“居卜德邻”“女史留芳”等,丰富的匾额内容,彰显出德文化、科举文化、酒肆文化、行业文化。于是,他给荥经留下了几十幅珍贵图画,数千字的文献资料,让我们有幸,能目睹那时荥经。

在这本书中,还有一幅图片,下注“雅安姜记‘裕兴茶厂’1939年已改为康藏茶叶公司第一茶厂。”细看精读,这张照片的信息量就大了。门匾“裕兴茶店”漆面脱落,匾木龟裂,字迹颓废。虽古意犹存,但生气不足。左边的门枋上隐约用粉笔写有“姜寓”二字,不仔细不易看出。这一匾一字,与右边新挂的“康藏茶业股份有限公司第一制造厂”的招牌形成强烈对比。

门的两边各放着一背茶包,均为九条,地上也都放着一条。左边一个背夫,正在整理着茶包。背茶过程中,茶包一旦上背,除了食宿,中途不会再放下肩来。累了,打上拐子,嘘一声口哨,松一下筋骨,又继续前行。估计他们领出的是10包茶,两百斤,若再加上副捎,这份量,能承担吗?如果他是短脚,要背到宜东,如果他是长脚,要背到康定。山横水远,量力而行吧。

姜家于清朝嘉庆时期以华兴号始办边茶生产,所生产的砖茶很合藏地群众口胃,其品牌“仁真杜吉”在涉藏州县很受欢迎,这让姜家富甲一方。鼎盛时期,姜家每家每户按人口分米、油、菜金,在街面的所有商店,都分发有姜家的账本,姜家人只需签字消费,不需付钱,到月底时,凭姜家人的签字,由管家结账。这种不言各尽所能,只行各取所需的敞放式管理,为家道衰落埋下了伏笔。

自古开门七件事,柴、米、油、盐、酱、醋、茶,可见茶在我们生活中的重要性。对于藏胞来说,那就更重要了,“腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解”。“宁可三日无粮,不可一日无茶;一日无茶则滞,三日无茶则病”。

有消费则有市场,有市场必有竞争,竞争往往又是综合能力的较量。让姜家最终衰落下来的,有同城间的行业竞争,有国际上的不平等竞争,有国内官商之争。当英国殖民主义者于1890年与清政府签订不平等的《中英会议藏印条约》后,印茶开始进入涉藏州县,川茶垄断康藏茶叶市场的状况不再,姜氏茶业渐微。1939年,西康省成立,面对捉襟见肘的财政,主席刘文辉首先想到的就是控制边茶贸易,他成立了西康最大的“康藏茶叶股份有限公司”,将所有茶商统一到康藏茶叶公司旗下,不允许私自卖茶入藏,“裕兴茶店”只是康藏茶业公司的一个生产车间。背夫从裕兴茶店出来,背的,已不再是姜家的茶。

作为全国重点文物保护单位,姜家大院得到了很好的修葺。正门两侧挂着“裕国原从商贾富,兴家惟望子孙贤”的祖训楹联,“裕兴茶店”即取其上下联首字而名。门额老匾已是旧文新漆,这是光绪元年(1875)仲秋,荥经县知事彭祖寿为裕兴茶店题写的。光绪二年(1876),彭祖寿为姜氏题写的“庆有福”匾额则原貌依在。

跨过青石板铺成的天井,透过斑驳的雕花门窗,老旧的堂屋门额上,一道光绪丁丑年(1877)八月,荥经县正堂“即补”洪芝厚,取上下联首词,书“裕国兴家”四个大字,由姜先兆一众门生制作为匾,为裕兴茶店“华建志喜”。

姜氏十一世祖姜先兆,字瑞廷,生于1832年,卒于1909年,《荥经县志(1928)》录其事,称其少有天性,善事父母,初学儒术,后操弓矢,得为武博士。蓝大顺拢窜荥经,他带团防堵,县得以安宁,朝廷授其尽先都司,赏戴蓝翎。但他不愿为官,退而经商,专营茶业,屡起屡踬,居积雄财。他生平急人急,饥无食者,寒无衣者,丧而不能葬者,辄济之助之,且书法雄秀,不类武人。这样的人当然是受人尊重的,也是应当受到尊重的,故洪芝厚尊称其为姜老夫子。

从光绪元年到光绪三年,有两任县大老爷三次为姜氏题写匾额,足见当时姜氏在社会上的地位尊崇。毕竟若大产业,予政府税收,予民生就业,都是有大作为的。就如孙明经《开发西康之意义及途径》中所说“茶由雅安等地运往康定,年役于运茶者已有四万余人。”如若算计上种茶、制茶及关联产业所需要的人力,那一片绿叶,给多少家庭带来生计,给国家创造多少税收,由此也思及边茶在国家统一,民族团结中的重要作用。

以此方式,彰显自己亲商重商施政方略,激励企业发展,于已于他,都是政事。况大家都是明理人,民不富,国不振,要裕国,才能兴家。“裕国兴家”这一匾意,反映了荥经地方官吏与民族资本家的家国情怀,承载着家国一体的操守,这正是茶马古道的文化精髓。

二

《姜氏族谱》记载,姜氏七世祖圻润生于康熙庚子年(1720)四月,于乾隆中期携三子姜琦及孙姜荣华,由洪雅县止戈街莲花坝来荥经,始以铸银为业,因守诚信,善经营,资本渐有积累,在嘉庆时期即请引经营茶叶。

姜氏“始以铸银为业”,与当时的国家政治经济形势有着极大的关系。那就是清政府在与瞻对、大小金川战役中投放了大量白银。

瞻对是四川西部的一块藏族聚居地,其居民甚勇悍,常抢劫骚扰地方、行旅,甚至公然劫掠清政府驻防台站,威胁到了打箭炉及藏路安全。为稳固藏路,保障川藏贸易线畅通,乾隆十年(1745)二月,清政府决定进剿瞻对,并预拨白银一万两,在雅安、荥经、清溪三县购买米粮13000石,运储打箭炉。

战争,无论过去和现在,也不分中国或外国,都是牵涉面甚广,消耗巨大的事情。进剿瞻对,从出兵之日到乾隆十一年(1746)三月的九个月时间里,清政府共花费白银一百万余两。

乾隆十二年(1747)四月,大金川土司攻明正土司所属之鲁密、章谷,威胁到了打箭炉的安全。为安定西藏,保护打箭炉和川藏茶道,清政府在乾隆十二年(1747)九月发动大金川战役。这次战役用时三年,花费白银二千万两以上。

乾隆三十年至四十一年(1771—1776),清政府发动了大小金川战役。这场战役历时五年,花费甚是巨大。通往大小金川的军事供给线,先后形成五条线路。成都至桃关为西路,成都经荥经、汉源、泸定至打箭炉为南路,成都至杂谷脑为北路,成都经雅安县城至木坪为中路,成都至桃关,分路至杂谷脑,经杂谷脑出口新路,称为新西路。南路、中路都过雅安境。

白银的投放量如此之大,流通在市场中的白银,需要分割、重铸,这就直接刺激了雅安、荥经银铺的发展,银匠大多来自下游地区的洪雅县,姜氏则是其中的代表。

三

虽然姜家在嘉庆时期即请引经营茶叶,但留下的史料来分析,影响不大,不见经传,真正让姜氏在茶界中突起的,是姜氏十一世祖姜先兆。

清政府的历次用兵,带动了川藏茶叶贸易的发展,发展起来的川藏茶叶贸易又为清政府统治西藏提供了坚实的经济基础。

在乾隆五十六年(1747)前,荥经经营茶叶以陕商为主,领引额占63.7%。之后,荥经本地茶商实力增加,有龚、陈、洪三姓实力最强。咸同之乱后,姜氏成为荥经新兴的边茶商人。

咸同之乱,川藏茶叶贸易走向低谷。荥经茶商因为积压货物、拖欠引税,或破产、或逃亡、或改行。低迷的行情意味着新的商机孕育,但能否抓住这种机遇,确是需要胆识和智慧的。

咸丰十一年(1861),姜先兆三十岁,掌管银铺家政,其时正值蓝大顺、李永忠农民起义军和石达开太平天国军相继进入雅州,荥经县的富户大多亡路而去。有胆识的姜先兆选择了坚守,带领团练防卫地方。事后,荥经知县向朝廷上报,为其申请了“尽先都司并赏戴蓝翎”的奖赏。从名的角度说,这是很高层次的荣誉了。从利的角度来看,姜先兆很清楚,这只是一个虚名。

这时,他做了一个重要决定,专营输藏茶叶贸易。

专营茶业,并非易举之事。同治初年,川藏茶叶市场供需波动大,茶路也不算畅通,行情时好时坏,生意时起时落。姜先兆充任荥经县茶商首领,既欠官方的茶引税课,又负西藏商人的债务,在如此大的压力下,旁人都担心他的茶叶生意能否继续。他却镇静处理,组织子侄们分工合作,或负责从嘉定府采买茶叶,或负责在荥经县加工茶叶和转运茶包,或负责在打箭炉出售茶包,辛苦经营,数年之间,华兴茶店就成为“南州冠冕”的富商大贾。西藏布达拉宫、扎什伦布寺、哲蚌寺,年年购姜家的茶,并共同颁制了“仁真杜吉”(意为“佛坐莲花台”)铜版相赠。从此,“仁真杜吉”享誉康藏,生意兴隆、财源广进的姜家也不断置业,扩大生产,先是姜汝崙时买下“徐土司”大院作架房。同治末年,姜先兆按生产需求,对大院进行改造,于光绪元年秋天完工,形成了前明后清的风格,并将华兴号更名“裕兴茶店”,县长彭祖寿亲自为其题写匾额,这就是“裕兴茶店”匾额的由来。可以说,同治初年,姜先兆看准商机,勇于接续川藏茶叶贸易,是成功转型的商人。

到了民国四年,裕兴茶店更名公兴茶店,并相继有又兴、蔚新生、鸿兴、全安隆、全安成、全安同等茶号相继经营茶业。自乾隆中期姜家进入荥经立业至今,已近300年。

四

现在的姜家大院内又新添了一道“姜家藏茶”匾额,乃是四川博物院魏学峰先生所书,匾中的“藏茶”,就是过去的南路边茶。之所以称着藏茶,是因为历史上,雅安所产的茶叶主要供应涉藏州县,产销直接,以“藏茶”谓之,很是了然。由雅安出发,经打箭炉(康定)而达拉萨的运茶路线,被定义为川藏茶道,又因原本在唐、宋、明时期主要是以茶易马,故也叫着川藏茶马古道。

300年的悠悠时光,只是历史长河中的一瞬,但于姜氏而言,却是中国商道与文化传承的一部厚重的大书。今天,谁能重振家业,续写新篇章?

也许是家族文化的积淀,也许是命运使唤,如今,姜氏茶业又重新辉煌,而点燃这一辉煌之炬的,是80后的姜家第十五代传承人万姜红。

万姜红2003年毕业于四川师范大学,在校期间就入了党。因为骨子里流淌着祖辈们勤劳拼搏的血液,无论在学校还是踏入社会,她始终保持着兢兢业业的作风,在北京石油化工学院工作的六年里,多次获得“先进个人”和“优秀共产党员”称号。

耳濡目染祖辈、父辈的制茶技艺,万姜红对茶充满了特殊感情,心中潜移默化地埋下了将姜家制茶技艺传承下去的种子。大学毕业后,便跟着祖辈、父辈们学习制茶、评茶,获得“国家二级评茶师”“评茶教师”等资格证。当某一日,她顺势接力,扛起“姜家藏茶”的重任时,一切都发乎于理,并顺乎自然。

2015年,在国家“大众创业、万众创新”的号召下,万姜红毅然转身,辞去了稳定的工作,创办了吉祥红(北京)互联网科技有限公司,致力于科研成果转化和家乡特色农产品的品牌塑造与文化赋能,最赋雅安特色的藏茶成为其首选,并将自己的产品命名为“姜氏古茶”。

藏学家、西藏自治区人民政府副秘书长旦增伦珠告诉万姜红,当他们研究讨论川藏茶马古道文化时,“姜氏古茶”总是绕不开的话题,当年活佛非常认可姜家藏茶,也信任姜家人。民国时期,姜家没落时,班禅大师曾大力资助姜家复兴茶业,涉藏州县流行一句话,“如果你喝不到仁真杜吉茶,说明你的福报还没到。”

通过大数据分析,万姜红找到了属于姜氏古茶独特的属性和品牌定位。采自高山的有机茶叶,又是全发酵,茶中富含茶多酚和茶多糖,对人体无刺激,更健康,存放时间越长价值越高,其安神、驱寒、温胃、提高机体免疫力,且饮后不影响睡眠等养生功效也越好,堪比“酒中的茅台”!

“做最好的古茶,品茶中的茅台”,成为万姜红的目标。

一路奔波一路歌。人生路上,万姜红出演着不同的角色。开过餐饮、旅行社、做过企业培训、就业导师、心理导师。目前,她还担任北京雅安企业商会会长、北京四川企业商会副会长。

机遇总是与努力者同行,在2020年的拉萨“雪顿节”上,万姜红展示了祖上留传下来“仁真杜吉”的标识图形,西藏自治区文物局梁伟处长告诉她,在布达拉宫的地宫中可能还有“仁真杜吉”茶,这让万姜红激动不已。

在西藏自治区文物局、布达拉宫管理处的积极寻找下,上百年的“仁真杜吉”茶终于重见天日,万姜红如晤先人。经过紧张的筹备,在中国共产党建党100周年、西藏自治区成立70周年前夕,“‘见证历史・携手共进’——非遗藏茶姜氏古茶“仁真杜吉”寻根交流会”于2021年4月10日在布达拉宫举行。当“红盖头”轻轻揭开时,金黄的纸面上,朱红的“仁真杜吉”标识带着藏茶的古意陈香,从久远的荥经一路飘来。西藏自治区文物局局长刘世忠说,“仁真杜吉”见证了茶马古道上藏汉民族血浓于水的历史,茶马古道精神必将为促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识,为建设社会主义新西藏作出新的贡献。

追溯姜氏茶业厚重的历史肌理和文化根基,讲好姜氏古茶的故事。万姜红一直怀着一颗感恩的心,在“裕国·兴家”信念中,铸造她的茶马人生。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:周安勇(四川省荥经县地方志编纂中心)

供稿:雅安市地方志编纂中心