【历史文化】 贾雪枫 ‖ 四川荔枝栽培的文献与文物实证

本文载《巴蜀史志》2020年第3期

四川在很早以前就有荔枝栽培的记载。因唐明皇与其妃笑啖荔枝的轶事,后世便产生妃子笑啖的荔枝从哪里来、又如何来的历史公案。

01

四川荔枝栽培的文献记载

荔枝在司马相如《上林赋》中作“离支”。从东汉开始“,离支”已写成今名“荔枝”。

荔枝树喜高温高湿,喜光向阳“,是广东、广西、福建南部和四川南部等地广泛栽培的果树,……它只能抵抗-4℃左右的最低温度”。低于-4℃,所有荔枝树都会冻死。荔枝产地既少,产量又低,自古及今向来号称“果中之王”。我国具备荔枝生长条件的地区不多,四川是荔枝栽种的北界。

我国著名气象学家竺可桢先生“根据历史和考古发掘材料,证明我国在近5000年中,最初2000年,即从仰韶文化时代到河南安阳殷墟时代,年平均温度比 现在高2℃ 左右。在这以后,年平均温度有2℃—3℃的摆动,……汉唐两代则是比较温暖的时代。”但即使在温暖的汉唐两代,荔枝栽培的北界仍止于巴蜀, 从没越过秦岭。据《三辅黄图》记载,汉武帝曾有移植荔枝的多次尝试“,汉武帝元鼎六年(111),破南越,起扶荔宫。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者, 连年犹移植不息”。所以皇帝所食荔枝“其实则岁贡焉,邮传者疲毙于道,极为生民之患”。

巴蜀自古即有荔枝栽培记载。《华阳国志·蜀志》载:僰道县“有荔枝、薑、蒟”,江阳郡“有荔枝、巴菽、桃枝、蒟、给客橙”。汉代僰道、江阳一带最早栽培和管理荔枝的是西南夷,《太平御览》引《郡国志》云:“西夷有荔枝园。僰僮,施夷中最贤者。古之谓僰僮之富,多以荔枝为业,园植万株,树收一百五十斛。”这些荔枝是土生荔枝,与岭南荔枝不是同一种类。到唐朝时,由于气候转暖,荔枝栽种北界移到成都、眉山一带,时有忆荔枝诗云“传闻象郡隔南荒,绛实丰肌不可忘。近有青衣连楚水,素浆还得类琼浆”,清楚地说明当时所食荔枝既有来自两广者,又有来自四川本土者,且四川本土所产荔枝品质并不差。南宋乾道九年(1173),陆游任职四川宣抚使王炎幕府,在嘉州见到了“荔子熟”,且“凌云山、安乐园皆胜处”。

02

“妃所嗜荔枝”的产地和路线

《新唐书·玄宗贵妃杨氏传》云“:妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置驿传送。走数千里,味未变已至京师。”《新唐书·礼乐志》也载“:帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,奏新曲,未有名, 会南方进荔枝,因名曰《荔枝香》。”两处记载均 未提荔枝来自何处。检诸史料,古来为朝廷进 贡荔枝的产地,概括起来有三说,即宋蔡襄撰《荔枝谱》所云:“荔枝之于天下,唯闽粤、南粤、巴蜀有之。”

岭南(南粤)说。李肇《唐国史补》一书载:“杨贵妃生于蜀,好食荔枝。南海所生,犹胜蜀 者,故每岁飞驰以进。然方暑而熟,经宿则败,后人皆不知之。”杜甫《病橘》诗“:忆昔南海使,奔腾献荔枝。”唐天宝末进士鲍防《杂感》诗“:五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”

巴蜀说。其说又有涪州、泸州、嘉州、忠州之分,以涪州、泸州为主。涪州说的依据有苏轼《荔枝叹》“:十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催。……永元荔枝来交州,天宝岁贡取之涪。”诗自注“:汉永元中交州进荔枝龙眼,……唐天宝中,盖取涪州荔枝,自子午谷路进入。”范成大《吴船录》记载“:自眉嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园”,范成大认为涪州“然品实不高”。泸州说的依据则是宋人罗大经《鹤林玉露》:“又如荔枝,明皇时所谓‘一骑红尘妃子笑’者,谓泸戎产也,故杜子美有‘忆向泸戎摘荔枝’之句。是时闽品绝未有闻,至今则闽品奇妙香味皆可仆视泸戎。”嘉州缺乏明确史料。在忠州,范成大曾见“又有荔枝楼,乐天所作”,游瑞光阁,见“阁前有大荔枝两株,交柯蔽映。入蜀道,至此始见荔枝”。

闽粤(福建)说。蔡襄《荔枝谱》载“:验今之广南州郡与蘷梓之间所出,大率早熟,肌肉薄而味甘酸,其精好者仅比东闽之下等,是二人者亦未始遇夫真荔枝者也。闽中唯四郡有之,福州最多,而兴化军最为奇特。”范成大《吴船录》也载“:今天下荔枝,当以闽中为第一,闽中又以莆田陈家紫为最。”

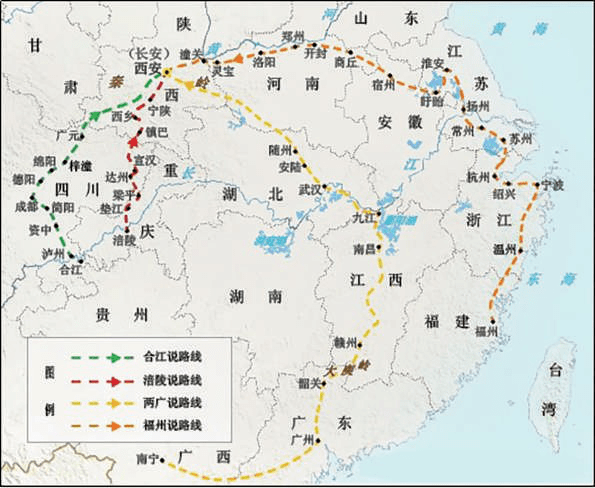

杨贵妃所食荔枝运输路线图(于赓哲 绘)

以上三说,采岭南、涪州者居多。岭南贡荔枝,早在《后汉书》即有记载:东汉元兴元年(105)因“旧南海献龙眼荔枝,十里一置,五里一堠,奔腾险阻,死者继路”而罢其贡。杨贵妃所食荔枝,唐人多指自岭南,北宋中叶以后则多说自涪州。《开元天宝遗事》中记载“:贵妃嗜荔枝,当时涪州致贡,以马递驰载,七日七夜至京。人马多毙于路,百姓苦之。”《元和郡县图志》卷三十“涪州”条载至上都(长安)道路里程:“从万州北开州、通宣县,及洋州路至上都二千三百四十里。”史学家严耕望认为存在一条“通州(达县)北经宣汉越巴山至西乡,西乡东北当子午谷之南口是宋代以下所传之杨妃荔枝道”。他在《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》篇贰陆《三南境内巴山诸谷道》中说“:涪州荔枝佳者,实产于涪州治所涪陵县西北一百一十里之乐温县(今长寿西北五十里)”;篇贰柒《天宝荔枝道》云“:其由涪州驿运荔枝至长安之路线,……自涪陵县(今重庆市涪陵区)经达州(唐通州,今达县)取西乡县入子午谷至长安,才三日。”但是,考之文献,相互矛盾处甚多,《太平寰宇记》在提到涪州土产时只说有“连头獠 布、金、文铁、席”,并未提到荔枝,泸州的特产反倒是“大黄、杏仁、 石青、石绿、斑布、荔枝、鳇鱼、楠木、花斑覃、茶”。

古代入蜀的道路被称为蜀道。陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道由陕入蜀,金牛道、米仓道、洋巴道则从汉中翻越大巴山入蜀,五尺道联系云南四川。荔枝道是研究者的冠名,由于缺乏详实的史料记载,荔枝道的走向模糊不清。达州市曾组织专家在严耕望研究基础上进行实地考证,调查达州市境内的“荔枝道”遗迹,基本确定荔枝道是由涪陵至西乡县子午镇,由此循子午道至西安, 总行程1000公里左右。不过参加考察的有关专家同时认为“荔枝道不仅专指一条干道,即官道、驿道,而是一个相互通联的路网系统”。学者于赓哲根据自己的研究,曾绘出荔枝运输路线图并在图中列出岭南路线、福建路线、涪州路线、泸州(合江)路线4条运输道路。

03

文献和文物中的合江荔枝

合江县是现代四川荔枝主产区,荔枝道的相关考察也曾到合江县。合江本地学者提出了将新鲜荔枝放进巨竹筒内,从合江县“水驿站”装船,顺长江而下运到涪陵,再由涪陵沿荔枝道运到长安的假说。

竹筒保鲜法古也有之。北宋文同在《谢任泸州师中寄荔枝》中有竹编器皿贮存荔枝的具体记载:“有客来山中,云附泸南信。……筠奁包荔子,四角具封印。童稚瞥闻之,群来立如阵。竞言此佳果,生眼不识认。相前求拆观,颗颗红且润。”诗中提到的荔枝来自“泸南”(泸州),用竹制密封容器“筠奁”包装,拆封后“颗颗红且润”。南宋范成大曾亲自密封贮装荔枝,“招送客燕於眉山馆,与叙别。荔子已过,郡中犹余一株,皆如渥丹,……试取数百颗,贮以大合,密封之,走介入成都,以遗高、朱二使者,亦两夕到。二君回书云‘风露之气如新’”。明人徐勃著《荔枝谱》“:乡人常选鲜红者,于林中择巨竹凿开一穴,置荔节中,仍以竹箨裹泥封固其隙,藉竹生气滋润,可藏至冬春,色香不变。”由此观之,合江荔枝可顺长江东下到涪陵,然后急驿到长安。因此,贵妃所食荔枝来自合江的假说可备参考。

合江宋墓石刻中的荔枝

但是,合江荔枝在唐天宝年间成为贡品为杨贵妃所食尚缺翔实史料支撑。首先是运输路线问题,以于赓哲所绘之图为讨论起点,可发现如合江荔枝至长安,其实有两道可走:一道顺江由水路至涪陵起岸,循洋巴道即所谓荔枝道入关中;一道北上至成都循金牛道至关中。但相关荔枝运输的文献、实物阙如。达州市组织的考察,人们看到的不过“拦马墙、饮马槽、关墙、衙门营盘”以及“唐代中晚期造像”,万源发现一块刻于明万历二十年(1592)的界碑,碑上文字只有“天宝贡果过境而被劫”可认为与“荔枝”有关联性。

其次是文献对唐宋时期有关贡荔和合江毗邻地区荔枝栽培的记载问题。《元和郡县图志》卷三十、“涪州”条载涪州贡赋为“开元贡:麸金、文铁刀、蒟酱。元和贡:白蜜、连头十段布一匹”;卷三十一“戎 州”条载戎州贡赋为“开元贡:葛五匹、纻布。元和贡:荔枝煎四斗”;卷三十三“泸州”条载泸州贡赋为“开元贡:麸金、葛、酱;赋:麻、布。元和贡同。”除戎州在元和年间(806—820)贡“荔枝煎”外,并未提贡荔枝的事。有关记载中贡荔枝,大多是荔枝干、荔枝煎,南宋绍兴初始进生荔枝,但很快即罢。关于荔枝栽种的记载,范成大由成都南下沿江东行,至戎州,有“两岸多荔子林”的记载,至泸州只 说“登南定楼,为一郡佳处”,下合江登岸游历,记载了“有庙曰登天王,相传为呂光庙”“又有刘仙观,在对江安乐山”,只字未提荔枝。

但是,合江地区遗存的荔枝古树和发现的文物实物,足以证明南宋时期合江已是荔枝的主产区。

首先,当代合江仍遗存数量颇多的古荔枝树,年代直指唐宋时期。唐宋时期,北纬31度以南的成都、重庆、宜宾、泸州、涪陵、乐山、万县和雅安等地河谷地带均有荔枝种植的记载。根据竺可桢先生的研究,我国古代气候在南宋时期进入寒冷期,“十二世纪初期,中国气候加剧转寒”“四川眉山已不生荔枝,作为经济作物,只乐山尚有大木轮围的老树。荔枝到四川南部沿长江一带如宜宾、泸州才大量种植”。

现代合江荔枝树的来源包括原有的土著荔枝和后来引进的外地荔枝两个部分。现代合江荔枝品种,大多来源于引种。据民国版《合江县志》记载,合江“甘氏荔枝为特产。甘氏庐于三块石, 树仅一株,大可合围,每年结实约计千斤,味甘而核小,成熟最晚, 其种移自粤东。……清世,官斯土者,每于初夏,专买其实馈送显要”。因此唐至南宋的合江荔枝是原有的土著品种。根据《合江荔枝》所载,目前四川全省古荔枝现存111株,合江县独占95株,古荔枝品种28个,合江保存18个。

合江古荔枝树群落在川内最为繁多。这些古荔枝树群,应是《华阳国志》《太平御览》所提到的荔枝孑遗。据《四川荔枝志》:“合江原来就栽培荔枝,多数系早熟种类,果子在夏季左右成熟”“这些品种中尤以‘白荔枝’等含有‘绿荔枝’的遗传形态,与甜荔枝的属性接近,是很有价值的地方资源”。今合江县马街原有4株千年以上荔枝树,现尚存1 株。据当地老人介绍,这几株荔枝树所产荔枝历来为贡品,年年都要专人护送。

其次,在合江县汉棺博物馆中,有一方宋墓石刻,荔枝图像清晰可辨,它是合江目前考知的最早荔枝图,与文献互证,可推知唐宋时期合江就是荔枝产地,荔枝亦为民众常食水果。

杜甫《解闷十二首之十》诗云:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京中旧见无颜色,红颗酸甜只自知。”“忆过泸戎摘荔枝”证明杜甫确实在今泸州、宜宾一带亲自摘过荔枝,“京中旧见无颜色”一句蕴含信息量极大。其一,证明杜甫在京中(长安)见过和吃过泸戎荔枝;其二,证明长安市场上有泸戎荔枝买卖,当时的杜甫是一小吏,能见到、吃到泸戎荔枝,只有市场购买这一途径;其三,荔枝经过长时间保存,表皮已经没有鲜荔枝的颜色,但荔枝果味并未变质,即所谓“红颗酸甜只自知”。

四川合江县汉棺博物馆所藏一方宋墓石刻,其门扇腰华板内刻折技荔枝

杜甫诗中并未明言在今泸州、宜宾一带摘荔枝的地点在何处。诗写于安史之乱以后,诗人自成都东至夔州(重庆奉节)途中。诗人于唐永泰元年(765)五月携家离开成都,经嘉州(乐山),六月至戎州(宜宾)登岸,戎州长官杨使君设宴款待杜甫,宴上有荔枝,杜甫写有《宴戎州杨使君东楼》记此事“,重碧拈春酒,轻红擘荔枝”为其中一句。据此推断,摘荔枝地非戎州。

离开戎州后,杜甫顺江东下过泸州、合江,其间登岸所历诸事,印象最深者是“摘荔枝”。《方舆胜览》在记载涪州、泸州土产时,均言及“土产荔枝”“蜀中荔枝,泸叙之品为上,涪州次之,合州又次之……涪州徒以妃子得名,实不如泸叙也”。泸叙之间成片荔枝林,在史籍中可找到的材料,一是范成大《吴船录》载戎州“两岸多荔子林”,另一则就是杜甫此诗 “青枫隐映石逶迤”之句。杜甫对“摘荔枝”地点的环境地貌特征,印象深刻的有两点,一是“青枫隐映”, “青枫”是成片的绿林,荔枝树为乔木,成年荔枝树, 浓密的荔枝叶遮天蔽日,符合“隐映”的特征。二是 “石逶迤”,即绿林附近石头连续不断。今合江县白米乡境内长江航道中曾有12 个石滩一字排开,名曰连石滩,远远望去正是“逶迤”之状。连石滩又名荔枝滩,清人有诗云“尤物移人付酒杯,荔枝滩上瘴烟开。汉家枸酱知何物,赚得唐蒙习部来”。据《吴船录》记载的里程计算,叙州至合江县 420里,顺流而下,长时间在船上,枯燥无味,能够入诗的景致和趣事并不多,因而杜甫对“青枫隐映石逶迤”摘荔枝的场景记忆犹新是情理之事。

宋人绘画、雕塑,均讲求逼真,“观画之术,唯逼真而已。得真之全者绝也,得多者上也,非真即下也”。合江宋墓石刻以非常写实的手法,把荔枝果实表皮的鳞斑状突起特点表现得栩栩如生,宋墓石刻中的荔枝叶,呈披针形,一支主枝分数子枝,每一子枝挂一果,若干果实成簇状聚为一簇,反映出工匠对物象观察细致入微,对荔枝果、叶、枝的分布特征相当熟悉。联系迄今合江树龄超过 1000年的古荔树尚存 10株以上的事实,可以说,南宋时期合江确实是荔枝产区,其品种群落应是古代品种群而非近代引种的闽广品种群。

方志四川 篆刻:殷智

来源:四川省地方志工作办公室

文/图: 贾雪枫(泸州市教育科学研究所)