战疫史志㉓文艺繁兴启示录丨疾病如何被隐喻?瘟疫的审美化和污名化

封面新闻记者 薛维睿

“最单纯的女学生陷入热恋时,都有莎士比亚和济慈的诗句为她倾诉衷肠。可是让一个病人试着向医生描述他的头疼,语言立即就变得干巴巴的了。没有任何现成的词句供他使用,他被迫自己去创造新词,一手拿着疼痛,另一手拿着声音。”伍尔夫和其他文学家大概最早意识到,疾病不止是生理和医学范畴的事实。

在福柯的《临床医学的诞生》中,十九世纪的人文抒情被认为与实证医学出自同源,死亡被上升到一种哲学高度,疾病也被赋予了情感意义。苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中延续她“反对阐释”的观点,进一步考察了传染性流行病(尤其是肺结核、麻风病、艾滋病)以及癌症是如何隐喻化,从一种客观的身体疾病转换为一种道德批判或政治态度。

△苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》

“疾病隐喻”这一概念随之成为了人文医学和文化研究的热点。回顾历史上影响深远的流行病,鼠疫曾被视为上天降罪的工具,肺结核是优雅的浪漫病,霍乱则是对堕落者的诅咒,疾病绝非只是医学范围的事实问题。

桑塔格提到的一些瘟疫隐喻,如今已经因为医学的发展逐渐消失,但随着传染性流行病再次出现,关于疾病的隐喻仍在变化发生,如今从“乙肝歧视”“艾滋歧视”到“SARS恐慌”,新的隐喻仍然在修辞学层面影响着美学、道德、政治和种族范畴。

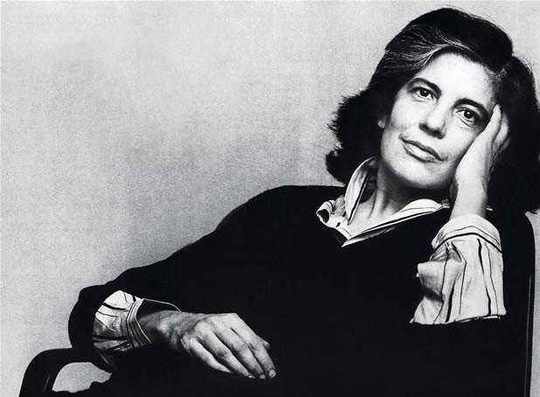

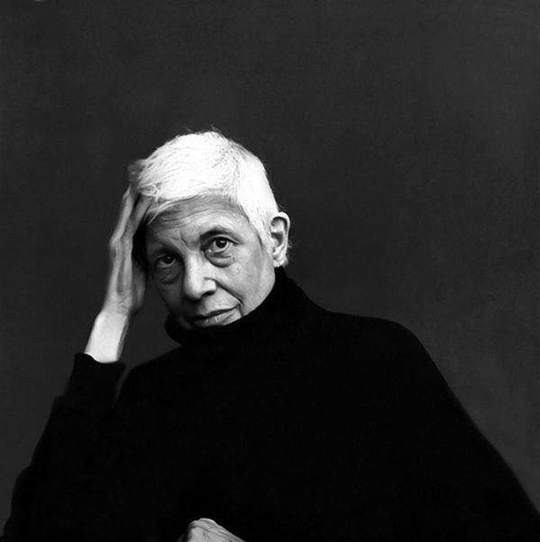

△苏珊·桑塔格(Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日),美国作家、艺术评论家。

1.一种更麻烦的公民身份

1975年,42岁的苏珊·桑塔格被诊断为乳腺癌四期。彼时社会对癌症的认识有限,除了对病痛和对死亡的恐惧,还有隐形的社会偏见笼罩下的耻感。化疗进行到一半的时候,桑塔格开始写作《作为疾病的隐喻》:“疾病是生命的阴暗面,是一种更麻烦的公民身份。每个降临世间的人都拥有双重公民身份,其中一个属于健康王国,另一个则属于疾病王国。”

1978年,《作为疾病的隐喻》发表,阐述了在不同的历史时期,任何一种病因不明、医治无效的疾病都承载着文化和道德意义。1989年,桑塔格的乳癌已经治愈,癌症的普遍化使其失去了某些隐喻,但更加严重的隐喻发生在艾滋病和其他传染性疾病上。桑塔格继而写下《艾滋病及其隐喻》。

《疾病的隐喻》中文译者程巍认为,这两篇文章最初没有发表在《柳叶刀》这样专业的医学刊物上,是因为文章受众并非只有医学读者。“毫无疑问,大规模的传染性流行病不仅是一个医学事件,而且被当作是一个文学事件,一个道德事件,一个政治事件,此外,还是一个经济事件。”

关于疾病的隐喻从来就不是清白的。桑塔格承认,人类没有隐喻就不可能思考,但并不代表不存在一些我们宁可避而不用或者试图废置的隐喻。桑塔格意在反对的是已经产生了消极影响的疾病神话修辞,以打破疾病在人们头脑中形成的不可靠幻象。消除或抵制隐喻是看待疾病最真诚的方式,也是患者对待疾病最健康的方式。

△苏珊·桑塔格

2.最具贵族色彩的浪漫病

在《疾病的隐喻》中,桑塔格以大量近现代历史和文学中的实例论证表明,疾病(尤其是瘟疫)常常被诉诸惩罚性和伤感性的幻想,成为文学史上不绝的主题。

肺结核是文学作品中涉及隐喻最多的疾病之一,被描写为一种充满庄严和优美的疾病,患者被认为生性敏感、耽于感情,结核病的死亡是崇高、平静,甚至能够升华生命意义的。

十九世纪中叶的欧洲,结核病成为具有贵族色彩的浪漫病。在奥利弗·哥尔德斯密斯的讽刺剧《委曲求全》中,结核病被当作伦敦上层时髦人士的病症。两颊潮红、身体虚弱、极度消瘦是肺结核的症状,随着结核病的浪漫化和审美化,这些外显的表象也同时被作为“贵族外貌新的模式”。

桑塔格总结道:“对势利者、暴发户和往上爬的人来说,结核病是文雅、精致和敏感的标志。”

△珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley,1792年8月4日—1822年7月8日),英国著名作家、浪漫主义诗人。

1820年,患结核病的雪莱写信给同样患病的济慈,“你还是带着那副肺痨病人的病容”,“痨病是一种偏爱像你一样妙笔生花的人的病”。结核病的作为一种病态审美感,几乎成为一种时代风貌和荣耀。1913年,法国作曲家卡米尔·圣桑写道,“肖邦患结核病之时,正逢健康不再时髦之际……苍白和消瘦则时兴起来。”

“我看上去病了”,拜伦望着镜子说,“我宁愿死于痨病。”优雅和敏感的标志是悲伤,悲伤和肺结核则成了同义词,变为浪漫派的理想疾病。

个性和情绪也与患病关联起来。1672年,纪登·哈维在他的《英国病》中认为,忧郁和暴躁是诱发结核病的唯一原因。1880年,一本标准的医学教材举出的结核病的诸种病因中,情绪抑郁列在其中。

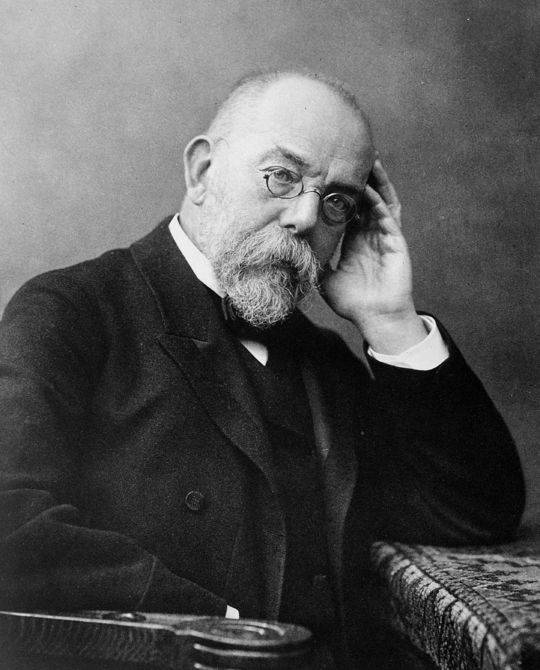

△罗伯特·科赫(1843-1910),德国医生和细菌学家。

1881年,罗伯特·柯赫发表论文宣布发现结核杆菌,并指出结核杆菌是结核病的首要病因。而1920年患肺结核的卡夫卡仍在信里写道:“我患的是心理疾病,肺部的疾病不过是我的心理疾病的蔓延而已。”

△瓦克斯曼因发现链霉素而于1952年获诺贝尔生理学或医学奖。

1944年,链霉素开始使用于临床,医学证明肺结核不过是一种细菌感染,与患者的社会地位和性格气质没有任何关系,此前萦绕在肺结核上空的浪漫泡泡才被一一戳破。

3.快乐的人不会感染瘟疫

鼠疫、梅毒、霍乱、艾滋病以及其他瘟疫面临着几乎相反的隐喻。因为过去对这些瘟疫知之甚少,面对病因不明且传染性强的疾病,厌恶和恐惧使人们赋予其宗教迷信和道德的意义。

古代将鼠疫当作是上天降罪的工具,《伊利亚特》中的阿波罗为惩罚阿伽门农诱拐克莱斯的女儿而让阿凯亚人染上鼠疫;《俄狄浦斯王》里因底比斯国王所犯罪行,席卷了底比斯王国;1348年的大鼠疫在薄伽丘的《十日谈》中被这样描述——佛罗伦萨的公民们行为太不检点。

△《拿破仑视察雅法鼠疫病院》,格罗作于1804年,现藏巴黎卢浮宫。

流行病常被当作修辞用以描绘社会混乱。英文的“腺鼠疫”(pestilence)派生出形容词“致命的”(pestilent)和“伤风败俗的”(pestilential),比喻意义是“对宗教、道德或公共安宁有害的”和“道德上有害的或恶劣的”。

麻风病在中世纪被认为是社会腐化和道德败坏的象征。法语描绘被侵蚀的石头表面时的lépreuse一词意为“像患麻风病似的”。“内心最深处所恐惧的各种东西(腐败、腐化、污染、反常、虚弱)全都与疾病画上了等号。”

瘟疫被看作是对整个社会的审判。到十九世纪后半叶,将灾难性流行病解释为道德松懈、政治衰败、帝国仇恨的做法都很普遍。

患病还和心理、人格相关联。历史学家凯斯·托马斯描述,在十六世纪末期和十七世纪瘟疫肆虐的英格兰,人们普遍相信“快乐的人不会感染瘟疫”。

“像任何一种极端的处境一样,令人恐惧的疾病也把人的好品性和坏品性统统都暴露出来了。然而,对流行病的常见的描述,侧重于疾病对人格的毁灭性影响。”

1832年,英国曾将霍乱与酗酒联系起来,英国循道公会牧师声称:凡染霍乱者,皆酒徒是也。“健康成了德行的证明,正如疾病成了堕落的证据。”后来当霍乱被看作是卫生条件所致时,1966年《纽约时报》的文章这样写道:“霍乱尤其是对漠视卫生法规行为的惩罚;是对肮脏者、放纵者和堕落者的诅咒。”

4.使疾病回到疾病本身

“所有那些病因已被查明、并且能被控制和治愈的疾病,最终都被证明只有一个生理原因——如双球菌之于肺炎,结核杆菌之于结核病,维他命缺乏之于糙皮病。”结核病、天花、霍乱等都因为医学进步脱离了绝大部分隐喻,而对于那些此起彼伏的传染疾病而言,隐喻仍然承担着新的文化排斥和社会区隔功能。

在当代产生广泛影响的SARS、禽流感、埃博拉等传染病,因为没有随即出现的疫苗和效果显著的特效药再次让人恐慌。“SARS病毒像一个来去无踪的幽灵,这强化了它的神秘性,而神秘性正是隐喻的滋生地。同时,这个科学至上的时代,又是一个强调可控制性的时代,因而对那些似乎不可控制的东西奇特地显示出一种非科学的态度。”

于是,“乙肝歧视”“艾滋歧视”“SARS恐慌”等仍然广泛存在于今天的社会,对于“他者”的排除和压制与日俱增,在正确的隔离和防护之外,常常还有排外、敌对和歧视发生。

关于艾滋病的隐喻从未远去,这种疾病背负着犯罪感和羞耻感,代表着身体与道德的不洁,曾被视为来自非洲的侵扰,或者被看作美国的细菌战,关于艾滋病的隐喻深入文化、社会、种族、政治和军事。

事实正是艾滋病的出现让人意识到,流行性疾病远没有被人类征服,未知的灾难性流行病仍会再度袭来。科学理性地面对包括传染性流行病在内的疾病,在医学上建立更完整的疾病叙事,真正消除疾病的负面隐喻,才能将疾病还原到生理和医学本身,让患者远离社会和文化系统中的附加伤害。

反对疾病的隐喻,正如桑塔格所言,因为身体不是战场,患者既不是在劫难逃的牺牲品,也不是敌人。我们——医学和社会——并没有被授予什么权力,来不择手段地进行反击,包括那些裹挟在隐喻里的攻击。

参考文献:

苏珊·桑塔格:《疾病的隐喻》,程巍译,上海:上海译文出版社,2018年

苏珊·桑塔格:《反对阐释》,程巍译,上海:上海译文出版社,2003年

米歇尔·福柯:《临床医学的诞生》,刘北成译,南京:译林出版社,2001年

弗雷德里克·F·卡特赖特、迈克尔·比迪斯:《疾病改变历史》,陈仲丹、周晓政译,山东画报出版社,2004年

凯蒂·洛芙:《暮色将至:伟大作家的最后时刻》,刁俊春译,中信出版社,2018年

用户登录

还没有账号?

立即注册