【历史文化】谭楷 ‖ 华西坝上大师云集的岁月(一)

邻居吕叔湘 待人谦和不乏威仪

这一栋两层的砖木结构的小楼,坐落在当年的天竺园内。

天竺园的街对面是浙蓉中学,西边是济川中学。浙蓉是由浙江内迁到成都的中学校,济川是流亡学生创办的中学校,上学和放学时,满街混杂着下江口音和北方口音。抗战歌声不时从校园传来,震动着天竺园。中学生们唱得特别投入,特别激昂。歌声里能感到,这些十余岁的少年,已经饱尝到背井离乡的流亡之苦。

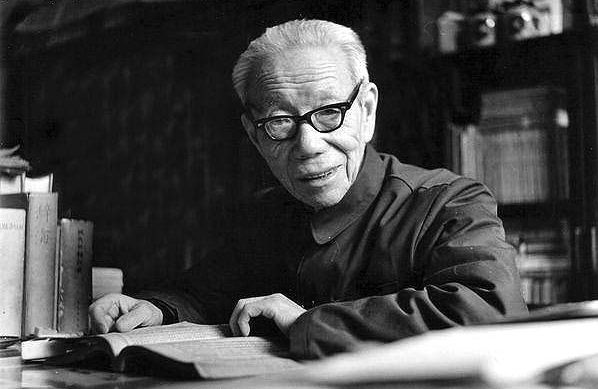

吕叔湘(图片来源:华西都市报)

天竺园邻街是开间很小的一楼一底的一排铺面房,杨正予还记得,当时刘昌永、罗宗赉、郭永文曾在那里住过。铺面房中间,开了一道黑漆大门,门洞很深。入门后是一条窄窄的路,路东是单身宿舍,路西是两栋呈L形布局的两层小楼。两栋楼前都是小花园,春天的迎春花,夏季的玫瑰花,冬天的腊梅花,应季开放;几株苹果树,几笼绿芭蕉,点缀其间,赏心悦目。大院内还有一块大草坪,是孩子们放风筝,跳绳,做游戏的好去处。在房屋和花园之间的空地上,各家辟出几畦菜地,种些香葱蒜苗,白菜青菜,丝瓜茄子,体现出“抗战特色”——因物价飞涨,自种一些蔬菜,总可以省一点开支。

毕竟是60多年过去了,南北向的一栋楼在修建华西口腔医院时早已拆除,临街的铺面房也在近几年扩街时完全拆除。天竺园被口腔医学大楼占得满满当当,只残存下这一栋又老又矮的孤楼。

两位老人说:“总算在拆除之前,看了它最后一眼!”

所幸,这栋小楼的历史价值被发现,在成都历史建筑保护专家团队、有关政府机关和口腔医院的通力合作下,在大铲车就要张开大铁嘴时,终于“虎口脱险”。如今,这栋楼房,经过修葺,作为成都市历史建筑挂牌保护起来。

华西协合大学中国文化研究所旧址(图片来源:华西都市报)

杨正予还记得,东头楼下,是华西协合大学中国文化研究所临时办公地(后迁广益学舍)和所长闻宥住宅。楼上住着该所研究员吕叔湘一家。

吕叔湘瘦削的脸,架着一副黑边眼镜,十分儒雅。学生形容他:“个子不高,人很清瘦,不多说话,却自带一种威仪。”这位留学英国归来的著名学者,待人谦和,常问起周边小孩子:“学习怎么样?跑警报,也不要趁机玩耍。想一想,能读上书是多不容易。”

杨正予和吕霞是“毛根朋友”,杨家住在楼西头,后院隔着一道矮墙,只须搭上几块砖,便可以来来往往。甚至杨正予的白白胖胖小妹可以从墙头抱过来,送过去,让两家逗着玩。杨正予和吕霞在华西后坝金陵大学附属中学驻蓉分班(简称“金大附中”)读书。上学放学,背着书包结伴而行;跑警报了,招呼着所有邻居,朝华西后坝疏散;在动荡的岁月结下了深情厚谊。

华西协合大学(1920年摄,图片来自网络)

四个小伙伴 相处融洽情同手足

吕霞比杨正予稍长,爱好文学。中学时代即饱读世界名著,如《悲惨世界》《呼啸山庄》,读后还绘声绘色讲给同学们听。大学时她专攻英语,毕业后在外交部新闻司工作,参加过朝鲜战争后的板门店谈判,离休前任北京外国语大学英语大辞典编审。

吕敏是吕叔湘长子,个头不高,聪明过人,也在“金大附中”读书。15岁即考入浙江大学物理系,毕业后留学前苏联学核物理,后为中国科学院院士。

杨正予最迷恋吕叔湘的藏书,特别是古今中外的小说。悄悄地跟吕霞说一声,借两本,被窝里读得囫囵吞枣,然后再还回去,再借。这一切,得瞒着吕伯母。因为她管得很严,不让孩子们乱读书。吕伯母瘦小的身体蕴藏着巨大的能量,精力充沛,勤劳能干,善于处事待人,是持家的一把好手。她与吕叔湘牵手共度了近80年风雨历程,始终相伴相依感情深笃,寿至101岁。

吕叔湘全家合影(图片来源:华西都市报)

在天竺园另一栋楼住着张铨一家。张铨毕业于燕京大学,后赴美深造,是中国皮革专业教育的一代宗师。如今,他的塑像矗立在四川大学生物质与皮革工程系。他培养了一批知名皮革专家、学者,科研成果众多。几十年来,中国皮革业经历了从无到有的艰辛创业过程,经历了我国皮革制品从依赖进口到大宗出口,使中国的皮革工业逐步迈向科学化、现代化。

张铨有个会唱歌的儿子张扬,一开口就是《重归苏莲托》《桑塔露琪娅》,美妙的男中音,几十年来从天竺园一直唱到华西校友合唱团,成为男中音部的主力。

在杨正予的“金大附中”同班同学中,还有美丽可爱的陈宁祖,她后来嫁给了瑞典人、诺贝尔文学奖终身评委马悦然。

还有郭久亦,当时的省教育厅厅长郭有守的长女。郭有守是杨度的女婿,后来任国民政府驻法大使馆文化官员。

同班的还有陈小彭,陈寅恪教授的二女儿。

吕叔湘雕像 (图片 来源:华西都市报)

杨正予和吕霞、吕敏、张扬,从1940年开始在天竺园毗邻而居。当年,他们年纪相差不大,相处融洽,情同手足。节假日相约,一同游武侯祠、草堂、赶花会、逛城隍庙,好玩得很。春节期间,便结伴到各家去吃“转转会”,主家伯母会做一桌好菜、小吃,让小伙伴们大快朵颐。饭后就打扑克,讲笑话,做游戏,直到晚饭后才恋恋不舍地回家。最高兴的是,到只放映进口文艺片的新民电影院去看电影。

1951年,杨正予、吕霞、吕敏、张扬四个少年伙伴已经大学毕业,相会在北京,决定同游长城。吕叔湘为他们提了一个很好的建议,提前一站下车,步行到八达岭。他们从清华园上车,在居庸关下车。当时,沿途森林茂密,郁郁葱葱,沿着小溪流步行在美景之中,真是心旷神怡。

一代宗师 怕假话怕奉承怕感谢

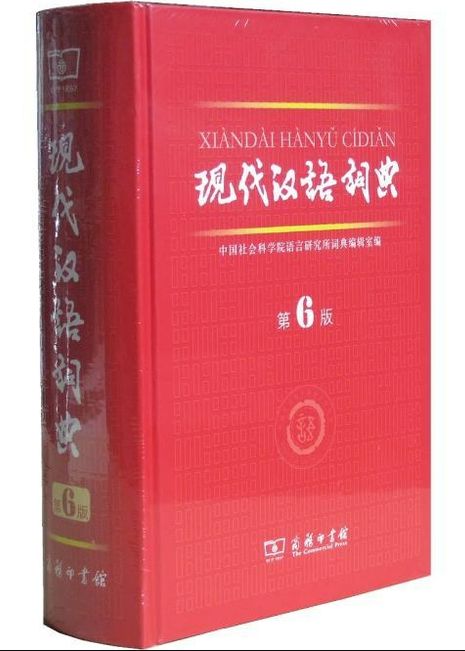

上世纪40年代,吕叔湘以《中国文法要略》的发表,奠定了他在中国汉语研究的泰斗地位;上世纪60年代,他与丁声树主编的《现代汉语词典》发行了4000万册,成为中国人必不可少的最具权威性的语文工具书。

吕叔湘于1998年病逝,享年94岁。

杨正予说:“吕伯和一些民国的先生们,都有一种风范。他们深深扎根在中国文化土壤里,具有坚定不移的‘使命感’,做学问认真、虔诚,永无止境的追求。他们严于律己,宽以待人,恪守旧道德的优良传统,视留学为提升素质,学习吸收先进文化的途径,学成归来报效祖国是天经地义的事情。半个多世纪过去了,我头脑中有关吕伯的故事,模糊不清了,我读了一些他的学生们的回忆,很真实、很令人回味。”

来自四川的研究生王恳回忆,学成之后带一包家乡的茶叶感谢吕叔湘先生。结果,吕先生严肃地说,学生不应该给先生送礼,古代的“束脩”都是一种错误,现在更不能来这一套。还说,师生关系是很纯洁的,不要因送礼而玷污了师生关系。“都晓得吕先生对于‘说话’有三怕,语言学界都知道。一怕说假话,不说真话;二怕听奉承话,他说这比骂他还难受;三怕听人说感谢他的话,他不承认于人有恩,总说是别人努力的结果。”

叶圣陶的孙子、著名作家叶兆言说:“在汉语语法研究方面,尊他为一代宗师绝不过分。我想说的是,吕叔湘具有人文关怀色彩,祖父就经常教导我向他学习。他是我见到的人中,最讲究认真做人的。我们家无论是谁,看到文章里的错字病句,就会说:‘要是吕先生看到了,肯定气得够呛!’吕叔湘一生都在维护汉语的纯洁。上世纪80年代中期,吕叔湘发现一本著名杂志上错误实在太多,忿忿不平地写信一 一订正,该杂志于是发表了一封短信,一本正经地向吕叔湘表示谢意。可是这封短短的感谢信,竟也有大错,甚至把吕叔湘写成了‘吕淑相’。我们全家捧着那期杂志哈哈大笑,因为想象不出吕叔湘会气成什么模样。”

学生朱一之说:“先生著作甚丰,但生活极其简朴。穿的是上世纪6、70年代的卡其布制服,住的是从未装修过的50年代的旧房子,室内陈设也非常简单。过去的一些稿费他拿出设立了中国社会科学院青年语言学家奖金。最近要出的全集稿费据说又是分文不取。他给我们的书有上千册,尤其是他本人的著作或译著,从上世纪30年代到90年代,不同时期的不同版本,都极其珍贵。”

杨正予说:“吕伯就这样两袖清风地走了。我们想到他的墓前去献上一束花都不可能。因为吕伯临终前留有遗嘱,捐献自己的眼角膜和器官,把骨灰埋葬在北京植物园一棵树下,其位置只有家人知道。他将永远与青山为伴,在松风中长眠。”

人物简介

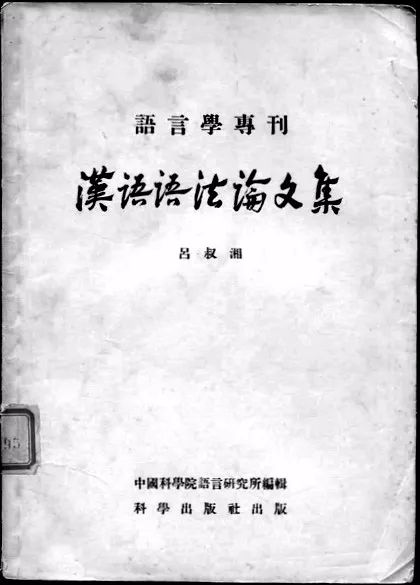

吕叔湘,1904年12月24日生于江苏省丹阳市,1998年4月9日逝世于北京。著名语言学家,代表作《现代汉语词典》。主要著作有《中国文法要略》《语法修辞讲话》(与朱德熙合著)《汉语语法分析问题》《汉语语法论文集(增订本)》等。

1926年毕业于国立东南大学外国语文系(现南京大学外国语学院)。1936年赴英国留学,先后在牛津大学人类学系、伦敦大学图书馆学科学习。1938年回国后任云南大学文史系副教授,后又任华西协合大学中国文化研究所研究员、金陵大学中国文化研究所研究员兼中央大学中文系教授以及开明书店编辑等职。新中国成立后,1952年起任中国科学院语言研究所(1977年起改属中国社会科学院)研究员、中国科学院哲学社会科学学部委员(院士)、语言研究所副所长、所长、名誉所长。

吕叔湘亲自主持和参与了许多重大语文活动和语文工作计划的制订。参与撰述并审订了《现代汉语语法讲话》,直接参加了“暂拟汉语教学语法系统”的制订工作,是我国近代汉语研究的拓荒者和奠基人。

来源:华西都市报(2019年7月3日A9版)

文/图:谭 楷

用户登录

还没有账号?

立即注册