【文史英华】忽与一樽酒 宇宙一何悠——再解陶渊明《饮酒》

忽与一樽酒 宇宙一何悠

再解陶渊明《饮酒》

肖 鹰

朱熹说:“渊明所说者庄、老,然辞却简古。”(《朱子语类》)朱熹以大儒之识,见陶渊明以庄、老为源,是为卓鉴。然而,庄子与老子实有深刻不同,老子讲玄,庄子求真。陶渊明很少直接引述庄子,但他的心灵和诗思是被庄子深刻浸润的。得之于庄子的“真意”才是陶诗的神髓。“养真衡茅下,庶以善自名。”(《辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂口》,后称《涂口》)晚年居游于园林的陶渊明践行他的平生志,亦是坚守和创进他的人生的自然境界——“真”。这自然之“真”的实现,也就是他的“善”。

在《庄子·大宗师》中,庄子虚构了一系列“古之真人”。他们生活的情态是“喜怒通四时,与物有宜而莫知其极”,而面临死亡时,“今一以天地为大炉,以造化为大冶,恶乎往而不可哉”。陶渊明正是这样一位“古之真人”。面对现实的困厄,念及生命的短暂,他同样不能免去激愤和忧伤。但他又与庄子塑造的古之真人一样,淡然面对死亡,“鸿雁于征,草木黄落。陶子将辞逆旅之馆,永归于本宅”(《自祭文》)。

明人许学夷说:“晋人作达,未必能达。靖节悲欢忧喜,出于自然,所以为达。”(《诗源辩体》)“出于自然”,即出于人生性情、胸臆之“真”,而“为达”,是成就东篱见南山、归鸟翔佳夕的真淳世界。这世界以庄子大哲的喻象,则是真意无言、深味悠悠的“浑沌”之境。

衰荣无定在 死去何所知

颜生称为仁,荣公言有道。

屡空不获年,长饥至于老。

虽留身后名,一生亦枯槁。

死去何所知,称心固为好。

客养千金躯,临化消其宝。

裸葬何必恶,人当解意表。

(《饮酒·十一》)

衰荣无定在,彼此更共之。

邵生瓜田中,宁似东陵时!

寒暑有代谢,人道每如兹。

达人解其会,逝将不复疑。

忽与一樽酒,日夕欢相持。

(《饮酒·一》)

“先师有遗训,忧道不忧贫。”(《癸卯岁始春怀古田舍》)然而,陶渊明终生之忧,不在于贫,亦不在于道,而是人居于世的脆弱生命。在陶渊明传世的诗歌中,有数以十计的诗篇哀叹人生的短促、无常和死亡后的空幻。

宇宙一何悠,人生少至百。

岁月相催逼,鬓边早已白。

(《饮酒·十五》)

陶渊明喜用“千载”一词,在其传世124首诗篇中该词约出现12次,如“千载非所知,聊以永今朝”(《己酉岁九月九日》,后称《己酉》),“中觞纵遥情,忘彼千载忧”(《游斜川》)。而《饮酒》20首中,该词出现两次。“千载”与“百年”相对,“百年”指人生命的寿限(“大限”),而“千载”则泛指个体生命无限企望却又绝不能匹配的宇宙历史。

生年不满百,常怀千岁忧。

昼短苦夜长,何不秉烛游!

为乐当及时,何能待来兹?

愚者爱惜费,但为后世嗤。

仙人王子乔,难可与等期。

(《古诗十九首》)

陶渊明与《古诗十九首》的吟诵者都因秉承道家无神论的自然哲学而具有生命悲忧的共情。无神论拒绝了人生未来的终极归宿。因为“千载非所知”,因此“明日非所求”。“为乐当及时,何能待来兹?”如这位佚名的《古诗》作者,“仙人王子乔,难可与等期”,陶渊明也拒绝乘化飞仙的迷信。“富贵非吾愿,帝乡不可期。”(《归去来兮辞》)百年是自我生而为人的“大限”,而千载则是自我生命终归空无的“封印”。“人生似幻化,终当归空无。”(《归园田居》)自我生命的沉痛正在于生存的短暂和宇宙历史的无限对比。在中国古人的文化心灵中,亦如陶渊明的诗篇,“千载”承载着自我生命的深沉悲忧。

从对生命有限性的悲忧中解脱出来,是陶渊明生命哲学思想的核心。他在写于归田初年的《形影神三首并序》中说:“贵贱贤愚,莫不营营以惜生,斯甚惑焉,故极陈形影之苦,言神辨自然以释之。”“形”惑于身体消亡而不惜纵欲行乐,“影”惑于身后名不传而徒然悲观。“神释”则以自然之义消解精神的忧虑。“甚念伤吾生,正宜委运去。纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。”(《形影神三首·神释》)承认生死自然,将自我生命投入自然的大化运行中,安生顺死,以自然解除生命之忧——这就是“辨自然以释之”。

仲尼曰:“死生亦大矣,而不得与之变;虽天地覆坠,亦将不与之遗。审乎无假而不与物迁,命物之化而守其宗也。”常季曰:“何谓也?”仲尼曰:“自其异者视之,肝胆楚越也;自其同者视之,万物皆一也。夫若然者,且不知耳目之所宜,而游心乎德之和;物视其所一而不见其所丧,视丧其足犹遗土也。”(《庄子·德充符》)

在庄子的大化哲学中,自我生命的死亡与幻化,归根结底是“万物皆一”的同化。超越生命之忧的办法,就是“物视其所一而不见其所丧”。以这样的观念和态度,就会体认到死亡不是个体的消亡(“所丧”),而是回归自然(造化)的“还真”。庄子说:“假于异物,托于同体;忘其肝胆,遗其耳目;反复终始,不知端倪;芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无为之业。”(《庄子·大宗师》)陶渊明正是以形化为同化,在精神上对于自我生命的死亡归宿最终持着慷慨的领受。“识命知运,畴能罔眷。余今斯化,可以无恨。”(《自祭文》)“有生必有死,早终非命促”“死去何所道,托体同山阿。”(《拟挽歌辞三首》)

“颜生称为仁,荣公言有道。屡空不获年,长饥至于老。虽留身后名,一生亦枯槁。”大化的生命观,使陶渊明对自然主张无神论,对个体主张神灭论。这是他明确否定颜回和荣启期的“身后名”的哲学基础。“百年归丘垄,用此空名道!”(《杂诗·四》)“吁嗟身后名,于我若浮烟。”(《怨诗楚调示庞主簿邓治中》,后称《怨诗》)陶渊明对“身后名”的否定,亦如他对“世间名”的否定,是明确而坚决的。《拟古诗·四》说:“迢迢百尺楼,分明望四荒。暮作归云宅,朝为飞鸟堂。山海满目中,平原独茫茫。古时功名士,慷慨争此场。一旦百岁后,相与还北邙。”这首诗直接否定历史功名,对名教的“三不朽”理念构成了非常强烈的冲击。

在儒家名教体制中,“葬之以礼”是一个维护和体现名教原则的重要制度。汉代杨王孙临终前告诉其子:“吾欲裸葬,以反吾真。必亡易吾意。死则为布囊盛尸,入地七尺,既下,从足引脱其囊,以身亲土。”(《汉书·杨王孙传》)孟子丧母,与其弟子谈做棺椁的准则时说:“古者棺椁无度,中古棺七寸,椁称之。自天子达于庶人。非直为观美也,然后尽于人心……且比化者,无使土亲肤,于人心独无恔乎?吾闻之也,君子不以天下俭其亲。”(《孟子·公孙丑下》)杨王孙的裸葬亲土的遗令与孟子厚葬其母、“无使土亲肤”相反,是违背儒家礼制的。这是以“自然”(归真)反名教。

“客养千金躯,临化消其宝。裸葬何必恶,人当解意表。”《说文》说:“客,寄也。”客养,即寄养。道家以天地为逆旅,个体生存于其中,即旅客。个人在天地中寄养的千金身躯,死亡之后将化为泥土。“陶子将辞逆旅之馆,永归于本宅。”(《自祭文》)基于这个生前“客养”、死后“消化”的身体观,陶渊明希望世人理解:“裸葬”的真义是“反真”,即顺应死者的身体化归自然——“永归于本宅”。陶渊明以庄子的“形化”自然观念论生死,赞同不孝违礼的裸葬,可谓对名教的公然挑战。

精卫衔微木,将以填沧海。

刑天舞干戚,猛志固常在。

同物既无虑,化去不复悔。

徒设在昔心,良辰讵可待。

(《读山海经·十》)

“徒设在昔心,良辰讵可待。”大化无常,生死万变,固执成念,则无安心悦意之时。庄子说:“夫随其成心而师之,谁独且无师乎?奚必知代,而心自取者有之?愚者与有焉!未成乎心而有是非,是今日适越而昔至也。是以无有为有。无有为有,虽有神禹,且不能知,吾独且奈何哉!”(《庄子·齐物论》)“昔心”就是“成心”。“徒设在昔心”就是“随其成心而师之”。天地迁变,形骸随化,而固执“昔心”,则是“今日适越而昔至”的妄念,是“以无有为有”,因此岂能有安心悦意之时——“良辰讵可待”。

“同物既无虑,化去不复悔。”这两句诗显然是从庄子“同则无好也,化则无常也”(《庄子·大宗师》)之说化出的。“无好”,则“无虑”;“无常”,则“不悔”。陶渊明以同化无常的观念诠释精卫和刑天的故事,揭示精卫、刑天经历生死之变而不失于我,在无常命运中成就衔木填海和干戚搏帝的壮烈。这是超越形骸和生死,亦即“无人之情”而成就的“独成其天”的气魄——“猛志固常在”。

生命的沉痛,亦如生命的放达,精卫、刑天无可主宰肉身的命运,但却在大化无常中博取生命的威猛意志。拒绝名教不朽观念的生命精神没有归于沉沦与幻灭,而是在冲决名礼樊篱之后才获得解放和还归。“衰荣无定在”“寒暑有代谢”。不定或无常,自然与人道同样如此。“达人解其会,逝将不复疑。忽与一樽酒,日夕欢相持。”这是任自然而反名教的陶渊明的生命达观。

远我遗世情 酒中有深味

故人赏我趣,挈壶相与至。

班荆坐松下,数斟已复醉。

父老杂乱言,觞酌失行次。

不觉知有我,安知物为贵。

悠悠迷所留,酒中有深味。

(《饮酒·十四》)

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

(《饮酒·五》)

陶渊明自述,“质性自然”(《归去来兮辞并序》),“性刚才拙”(《与子俨等疏》),“性嗜酒”(《五柳先生传》)。他性情中的这三个品质,在他的诗篇中是充分表现的。饮酒之于陶渊明,如读书、吟诗,是他不可或缺的基本人生需要。颜延之如此描述陶渊明的生活情状:“陈书缀卷,置酒弦琴。居备勤俭,躬兼贫病。”(《陶征士诔》)。陶渊明嗜酒本于天性,不唯以其《饮酒序》所言“偶有名酒,无夕不饮。顾影独尽,忽焉复醉”为证,他临终前的绝笔自挽诗更示衷肠:“千秋万岁后,谁知荣与辱?但恨在世时,饮酒不得足。”

陶渊明曾写过《止酒》诗,但他说的却是“平生不止酒,止酒情无喜”。他读《山海经》,无意于神仙妖怪的养生、飞升术,却想借三青鸟向西王母祈祷:“在世无所须,惟酒与长年。”(《读山海经·五》)诗中“长年”通释为“长寿”。但“长年”还有“常年”之义。南朝王籍《入若耶溪》中有“长年悲倦游”。“人生必有死,早终非命促”(《拟挽歌辞三首》);“应尽便须尽,无复独多虑”(《形影神三首·神释》)。陶渊明岂求长生?“日醉或能忘,将非促龄具?”(《形影神三首·神释》)若求长生又岂能嗜酒不止?“惟酒与长年”,陶渊明所祈求是常年有酒,酒与生俱。这就不只是“嗜酒如命”,而是“酒则性命”。

“若复不快饮,空负头上巾。但恨多谬误,君当恕醉人。”(《饮酒·二十》)据传,陶渊明用头巾滤酒,不快饮之,就辜负了他的头巾。他这样的行为,在那些虚荣假饰的道学家们看来,当然是鲁率不拘的乡野行径。“酒以成礼,不继以淫,义也。”(《左传》)据儒家礼教,饮酒作为礼制活动,不能过量,更不得醉(“淫”),否则就是“违礼”“不义”。陶渊明“性嗜酒”“期在必醉”,当然是不守礼教、“不义”的。所以他要自嘲说:“但恨多谬误,君当恕醉人。”陶渊明对酒的态度,与奔竞于仕途的入世士人是截然相反的。“道丧向千载,人人惜其情。有酒不肯饮,但顾世间名。”(《饮酒·三》)他以饮酒为真、为直,甚至为道,那些不敢饮酒的人则被视为虚和假,是“道丧”的病态表现,把饮酒与否提升到“道”的存亡高度。

“故人赏我趣,挈壶相与至。”故人与我同有饮酒之趣,携酒相会。乡邻应邀来聚,在松树下摆放荆条就座共饮。酒过数巡,纷纷进入陶醉状态。《礼记·乡饮酒义》章,对乡饮酒礼(乡射)做了详尽的规定,“教之乡饮酒之礼,而孝弟之行立矣。”“父老杂乱言,觞酌失行次。”这个“杂乱言”“失行次”的状态,破除了日常谨言慎行的拘束,打破了长幼尊卑的礼序,是完全违背乡饮之礼的。然而,这是一个暂时卸掉名教礼仪束缚的场景。“不觉知有我,安知物为贵。”在这个场景中,忘我而忘物,物我两忘而物我同一。不知物为贵,就是不再有贵贱分别、隔阂的境界。“我唱尔言得,酒中适何多!”(《蜡日》)“未言心相醉,不在接杯酒。”(《拟古·一》)这乡野会饮的场景,酿造的却是陶渊明与乡亲们之间怡然相悦的淳朴乐趣。

“悠悠迷所留,酒中有深味。”这是一个物我交融、自然天放而令人无限沉迷的境界,酒中的“深味”正在于“不知”的沉醉。在《桃花源记》和《桃花源诗》所描绘的“桃花源”中,“黄发垂髫,并怡然自乐”“春蚕收长丝,秋熟靡王税”。“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”,不正是这样一个“不知”的世界吗?“悠悠上古,厥初生民。傲然自足,抱朴含真。”(《劝农》)这个“不知”的真淳世界,陶渊明托之于远古,实在是一个唯醉乡才可一见的梦境。

“秋菊有佳色,裛露掇其英。泛此忘忧物,远我遗世情。”(《饮酒·七》)陶渊明的“遗世情”不是腾化成仙,而是在现实的田园乡居中舒展自然的心灵,开拓自由的生活世界。“久游恋所生,如何淹在兹?静念园林好,人间良可辞。”(《还阻·二》)“闲居三十载,遂与尘事冥。诗书敦宿好,林园无世情。”(《涂口》)陶渊明的“园林”是与“人间”相对的。前者意味着“自然”,后者意味着“世情”。“远”是对尘事和世情的隔绝,在林园的自然境界中以诗书陶冶性情。

“结庐在人境,而无车马喧。”自归田至辞世,陶渊明在浔阳曾居三处。他的诗中三言“穷巷”:“野外罕人事,穷巷寡轮鞅。”(《归园田居·二》)“草庐寄穷巷,甘以辞华轩。”(《戊申岁六月中遇火》)“穷巷隔深辙,颇回故人车。”(《读山海经·一》)可见他的居所在狭窄的深巷,其林园也不会宽阔。居于乡里,而隔喧闹,当然有物理屏障。但是下两句说“问君何能尔?心远地自偏”,则是申明“心”的作用。“车马喧”是声音效果,“地自偏”是物理位置,两者是不同类的知觉。这由声音向位置的转换,实际是由知觉向心意转换,将“穷巷”之隔,由物理至心灵。

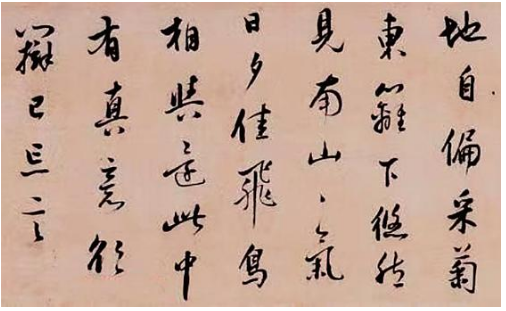

明代董其昌《陶渊明饮酒诗四首卷》(局部)

“采菊东篱下,悠然见南山。”诗中“见”字,传本有异文“望”字。苏轼说:“‘采菊东篱下,悠然见南山。’因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”(《题陶渊明饮酒诗后》)王叔岷指出,“盖见字极自然,作望则执着”;“望南山”是有我之境,“见南山”是无我之境。(《陶渊明诗笺证稿》)这两句诗的妙处,以“见”为诗眼,将有形的“采菊”和无形的“见山”、眼前手中的菊花和远处天下的南山化入到一个悠然空灵的世界中。

清代石涛《陶渊明诗意图册》之“悠然见南山”

“山气日夕佳,飞鸟相与还。”以孤鸟自喻,以贞松为尚,是陶诗的重要意象。在《饮酒》20首中有6首言“鸟”,足见陶渊明于飞鸟的认同之深。他归田不久写的《归鸟》,四吟“翼翼归鸟”,实为其从官场返故园的心境自况。由采菊而见南山,是由近及远。夕阳下的山朗气清迎来回归的飞鸟,这是从远返近。老子说:“大曰逝,逝曰远,远曰反。”在往还远近的灵动中,采菊、见山、山气与归鸟,展示的是一片深幽静谧中的浩渺生机——浩浩空寂中的天地灵气。“贫居乏人工,灌木荒余宅。班班有翔鸟,寂寂无行迹。”(《饮酒·十五》)那偏陋的小林园原本是荒芜、穷寂的。“日入群动息,归鸟趋林鸣。啸傲东轩下,聊复得此生。”(《饮酒·七》)归鸟趋林也可能引发孤寂的诗人的傲啸。然而,对飞鸟还归的认同,亦如对穷庐与远空交会的感识,都在诗人的心中运化出悠然恬适的深味和真意。“日夕佳”与“相与还”将土地上的小小林园唤醒到清越的苍穹。“不到园林,怎知春色如许?”(《牡丹亭》)汤显祖借闺中少女杜丽娘道出的这曲春情,实在是对陶公诗思的千载回响。

“此中有真意,欲辨已忘言。”既往评者多以玄学“得意忘言”评此两句,以为陶渊明是沾染玄风之吟。这是误解。庄子说:“故知止其所不知,至矣。孰知不言之辩,不道之道?若有能知,此之谓天府。注焉而不满,酌焉而不竭,而不知其所由来,此之谓葆光。”(《庄子·齐物论》)“忘言”即“不言之辩”,“真意”即“不道之道”。不言,是不可言;不道,是不可道。拒绝言辩,不是空蹈玄虚,而是自我冥合于真淳的天然世界。“不知其所由来”,却又真趣无限,“此之谓葆光”。

据《饮酒·自序》,陶渊明作这20首诗都是“既醉之后,辄题数句自娱”。然而,值得注意的是,《饮酒·十四》直接言“酒”并数言饮中状态,而《饮酒·五》无一字涉及酒与饮酒。《十四》称“酒中有深味”,《五》称“此中有真意”。“有深味”与“有真意”可作同义解。前者称“不觉知有我”,后者称“欲辨已忘言”,“不觉”和“忘言”都是陶醉。《十四》所写是陶渊明与乡亲会饮同欢的沉迷状态,着意于“忘我”的浑然融合。《五》所写是他在夕阳林园中的采菊见山、人鸟相照,着意于“悠然”的自我超越。《十四》意在于酒,《五》意出于酒。《五》不言酒,而酒在超越的不言中。

晋人王蕴说:“酒,正使人人自远。”(《世说新语·任诞》)在陶渊明饮酒诗的最高境界中,“远”不仅是对尘俗的超越,而且是瞬间无限的自由感。“远”,实在是在酒的兴发中的生之自由和无限的梦。“吾生梦幻间,何事绁尘羁。”

子桑户、孟子反、子琴张三人相与友曰:“孰能相与于无相与,相为于无相为?孰能登天游雾,挠挑无极;相忘以生,无所穷终!”三人相视而笑,莫逆于心,遂相与友。(《庄子·大宗师》)

陶渊明在现实中没有知己,他的知己应当在庄子的梦幻中。应当说,在沉痛孤寂的穷困人生中,深切、真淳,以自然为性的诗人陶渊明,也是一个天真的梦者。他因这天真的梦而高洁和坚卓。“慷慨独悲歌”(《怨诗》),“浊酒且自陶”(《己酉》),“俯仰终宇宙,不乐复何如”(《读山海经·一》)。他的“真”正在这浊酒悲歌的宇宙慷慨中。

扩展阅读

陶渊明(节选)

朱光潜

渊明诗篇篇有酒,这是尽人皆知的,像许多有酒癖者一样,他要借酒压住心头极端的苦闷,忘去世间种种不称心的事。他尝说:“常恐大化尽,气力不及衰,拨置且莫念,一觞聊可挥”,“泛此忘忧物,远我遗世情”,“数斟已复醉,不觉知有我,安知物为贵”,“天运苟如此,且进杯中物”,酒对于他仿佛是一种武器,他拿在手里和命运挑战,后来它变成一种沉痼,不但使他“多谬误”,而且耽误了他的事业,妨害他的病体。从《荣木》诗里“志彼不舍(学业),安此日富(酒),我之怀矣,怛焉内疚”那几句话看,他有时颇自悔,所以曾一度“止酒”。但是积习难除,到死还恨在世时“饮酒不得足”。渊明和许多有癖好的诗人们(例如阮籍、李白、波斯的奥马康颜之类)的这种态度,在近代人看来是“逃避”,我们不能拿近代人的观念去责备古人,但是“逃避”确是事实。逃避者自有苦心,让我们庆贺无须饮酒的人们的幸福,同时也同情于“君当恕醉人”那一个沉痛的呼声。

宋刻本《陶渊明集》

世间许多醉酒的人们终止于刘伶的放诞,渊明由冲突达到调和,并不由于饮酒。弥补这世间缺陷的有他极丰富的精神生活,尤其是他的极深广的同情。我们一般人的通病是囿在一个极狭小的世界里活着,狭小到时间上只有现在,在空间上只有切身利益相关系的人与物;如果现在这些切身利害关系的人与物对付不顺意,我们就活活地被他们扼住颈项,动弹不得,除掉怨天尤人以外,别无解脱的路径。渊明像一切其他大诗人一样,有任何力量不能剥夺的自由,在这“樊笼”以外,发现一个“天空任鸟飞”的宇宙。第一是他打破了现在的界限而游心于千载,发现许多可“尚友”的古人。《咏贫士》诗中有两句话透漏此中消息:“何以慰吾怀,赖古此多贤。”这就是说,他的清风亮节在当时虽无同调,过去有同调的人们正复不少,使他自慰“吾道不孤”。他好读书,就是为了这个缘故,他说“历览千载书,时时见遗烈”,而这些“遗烈”可以使他感发兴起。他的诗文不断地提到他所景仰的古人,《述酒》与《扇画赞》把他们排起队伍来,向他们馨香祷祝,更可以见出他的志向。这队伍里不外两种人,一是因穷守节的隐士,如荷蓧丈人、长沮、桀溺、张长公、薛孟尝、袁安之类,一是亡国大夫积极或消极地抵抗新朝,替故主复仇,如伯夷、叔齐、荆轲、韩非、张良之类,这些人们和他自己在身世和心迹上多少相类似。悠然

在这里我们不妨趁便略谈渊明带有侠气、存心为晋报仇的看法。渊明侠气则有之,存心报仇似未必,他不是一个行动家,原来为贫而仕,未尝有杜甫的“致君尧舜上,再使风俗淳”那种近于夸诞的愿望,后来解组归田,终身不仕,一半固由于不肯降志辱身,一半也由于惯尝了“樊笼”的滋味,要“返自然”,庶几落得一个清闲。他厌恶刘宋是事实,不过他无力推翻已成之局,他也很明白。所以他一方面消极地不合作,一方面寄怀荆轲、张良等“遗烈”,所谓“刑天舞干戚”,虽无补于事,而“猛志固常在”。渊明的心迹不过如此,我们不必妄为捕风捉影之谈。

渊明打破了现在的界限,也打破了切身利害相关性的小天地界限,他的世界中人与物以及人与我的分别都已化除,只是一团和气,普运周流,人我物在一体同仁的状态中各自徜徉自得,如庄子所说的“鱼相与忘于江湖”。他把自己的胸襟气韵贯注于外物,使外物的生命更活跃,情趣更丰富;同时也吸收外物的生命与情趣来扩大自己的胸襟气韵。这种物我的回响交流,有如佛家所说的“千灯相照”,互映增辉。所以无论是微云孤岛,时雨景风,或是南阜斜川,新苗秋菊,都到手成文,触目成趣。渊明人品的高妙就在有这样深广的同情;他没有由苦闷而落到颓唐放诞者,也正以此。中国诗人歌咏自然的风气由陶、谢开始,后来王、孟、储、韦诸家加以发挥光大,遂至几无诗不状物写景。但是写来写去,自然诗终让渊明独步。许多自然诗人的毛病只知雕绘声色,装点的作用多,表现的作用少,原因在缺乏物我的混化与情趣的流注。自然景物渊明诗中向来不是一种点缀或陪衬,而是在情趣的戏剧中扮演极生动的角色,稍露面目,便见出作者的整个人格。这分别的原因也在渊明有较深厚的人格的涵养,较丰富的精神生活。

来源:《光明日报》2026年1月16日第13版

作者:肖 鹰(清华大学人文学院教授)

用户登录

还没有账号?

立即注册