【历史文化】中国历史上最早的三部“村志”

中国历史上最早的三部“村志”

一、仅存有序的明代江西省乐平古静理乡《砚山志》

近日,徐长金先生在一篇文章中说道:“《砚山志》是明代景泰年间徐光泽编撰的一部村志,是专门介绍砚山徐氏人文、地理、风俗、交往等方面的书籍,也是有据可考的中国历史上最早出现的“村志”,成书于景泰年间,有浙江杨守陈等明朝官员作《砚山志》序。现在的《杨文懿公文集》卷六仍然保留有《砚山志序》,这就是《砚山志》成书于五百多年前的最直接证据,比安徽池州《杏花村志》还要早两百多年。”

“砚山”,即今日江西省塔前镇下徐和上徐村(古属静理乡辖),此处古地名为“石砚山”,上徐居磻溪水上游,故称之为“砚山上族”,而下徐处于磻溪水下游,又名“砚山老村”,此处两村徐氏均称为“砚山徐氏”。乐平历史名人宋代文进士、武状元徐衡,宋代开国男官至福建按察使徐庚即是砚山人。

《砚山志》编撰者为明代砚山人徐光泽,名润,号勉轩,生于明永乐五年(1407),卒于成化十五年(1479)。徐润因贤才征诏入仕,曾任杞县司训,后转霸州训导,再转浙江宣平(浙江古县名,今金华、丽水交界处)教谕。《括苍通志》载其为当地入祀名宦。该书成书时间据《勉轩自序》述为 : “明景泰(五年)甲戌秋”“是岁十月”, 即公元1454年,于今已570年了。勉轩先生序言谓 :“予为定州学官预修《真定郡志》之余,因念吾家世居乐平之砚山,凡山水形胜、今昔人物、制诰诗文,曾有载于《康山广记》者,有著于《静理乡志》者,……其它文集者……,所见闻者手录成帙,题曰《砚山志》。”可见《砚山志》是一部涉及山川地理、风景名胜、历史人物、风俗民情、制诰诗文多种内容、而别于宗谱重在世系昭穆的“地志”。正如为之作《砚山志序》的翰林编修杨守陈所述:光泽先生“述其里社之称,山川风俗之美,人物之贤,屋宅丘垅之概,旁及于古今文词之有关乎此者,汇书备录之。”且感慨之“志一郡与志天下者恒多,志一乡者恒少,岂以乡之狭隘空间而无可书哉?……天下者一乡之积也”,“惟地志之于世大矣!”

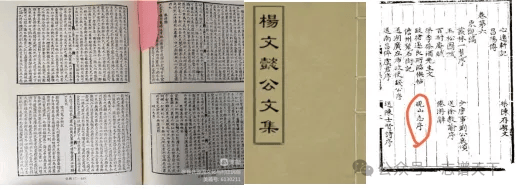

杨守陈(1425--1489),字维新,浙江鄞县栎社杨家人,曾为乐平人徐光泽门生。景泰二年(1451年)进士,历仕翰林编修、侍讲、侍讲学士、吏部右侍郎等职,谥号文懿,追赠礼部尚书,《明史》有传。杨守陈著有《五经考证》《三礼诗钞》《读易诗钞》等,后人于弘治十二年(1499)编成《杨文懿公文集》传世。

乐平砚山人徐光泽曾为浙江宣平教谕,年长于杨守陈18岁,杨是其门生,故杨称徐光泽为先生。1454年编撰《砚山志》后,己致仕返乐的“乡先生”(辞官居乡者)徐光泽请时任朝中翰林编修的杨守陈作序,杨因“为门生也,不敢以芜陋辞”乃于天顺四年(1460)正月五日写下《砚山志序》。现收入其文集中的《杨文懿公文集·砚山志序》写道, “江右乐平北一舍许有砚山者,其下一巨石,外方而中洼若砚,故因以名,邑大姓徐氏擅其地而世居焉。今宣平教谕光泽先生……有关乎此者,汇书备录之,总若干卷名曰《砚山志》,寓书守陈俾为之序。初守陈之举于乡先生为门生也,不敢以芜陋辞。惟地志之于世大矣!”

二、据传收入清代四库全书的安徽《杏花村志》

郎遂著《杏花村志》十二卷,详审山川、考微掘隐、广征博采、备载户籍,激发池州人民爱国爱乡情,被收入《四库全书》等,被誉为编纂村志先河。

但据全国方志专家、安徽王晖老师所了解:《四库全书》拒收文本,浙江巡抚采进本《杏花村志》十二卷仅仅列入史部“地理类存目六”提要。

清代贵池人郎遂,是一位杰出的地方志著作家,宋末池州郡丞郎文韶之后裔,元人入池州,郎文韶在府城之西郊杏花村筑焕园隐居,自此繁衍支系,聚族而居,使郎氏成为当时池州城居民中一个庞大的姓氏。明洪武间,郎氏家族承先启后,“家声大振”,其中,文宦武将或分籍于邻邑,或迁居于都市,而“守先庐于故村”的只郎遂父系郎必光一支。郎遂字赵客,号西樵子,出生于清顺治十一年(1654),少年由诸生入太学,以诗文名于时。

他虽才华出众,但不乐仕途,清康熙间携儿辈读书杏花村,出于对乡土的热爱,他开始了编纂《杏花村志》的庞大文化工程。他自康熙十三年(1674年)春月起稿,至康熙二十四年夏授梓成书,先后历经11年。在编纂过程中,“凡夫、缙绅、幸布,无不咨询;巷议街谈,无不茹纳”,考据书目一百余种,约请参与考订的各州府文学人士一百零三人。

《杏花村志》共十二卷,卷以下列村中、村南、村北、村东、村西、人物、闺淑、仙释、题咏、词赋、宸翰、文章、户牒、族系、传奇、杂记等十六个子目。全书重点内容可归纳为四个方面:

其一,详审山川。清代中叶,当时的池州府城,山清水秀,景色宜人,整个的生态和自然植被完好。郎遂在经过一番详细的调查之后,将杏花村的山川形势及名胜古迹分布绘成总图,置于卷首,并将杏花村区域内的自然风光区分为十二景,这十二景是“平天春涨”“白浦荷风”、“西湘烟雨”、“茶田麦浪”、“三台夕照”、“栖云松月”、“黄公酒垆”、“铁佛禅林”、“昭明书院”、“杜坞渔歌”、“桑柘丹枫”、“梅州晓雪”。上述每个景点附诗并插以图画,使读者如身临其境。

其二,考微掘隐。杏花村古迹虽遭明末左兵之乱,但至清康熙间,大部残旧的实体或遗址尚可寻找,这给郎遂提供了不少考古的条件。于是,他“剪荆劈棘”、“问酒黄垆”,在志书中记下古迹70余处,并向读者作负责的记述。如记“广润泉断石”云:在杏花村南,濒湖。嘉靖间,村农得之田内,郡丞张邦教访置演武场前,建亭榭以表之”。又云:“明季左兵之乱,好事者以断石收移于今秋浦楼,乙酉以后,刘梅根州丞曾访而未得也,郡邑志皆称尚存者,亦留此,以待后人援求耳”。

其三,广征博采。《杏花村志》收集了自唐至清,诗人题咏贵池杏花村的诗歌200余首,占全书份量的三分之一。诗歌的形式分七绝、五言古诗、七言古诗、五律、七律、五言排律诗、五言绝句等,充分体现了池州这个“千载诗人地”的传统文化特征。其四,备载户籍。《杏花村志》使用明清时期的户籍资料,记述了郎氏族系,对此,清时褒贬不一,但这对于当代研究人口变动和社会发展,无疑是不可多得的珍贵史料。

《杏花村志》除上述重点内容以外,“传奇”、“杂记”也颇具可读性。如“传奇”辑至德人王尔纲的杂剧《杏村醉雨》,剧中人杜牧春日出游,在杏花盛开的村庄与牧童、舟子、酒保吟歌对话,抒发情怀,给读者以美的享受。郎遂《杏花村志》问世后,世人誉为“开编纂村志之先河”,清雍正间,被编入钦定《四库全书》。

清宣统己末,大收藏家、刻书家,贵池人刘世珩又将《杏花村志》收入他校勘印刷的《贵池先哲遗书》。《四库全书》总目提要对《杏花村志》的评述云:“按杜牧之为池阳守,清明日出游,诗有‘借问酒家何处有,牧童遥指杏花村’句,盖从言风景之词,犹如杨柳芦荻洲耳,必指一村以实之,则活句反为滞相矣”。

三、被历史遗忘的山东第一部村志清代东阿《苫羊山志》

《苫羊山志》由李濠修辑,是山东东阿县苫山的志书,创修于1661年(清顺治十八年)。比全国闻名的《杏花村志》尚早13年。

李濠所修《苫羊山志》在编纂体例上属平目体,横排门类,纵贯叙述,图、志、传并用。志书分十二门类,上下两册,越三万字。上册为地图、分野、八景、山水、风俗、人物、恩纶;下册为艺文、神祠、佛寺、古迹、灾祥。比之一般府州县志,《苫羊山志》缺少建置、官师、赋役、学校等与官方相关的篇目,又将方舆的内容加以分解,形成单独的地图、分野、八景、山水、风俗五部分,显示了与官方编纂体例的差异及苫山的地域特色。而在十二篇中,以人物所占篇目最著,并将其细化为甲第、文学、贡生、高隐、贞妇、文媛、烈妇、烈女、节孝、奇孝、宗释、蜕仙、勇健、异人等十四类,以人物的形式突出了“他乡莫能比焉”的郁郁淑气。

“人物志”中,着墨最多的属明代该村落之五进士。明代东阿县有十七进士,该村有五,这在当时可谓不凡。“五进士”来源于苫山三大家族:刘氏、洪洞李氏和登州李氏。其为:刘约(1459-1514年),成化二十三年进士,官至河南右参政,著有《黄石吟稿》;刘田(1481-1519年),刘约长子,弘治十八年进士,官至户部员外郎,著有《东溪存稿》;刘隅,刘约三子,嘉靖二年进士,官至都察院右副督御史,著有《范东诗集》四卷、《范东文集》十二卷、《治河通考》十卷、《古纂分韵》五卷;李仁(1489-1552年),嘉靖二年进士,官至都察院右佥督御史,著有《吾西文集》;李学诗(1530-1580年),嘉靖四十四年进士,官至兵部武选司郎中,著有《忠孝录》、《李氏家训》。《苫羊山志》除对五人进行详细介绍外,还收录了他们的墓表、墓志铭及行状等。

“艺文志”列举50余首题诗及碑记、奏折若干,都为苫山村落族人所作。如刘谷的《弘轩存稿》、刘舜典的《次谷山人诗文集》等,彬彬至盛,并且还有明万历帝师于慎行(为苫山刘氏之外甥)所作之《庞眉生集》、《谷城山馆诗文集》等。凡此诗文,其他文献较少收录。此外,该志其他风景、神祠、佛寺、古迹篇目的记载,高隐、贞妇、文媛、烈妇、烈女、节孝、奇孝、宗释、蜕仙、勇健等人物的记述,或在空间之中融以人文之道,或在人物之上关乎水土风俗。山川灵秀与郁郁人文都凸显了苫山的地域特色。

志书中有关灾异的记载也较为详细,包括河决、地震、旱涝灾害、大疫及人为之战乱等,与《明史》及《清史稿》所记内容大体吻合,并具体说明了灾异发生时的情况。如其所载:“顺治七年,荆隆口决,大河北。十月初一,水至苫山,阔四十里,中洋深十丈,迳虎窟苫羊之间,东阿庄村田禾漂没殆尽。苫山街水深八尺,田舍俱没。士庶环山结庐赖以全躯。如是六年,至有累岁不收一粒,漂散差徭之苦笔墨难悉。至十又有三年,荆隆口塞。十一年八月初五辰时地震,未时复震。”

《苫羊山志》自1661年(顺治十八年)问世以来,先后有手稿、手抄本、石印本和复印本。

李濠手稿最早由其侄李世儒收藏,后有手抄本四部流传于世。道光八年,东阿人王鈊在苫山苫羊书院授学之时得此书手抄本,认为该书二百余年“珍在家中,未尝行世”,甚为可惜,因此起意修订印行。在保留原书内容的基础上,王鈊又增加了部分内容,一是他本人新作“苫羊山志稿跋”、“李濠传”、《嘉庆道光年间灾祥志》等内容;二是后世名人为苫山官宦士绅所作之墓志铭及行状,如弘治十三年邵宝为刘观所作“乐善先生墓志铭跋”、正德年间石瑶为刘约作“明河南参政刘公墓志铭”等八篇。如此,增加原书文字七千余字,并于道光十三年付梓印行。

1916年(民国五年),李濠后裔李锡爵又以王鈊之《苫羊山志》为蓝本,重订志书,但并未进行内容的增减,只是在李濠署名之下增加了“裔孙锡爵魁五参订”的字样。此书系抄本。

1923年(民国十二年),又有邑人杨振筠对该志进行重新石印,这次印行较之王鈊版本除保留《苫羊山志稿》跋外,其余增添内容全部删除,另增加杨振筠所作序。目前,民国五年与十二年版本具存。

来源:志谱天下

用户登录

还没有账号?

立即注册